諸九尼が京都を懐かしんで詠んだ 「 福智山 」

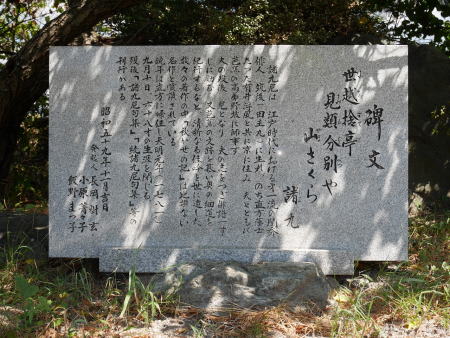

直方市中央公民館にある 「 世越捨亭 見類分別や 山さくら 」 諸九尼の句碑

直方市中央公民館の句碑の横にある「 世を捨てて 見る分別や 山ざくら 」 の碑文

湖白庵諸九尼は、江戸中期に活躍した俳人で、

女性でありながら各地を行脚しながら数々の俳句を残した。

諸九尼は庄屋に嫁したが、

しばらく近くに滞在していた医師で俳人の湖白庵浮風に俳諧を習うことになる。

二人は俳諧の師弟であったのが夫や周囲から疑われ、

意を決して旅立った浮風を追いかけ、

関西に移って共に暮らすことになった。

宝暦12年 ( 1762年 ) 、約20年間一緒に暮らした浮風が亡くなり、

諸九尼は剃髪し、諸国行脚に発つ。

明和8年 ( 1771年 ) に、芭蕉の 『 奥の細道 』 の跡を懐かしく思い、東北に旅し、

著した紀行集 『 秋風の記 』 は有名である。

安政7年 ( 1778年 ) 浮風の故郷である直方に帰り、俳諧の指導に努めた。

『 月今宵爰 ( ここ ) も東に山はあれど 』

( 福智山に昇る ) 月が見える。ここ ( 直方 ) も東に山がある。 と、

京都の東山を懐かしんで詠んでいる。

諸九尼も見た福智山は、北九州市国定公園福智山系の主峰であり、

この山頂から観る360度の眺望の素晴らしさは北部九州随一と言われている。

湖白庵諸九尼、本名 : 有井なみ。

正徳4年 ( 1714年 ) 竹野郡唐島 ( 現・久留米市田主丸町 ) に生まれた。

寛保3年 ( 1743年 ) 浮風の後を追い京都に入り、翌年大阪に移る。

宝暦5年 ( 1755年 ) 京都に移り、住居を 「 千鳥庵 」 と称する。

宝暦12年 ( 1762年 ) 浮風の死去後、剃髪して 「 蘇天 」 を名乗る。

安永7年 ( 1778年 ) 京を去って直方に帰住する。

天明元年 ( 1781年 ) 68歳で没する。

主な著書に、紀行集 「 秋風の記 」 、俳諧撰集 「 その行脚 」 「 湖白庵集 」 、

没後刊行の 「 諸九尼句集 」 などがある。

「 世越捨亭 見類分別や 山さくら 」の句碑がある直方市中央公民館

直方市中央公民館 / 福岡県直方市津田町7−20