2014年7月17日(木)

天候:曇りのち雨

~野湯2014 その2~

この日は、当直明けで山行くには時間ないしという状況である。

こんな時は、野湯探しの旅へ。

先日行ったばかりの妙高へ行ったが、ここも比較的至近で野湯があるとの情報。

早速、カシミールで1万地形図見ると温泉マークがある。

久々の燕温泉と北地獄谷へ。

前回の湯俣以来2回目の一湯入魂で。

燕温泉街

人もまばらな温泉街の奥に2つ、管理された野湯がある。

まずは、河原の湯へ。

エゾアジサイ

道標に従っていくと橋があるが、それは渡れず下の道を行き左折。

その先に河原の湯がある。

男女別更衣室もあるが、お風呂は一つのみの混浴である。

白濁したいいお湯である。

セルフ

温泉分析表

カルシウム・マグネシウム・炭酸水素・硫酸塩泉

飲んでみたが、硫黄分は色ほど強くなく、比較的マイルド。

その後、天然野湯へ。

大倉沢の滝

オオバギボウシとシモツケソウ

途中、岩の間から温泉が。これは期待できる。

道からは見えなかったが、ここではと思う所から覗いてみると立派な湯船が。

滝下の湯

上部湯船

ここもどうも有志?の方がうまいこと湯船を作っている様だ。

岩の間からは、ドボドボ温泉湧出。

ここの湯も河原の湯と成分は変わらないか。味も同じ感じである。

2枚目の湯は途中から下の湯船に引っ張っている。

上の湯船の下も、湯船から流れ出た湯が溜まっている。よって少しぬるめ。

上の湯船から下を見る

その先にこれまた立派な湯船があった。

ハング下の湯

ここは上からの湯と岩の間からの湯が溜まっている。

湯船

地球から出てくるところ

ここも地球から出たての湯が楽しめる。

少しふやけてきたので、近くの大岩で寛いでいると、上の道からおじさんに声かけられる。

やはり上からは温泉があるのがわからない様だ。

大岩の上で

そしてまた温まって次へ行くことにする。

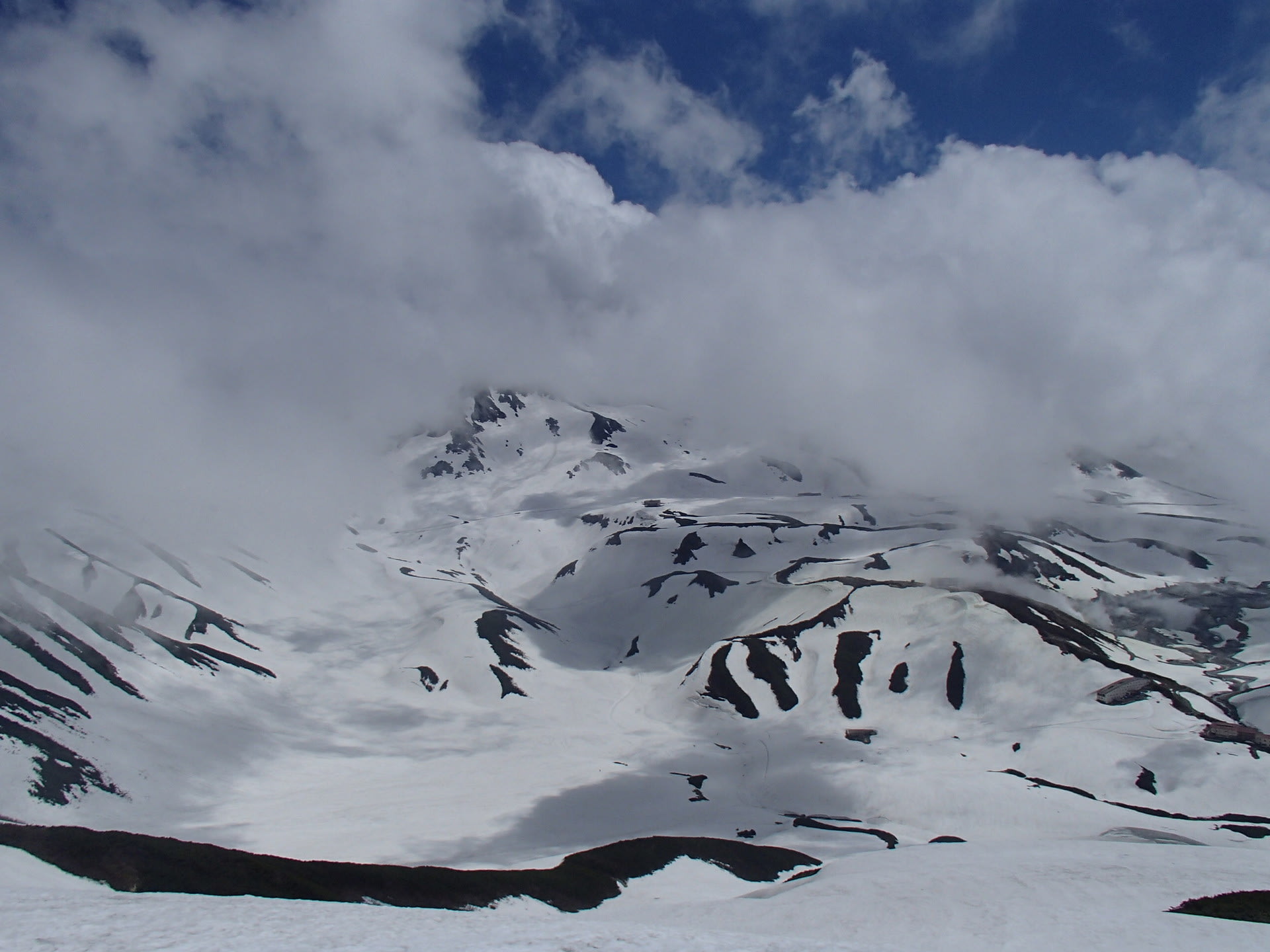

北地獄谷の本流筋を行ってみる。

沢の色見ると期待できるが、果たしていい湯があるだろうか?

このような小滝が多くある。

ある程度まで行ったが、少し出ているところはあるもののこれといったものはなかった。

もう少し上に行けば期待できそうであるが、今回はここまで。

上流部は次回のお楽しみにしておこう。

ルリシジミ

ヒョウモンチョウ

綺麗な蝶も飛び交っていた。

そして、もう一つの管理された野湯、黄金の湯。

ここは男女別である。

すでにお一人入っていた。ここは熱めであった。

そして、駐車場へ戻る頃、雨が降り出した。

最後は、燕の一つ下の関温泉へ。

ここは赤倉などと同じような湯の成分である。

ここで入ったあとも、天然野湯パワーで硫黄の臭いは消えなかった。

山の温泉は、いつ行ってもいいですな。

天候:曇りのち雨

~野湯2014 その2~

この日は、当直明けで山行くには時間ないしという状況である。

こんな時は、野湯探しの旅へ。

先日行ったばかりの妙高へ行ったが、ここも比較的至近で野湯があるとの情報。

早速、カシミールで1万地形図見ると温泉マークがある。

久々の燕温泉と北地獄谷へ。

前回の湯俣以来2回目の一湯入魂で。

燕温泉街

人もまばらな温泉街の奥に2つ、管理された野湯がある。

まずは、河原の湯へ。

エゾアジサイ

道標に従っていくと橋があるが、それは渡れず下の道を行き左折。

その先に河原の湯がある。

男女別更衣室もあるが、お風呂は一つのみの混浴である。

白濁したいいお湯である。

セルフ

温泉分析表

カルシウム・マグネシウム・炭酸水素・硫酸塩泉

飲んでみたが、硫黄分は色ほど強くなく、比較的マイルド。

その後、天然野湯へ。

大倉沢の滝

オオバギボウシとシモツケソウ

途中、岩の間から温泉が。これは期待できる。

道からは見えなかったが、ここではと思う所から覗いてみると立派な湯船が。

滝下の湯

上部湯船

ここもどうも有志?の方がうまいこと湯船を作っている様だ。

岩の間からは、ドボドボ温泉湧出。

ここの湯も河原の湯と成分は変わらないか。味も同じ感じである。

2枚目の湯は途中から下の湯船に引っ張っている。

上の湯船の下も、湯船から流れ出た湯が溜まっている。よって少しぬるめ。

上の湯船から下を見る

その先にこれまた立派な湯船があった。

ハング下の湯

ここは上からの湯と岩の間からの湯が溜まっている。

湯船

地球から出てくるところ

ここも地球から出たての湯が楽しめる。

少しふやけてきたので、近くの大岩で寛いでいると、上の道からおじさんに声かけられる。

やはり上からは温泉があるのがわからない様だ。

大岩の上で

そしてまた温まって次へ行くことにする。

北地獄谷の本流筋を行ってみる。

沢の色見ると期待できるが、果たしていい湯があるだろうか?

このような小滝が多くある。

ある程度まで行ったが、少し出ているところはあるもののこれといったものはなかった。

もう少し上に行けば期待できそうであるが、今回はここまで。

上流部は次回のお楽しみにしておこう。

ルリシジミ

ヒョウモンチョウ

綺麗な蝶も飛び交っていた。

そして、もう一つの管理された野湯、黄金の湯。

ここは男女別である。

すでにお一人入っていた。ここは熱めであった。

そして、駐車場へ戻る頃、雨が降り出した。

最後は、燕の一つ下の関温泉へ。

ここは赤倉などと同じような湯の成分である。

ここで入ったあとも、天然野湯パワーで硫黄の臭いは消えなかった。

山の温泉は、いつ行ってもいいですな。