ぼくは本屋さんが好きです。

何か読書欲をそそるような本はないものか、と思って、しょっちゅう本屋さんに行くのですが、先日見つけたのが、「新耳袋 第十夜」です。

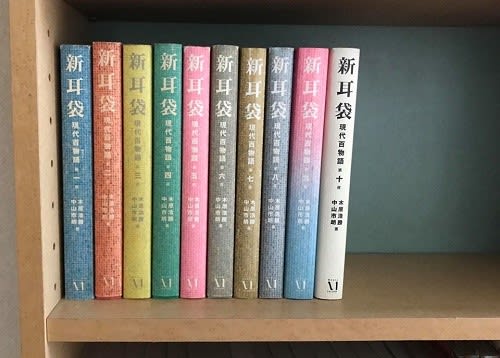

この「第十夜」が最終集になるらしいんですが、これで無事に全巻揃いました。

最近はこの本を原作に、映画化された作品もあるそうですが、ぼくは本を読むほうが好きだなぁ~。

ほんとうに怖い物語を読むと、怖さのあまり自分で勝手に怖いイメージを膨らませてしまうところがあります。それが怖さをさらに増進させるんですが、これは一種のマゾヒズム?(笑)

怪談ギライの人から見ると、なんでわざわざ自分から怖い目に遭いにゆくのか理解できないみたいです。

たしかに、たまに夜中にこの本を読んでしまって、少し後悔することがあります。やっぱり平気ではいられないんですね。いい年してトイレに行けなくなってる。

地道に取材を続けただけあって、この本にはいろんな種類の怖い話が詰まってます。民俗学的にたんねんに話を分析してゆけば、おそらく十巻千話の中のかなりの数の話が、勘違いとか、思い込みとか、単なる伝聞とか、そういう根拠のないものに分類されてしまうのかもしれません。

でもぼくの場合、実話かどうかよりも、こちらがゾッとするような怪談を読むことができれば満足なので、その基準からゆけばこの本は、充分すぎるくらい期待に応えてくれました。

一巻百話構成で、一冊1200円と手ごろだし(文庫化もされている)、一夜で一冊読み終えると自動的に「百物語」に加わったことにもなるという、シャレた構成になってます。実際、一夜で完読した人の身に、ささやかな怪異が起きた例がいくつか報告されています。

ぼくは、本を買ったその日に読み終えてしまうことがほとんどでしたが、とくに怪異は起きませんでした。残念? いやいや、そんなもん起きないほうが良かったに決まってます。

ちなみにタイトルは、18世紀後半から19世紀前半にかけて書き継がれた随筆「耳嚢」をもじったものです。

「耳嚢」の著者・根岸鎮衛は、下級旗本の出身ながら、のちには江戸南町奉行まで務めた人物です。彼は生涯の中で数多くの人に出会っていますが、それらの人々から聞いた膨大な話を個人的にまとめたものが「耳嚢」というわけです。もちろん怪異な話も多数収録されています。

こちらも、今読んでもとても面白い随筆だと思います。

カバーをよく見てみると、小さな文字でびっしり本文が印刷されていたり、カバーを外した表紙には奇妙な写真を使っていたりと、小さな仕掛けがほどこしてあって、ほどよく怖さを演出しているところも好きだなあ。

◆新耳袋 (全10巻)

■著者

木原浩勝・中山市朗(共著)

■第1巻初版発行

1998年4月12日

■発行

メディアファクトリー

怖い話は苦手です。

思い出してしまうと夜中の〇イレが・・・・

今日、やっと「マジェスティック」を見ました。(遅)

ジムの今までに無い役に、驚きました。

ピアノでのセッションのシーンは曲と共に良かったです。

と、言っても音楽のジャンルとか詳しい事は

分かっていないんですが・・・・m(_ _)m

ここにも戦争での悲劇が有り、強いアメリカとは言え

大切な人を失って悲しい思いをした人は沢山いる。

戦争に係わった国、全てに同じ事が言えるんですよね!

記憶が戻った時に失った信頼を

真実を言う事で取り戻すのは自由の国、

アメリカらしくて

ごまかしはいけないですよね!

乏しい表現力ゆえ、上手く感想が書けなくてすみません。

>怖い話は苦手

そういう人もたくさんいますよね~。ぼくだって、記事にも書いたけど、自分で読んでおきながらトイレに行けなくなったり… 自業自得?(笑)

>マジェスティック

わざわざありがとうございます!

ほんとに、今までのジム・キャリーとは一味違いますねー

>戦争に係わった国~

その通りだと思います!

ぼくも杏さんが感じたようなことを感じてました。

人間は過ちから学習して成長してゆくはずなんですよね、本当は。

これのことですかーー

そうそう、これのことでやんす。

関西方面の話もいーっぱい。

怪談ネタの宝庫ですよ。

これ、おもしろそうですね。

読んでみようかな・・・

幽霊譚ばかりでなくて、不思議な話、今まで聞いたことのない変わったパターンの怪談話も多かったです。自分的にはとても面白かった(=怖かった)ですよ。

一見、怖い本とは思えないすっきりとした装丁なんですね。面白そうです。是非読んでみたいです。

科学の発達した今の世の中でも、どうしても説明のつかない不思議な話ってあるそうです。

江戸時代なら、きっと今よりもっと多くの不思議な話があったでしょうねぇ。

ところで、著者・根岸さんは、書きながら怖くなったりしなかったのかなあ。。。

江戸時代、ちょうちんや行灯の薄暗い明かりは、今より絶対怖いんじゃないかって。幽霊の正体見たり枯れおばな・・・、実は、かわやに行くの、書いた本人が一番怖かったりして。。

実はすっきりした装丁にもひかれたんですよ。よく見ると、表紙はびっしりと細かい文字で覆われていますが、これ本文なんです。

>江戸時代なら~

きっとそうなんでしょうね。

なんでもかんでも科学的に解明してしまうよりは、不思議な部分が残っているほうがおもしろい、というか、ゆとりがあるような気がします。

>書いた本人が~

あ、それはありえるかも(笑)

昔の怪談って、自然に対する畏れが込められているような気がします。そこが良いところだと思うんですよ。