大原美術館は、倉敷市にある有名な美術館です。

たいていの観光ガイドに載ってますね。

今日はそこへ行ってきました。

絵を見るのもほんとうに久しぶりです。

アメデオ・モディリアーニ「ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」

エル・グレコ「受胎告知」

ギュスターヴ・クールベ「秋の海」

友人のヤヨイさん、ミチヨさんと一緒でした。

ふたりとも「絵画を楽しんでいる」ようでした。

素直に、それぞれの絵の持つ世界に触れているような感じ。

「彼女たちのように絵を楽しみたい」と思いました。

クロード・モネ「睡蓮」

クロード・モネ「積みわら」

ポール・ゴーギャン「かぐわしき大地」

すぐそばで見る絵は、

写真で見るのとは全然違う迫力があります。

絵の具の盛り上がりぐあいとか、

タッチの強弱とか、

そういうものが目の前でこちらに何かを訴えかけてる感じです。

「絵って生きてる」と思いました。

岸田劉生「童女舞姿」

小出楢重「Nの家族」

児島虎次郎「和服を着たベルギーの少女」

絵に囲まれた部屋に入ると

なにものかに圧倒されるような気がします。

まるで、絵から「気」のようなものが出ているみたいです。

音楽にしろ絵画にしろ演劇にしろ、

芸術は「生で」「間近に」ふれるものなんだ、と

しみじみ思いました。

すごく有意義で気持ちの安らぐ時間でした。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

年末年始はのんびりできる時間が多いので、音楽を聴いたり、映画を観たり、本を読んだりして気ままに過ごしてます。

気の向くままに買って、そのままになっていた本が何冊かあるので、時間にゆとりのあるこういう時に、ゆっくりそれらにに没頭しています。

その中の一冊が、『三谷幸喜のありふれた生活4 冷や汗の向こう側』(朝日新聞社)です。

三谷幸喜氏は「古畑任三郎」や「新撰組!」などを手がけた売れっ子脚本家として有名ですね。そのほか、映画監督としてメガホンをとるなど、幅広く活躍しています。彼の、仕掛けたっぷりの脚本は、ぼくも結構好きなんです。

その三谷氏が、朝日新聞に連載しているのが、『ありふれた生活』です。2000年4月に連載が始まり、単行本もこれが4巻目。

肩の凝らない平易な文章がいいですね。

それでいて、文章には三谷氏の思いが詰まっている、って感じ。

和田誠氏のイラストもぴったりマッチしています。

テレビドラマや舞台の裏側、脚本執筆中の苦労、役者さんたちにまつわるいろんなエピソード、三谷氏の飼い犬秘話を含む私生活などがたっぷりと読むことができます。

テレビ、映画、舞台を問わず、ひとつのドラマが完成するまでの「生みの苦しみ」にやはり心引かれるものがあります。

脚本家の苦しみ、演技者の苦しみ、裏方さんたちの苦労。そして、無事に完成した時の達成感、解放感。

もちろん、軽いエッセイとして読んでも楽しい。

三谷氏の身の周りのエピソードの数々が、三谷氏の語り口と同様のひょうひょうとした文体でちょっとコミカルに書かれています。共感できるところもあれば、クスッと笑えるところ、ジーンとくるところもあって、リラックスしながらも元気がジワジワと出てくること請け合いですよ。

♪ブラック・マヨネーズ

結構、毎年楽しみにしているM-1グランプリ。

個人的には「笑い飯」がとても好きなので、

応援していたのですが、今年は惜しくも2位。

今回も、もっさオモロかったのにね。

しかも1票差。。。

「笑い飯」

これで、

「『笑い飯』っていつもあと一歩やな」ってイメージが

自分の中に植えつけられてしまったかもしれんな~

期待していた南海キャンディーズも

早々に圏外に落ちちゃった。

優勝は「ブラック・マヨネーズ」でしたね~

久しぶりに見たけれど、すごくパワーアップしてて、

笑いころげて見てました

視聴者も1~3位までの順位予想にメールで挑戦でき、

しかも的中者には100万円、というので、

ぼくも目の色を変えて(笑)予想に参加してみました。

1位…ブラック・マヨネーズ

2位…笑い飯

3位…南海キャンディーズ

おおおおっっっ!

3位以外は的中しているじゃないかぁぁぁ~

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ヴァイオリニストとして有名な千住真理子さん。彼女の愛器はあの「ストラディヴァリウス」であるというのはよく知られていることだと思います。この本は千住家の様子を交えながら、彼女が「ストラディヴァリウス」を手にするまでのいきさつが書かれています。

hippocampiさんのブログの記事を読んで、この本を読んでみたくなりました。でも、ちょっとヒネクレた先入観もあったんです。

名器として名高いストラディヴァリウスを持っているということで、自分とは無縁のいわゆる「上流階級」の世界の話かもしれない、などと思ったりしていました。事実、千住家の長男は日本画家の博、次男は作曲家の明、長女はヴァイオリニストの真理子で、彼らは芸術家の三兄妹として有名だし、彼らの父・鎮雄氏(故人)は工学博士で、慶大工学部教授だった方です。

芸術関係を深く勉強するからにはそれ相応のゆとりがある家だろう、そしてさまざまな「苦労」があっても彼ら家族一族の力やお金で乗り越えてきたことも多いんじゃないか、などというシツレイなことを勝手に考えていたから、ぼくなどにはあまり参考にならないかもしれない、などと簡単に思っていた部分もあったんです、正直なところ。

それなりの練習は積んだだろうけれど、千住教授の娘さんで、美人だから世に出ることができた部分はあったかも、というイジワルな見方は、読み始めてすぐ消えました。

天才の名をほしいままにした真理子氏ではありますが、決して順風満帆な人生ではありませんでした。彼女の悩みは、演奏家のはしくれ(本当にはしくれです)のぼくにも起こりうることばかりで、決して別世界(上流社会)の話ではなかったのです。

真理子氏を指導した江藤俊哉氏の言葉が随所に出てきますが、それは実に厳しい言葉ばかり。しかしその言葉は、今の自分に欠けている所を厳しく突いてもいます。そういう言葉に出会っただけでもこの本を読んだ価値がありました。

美しい音を追求するからといって、音楽の世界に美しい心の持ち主ばかり集まっているわけではありません。その他の世界と同じくらい、いや、場合によってはそれ以上はるかに汚いエゴが渦巻いているんです。

演奏上の悩みは練習によって解決するほかはありませんが、自分を取り巻く環境についての悩みを解決するにはどうすればよいのでしょうか。自分自身が成長するほかはないんですね。そして、その「成長」も自分次第である、ということをこの本に改めて気づかせて貰いました。

練習は、すればそれだけの結果がついてきます。練習に限らず、人間は何かを行えば、それに応じた結果が得られます。だからこそ、行うべきことは行わねばならないんですね。

ぼくは、「人には『分』というものがあって、なにごとも分相応なのだ」という考え方だったのですが、読み進めているうちに、その考え方って「逃げかもしれない」と思い始めました。「分」を形作っているのは、他ならない自分自身ではないだろうか、ということに思い当たったんです。

本の中盤以降を占めているストラディバリウスとの邂逅譚も興味深く読みました。

もとはスイスの大富豪が所有していたそうです。その富豪は、「決して商人の手に渡してはならない」という遺言を残して亡くなりました。つまり、投機の対象にはせず、純粋な(音楽を愛する)ヴァイオリン奏者の手によって、現役の楽器として音楽を奏でてほしい、ということだったそうです。

「ストラディヴァリウスが所有者の手を離れる」という知らせは、ある楽器商によって真理子氏にもたらされたわけですが、それからのことは、楽器の方から真理子氏の方へ近寄って行ったとしか思えないような、不思議な話でした。

ついに真理子氏がストラディヴァリウスを手に入れる場面は、とても感動的でしたよ。

良い楽器は弾き手を選ぶといいます。ストラディバリウスが近寄ってきたとすれば、真理子氏がそれだけの苦しい鍛錬を続け、辛い経験を自力で乗り越え、人間的にも強く正しかったからではないだろうか、と思います。いや、そう思いたい。ぼくは、単なる不思議な話として片付けたくないのです。

印象に残る言葉にたくさん出会える本です。千住家の教育方針や価値観の素晴らしさに触れるだけでも勇気が湧いてきます。その中でひとつだけあげておきますね。三兄妹の父・千住鎮雄氏の言葉です。

「ハードルは自分にある。まず、それを越せる人間にならなくては、何をやってもダメなんだ」

♪キートン家の面々。

アメリカのテレビドラマによくある、シチュエーション・コメディの形をとったホーム・ドラマです。

テレビ東京系列の局で1986年10月から1987年9月まで放送されていました。

なんとなく合わせたチャンネルで偶然このドラマを観たんですが、たちまちファンになりました。

アメリカでは1982年から1988年までの7シーズン、全176話が放映されて、大ヒットしました。

マイケル・J・フォックスはこのドラマで一躍スターになり、エミー賞のコメディー部門主演男優賞を1986年から3年連続受賞していますね。

【出演者】

☆キートン家

マイケル・グロス(父:スティーブン)

Michael Gross (Steven Keaton)

地元のテレビ局に勤務している。ママとは大学時代に知り合った。

皆の良き理解者。

メレディス・バクスター・バーニー(母:エリス)

Meredith Baxter Birney (Elyse Keaton)

建築士。自他共に認める自立した女性。とっても家族を愛している。

マイケル・J・フォックス(長男:アレックス)

Michael J. Fox(Alex P. Keaton)

成績優秀な大学生。自信過剰のうぬぼれやで、お金が命。

両親とは正反対の超保守派。将来はエリート銀行マンが夢。

ジャスティン・ベイトマン(長女:マロリー)

Justine Bateman (Mallory Keaton)

勉強は苦手だが、何とか高校を卒業して女子大生に。

ファッションと買い物が大好き。将来の夢はファッション業界。芸術家の彼・ニック一筋。

ティナ・ヨーザーズ(次女:ジェニファー)

Tina Yothers (Jennifer Keaton)

スポーツ万能で成績優秀な高校生。変わり者揃いの家族が悩みの種のクールな次女。

ブライアン・ボンソール(次男:アンディ)

Brian Bonsall (Andrew 'Andy' Keaton )

アレックス待望の弟。アレックスに溺愛されている。第3シーズンで誕生。

★キートン家周辺の人々

トレーシー・ポラン(エレン・リード)

Tracy Pollan(Ellen Reed)

アレックスの恋人。

コートニー・コックス(ローレン・ミラー)

Courteney Cox(Lauren Miller )

アレックスの新しい恋人。第6シーズンから登場。

マーク・プライス(スキッピー・ハンドルマン)

Marc Price (Erwin 'Skippy' Handleman)

アレックスの友人。少々ドジなところあり。

スコット・ヴァレンタイン(ニック・ムーア)

Scott Valentine(Nick Moore)

マロリーの恋人。ちょっとパンクなところがあるが、ナイスガイ。アートの才能がある。

左からスキッピー、ローレン、ニック、エレン

テレビで放映されていた頃は、土曜夜ということもあって(やっぱり遊ぶのに忙しかったですから笑)そんなに見る機会がなかったけれど、だいぶあとになってレンタルショップでビデオを見つけてからは、次から次へと借り続けましたね。

初期のキートン家のメンバー。みんな若い!

典型的なアメリカの中流家庭・キートン家の日常が舞台です。

60年代のムーブメントに染まった青春時代を送ったパパとママ。成績優秀ながら保守的で、ちょっとズレているアレックス。ノーテンキで勉強はまるでダメだけれど、流行にはとても敏感なマロリー。皮肉屋だけれど成績優秀で、アレックスのライバル的なジェニファー。マセているけどしっかり者のアンディ。この6人に、幼馴染のスキッピー、マロリーの彼氏ニック、アレックスの彼女エレン(のちローレン)などが加わってドラマは進んでゆきます。

どの国のどの家庭にも起こりそうな出来事をユーモアたっぷりに描いていて、笑いの中からタイトルの「家族の絆」にスポットを当てています。

時にはシリアスなテーマも織り込まれていてホロリとさせられるし、毎回登場するゲストも見ものです。

アレックス(マイケル・J・フォックス)とローレン(コートニー・コックス)

初めて発した言葉が「Mammy」ではなく「Money」(笑)だったという、「金の亡者」という設定のアレックスのズレっぷりがとってもおかしい!

ズレているといえば、未だに60年代の熱い血をたぎらせているパパや、「買い物好き」がキーワードのマロリーのボケっぷりにも大笑いです。

とにかく、笑えて、泣けて、考えさせてくれるドラマで、今ではぼくはこのドラマに見事にハマっちゃっています。

DVD欲しいです~

この作品がマイケル・J・フォックスの本格デビューで、マイケルは、このドラマと「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の大ヒットによって、全米のアイドルとなりました。

また、このドラマで共演したトレイシー・ポランと実生活でも結ばれています。

トレイシー・ポラン、マイケル・J・フォックス

現在マイケル・J・フォックスは、パーキンソン病のために闘病生活を送っているけれど、いつの日か復帰してほしいなぁ。

またあのユーモラスで明るい姿が見たいです。

怪談好き、不思議な話好きのぼくにとっては、このタイトルはとってもそそられるものでした。でも、いわゆる「怪談・奇談」を期待して読むと、ちょっとがっかりするかもしれません。

帯には『不思議な、あやしい、ありそうにない話』とありますが、不思議な話はあくまで物語の入り口にすぎないような気がします。

導入部の「自分のリクエストしたい曲と、ピアニストの選曲が偶然にも一致した」、というエピソードが肩に入った力をほぐしてくれ、あとはすんなり物語に入ってゆけました。

登場人物たちは、「とるにたらないけれども不思議なできごと」を端緒として、心にそっと置いたまま向き合うのを避けていた事柄に視線を向けるようになります。彼ら・彼女らの心の内を読み解いていくと、自分の価値観を再確認できるのかもしれないですね。ちょっと抽象的かな・・・。

ぼくはもともと村上春樹氏の文章が好きで、とくにエッセイは愛読してきました。ほのかにユーモラスなところ、知的な雰囲気のする適確な言葉の選び方、適度に力が抜けているところ(リラックスはしているが、決して行儀の悪い座り方はしない、というような)などがぼくの好みに合っています。

ちょっと不思議な空気を感じながらも、肩から力を抜いて読むことができた短編集だったように感じます。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ずっとずっと以前、

まだクチバシが黄色くて、

青いケツにタマゴの殻をくっつけてた小僧っ子

(といってもハタチくらい)だった頃、

年上の友人の影響で、ウエスタンのファッションに凝ってました。

ジーパンにジーンズ・ジャケット、

ウエスタン・シャツ、バンダナ、レザーのベスト。

いっときはストロー・ハットもかぶってたなあ。

帽子に赤のバンダナ巻いて。

靴はもちろんウエスタン・ブーツです。

あの長いブーツ、ほんとは窮屈だったんですよ。

履くのも脱ぐのも面倒だし。

毒蛇に噛まれても大丈夫なようにブーツを履いてるんだって、

誰かに聞いた覚えがある。

いずれにせよ、スニーカーに慣れてた足には

ブーツはハードでした。

時はたち、いつの間にかスーツを着るようになり、

気づけばジーパンもはかなくなってる。

バンダナなんてしまいっぱなしだし・・・

ところが、

ブーツだけは履き続けてるんです。

なんでかなぁ。

理由はわからない。

わからないけど、

ブーツが「好き」ってことだけは言えますね。

いつの間にか好きになってたんだ、

あんな、履きにくいシロモノを・・・

今まで履いてきたのは

「トニー・ラマ」と「トム・マッキャン」ばっかり。

たぶんこれからもこの2種類だけ履き続けると思うよ。

夏以外は、ほとんど必ずブーツだもんね。

ステージの時もほとんどブーツだもんね。

スーツ着ててもブーツ履いてるもんね。

パジャマ着てるときも・・・履いてねえな~

ブーツの似合う爺様になるのだ!

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

作者の池波正太郎氏。

「鬼平」ファンです。

いつの間にか、文庫本は全部揃ってしまいました。

何度も読み返しています。

物語自体が面白いのはもちろん、

文章の歯切れが良い。

これぞ和製ハードボイルド。

反面、全編を覆っているユーモラスな雰囲気。

目に見えるような当時の人々の日常生活。

人情あふれる逸話の数々。

主人公・長谷川平蔵の性格も、

その他の登場人物もみんな魅力的です。

描写がとても映像的なのも楽しい。

剣を合わせる場面では思わず手に汗握ります。

食べ物の描写には思わず食欲をそそられる。

テレビで長谷川平蔵を演じたのは、

松本幸四郎、丹波哲郎、萬屋錦之介、中村吉右衛門ら

錚々たる面々。

ぼくは最近のシリーズしか知らないけれど、

吉右衛門の平蔵をはじめ、

尾美としのりの「木村忠吾」、梶芽以子の「おまさ」

江戸家猫八の「彦十」など、

ぼくのイメージに近い配役ばかりでした。

中村吉右衛門(シリーズ四代目・長谷川平蔵)

ぼくはこれからも、

おりに触れてはこの本を読み返すでしょう。

長谷川平蔵は、実在の盗賊改方長官です。

やはりなかなかの人物だったそうですね。

ぼくは本屋さんが好きです。

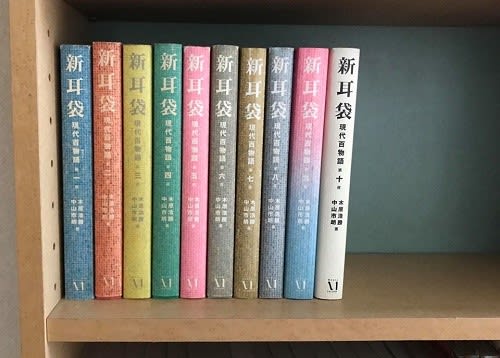

何か読書欲をそそるような本はないものか、と思って、しょっちゅう本屋さんに行くのですが、先日見つけたのが、「新耳袋 第十夜」です。

この「第十夜」が最終集になるらしいんですが、これで無事に全巻揃いました。

最近はこの本を原作に、映画化された作品もあるそうですが、ぼくは本を読むほうが好きだなぁ~。

ほんとうに怖い物語を読むと、怖さのあまり自分で勝手に怖いイメージを膨らませてしまうところがあります。それが怖さをさらに増進させるんですが、これは一種のマゾヒズム?(笑)

怪談ギライの人から見ると、なんでわざわざ自分から怖い目に遭いにゆくのか理解できないみたいです。

たしかに、たまに夜中にこの本を読んでしまって、少し後悔することがあります。やっぱり平気ではいられないんですね。いい年してトイレに行けなくなってる。

地道に取材を続けただけあって、この本にはいろんな種類の怖い話が詰まってます。民俗学的にたんねんに話を分析してゆけば、おそらく十巻千話の中のかなりの数の話が、勘違いとか、思い込みとか、単なる伝聞とか、そういう根拠のないものに分類されてしまうのかもしれません。

でもぼくの場合、実話かどうかよりも、こちらがゾッとするような怪談を読むことができれば満足なので、その基準からゆけばこの本は、充分すぎるくらい期待に応えてくれました。

一巻百話構成で、一冊1200円と手ごろだし(文庫化もされている)、一夜で一冊読み終えると自動的に「百物語」に加わったことにもなるという、シャレた構成になってます。実際、一夜で完読した人の身に、ささやかな怪異が起きた例がいくつか報告されています。

ぼくは、本を買ったその日に読み終えてしまうことがほとんどでしたが、とくに怪異は起きませんでした。残念? いやいや、そんなもん起きないほうが良かったに決まってます。

ちなみにタイトルは、18世紀後半から19世紀前半にかけて書き継がれた随筆「耳嚢」をもじったものです。

「耳嚢」の著者・根岸鎮衛は、下級旗本の出身ながら、のちには江戸南町奉行まで務めた人物です。彼は生涯の中で数多くの人に出会っていますが、それらの人々から聞いた膨大な話を個人的にまとめたものが「耳嚢」というわけです。もちろん怪異な話も多数収録されています。

こちらも、今読んでもとても面白い随筆だと思います。

カバーをよく見てみると、小さな文字でびっしり本文が印刷されていたり、カバーを外した表紙には奇妙な写真を使っていたりと、小さな仕掛けがほどこしてあって、ほどよく怖さを演出しているところも好きだなあ。

◆新耳袋 (全10巻)

■著者

木原浩勝・中山市朗(共著)

■第1巻初版発行

1998年4月12日

■発行

メディアファクトリー

つい先日本屋さんを覗いてみたら、出てましたねー、この本の文庫版が。

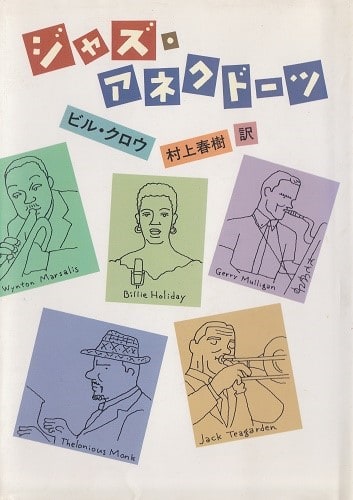

「アネクドーツ」とは、こぼれ話とか逸話といった意味です。タイトル通りこの本は、チャーリー・パーカーやサッチモら、偉大なジャズマンの残したジョークや逸話が満載です。

ぼくはハード・カバーのものを数年前に買って、あまりの楽しさに一晩で読み終えてしまっていたのですが。

これはやっぱりぼくがジャズ好きだからなのかなあ。

あまりジャズに詳しくなくても、アメリカ文化を違った視点から眺めてみるつもりで読むと、充分楽しめると思うんだけど。

和田誠氏の挿画もいつもながらとっても味がありますよ!

著者のビル・クロウは、実はジャズ・ベーシストです。

ミュージシャンでありながら、主にジャズ関係の文筆家としても知られていて、ほかにも「さよならバードランド」というエッセイを発表しています。

ユーモアとペーソスが同居した軽妙な語り口は親しみやすく、品のある良質のエッセイと言えるでしょう。ただの暴露本とは明らかに一線を画しています。

訳者は、日本の文学界を代表するひとり、村上春樹。挿画の和田誠ともどもたいへんなジャズ通として知られていますね。

ビル・クロウ

この本の中に出てくる話の中で、好きな小話をひとつ。

古いジョークに

「ニューヨークの路上で老婦人がミュージシャンに『すみません、カーネギー・ホールへはどうやったら行けるのですか?』と尋ねた。ミュージシャンは答えた。『練習あるのみ!』 と。」

というのがある。

1950年代のある日、ニューヨークのミュージシャンが集まるある店の前で、真面目そうな若い女性が、ミュージシャンのひとりに尋ねた。

「すみません、カーネギー・ホールへはどうやって行けばいいのでしょう?」

少なくとも20人以上がそこに立っていたが、全員がそのジョークを知っていた。

そしてその全員が嬉しそうに声をそろえて答えた。

「練習あるのみ!」

「全員が」、「嬉しそうに」、「声をそろえて」。

これがいいんですよ。

ミュージシャンって、洋の東西を問わず、バカ騒ぎとジョークが好きなんですね!

◆ジャズ・アネクドーツ/Jazz Anecdotes

■著者

ビル・クロウ/Bill Crow

■訳者

村上春樹

■発行

新潮社(2000年)

円山応挙の作として有名な幽霊画。凄みを出すために応挙がわざと幽霊の足を描かなかったことから、「幽霊に足がない」イメージが広まったそうです。

昨日というか、今日というか、とにかく夜中に帰ってきて、それから「また怪談の記事を書こうかな~」と思ったのですが、やっぱりちょっとコワくなったので、ヤメにしました。

ぼくは、幽霊などの超自然現象よりも、日常に潜む恐怖を題材にしたものの方に恐ろしさを感じます。

もっと言えば、生きた人間のしでかすことの方がコワい。

幽霊が怖くないのではなくて、安直に幽霊話をでっち上げるのはなんか反則技(笑)のような気がするのです。

それよりは、誰にでも起こりそうな日常のひとコマから恐怖を導き、それを作品として昇華させたものの方に読みごたえを感じるのです。

もちろん、創作と分かっていても髪の毛が逆立つような思いをさせられる幽霊譚もいくつもありますね。

では、本日も紹介してみることにします。

炎天 August Heat 作 ウィリアム・F・ハーヴィー(1885~1937)

挿絵画家の「自分」は、大理石彫工の男と知り合います。ふたりは話しているうちに二重の驚くべき偶然を発見するのです。頭がへんになりそうなくらい暑い日のことです。

読み手は示唆を与えられるだけ。それがとても奇妙な恐怖を生みます。

珠玉の一編だと思います。

人間嫌い The Misanthrope 作 ジョン・D・ベレスフォード(1873~1947)

島に渡った「わたし」は、そこで隠者同様の生活を送る男からある秘密を打ち明けられます。好奇心にかられた「わたし」は、その秘密を自分にも試して貰いたくてたまらなくなり、隠者もしぶしぶそれに同意するのですが・・・。

幽霊は出てきませんが、どっぷりと奇妙な読後感に浸ることのできる作品です。

幽霊駅馬車 The Phantom Coach 作 アメリア・エドワーズ(1831~1892)

鳥撃ちにでかけた「わたし」は大雪に遭い、やっとのことで駅馬車に乗り合わせたのですが、そこで凄惨なものを見ることになります。

オーソドックスな幽霊譚の一種です。話の内容はタイトルから想像できるかもしれませんが、鬼気迫る筆力によって戦慄を覚える作品です。

幽霊滝の伝説 The Legend of Yurei-Daki 作 ラフカディオ・ハーン(=小泉八雲 1850~1904)

ハーンの作品のなかでぼくが最も恐怖を感じたのが、この短編です。

勝気な主人公が賭けを兼ねた肝試しに夜の幽霊滝へ行きます。滝では不思議なことがありますが、みごとに賭けをせしめます。しかしその引き替えに・・・。

「幽霊滝」は実在の滝です。それがより恐怖感を醸し出すことにつながっています。

ハーンの作品は日本の風土に対する深い愛着や、人間の持つ哀れみが感じられるので、とても好きです。

スペードの女王 Пиковая Дама 作 アレクサンドル・プーシキン(1799~1837)

主人公は、賭けカルタの必勝法を知っていると噂される伯爵夫人にその方法を教えるよう迫ります。主人公に対する恐怖のためこと切れた伯爵夫人は、ある夜主人公の枕元に現れ、その必勝法を教えます。ついに秘策を手に入れた主人公は、賭けの席に着くのですが・・・。

民話・寓話的な要素も含まれているこの幻想的な物語は、ロシアの文豪プーシキンの最高傑作とも言われています。

短編は、まさに怪談の醍醐味ですね。

夏が近づいてくるにつれ、「やっぱり夏といえば怪談話ですね~」などと妙にはしゃぐバラエティ番組を見かけますが、こういう安直な発想に接するといささかシラけます。

季節を秋や冬に設定している怪談もたくさんあるのです。

江戸時代の庶民は、夏の夜に怪談を楽しんでいたようです。

戸外に縁台を置き、近所のご隠居さんが語り手となって、集まった人たちにいろんな怖い話を聞かせたということです。

しかしそれは本来は暑さをしのぐためだったんですね。

そこから「怪談は夏の風物詩」というイメージが定着したようです。

近年では「怖い本」をはじめとする平山夢明氏の一連の著作や「新耳袋」などのように、作者が収集した数々の話を一冊にまとめた形をとっている本も多いです。

個人的には「怖い本」も「新耳袋」も大好き(ということは非常に怖い)です。

「聊斎志異」「耳嚢」「遠野物語」など、今に伝わる良質の説話集も少なくありませんね。

意外に思えるのが、有名な小説家たちも怪談(とくに短編)をものにしている場合が多いことです。

怪談の好きな人が多いせいもあるでしょうが、題材に大きな刺激があり、短い物語のなかできちんと起承転結をつけ、さらに読み手を納得させるようなオチを仕込んでおくという、小説を書くうえでの基本的かつ重要な技術が要求されるため、これが書き手の創作意欲をそそるという側面もあるのかな、と勝手に思ったりします。

というわけで、ぼくの好きなおもしろい(=こわい)短編をいくつか紹介してみます。

猿の手 The Monkey's Paw 作 ウィリアム・W.・ジェイコブズ(1863~1943)

三つの願いが叶うという、干からびた猿の手を手に入れた老夫妻。

冗談半分の「大金が欲しい」という最初の願いは見事に叶えられましたが、代償としてたいへんな悲劇に見舞われます。

近代ホラーの古典的作品です。

エンディング近くの盛り上げ方によって、読んでいるぼくは興奮の極みに連れて行かれます。

恐怖感だけではなく、一種の哀れさを感じる読後感も独特の味わいがあります。

テーブルを前にした死骸 The Corpse at the Table 作 サミュエル・ホプキンス・アダムス(1871~1958)

猛烈な吹雪のため、チャールズとスティーブは山小屋に閉じ込められますが、救援は来ません。

チャールズは「おれを生きたまま埋葬しないでくれ」と言い残して死にます。

死亡をはっきり確認したスティーブは友人を埋葬するのですが、何度葬ってもチャールズはいつの間にか小屋の中にじっと座っているのです・・・。

スティーブの狂気の高まりと、オチのつけ方、見事です。

信号手 The Signalman 作 チャールズ・ディケンズ(1812~1870)

ディケンズは19世紀のイギリスを代表する文豪です。

偶然知り合った「わたし」と鉄道の信号手。

ある恐怖に怯える信号手の打ち明け話を聞いた「わたし」は、その直後に思わぬ事故に遭遇し、愕然とします。

これも短編怪談の古典ともいえる名作です。BBCの作ったTVドラマを見た記憶があります。

これ、だいぶ前にある番組で稲川淳二氏が「実話」だとして物語っていましたが。。。

手 La Main 作 ギー・ド・モーパッサン(1850~1893)

19世紀のフランスを代表する作家モーパッサンも、狂気が垣間見える良質の怪談をいくつか残しています。

干からびて黒ずんだ人間の腕を鎖で室内につないでいる男が殺されたのですが、調べてゆくうちに死体は不思議な状況にあることが分かってきます。

これは、気味の悪い話の裏にひそむ寓意を示唆した、一種教訓めいた面白い短編です。

チャールズ・リンクワースの懺悔 Confession of Charles Linkworth 作 エドワード・ベンスン(1867~1940)

「霊の存在」を題材にしたこの物語は、正統派の怪談といっていいと思います。

夜中に読んでいて、怖さのあまり何度うしろが気になったことか。

これも、恐怖だけでなく、人間の業や主人公から伝わる悲哀について考えさせられる物語です。

怪談というと、単にB級小説のような印象もありますが(たしかにA級とは言えないかもしれません)、文章の巧みさ、構成の面白さ、人間観察など、恐怖感以外にも楽しめるところは多いですね。