沢田研二。通称ジュリー。

タイガース(阪神じゃなくて、もちろんグループ・サウンズのほうです)時代のことはほとんど記憶にないのですが、『勝手にしやがれ』で再び大ブレイクしてからの彼の人気はすごいものでした。

出すレコードというレコードは片っ端からヒットしていたし、テレビの歌番組で見ない日はなかったですし、もちろん賞レースの常連でもありました。

でも、今の10代の人たちの中には、彼が「ジュリー」と呼ばれて大騒ぎされていた存在だったことを知らない人も多いみたいです。

ちなみに、「ジュリー」というニックネームは、彼がジュリー・アンドリュースの大ファンだったことから付けられたものだそうです。

ちょっとチープで、ちょっとイキで、ちょっとキザな「歌手・ジュリー」を演じているようで、カッコ良かったな~。

右手の人差し指を高々とうげて、「一等賞~~」とアピールする姿、学校でマネするヤツもいました。

1970年代後半の彼のメイクやファッションは、グラム・ロックっぽかったりしましたね。

少し鼻にかかったような甘い声にシビレた女性ファン、それはもうもの凄い数だったことでしょう。

モテる男というのは同性からあまり支持されないものなんですが、沢田研二には男性ファンも多かったんじゃないかな。

ぼくも、彼には全く反感を覚えなかったです。というより、密かにちょっとばかり憧れてもいました。

俳優としても活発に活動していましたね。シリアスな役から、コミカルな役まで幅広くこなしていました。

ぼくは「男はつらいよ」シリーズの第30作、「花も嵐も寅次郎」がわりと好きなんですが、そこでは、田中裕子に恋する気弱な青年を好演してました。

ちなみにこの作品が、このふたりの出会いだったらしいですね。

実は、ぼくは、タイガース解散から『勝手にしやがれ』を出すまでの間の沢田研二が一番好きなんです。

また、大野克夫とのコンビで生み出した作品も好きです。大野克夫の書く曲が、沢田研二の独特の甘い声にピッタリ合っているんですよね。

名曲『時の過ぎゆくままに』や、『追憶』『許されない愛』『カサブランカ・ダンディ』『憎みきれないろくでなし』などなどがぼくの愛聴曲です。

「スター」という言葉の持つ煌びやかなイメージがこれほどピッタリくる人も少ないんじゃないでしょうか。

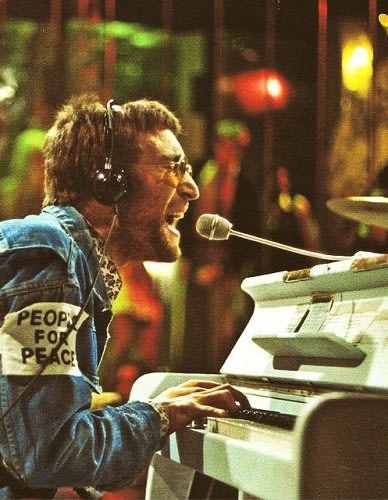

エルトン・ジョンが結婚するんだそうです。相手は17歳年下の同性。つまり彼氏。

エルトン・ジョンといえば、長年頭髪について悩んだ末に植毛に多大な費用をかけたこと、つねに奇妙奇天烈な眼鏡を愛用していること、ド派手なステージ衣装、そして同性愛と、どうも「音楽以外の話題でにぎわせてくれることの多い人」というのが、ぼくの正直な印象です。

しかし彼の生み出す音楽の素晴らしいことといったら!

エルトンには、ピアニスト、ボーカリスト、メロディ・メーカーという大きな三つの面があり、そのどれもがとても素晴らしいのです。

なかでも、クラシカルな響き、フォークの香り、ロックの持つ野性味などを大きく包み込んだ音楽性からは、数々の美しいメロディーが紡ぎ出されてきました。

ソング・ライターとしてのエルトン・ジョンの存在は、ポール・マッカートニーやジェフ・リンなどと並び、群を抜いていると言っていいでしょう。とくにバラードの美しさには、ただただ聴きほれるばかりです。

反面ステージの映像を見てみると、エルトンの本質はロックン・ローラーではないか、と思うほどワイルドなんですね。

ピアノの弾き語り、と言えば、70年代ではビリー・ジョエルをすぐ思い浮かべますが、ビリーが酒場でジャジーに人生を歌っているとするなら、エルトンは吟遊詩人、ってとこでしょうか。そんなイメージを持っています。

数々の名作を共に生み出してきた盟友バーニー・トーピン(左)と。

ぼくの愛聴曲は、『僕の歌は君の歌』、『グッドバイ・イエロー・ブリック・ロード』(このあたりは外せませんね)、『僕の瞳に小さな太陽』、『イエス・イッツ・ミー』、『ロケット・マン』、『ベニーとジェッツ』などです。いい曲、ほかにもたくさんありますよね。

エルトンが同性愛志向であることは随分前から広く知られていたことではあるけれど、同性婚のニュースを知った時、ぼくはやはり戸惑いました。

でも、それは同性愛者に対する偏見というより、自分が同性婚という「新しい価値観」にまだなじんでないから、だと思うんです。

故フレディ・マーキュリーとか、最近では元ワム!のジョージ・マイケルの同性婚など、いろんな人の同性愛が話題になりました。

自分はどう考えても女性が好き(笑)だけれど、当事者が自分たちのことを真剣に考えた結果の同性婚については、軽々しく否定はできないと思っています。

ただ、同性愛を否定するようでいて、実は差別する対象を求めている人々が、同性愛を差別の対象にしようとしていることには賛成できません。

とにかく、いろんな話題をふりまいてくれるエルトン・ジョンですが、まだまだ良い作品を生み出し続けてほしいものです。

ジャーニーは、サンタナに在籍していたグレッグ・ローリーとニール・ショーンが中心となって結成されたグループです。

だから、そのサウンドを耳にするまでは、泥臭くてブルージーなハード・ロックか、(サンフランシスコ出身のバンドなので)サイケデリックなハード・ロックが売り物なんだろうと、漠然と思っていました。

『お気に召すまま』で初めてジャーニーに接したぼくは、想像とはまったく違う、洗練されたカッコ良さにすぐひきこまれました。

当時、とっても仲の良かったユミちゃんが、ジャーニーのレコードを持っていました。

ぼくがジャーニーを気に入っているのを知った彼女は、『お気に召すまま』の入ったレコード『ディパーチャー』を貸してくれたんです。

ジャーニーのサウンドは、驚異的なテクニックを誇るニール・ショーンのギターを中心になっていますが、スティーヴ・ペリーがヴォーカリストとして参加するようになってからよりスケール・アップしています。

野性味と叙情性を併せ持ったようなスティーヴの歌声は、並みいるヴォーカリストの中でも抜きん出た実力があると思います。"The Voice"とも称賛される伸びやかなハイ・トーンは、バラードを歌っている時にいっそう映えますね。

スティーヴ・ペリー(vocal) ニール・ショーン(guitar)

ハードでポップ、そのうえにプログレッシヴ・ロック風の緻密で幻想的なサウンドを加えて、ジャーニーはとてもスペーシーでドラマティックな世界を作り上げています。

当時は、彼らをTOTOやカンサス、ボストン、スティクスなどと並べて「アメリカン・プログレ・ハード」などと呼んだメディアもあったようですね。

レコードを借りたまま、いつしかユミちゃんとは会わなくなってしまいました。会わなくなってしまった原因はぼくにあったので、いつかはそれを謝りたかったけれど、年月はあっという間に経つもので、ひとこと謝りたいことや、ジャーニーのレコードを借りたままになっていることなどを、ぼくはすっかり忘れてしまっていたんです。

もう10年以上も前のある日、本を借りるために図書館に立ち寄りました。いろいろ書架を巡っているうち、カウンターの中にいるひとりの女性に目がとまりました。

ユミちゃんだ。

さんざん迷ったすえ、結局思い切って声をかけてみました。

そして、勤務時間が終わってから、何年ぶりでしょうか、一緒にお茶を飲みました。

ぼくは長年心に置いていたおわびの言葉を、やっと伝えることができました。

別れ際に「もうすぐ結婚するの」、とちょっと照れたように教えてくれたユミちゃん。結局レコードは返しそびれたままになっています。

もうユミちゃんに会うことはないかもしれません。だけど、ユミちゃんのお陰で知ることができたジャーニーの音楽と別れることはないでしょう。

『お気に召すまま』『オープン・アームス』『時への誓い』『オンリー・ザ・ヤング』『ドント・ストップ・ビリーヴィン』などなどがぼくの愛聴曲です。

ぼくには10歳以上年の離れた従兄がいる。

彼もたいへんなロック通で、ぼくが中学生くらいの頃にはいろいろなバンドのことを教えてくれたり、たくさんのレコードを聴かせてくれたりした。

ぼくが本格的に「ロック小僧」の仲間入りをしたのは、この従兄のお陰もあることに間違いない。

その彼が言ったことがある。

「ビートルズの中で一番ロックンロール・スピリットを持っているのがジョンなんだよ」

ぼくは、従兄の言葉によって、ジョンの音楽をことさら意識して聴くようになった。

もともと「ロック・ミュージック」というのは反体制の象徴みたいなところがある。

髪型、ファッション、音楽性など、ほとんどすべての要素がそれまでの価値観を破壊するものだから。

そして、反体制的な言動を一貫して続けていたのがジョンなのだ。

それが上辺だけのものではなく、ジョンの強い信念に基づいた生き方から来ているということが次第にわかってくると、そういうジョンの生き方にも、ぼくは惹かれるようになった。

「キリスト教批判」「勲章返上」「平和運動」など、ジョンの精神を物語る題材は多い。

何かを強く主張するところには批判が集まりやすいものだが、ジョンはいかなる心無い批判にも決してひるむことはなく、自分の信じるところを貫こうとした。

生き方ばかりではなく、音楽的にもロックン・ロールを土壌とした硬派な性質を感じる。

ビートルズの後期あたりから音楽的にもより過激さを増し、メッセージ性を強めてきているが、この頃の作品はとても個性的で、ぼくの好きな曲がとても多い。

とくに『ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー』『アイ・アム・ザ・ウォルラス』『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』『レヴォリューション』などに心惹かれ続けている。

ソロになってからも、真っ向から主張を突きつけるような曲を多く作っていたけれど、『イマジン』あたりから表現に優しさを帯びて来ているのを感じる。

また、この時期以降以降の作品には、ジョン自身の弱さも隠さず表すようになった気がするのだ。

『ラヴ』『夢の夢』『マインド・ゲームス』などがぼくの愛聴曲である。

主夫業に目覚め、一時は表立った活動から遠ざかっていたジョンだが、1980年に5年ぶりにアルバム『ダブル・ファンタジー』を発表して、たいへん話題になった。

その復帰作はラジオでもひんぱんにオンエアされていた。それがちょうど今の時期だったことを覚えている。

愛にあふれる、とても穏やかなアルバムで、ぼくもよく聴いたものだった。そして、そのアルバムがヒットしている最中に、あの悲報が伝わってきたのだった。

「12月8日」に、特別にジョンの音楽に浸るようなことはしないけれど、ぼくの心の中の一部分はジョンの音楽、ジョンの生き方に影響されていると思う。

ジョンは、いつの時代の曲でも、驚くほど素直に自分の内面を包み隠さずさらけ出していると思う。そして、そのストレートな表現が、ジョンの生き方と重なり合って見えるのだ。

これからクリスマス・シーズンに向けて、ジョンが作ったクリスマス・ソング『ハッピー・クリスマス』がひんぱんに聴かれることだろう。

甲斐バンドの曲を初めて演奏したのは高校時代でした。

当時所属していた吹奏楽部のレパートリーに「HERO」が入っていたのです。

当時ラジオの深夜放送をよく聴いていたのですが、「テレフォン・ノイローゼ」のCMがよく流れていたのを覚えています。

リクエスト番組でもよくオンエアされていたので、彼らの曲はなんとなく知っていた感じでした。

「HERO」は時計メーカーのCMソングに使われ、たちまちオリコン1位の大ヒットとなりました。

これによって甲斐バンドのテレビでの露出も増え、その名は一挙に全国的に認知されるようになりました。

昭和50年代は、ライヴ・ハウス「照和」から巣立った博多出身ミュージシャンの活躍が一時期目立ってましたね。

チューリップをはじめ、サンハウス、アレキサンダー・ラグタイム・バンド、ロッカーズ、ルースターズ、モッズ、海援隊、長淵剛、そしてこの甲斐バンド。

かれらが作ったムーヴメントは「めんたいロック」と呼ばれ、一時はロック・シーンの一大勢力ともなりました。

甲斐バンドは、その「めんたいロック」勢のひとつです。

メジャー・デビュー時には「九州最後のスーパースター」と騒がれたりもしました。

リーダーの甲斐よしひろの存在はまさにカリスマ的。

ファンからの支持は、圧倒的なものでした。

ステージでの一挙一動はとにかくカッコよかった!

そして聴く者の心を直接つかんで揺さぶるような、情感のこもった歌声。

左ききのため上下逆に持ったテレキャスターをかき鳴らしながらしぼり出すように絶唱するその姿、ぼくもシビレたひとりです。

バンドはいったん解散しましたが、近年再結成して活発に活動しているようですね。

甲斐バンドの魅力のひとつに歌詞があげられると思います。

まるで映画の一シーンを見ているかのような、映像的な歌詞なんです。

青春期にいる自分たちの切なさや苦さをリアルに描いてくれていて、共感できるところが大きい。

また、安易にカタカナ語を使わず、吟味したであろう言葉を使っている印象も強く、このあたりも好きなところですね。

『僕らは飛べない鳥じゃなかったはず 翼を広げたらきっと飛べたんだ 君は翼があることを知って恐かったんでしょう(ポップコーンをほおばって)』

『ひきずってきた悲しみを吐き出すかのように~ 生きてきたむなしさを吐き出すかのように 二人とぶように踊り狂った(かりそめのスウィング)』

『悲しき恋の結末に ぬけがらのように僕は傷ついた 火遊びの果てのあれは本気の恋 指環ひとつ残し君は部屋を出ていった(氷のくちびる)』

『しとしと五月雨 わだかまり 君さえいてくれたならば 走る車の泥にたたかれ 見上げた時 街が泣いてた(裏切りの街角)』

歌謡曲とフォークとロックをブレンドしたようなメロディーはどこかレトロな響きがしますね。

「フォークソングや歌謡曲をロックっぽくした」というより、「フォークっぽさ、歌謡曲っぽさが耳につくようでいて、実はそのバックボーンにはまず強烈なロック・スピリットがある」というのが、甲斐バンドに対するぼくのイメージです。

「HERO」以降はチューリップ、オフコースらと並ぶビッグ・ネームとして活躍、驚異的な動員力を誇りました。

1981年に花園ラグビー場で日本初のスタジアム・ライブを行い2万2千人を動員、1983年には新宿副都心の高層ビル街で野外ライブを行って無料観覧者を含め約3万人を動員、1986年の解散ツアーのファイナルでは日本武道館で5日間公演を行うなど、数多くの伝説を作りました。

昭和50年代を席捲した甲斐バンド。

ぼくは熱狂的というほどのファンではありませんでしたが、同世代の人々と同じように、彼らの作る曲とともに青春時代を過ごしました。

「きんぽうげ」

「氷のくちびる」

「ポップコーンをほおばって」

「翼あるもの(甲斐よしひろのソロ作品)」などが、ぼくの大好きな曲です。

◆甲斐バンド

甲斐よしひろ(vocal, guitar 1974~1986、1996、1999~2001)

大森信和(guitar 1974~1986、1996、1999~2001)※2004年7月5日没 享年52歳

長岡和弘(bass 1974~1979)

松藤英男(drums, vocal, guitar 1974~、1996、1999~2001)

田中一郎(guitar 1984~1986、1996、1999~2001)

※甲斐バンドは2007年12月12日に一夜限りの復活。2008年全国ツアーを挙行。2009年には活動再開を発表し、現在に至る。(2021.8.10追記)

美里さん、昨年大ヒットした映画「世界の中心で、愛をさけぶ」にラジオのDJ役で出演しているんですね。知らなかったな~

この夏も、1986年以来恒例となっている西武ドームでのコンサートが行われ、大盛況だったようですね。しかし20回目の今年を最後に、ひとまずこのコンサートも幕を下ろすことになったのは残念なことです。

ぼくが渡辺美里の曲を初めて聴いた頃、すでに彼女は「My Revolution」が大ヒットしてスターダムにのし上がっていました。

偶然にどこかで曲を聴いてファンになったのではなくて、「近頃人気の『渡辺美里』というのはどんなモンかちょっと聴いてみようかな」と狙いをさだめて、でも程度としては軽い気持ちでシングルを買ったんです。

そのシングルとは、「Teenage Walk」でした。

美里嬢は、山下久美子、白井貴子らに続くガールズ・ロック・シンガーとしてデビュー。

1986年初頭にリリースした「My Revolution」がオリコン1位の大ヒットとなり、一躍スターダムにのし上がりました。

極上のポップ・ロックに乗せた彼女の歌声は、明るく伸びやかで、パワーもりもり。

この歌声とエネルギッシュなパフォーマンスから元気をもらった人も多いのではないでしょうか。

かくいうぼくも、美里嬢の曲を聴いてはテンションを高めていたものです。

彼女の歌は、悩みを抱えながら青春を過ごしている人たちの気持ちを代弁してくれるものが多かったような気がします。

彼女の歌からは、「愛」「信じる気持ち」「くじけないこと」「立ち向かうこと」などの言葉が連想されるんです。

一緒に笑い、一緒に泣いてくれる存在、それが渡辺美里の歌だったのではないでしょうか

最近の彼女の作品はあまり聴いていないのですが、90年代のものまではカーステレオのヘビー・ローテーションとして愛聴していたり、セルフ編集のベストMDには遠出にお供してもらったりしていました。美里嬢の歌って、天気の良い日に外で聴くと、とっても気持ちが良いのです。

美里嬢の曲の中でとりわけぼくが好きなのは、

「Long Night」、「It's Tough」、「悲しいね」、「Sentimental Kangaroo」、「Lovin' You」、「虹を見たかい」などです。

今聴いても、元気が湧いて出るような感じがします。

今日は「かぐや姫」を入れてあるMDを何気なくプレーヤーにセットしたんです。

さらりと聞き流すつもりが、すっかり聴きいってしましました。

南こうせつの、透明感があって、情感がこもっているやさしい歌声に、久しぶりに気持ちを揺さぶられました。

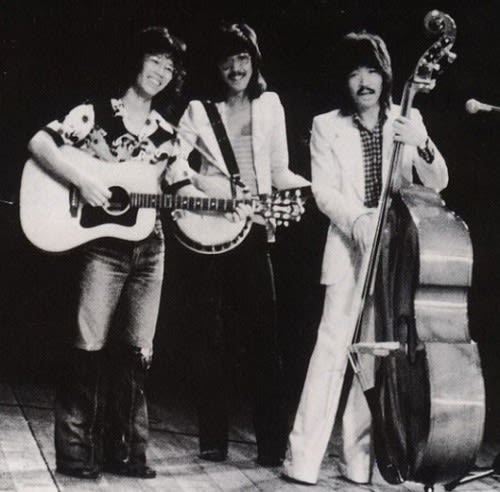

「かぐや姫」は、南こうせつ、伊勢正三、山田パンダの三人からなるフォーク・グループです。

1970年代前半にたいへんな支持を得ました。

南こうせつの「しゃべり」のうまさ面白さにも人気がありましたよね。

「70年代フォーク」の香りがいっぱいのメロディー、いま聴くととても懐かしく感じました。

しかしそれ以上に歌詞が心にしみ入るんですよね。

歌詞をじっと聴いていると、思わず涙が出そうになるんです。

なかでも、嫁いでゆくたったひとりの妹を送り出そうとする兄の心情をしみじみ歌った「妹」、大好きです。

かぐや姫『さあど』(1972年)

戦場へ行った愛する人のことを歌った「あの人の手紙」、若いふたりの同棲生活を回想する「神田川」、ほかにも「なごり雪」「22才の別れ」「ぼくの胸でおやすみ」「うちのお父さん」「好きだった人」などなど、好きな歌がいっぱいあります。

その歌詞の内容は、だれしも経験するようなできごとを題材にした、優しく、せつなく、そして物悲しいものです。

かぐや姫『三階建の詩』(1974年)

そういえば、少しギターが弾けるようになった頃、よくかぐや姫の曲を弾きながら、そっと歌ってみたものでした。

秋の気配が感じられるようになった今日この頃です。

日本に住んでいて良かった、と思うことのひとつが、「四季」のあるところ。

秋の夜更けに楽しむ音楽や本、体の中にまでしみわたるような気がします。

夜中に似合う音楽のひとつが、ビリー・ジョエル。

彼の書く曲は、ジャズの香りがします。

そして、ニューヨークの夜を連想させてくれます。

とくに、「ストレンジャー」と「ニューヨーク52番街」は、ほんとうによく聴きました。

この2枚はビリーの代表作でもあって、極上のポピュラー・ミュージックが詰まっています。

ジャズのスタンダード・ナンバーのコード進行をうまく使って曲を作っているからでしょう、かすかなほろ苦さと大都会の孤独感が滲み出ています。

レコーディング・メンバーにも著名なジャズ・ミュージシャンが参加しているので、よけいにジャズ色が感じられるのかもしれません。

なかでも、「ストレンジャー」に収録されている「素顔のままで」は、実際にジャズのスタンダードと化しているくらいです。

「ストレンジャー」 1977年

☆ビリー・ジョエル(vocal, piano)

☆ダグ・ステグマイヤー(bass)

☆リバティ・デヴィットー(drums)

☆リッチー・キャナタ(sax, clarinet, flute, keyboard)

☆スティーヴ・カーン(guitar)

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

★フィル・ウッズ(sax)

★ハイラム・ブロック(guitar) etc・・・

そのほかにも「ストレンジャー」には「ストレンジャー」「シーズ・オールウェイズ・ウーマン」、「ニューヨーク52番街」には「オネスティ」「マイ・ライフ」「ザンジバル」「アンティル・ザ・ナイト」など、名曲の数々が収められています。

全編にビリーのピアノが散りばめられていますが、曲調はバラードからロックンロールまで幅広く、魅力的でみずみずしい歌を聴くことができます。

「ニューヨーク52番街」 1978年

☆ビリー・ジョエル(vocal, piano)

☆ダグ・ステグマイヤー(bass)

☆リバティ・デヴィットー(drums)

☆リッチー・キャナタ(sax, clarinet, keyboard)

☆スティーヴ・カーン(guitar)

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

★エリック・ゲイル(guitar⑦)

★ヒュー・マクラッケン(guitar⑥⑧)

★デヴィッド・スピノザ(guitar②)

★フレディ・ハバード(trumpet④)

★マイク・マイニエリ(vibraphone, marimba④⑥)

★ラルフ・マクドナルド(percussion⑥⑦)

★ドニー・デイカス(chorus③)

★ピーター・セテラ(chorus③) etc・・・

当時ラジオの深夜放送でもしょっちゅうビリーの曲がかかっていたので、なおさら「ビリーの音楽は夜に似合う」というイメージが植え付けられたのかもしれません。

それまでは地味なシンガー・ソング・ライターという印象しかなかったビリーですが、この二枚のアルバムで、押しも押されぬスーパー・スターとなりました。そして、今に至るまで素晴らしい作品を発表し続けているというわけです。

ビリーと言えば、シルヴェスター・スタローンによく似ていることでも知られていますね。

ぼくも初めて写真を見た時、「えっ」と思ったのを覚えています。

ぼくって、結構「ミーハー」なところもありまして 、

、

「あっカワイイ~ 」

」

なーんて、まるで中学生・高校生みたいな感覚で

誰かのファンになること、あるんですよ。

でも、さすがに、「カワイイだけ」だと

熱はすぐさめますけれどね。

スリムで丸顔、クリッとした目の美人ピアニスト、

山中千尋(やまなか ちひろ)の存在も、

TBSのテレビ番組「情熱大陸」で知りました。

そして、そのカワイラシサゆえに

「一度じっくり聴いてみなくては 」と思いました。

」と思いました。

そういうわけで買ったのが、

彼女のデビュー・アルバム、「Living Without Friday」です。

「Living Without Friday」 2001年

☆山中 千尋(pf)

☆レイ・パーカー(b)

☆オリヴィエ・スーシー(drs)

「When October Goes」 2002年

☆山中 千尋(pf)

☆ラリー・グレナディア(b)

☆ジェフ・バラード(drs)

「Leaning Forward」【DVD】 2003年

☆山中 千尋(pf)

☆ベン・ストリート(b)

☆ベン・ペロウスキー(drs)

エレガントで知的なピアノだと思いました。

そして、彼女のピアノが見せるいろんな表情のステキなこと。

ソフトで軽やかであり、大胆で豪快でもあります。

時にはブルージーに、時にはエキゾチックに、

華やかでもあり、また静謐感のある内省的な音楽でもあります。

なにより魅力的なのは、

既存の枠にとらわれない独創的な彼女自身の世界、

そしてその自身の世界を大切にしているところ、

ではないでしょうか。

山中千尋の音楽に対するぼくの熱は、

すぐにさめることはないでしょう。

9月12日夜、穐吉敏子さんの朝日賞受賞記念コンサートが行われました。

このコンサートでは、皇后陛下も聴衆のひとりとしてジャズを楽しんでいました。皇后陛下がジャズをライブで聴くのは初めてのことだそうですね。

皇族がジャズを聴くことがジャズの権威づけになるとは全く思いませんが、ジャズが広く愛されるようになって欲しいという意味としては、とても嬉しいニュースです。

穐吉さんが皇后陛下の前で初めてジャズを演奏したプレイヤーとなったのは、穐吉さん自身にとっても感慨深いものがあるのではないでしょうか。

おそらく穐吉さんは、お金や名誉のためではなく、ただより良いジャズを追求し続けて来ただけだ、と言うでしょう。

穐吉さんは、戦後満洲から引き揚げて以来、生活のためにピアノを演奏するようになり、やがてジャズの魅力に取り付かれます。縁あって渡米し、バークリー音楽院に学び、やがてアメリカでも高い評価を得ることになります。

その穐吉さんの半生は、岩波新書「ジャズと生きる」で詳しく読むことができます。

少し前のNHKでは、自身の語りによる穐吉さんの半生が放送されていましたね。

岩波新書「ジャズと生きる」

ぼくは野茂英雄投手が好きで、彼の生き様を尊敬しています。

それは、野茂投手が、(多くの人の助けを借りたにしろ)自分自身で自分の道を切り拓き、信ずるところを進んでいったからなのです。

穐吉敏子さんの生き方にも、同じものを感じます。

だからこそぼくは、演奏も含めて穐吉さんを尊敬しているのです。

穐吉さんの著書を読むと、幾度も挫折しそうになったことが書いてあります。

慣れないアメリカで、性差別、人種差別、言葉での苦労、経済的困窮などにさらされたことでしょう。

それらを乗り越えてきた穐吉さんは、強い人間だとも思います。

しかし、穐吉さんが絶対的に強かったのではなく、「弱さ」というものを知っているからこそ強く成長してゆけたんだと思うのです。

そしてそれが、人生の機微を織り込んだような、味のある演奏につながっていると思うのです。

演奏中の表情も、とっても素敵です。

穐吉さんの文章、語り口は、とても論理的で知性にあふれています。そういうところも穐吉さんの魅力だと思っています。

穐吉さんの作品の中でここ最近よく聴くのが、「ライブ アット ブルーノート東京」です。

名手・鈴木良雄さんの味のあるベース、今は亡き日野元彦さんの素晴らしいドラムも聴くことができます。

ライヴ・アット・ブルーノート東京'97 (2001年)

穐吉敏子トリオ ☆穐吉 敏子(piano)

☆鈴木 良雄(bass)

☆日野 元彦(drums)

緊迫感に満ちていながら、どこかリラックスした、それぞれお互いが敬意を払っているかのような、珠玉のライブ録音だと思います。

今も精力的に各地でソロ・ピアノを聴かせて下さる穐吉さん、まだまだ素晴らしいピアノを弾き続けて欲しいと思っています。

註:このブログでは「穐吉敏子」と表記しましたが、CDには「秋吉敏子」と表記されています

ぼくは高校時代はドラムを叩いていました。

ドラムって、楽器を持っている人自体がほぼいませんし、当時はドラムを叩ける人も他の楽器に比べて少なかったのです。

1200人生徒がいる学校の中で、ドラムを叩けるのはぼくを含め数人だけだったと思います。

ぼくは楽器は持っていませんでしたが、先輩に習っておりましたからね。

ともかく、ドラマーの存在が希少価値だったおかげで、高校2年の文化祭では3年生のバンドに誘われました。

そのバンドが、チューリップのコピー・バンドだったんですね。

「青春の影」「サボテンの花」「ぼくが作った愛のうた」などを演奏しました。

チューリップのライブに行ったのはその年の冬だったと思います。

その当時大好きで、ヒマがあれば引っ付いていた2つ年上のまりさんと見に行ったんです。

ちょうどベーシストが宮城伸一郎に代わった頃だったでしょうか。

同じ頃のことです。

クラスのマドンナ的存在でチューリップ・ファンだったユカリちゃんが、頼んだわけでもないのに、なぜか「貸してあげる」といって学校に持ってきてくれたのが、チューリップの2枚組ベスト・アルバム、「チューリップ・ガーデン」でした。

("それ、もしかして…"、という推理はたぶん間違いだと思います。その時ユカリちゃんには彼氏がいましたからね )

)

なんだかんだと、高校2年の時はチューリップづいてました。

「心の旅」で大ブレイクした時に彼らの存在を知りましたが、当時は彼らを「歌謡コーラス・グループ」ぐらいにしか思ってなかったんです。なんせ歌番組(たぶん「賞」関係の歌番組)で見たときの彼らは全員楽器を持たず、歌とコーラスだけでステージに立っていましたから。

それ以降、馴染みのないままでしたが、そんなこんなでじっくりチューリップを聴いてみることになったのは、この高2の時だったんです。

当時のメンバーは、財津和夫(vocal, keyboard, guitar)、姫野達也(vocal, keyboard, guitar)、安部俊幸(guitar)、吉田彰(bass)、上田雅利(drums)の5人でした。

そしてぼくの好きなチューリップの曲はこのメンバーで制作されたものばかりなので、必然的にチューリップのメンバーもこの5人、というイメージが植え付けられているんです。

チューリップの音楽性は、ビートルズやフォーク・ミュージックに大きく影響されています。

ビートルズのフォロワーとしては「パイロット」や「バッドフィンガー」などが知られていますが、チューリップはこれらのグループとも共通する雰囲気を持っています。

しかし当時は、ロック畑の人たちからは「こんな軟弱なものはロックではない」と言われ、フォーク界からは「電気楽器主体のバンドはフォークではない」と見られていたようです。

確かにビートルズなどの強い影響を受けてはいますが、チューリップというバンドの主体はあくまで彼ら自身の音楽性です。

ビートルズをリスペクトしたうえで、彼ら自身のオリジナルな世界を形作っているんですね。

日本のポピュラー・ミュージック・シーンの中で屈指のメロディー・メーカーである財津和夫が生み出す親しみやすく、ポップなメロディはもちろん、歌詞もユーモラスなものからシリアスなものまで幅広く、いろんな面で聴き応えがあります。

といって、甘いだけのラブ・ソングだけではなく、内省的なもの、抒情的なもの、人生の光と陰に焦点を合わせたもの、と歌詞の内容も多岐にわたっています。

チューリップとユーミンの存在は、日本のロックの裾野をポップな方向に広げる原動力となったのではないでしょうか。

近年は解散と再結成を繰り返しているようですが、それぞれ元気に活動しているようです。今後も素敵な曲を作り続けて欲しいものです。

♪ヒゲとキャップがトレード・マーク。

もう何年も前の、ある夜のこと。

ぼくのところに「助けると思って楽器貸してください。お願いします~」という電話がかかってきた。

事情を聞いてみると、どうやらツアー中のあるミュージシャンが、不測のトラブルのために自分の楽器が使えなくなって困っているという。しかも開演まで30分ほどしかないらしい。

とりあえずエレキ・ベースでいいというので、すぐに楽器を持って家を飛び出した。

現場で待っていたのは、金澤英明という名の、ヒゲじゅう顔だらけの、いや顔じゅうヒゲだらけのベーシストだった。

そのまま客席に座らせていただき、至近距離でライブを楽しませてもらった。

存在感たっぷりな金澤さんの演奏にとても感銘を受けたので、ライブ後に話をさせて頂いた。

ぼくはその頃、ある音楽的な悩みを抱えていたので、「溺れる者は藁をもつかむ」の心境で思い切ってその悩みを打ち明けてみた。金澤氏は真剣に耳を傾けて下さった。そして、的確なアドバイスと熱い励ましの言葉をかけて頂いた。

おかげで、その夜を境に、ぼくは少しふっ切れた。

ライブのあと金澤氏は、「お礼に」と、自分のリーダーCDを下さった。しかもメンバー全員のサインを自ら貰って下さった。ちなみに、近藤房之助、ケイコ・リー、東原力哉、小山英樹というのがその夜のメンバーである。(豪華!)

「Bass Perspective」というそのアルバム、歌とベース、ドラムとベース、など、ベースとのさまざまな形のデュオを収めた、とても面白いものである。

「Bass Perspective」 (1996年)

☆金澤 英明(b)

☆日野 皓正(tp)

☆向井 滋春(tb)

☆近藤 房之助(vo&g)

☆東原 力哉(drs)

☆ケイコ・リー(vo&pf)

☆中本 マリ(vo) etc・・・

氏に再会したのは、1年ほど後、あるライブハウスにおいてである。

ぼくが「あっ」というより先に、顔を崩して「おお!」と声をかけて来てくださった。その時に「今度はハンク・ジョーンズとレコーディングする予定なんだ」などと話して下さった。

そのアルバムが「Happy Talk」である。ピアノ・トリオを基調とした、しゃれた好アルバムだと思う。

「Happy Talk」 (2000年)

☆金澤 英明(b)

☆ハンク・ジョーンズ(pf)

☆力武 誠(drs)

金澤氏の弾くベースは、木のきしみまで聴こえてくるような、温かみのある、それでいて豪快なものである。それはまるで氏の人柄がにじみ出ているかのようだ。

氏のプレイはちゃんと自己主張もしている反面、しっかりとボトムを支えているので、共演者の安心感まで伝わってくるようである。

男気があり、多くの人から信頼されているという話も伝わって来ている。

金澤英明は、現在は日野皓正グループのほか、コジカナツルなど、相変わらず多方面で活躍する、日本を代表するベーシストのひとりである。

中学や高校のころって、「自分にとってのアイドル」が心の中にいたはずですよね。

でも、ぼくには不思議とそういう「アイドル」がいなかった。

好きな芸能人がいなかったわけじゃなくて、気が多かったのか移り気なのか、誰かを「いいなぁ」と思っても長続きしなかったんです。

これは、好みの女性のタイプがとても幅広いことと何か関係があるのかもしれない。

「好きな芸能人ってだれ?」と尋ねられた時の、出てくる数少ない答えのひとつが、太田裕美さんです。

熱狂的、というほどではないんですが、曲も、歌声も好きなんです。

可愛らしくて、ちょっと「お姉さん」ぽい外見も好きです。

でも、「太田裕美の存在」を知ってすぐにときめいたわけじゃありません。もちろん、スターだったから好きになったわけでもありません。

歌にはなじみがありました。

大ヒットした「木綿のハンカチーフ」は、ぼくの青春時代もよくラジオから流れていましたから。

それに、自分が9月生まれということもあって、彼女の「9月の雨」という曲が大好きだったんです。

彼女の歌は、その歌詞が胸に響きます。

青春の弱さ、せつなさに打ちのめされそうになりながらも、最後は「希望」に勇気づけられる、そんな物語が秘められている気がするからなのです。

これは、青春時代ならでは、の甘酸っぱい感性なのかもしれませんね。

故郷に恋人を残して都会に出てきた若者。彼は次第に都会の生活に染まり、恋人のことを忘れてゆきます。純粋に若者を待ち続けていた恋人は、最後にひとつだけお願いをします。

故郷に恋人を残して都会に出てきた若者。彼は次第に都会の生活に染まり、恋人のことを忘れてゆきます。純粋に若者を待ち続けていた恋人は、最後にひとつだけお願いをします。

♪ ~あなた 最後のわがまま 贈り物をねだるわ 涙拭く木綿のハンカチーフください 「木綿のハンカチーフ」

・・・涙を拭いて気持ちに整理をつけ、再び前を向いて歩もうとしているんでしょうね。 田舎から都会に出てきた女の子は、最初に赤いハイヒールを買って、希望に満ちた生活を夢見るけれど、きびしい現実に次第に心がすさんでゆきます。でも、純朴な彼女を愛し、そっと見守っていた「彼」は最後にこう言うのです。

田舎から都会に出てきた女の子は、最初に赤いハイヒールを買って、希望に満ちた生活を夢見るけれど、きびしい現実に次第に心がすさんでゆきます。でも、純朴な彼女を愛し、そっと見守っていた「彼」は最後にこう言うのです。

♪ ~そばかすお嬢さん ぼくと帰ろう 緑の草原裸足になろうよ 曲がりくねったふたりの愛も 幸せそれでつかめるだろう 「赤いハイヒール」 なぜこんないいコが、とりたてて取り柄のあるわけでもない「ぼく」なんかを好きになってくれたんだろう・・・。ぼくと一緒にいるためによけいな苦労をさせてしまっているのに。

なぜこんないいコが、とりたてて取り柄のあるわけでもない「ぼく」なんかを好きになってくれたんだろう・・・。ぼくと一緒にいるためによけいな苦労をさせてしまっているのに。

♪ ~陽のあたる人かげる人 人間なんてふた通り はにかみやさん 面食いなのに もてないぼくをなぜ選んだの しあわせ未満 ふたり春を探すんだね 「しあわせ未満」

・・・こんな気持ちになったこと、ありました。ぼくにはもったいないような、いいコでした。。。 愛しいあの人に会いにゆく「わたし」。けれど失恋魔術師が現れて、ふたりの恋路を邪魔しようとする。愛なんて虚ろな夢だよ、彼は来ないよ、と。

愛しいあの人に会いにゆく「わたし」。けれど失恋魔術師が現れて、ふたりの恋路を邪魔しようとする。愛なんて虚ろな夢だよ、彼は来ないよ、と。

♪ ~遅れたね、ごめんごめんと 息をつき駆け寄るあなた 「お嬢さん 私の負けさ また今度迎えに来るよ」 いえいえ死ぬまで会わないわ おあいにくさま恋は続くの 「失恋魔術師」

・・・もしかすると、自分の心にひそむ脆さ弱さが「失恋魔術師」なのかもしれません。

「しあわせ未満」のアンサー・ソングとして歌詞を読むと、この曲に出てくる彼女をもっと応援したくなるのです。

好きな曲はまだほかにもあります。

近年は子供ための歌を歌うなど、積極的に活動を続けているようで、いちファンとしては嬉しいですね。

太田裕美さんの、舌足らずで透明感のある声は、心の奥にしまってある懐かしさ、せつなさ、ほろ苦さ、甘酸っぱさをかき立ててくれます。

ぼくにとっては、青春時代を思い出させてくれる人、そして自分の青春を代弁してくれる人のひとりなんです。

話題にするには少し早いかもしれませんが、8月5日は、ジェフ・ポーカロ(Jeffrey Thomas Porcaro)が亡くなった日です。

ジェフは三人兄弟です。

長兄がジェフ、次男はベーシストでのちTOTOにも加わるマイク、末弟はTOTOのオリジナル・メンバーでキーボーディストのスティーヴです。

ポーカロ三兄弟の祖父も父もドラマーで、とくに父のジョー・ポーカロは西海岸でも著名なジャズ・ドラマーでした。

その影響でジェフも子供の頃からパーカッショニストとしての練習を重ね、やがては米西海岸を代表する名セッション・ドラマーとして名を馳せるまでになります。

飛躍的に日本で名が知られるようになったのは、やはりTOTOのメンバーとして活躍するようになってからでしょう。

TOTO 「宇宙の騎士」

TOTO 「Ⅳ ~聖なる剣」

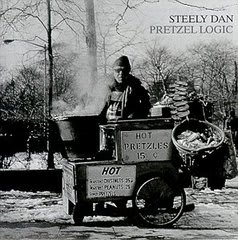

ぼくも、TOTOでジェフの名を知りましたが、実は、彼のプレイはすでに、ボズ・スキャッグスや、スティーリー・ダンのアルバムなどで耳に馴染んでいたんですね。

スティーリー・ダン 「プレッツェル・ロジック」

ボズ・スキャッグス 「シルク・ディグリーズ」

そのほか、トミー・ボーリン、スタンリー・クラーク、ジョージ・ベンソン、ジャクソン・ブラウン、リー・リトナー、ケニー・ロギンスなどなどなど、錚々たる面々の、たいへんな数のセッションをこなしています。

テクニック、センス、音色とも申し分のない素晴らしいドラマーです。

あまり泥臭さを感じない、クリアーでスマートな印象が強いのですが、曲を最も生かすことのできる、ツボを心得たドラミングは、歌心にあふれていると言えるのではないでしょうか。

反面、「ベイクド・ポテト」のセッションで聴かれるような、パワフルで凄まじいばかりのドラミングには、ただただ感嘆のため息が出るばかりです。

ジェフは、正確無比なタイム・キープ能力と、バンドをグルーブさせ続ける強力なリズム感で、多くの音楽ファンを魅了しました。

とくにTOTOの大ヒット曲として知られる「ロザーナ」で絶賛されている「ハーフ・タイム・シャッフル」は、ジェフの代名詞として語り継がれてゆくであろうリズム・パターンです。

ぼくが理想とするドラマーのひとりである名ドラマー、ジェフ・ポーカロは、1992年8月5日、自宅の庭で薬剤を散布中に突然倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。

死因は、薬剤アレルギーによる心臓マヒだったそうです。まだ38歳でした。

尾崎豊にはコアなファンが多いというイメージがあります。

「彼らの人生の一部は『尾崎』である」、と言っていいかもしれないくらいです。

だから、とくに深く聴き込んだ訳でもないぼくが「尾崎」について語るのは、なんだか申し訳ないような気もするのです。

ただ、ぼくの中の「尾崎」は、ぼくにとってどのようなものかを話すことはできます。ここのところ「尾崎」話が続いて申し訳ないけれど、先日のライブで触発されたところもあって、今日は少しそのあたりを書いてみることにします。

☆正直、最初尾崎を聴いた時は、とても重かった。しかし、重いということは自分の内部を突かれているような気がしたからでもあったことに、かなり後で気づきました。重いと同時に、無意識に大きな共感を覚えていたのでしょう、きっと。

☆尾崎豊は、「鶴の恩返し」の鶴だと思っています。鶴が自分の羽をむしって機を織ったように、尾崎は自分自身をえぐり出して、自分の作品にしている、と。

☆白状しますが、かつてカラオケで「I Love You」を歌っていた時、不意に涙がこぼれて止まらなくなったことがあります。

☆激しい歌詞の曲もありますが、決して世間に背を向けているわけではないのですよね。

☆自分の内臓までさらけだして、もがき、のた打ち回っているような、そんな想いを感じます。

☆メッセージには「啓蒙」と「代弁」があると思いますが、尾崎は明らかに後者です。それも、「代弁者」であろうとしているのではなくて、自分をさらけだして大勢と痛みを分かち合ったからこそ圧倒的な支持を得られたのでしょうね。