ミシェル・ペトルチアーニが、先天性の骨形成不全という障害を持っていたことはあまりにも有名です。

成人したミシェルの身長は1mほどしかなかったばかりか、骨がとても脆かったそうです。このためミシェルは演奏中に指を骨折したこともあったそうですし、歩くことにも慎重にならざるを得なかったといいます。医者からは「とても長生きはできない」と言われていました。事実、彼は1999年に36歳の若さで亡くなりました。

さて、ミシェルは障害を持ちながらピアノを弾いていたから有名になったのでしょうか。

いや、断じてそうではないと思います。

素晴らしい音楽を奏でたからこそ、ピアニストとして正当な評価を得たのだと思います。

ミシェルのタッチは力強く、その音色には曇りがありません。彼の弾くピアノは明快で、非常にスケールが大きく、時にはユーモラスでさえあります。

おそらくミシェル・ペトルチアーニという人間は、ユーモアがあり、バイタリティにあふれているのではないでしょうか。そして、その人間性が彼の音楽にわかりやすく反映されているのではないか、と思えて仕方がないのです。

自分の障害を真正面から見据え、受け入れるには、大きな葛藤に苛まされたかもしれません。また、長くは生きられないであろう自分の人生を思う時、彼は精神的にも追い込まれたことがあったかもしれません。しかしなぜ彼はあのような明るくユーモラスな演奏ができたのでしょうか。とても不思議です。

だから、ぼくは、彼の身体的状況よりも、彼の持つ精神面の強さや、価値観、哲学などに興味を抱いてしまうのです。

この「ミシェル・ペトルチアーニ」というアルバム(ジャケットの縁取りが赤いところから通称『赤ペト』と言われている)は、彼が19歳の時に発表した、初リーダー作です。

ジェニー・クラークとアルド・ロマーノという、ヨーロッパ屈指の名手と言われる二人に支えられて、ミシェルは、障害を持っているかどうかということなどを超越した、素晴らしいピアノを聴かせてくれます。とくに、力強さにあふれたタッチから生み出す音色は、切れ味鋭く瑞々しい。そのうえ、ペトルチアーニならではの温もりに満ちています。

オープニングの「オマージュ・ア・エネルラム・アトセニグ」から、ビル・エヴァンスを思わせるような雰囲気のピアノが聴こえてきます。ベテラン二人に臆することなく、伸び伸びとプレイしているようです。

ゆるやかなテンポで演奏される「酒とバラの日々」では、音の空間を巧みに生かして、美しいメロディー・ラインとヴォイシングを際立たせています。

3曲目の「クリスマス・ドリーム」、これはぼくがこのアルバムの中で一番好きな曲です。スピーディーな明るいワルツで、とてもメロディアス。ハッピーな気持ちになれる曲です。

4曲目「ジャスト・ア・モーメント」では、緊張度の高い、高揚した演奏が聴かれます。ドラムがピアノに煽られて、次第にハイ・テンションになるのが面白い。

続くジャズ・ボッサ風の「ガティット」は、不思議な浮遊感があります。変幻自在にピアノに絡んでゆくクラークのベース、とてもユニークです。

ラストはスタンダードの「チェロキー」。ドラム・ソロから始まり、次第にメロディー・ラインを浮き上がらせています。超高速で飛ばす三人の演奏はとても爽快です。

ミシェルのアルバムを聴く時、やはり短かったミシェルの生涯にも思いをはせます。

しかし短い生涯だったからといって、彼が不幸だと考えるのは間違いだと思います。

ミシェルは普通の人の倍のスピードで人生を駆け抜けていったのではないでしょうか。

きっとそれは、実に濃く凝縮された、充実した一生だったのだろうと思うのです。

◆ミシェル・ペトルチアーニ/Michel Petrucciani

■演奏

ミシェル・ペトルチアーニ/Michel Petrucciani (piano)

■リリース

1981年

■録音

1981年4月3日、4日 スピッツバーゲン・スタジオ(オランダ)

■レーベル

Owl Records

■プロデュース

Jean-Jacques Pussiau & François Lemaire

■収録曲

[side A]

① オマージュ・ア・エネルラム・アトセニグ/Hommage À Enelram Atsenig (Michel Petrucciani)

② 酒とバラの日々/The Days of Wine and Roses (Johnny Mercer, Henry Mancini)

③ クリスマス・ドリームス/Christmas Dreams (Aldo Romano)

[side B]

④ ジャスト・ア・モーメント/Juste un Moment (Michel Petrucciani)

⑤ ガティット/Gattito (Aldo Romano)

⑥ チェロキー/Cherokee (Ray Noble)

■録音メンバー

ミシェル・ペトルチアーニ/Michel Petrucciani (piano)

ジャン-フランソワ・ジェニー・クラーク/Jean-François Jenny Clark (bass)

アルド・ロマーノ/Aldo Romano (drums)

♪自分的名盤名曲151

■ラプソディー (Rhapsody)

■1980年

■RCサクセション

☆忌野清志郎(vo)

☆仲井戸麗市(g,vo)

☆小林 和生(b)

☆GONTA-Ⅱ(keyb)

☆新井田耕造(drs)

----------------

★小川 銀次(g)

★梅津 和時(sax)

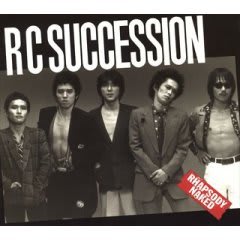

1978年から80年頃にかけてメンバーを入れ替えたRCサクセションは、ロック・バンドとして再生しました。ロック・バンドたるRCサクセションの実質的なデビュー・アルバムが、この「ラプソディー」です。

「ラプソディー」、辞書を引いてみると、『形式にとらわれない、はでな器楽曲』とあります。まさにこのアルバムにピッタリの言葉ではないでしょうか。

チャボこと仲井戸麗市が加わった1978年頃から、RCサクセションはライヴ・ハウスなどで人気を高めてゆきます。80年1月には、渋谷のライヴ・ハウス「屋根裏」でのギグを4日間にわたって満員にし、大成功を収めました。

そして迎えたのが、1980年4月5日、東京・九段の久保講堂での、このライヴです。

当時のRCサクセションは、なぜかレコーディングではおとなしくまとまってしまっていたため、何とかライヴ時の迫力が伝わらないものか・・・と考えた結果、ライヴを収録してそれをレコードにしよう、ということになったんだそうです。

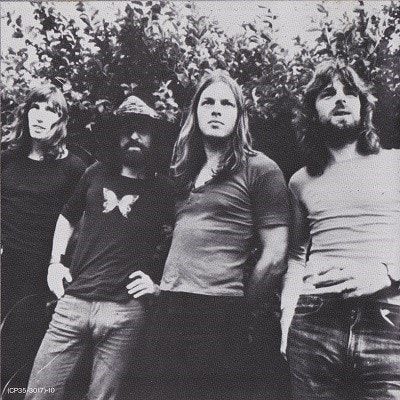

「ラプソディー」は、『日本ロック史上最高のライヴ・アルバムを選べ』と言われると、真っ先にその名が出てくるもののひとつだと思います。ライヴ盤がスタジオ盤を超えた数少ないアルバムとも言っていいでしょう。とにかく、一番ハジけていた時の彼らの姿が垣間見えるんです。メンバーのふてぶてしい面構えが見られるジャケット写真もカッコいい。

オープニングで観衆をあおる清志郎、のっけからエンジン全開です。1曲目の「よォーこそ」ですぐ音の渦の中に引きずり込まれます。

ソウルとブルーズとが絶妙にブレンドされた骨太のロックが飛び出してきます。RCサクセションはまさに「KING OF ROCK」。

R&Bの洗礼を受けている清志郎の音楽観と、従来のJ-ポップ(ニュー・ミュージック)の概念から逸脱した反骨精神旺盛で率直な歌詞が気持ちいい。ギラギラした輝きを持つこのバンドの精神、ロックンロールでパンクですね。

ソウルフルなボス・清志郎の圧倒的な存在感は、例えていうならミック・ジャガーとか、御大JBらを彷彿とさせるものがあります。

当時、「最強のライヴ・バンド」と言われていただけあって、スタジオで加工されていることを割り引いても、素晴らしく臨場感のあるアルバムに仕上がっています。

バックの演奏は堅実で、ホットで、非常にパワフルです。不良っぽくて、エネルギッシュ。ローリング・ストーンズを思わせるところがありますね。サポートの小川銀次の驚異的テクニックのギターと、サックスの梅津和時の少々エキセントリックなサックスがバンド・サウンドに大きく貢献しています。

全9曲、どれもステキです。中でもぼくのお気に入りは「よォーこそ」、ピーター・ガンに似たイントロを持つ「ボスしけてるぜ」、「雨上がりの夜空に」、そして清志郎が奥さんとのことを唄った曲「ラプソディー」です。~バンドマン歌ってよ/バンドマン今夜もまた/ふたりのためのラプソディー~という一節、泣けますね。

『ラプソディ・ネイキッド』

最近、このライヴの未発表9曲とDVDがついた「ラプソディー・ネイキッド」が発売されて好評を呼んでいるようです。MCまで含めた、このライヴの全貌を聴くことができますよ。

人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします<(_ _)>

村上"ポンタ"秀一氏といえば、ジャンルを問わず1万枚以上のアルバムに参加していると言われる、日本を代表する名ドラマーである。そのポンタ氏が自分のやりたい音楽を追求するために結成したユニットがPONTA BOXだ。

このアルバムは、そのPONTA BOXが出演した、1995年7月21日の第29回モントルー・ジャズ・フェスティヴァルでの、マイルス・デイヴィス・ホールにおける演奏を収録したものだ。

全13トラック(実質全12曲。12トラック目の"Storm Of Applause"は聴衆の拍手と歓声だけが収録されたもの)が収録されている。

1~6トラック目には、マイルス・デイヴィス関連の曲がメドレー風に演奏されており、マイルス・ミュージックのイディオムを消化したPONTA BOXのインタープレイが聴かれる。

対して7~11目トラックには、PONTA BOXのオリジナルが収められている。マイルス・メドレーの後に演奏されるオリジナルだが、質が落ちて聴こえるということはなく、むしろオリジナルだけにより自在な演奏を繰り広げることができていると思う。

最後の13トラック目、「ナルディス」がアンコール曲である。ビル・エヴァンスをトリビュートしての演奏だ。ここではメンバーの3人それぞれがソロをとっている。

左から村上"ポンタ"秀一、佐山雅弘、水野正敏。

ポンタ氏はメトロノーム代わりのようなリズム・キープなど決してしたりしない。メンバーそれぞれがグルーヴしてくるのを前提として演奏しているのだろうと思う。つまり、メンバー相互の信頼関係ができているのである。だから常にピアノの歌う歌に絡み、演奏を引っ張り、時には後押ししたりして、曲を生き生きしたものに仕立てあげることに力を注いでいるのだ。ポンタ氏のドラムも常に歌い、人間味のある生きたビートを生み出していると言えるだろう。

佐山氏のピアノは明快で変幻自在。遊び心満点で、ユーモラスでさえある。彼のプレイはハービー・ハンコックのプレイを彷彿とさせるようなところがある。

水野氏は、佐山氏とポンタ氏の作り出す世界に溶け込むのが上手いと思う。堅実にビートを刻むかと思えば積極的にフロントに絡んでゆき、バンドに緊張感をもたらす。

三人が揃って怒涛のように疾走する様は、聴いていて心地良いドライヴ感を覚えるのである。

まるで、ピアノが絵を描き、ベースが構図を決め、ドラムが色を丹念に塗ってゆく、とでも言ったらいいのだろうか。そして時にはドラムが絵を描いてピアノが色を塗ったり、ベースが絵を描いてドラムが色を塗ったり、と三者の役割りが変化することでサウンドにも広がりをもたせていると言えるのではないだろうか。

聴衆の反応が温かい。モントルーには何ヶ所も会場があり、聴衆は自分が聴きたいものが演奏されるところに足を運ぶ。PONTA BOXは決してヨーロッパで名が売れていたわけではないので、演奏次第では客席の空気が冷えかねない。そんな厳しい状況での演奏だが、彼らの熱のこもった演奏は聴衆を興奮の中へ巻き込んだと言っていいだろう。ひときわ大きな拍手や歓声はPONTA BOXの演奏の熱さを物語っている。

このパフォーマンスはDVDにもなっている。DVDでは一番最後に収録されている「ナッシング・フロム・ナッシング」はとても楽しいナンバーなのだが、CDには収められていないのは、ちょっと残念だ。

PONTA BOXはメンバーを柴田敏弥(keyb)、石村順(b)に入れ替え、現在は「NEW PONTA BOX」として活動している。職人芸と言えるポンタ氏のドラムをこれからも聴き続けたいと思う人は、ぼくをも含めて、大勢いるのではないだろうか。

◆ポンタ・ボックス・ライヴ・アット・ザ・モントルー・ジャズ・フェスティヴァル/Live At The Montreux Jazz Festival

■演奏

ポンタ・ボックス/Ponta Box

■リリース

1997年

■レコーディング

1995年7月21日 第29回モントルー・ジャズ・フェスティヴァル マイルス・デイヴィス・ホール(スイス)

■プロデュース

村上"ポンタ"秀一

■収録曲

① ネフェルティティ/Nefertiti (Wayne Shorter)

② ピノキオ/Pinocchio (Wayne Shorter)

③ ジンジャー・ブレッド・ボーイ/Ginger Bread Boy (Jimmy Heath)

④ 天国への7つの階段/Seven Steps to Heaven (Victor Feldman, Miles Davis)

⑤ フットプリンツ/Footprinys (Wayne Shorter)

⑥ イフ・アイ・ワー・ア・ベル~フリーダム・ジャズ・ダンス/If I Were a Bell (Frank Loesser)~Freedom Jazz Dance (Eddie Harris)

⑦ ピン・タック/Pin Tuck (水野正敏)

⑧ ドーン/Dawn (村上秀一)

⑨ フィフティーン/Fifteen (水野正敏)

⑩ コンクリート/Concrete (佐山雅弘)

⑪ ラヴ・ゴーズ・マーチング・オン(ルンバ)~ストレイト、ノー・チェイサー(クロージング・テーマ)/

Love Goes Marching on (佐山雅弘)~Straight, No Chaser (Thelonious Monk)

⑫ ストーム・オブ・アプローズ/Storm of Applause

⑬ ナーディス/Nardis (Miles Davis)

■録音メンバー

村上"ポンタ"秀一(drums)

佐山雅弘(piano)

水野正敏(electric-bass)

■レーベル

JVC

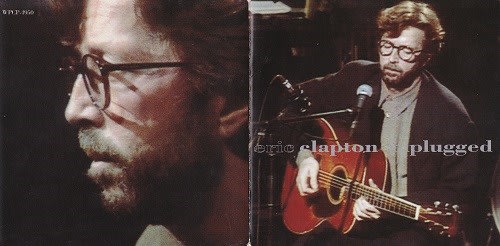

これは、エリック・クラプトンが1992年3月に出演した「MTVアンプラグド」の模様を収録したライヴ・アルバムです。

「アンプラグド」は全世界で1500万枚を売りつくす大ヒットとなり、エリックは1992年度のグラミー賞で「アルバム・オブ・ジ・イヤー」など6部門を受賞しました。

「アンプラグド」とは「プラグを抜いた」の意味で、文字通りアコースティックな楽器を使用した演奏のことです。

落ち着いた、渋味のあるステージです。バンドと聴衆の間の空気がとても近く感じられます。

聴衆の反応がとても温かくて、ライヴ会場であるスタジオ全体には、終始リラックスした一体感があります。

プレイヤーが趣味に走ってしまうと、えてしてひとりよがりな音になってしまいがちなものですが、エリックは好きなブルーズを演奏しながらも、濃すぎもせず薄すぎもせず、という絶妙なバランスを保っているようにも思えます。

もともと泥臭いものだったブルーズを、オリジナルを踏襲して演奏しながらも聴きやすい感じに仕上げているのは、やはりクラプトンのセンスの良さに負うところが大きいのではないでしょうか。

レイド・バックしたチャック・リーヴェルのピアノも心地よく、バンド・サウンドに大きく貢献していますね。

水割り片手に、灯りを少しおとした居間で聴きたい感じです。

オープニングの「サイン」は、肩慣らしといった風情のインストゥルメンタルです。場の雰囲気がほどなく温まるのが分かります。

2曲目、3曲目と1950年代のブルーズを続けた後に演奏されるのが、「ティアーズ・イン・ヘヴン」です。

1991年、エリックの4歳になる息子コナーが、住んでいた高層アパートの53階から転落死するという事故が起こりました。音楽に打ち込むことで息子を失った痛手から立ち直ろうとするエリックは、精力的に活動を続けます。自然とオリジナル曲も生まれるのですが、その中の1曲が亡き息子に捧げられた「ティアーズ・イン・ヘヴン」なんですね。

しっとりとしたメロディー、憂いを含んだエリックのヴォーカルがとても魅力的です。歌詞を聴く(読む)だけでもしんみりとする曲です。

「ティアーズ・イン・ヘヴン」は大ヒットし、その結果、若い世代をも巻き込んだ「クラプトン人気」が高まりました。

6曲目の「ノーバディ・ノウズ・ユー」はデレク&ザ・ドミノス時代にもレコーディングしていますが、ここではややダルに渋くキメています。ちょっとジャジーな感じ。

続く「いとしのレイラ」は説明不要の名曲ですね。このアルバムではミディアムのシャッフルでブルージーに演奏されています。

「ロンリー・ストレンジャー」や「ランニング・オン・フェイス」には、メロディーだけで泣ける温もりがあります。

「サンフランシスコ・ベイ・ブルース」は、チャック・リーヴェルのピアノも聴きものの、とても楽しいブルーズ・ナンバーです。途中で鳴るカズーの音色に愛嬌があります。

ラストの「ローリン・アンド・タンブリン」はクリーム時代にも演奏しているブルースの名曲。ここではドブロ・ギターの音色が、泥臭くてアーシーな雰囲気を醸し出しています。

「アンプラグド」は、「ロック・ギタリスト」として活動を続けてきたエリックが自分の原点に立ち返り、自身が憧れていたブルーズをリスペクトした作品だと思います。彼のリスペクトするビッグ・ビル・ブルーンジーやロバート・ジョンソンなどのブルース・マンの作品を取り上げていることでもそれが窺えます。

リラックスしてアコースティック・ギターを操り、好きなブルーズを奏でるエリックはとても幸せそうです。

貫禄あるギター・プレイだけでなく、枯れたヴォーカルにもしぶい味わいがあります。

ドラッグやアルコールへの依存、離婚、交通事故、息子の不慮の死と、エリックは度重なるアクシデントに遭っては苦しみ、そして周囲の援助もあって、苦しんでは蘇っています。「アンプラグド」には、不測の事態から立ち直った末のクラプトンが描かれているんですね。

このアルバムは、ミュージシャンとしてのエリックはもちろん、人間としてのエリックの温もりを感じることのできる作品だと言えるでしょう。

◆アンプラグド~アコースティック・クラプトン/Unplugged

■リリース

1992年8月18日

■歌・演奏

エリック・クラプトン/Eric Clapton

■プロデュース

ラス・タイトルマン/Russ Titelman

■録音メンバー

エリック・クラプトン/Eric Clapton (lead-vocals, acoustic-guitar, dobro, kazoo)

アンディ・フェアウェザー・ロウ/Andy Fairweather Low (acoustic-guitar, mandolin, harmonica)

チャック・リーヴェル/Chuck Leavell (piano, harmonium)

ネイサン・イースト/Nathan East (bass, backing-vocals)

スティーヴ・フェローン/Steve Ferrone (drums, percussion)

レイ・クーパー/Ray Cooper (percussion)

ケイティ・キッスーン/Katie Kissoon (backing-vocals)

テッサ・ナイルス/Tessa Niles (backing-vocals)

■収録曲

01 サイン/Signe (Eric Clapton)

02 ビフォー・ユー・アキューズ・ミー/Before You Accuse Me (Bo Diddley)

03 ヘイ・ヘイ/Hey Hey (Big Bill Broonzy)

04 ティアーズ・イン・ヘヴン/Tears in Heaven (Eric Clapton, Will Jennings)

05 ロンリー・ストレンジャー/Lonely Stranger (Eric Clapton)

06 ノーバディ・ノウズ・ユー/Nobody Knows You When You're Down and Out (Jimmy Cox)

07 いとしのレイラ/Layla (Eric Clapton, Jim Gordon)

08 ランニング・オン・フェイス/Running on Faith (Jerry Lynn Williams)

09 ウォーキン・ブルース/Walkin' Blues (Robert Johnson)

10 アルバータ/Alberta (Traditional, Huddie William Ledbetter)

11 サンフランシスコ・ベイ・ブルース/San Francisco Bay Blues (Jesse Fuller)

12 モルテッド・ミルク/Malted Milk (Robert Johnson)

13 オールド・ラヴ/Old Love (Eric Clapton, Robert Cray)

14 ローリン・アンド・タンブリン/Rollin' and Tumblin' (Muddy Waters)

■チャート最高位

1992年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス2位、日本5位

1992年年間チャート アメリカ(ビルボード)36位

1993年年間チャート アメリカ(ビルボード)3位

1990年代ディケイド・チャート アメリカ(ビルボード)30位

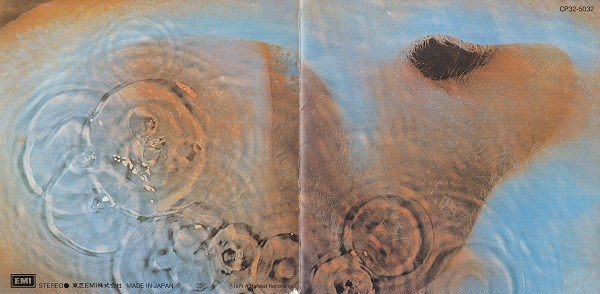

♪自分的名盤名曲147

「おせっかい」でピンク・フロイドの音楽に触れたぼくが、次に手にしたフロイドのアルバムが「狂気」です。最初は今ひとつピンと来なかったんですが、聴けば聴くほどこのアルバムにハマっていきました。夜中に聴いたりすると、いっそう深くピンク・フロイドの世界に入り込めるような気がします。

「狂気」は全英チャート2位、全米チャートでは1位。ビルボードのトップ200の中に741週(14年以上!)連続チャート・イン。全世界での売り上げ枚数は約3500万枚とされていますが、まだ売り上げ枚数計測のシステムが整っていなかった時期に発売されているため、実際はそれを上回るセールスが記録されている可能性がある、ということです。また統計上では、世界中で誰かが常にこのアルバムを聴いていることになるんだそうです。

この作品は今さらぼくがあれこれ説明するまでもない名作です。

「プログレッシヴ・ロック」といえばすぐに「難解」というイメージを思い起こしますが、「狂気」にはそんなとっつきにくさはありません。分かりやすいメロディーを持つ曲が多く、さほど長くない曲をつないでゆく形をとっているので、中だるみせずに聴くことができます。つまり、40分を超す組曲を作った、とも言えるのです。1曲1曲の完成度も高く、あっという間に聴き通せます。

このアルバムの歌詞は全編ロジャー・ウォーターズが担当しています。そのコンセプトは「人間の生活を脅かす狂気」にあるということだそうです。

「狂気」は、心臓の鼓動で始まり、鼓動で終わります。その間に展開するのは、「時間」「金」「戦争」など、人間を狂気に追い込むものの世界です。

ぼくが「狂気」の中で最も好きな曲は「タイム」です。けたたましい時計のベルで始まりますが、メロディーはとても親しみやすいんです。時の流れの無常を表している歌詞がとても心に響きます。女性コーラスも絶妙。間奏ではデイヴ・ギルモアがブルージーなギター・ソロを聴かせてくれます。このソロ、彼のプレイの中でも白眉のものではないでしょうか。

レジスターと硬貨の音で始まる「マネー」は4分の5拍子のブルーズ調の曲。エネルギッシュなサックスとギターのソロがカッコいいですね。アメリカではシングル・カットされてヒットしています。「虚空のスキャット」では、空気を切り裂くような女声スキャットが美しい。「アス・アンド・ゼム」の不思議な浮遊感も心地良いです。

曲の出来、演奏、雰囲気、流れ、どれをとっても素晴らしいトータル・アルバムだと思います。初期からの幻想的な音楽の集大成であり、緻密に練り上げられた構成、表現者としての魅力など、ピンク・フロイドの要素が全て詰まっています。そのうえ、音楽的な進化と大衆性を同居させたことがこのアルバムの成功につながっていると言えるでしょう。

このアルバムは「プログレ」というジャンルを超越した、20世紀が生んだロック史に残る名作だと言っていいと思います。

◆狂気/The Dark Side Of The Moon

■リリース

1973年3月1日

■プロデュース

ピンク・フロイド/Pink Floyd

■収録曲 (全作詞=ロジャー・ウォーターズ *インストゥルメンタル)

A①(Ⅰ)スピーク・トゥ・ミー*/Speak To Me (Mason)

(Ⅱ)生命の息吹き/Breathe In The Air (Waters, Gilmour, Wright)

② 走り回って*/On The Run (Gilmour, Waters)

③ タイム/Time (Mason, Waters, Wright, Gilmour)

④ 虚空のスキャット*/The Great Gig In The Sky (Wright)

B⑤ マネー/Money (Waters)

⑥ アス・アンド・ゼム/Us And Them (Waters, Wright)

⑦ 望みの色を*/Any Colour You Like (Gilmour, Mason, Wright)

⑧ 狂人は心に/Brain Damage (Waters)

⑨ 狂気日食/Eclipse (Waters)

■録音メンバー

【Pink Floyd】

デイヴ・ギルモア/David Gilmour (vocals, guitar, synthesiser)

ロジャー・ウォーターズ/Roger Waters (bass, vocals, synthesiser, tape-effects)

リック・ライト/Richard Wright (Organ, piano, electric-piano, vocals, synthesiser)

ニック・メイスン/Nick Mason (drums, percussion, tape-effects)

【guests】

ディック・パリー/Dick Parry (sax⑤⑥)

クレア・トリー/Clare Torry (vocals④)

ドリス・トロイ/Doris Troy (backing-vocals)

レスリー・ダンカン/Leslie Duncan (backing-vocals)

リンザ・ストライク/Linza Strike (backing-vocals)

バリー・セント・ジョン/Barry St. John (backing-vocals)

■チャート最高位

1973年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス2位、日本(オリコン)2位

1973年年間チャート アメリカ(ビルボード)11位

1974年年間チャート アメリカ(ビルボード)11位

1975年年間チャート アメリカ(ビルボード)71位

1950年代以降、ジャズの流れをリードしていったのがマイルス・デイヴィスだ。マイルスが自分のバンドのメンバーに求めたものは、「常に新しい何かを創造」できることだったという。そして、その目にかなった者のひとりが、ハービー・ハンコックである。

ハービーがマイルス・バンドに加わって3年目に録音された「処女航海」は、1960年代ジャズの主流となっていたモード・ジャズを代表する作品だ。

「コード進行からの解放」をテーマにしたモードは、プレイヤーの技量を最大限に生かすことができるが、逆にいうとそれなりの力量を要求されるわけで、当時の主流の音楽とはいえ、それをこなせるミュージシャンはまだそう多くはなかった。

ハービーがこのアルバムに起用したメンバーは、フレディ・ハバードを除いて、すべてマイルス・クィンテットに参加したことがある者ばかりだ。おそらくハービーは、この時点で最も気心の知れた、技術的にも充分な力を持った面々をメンバーに選んだのだろう。

「処女航海」はハービーのリーダー・アルバムながら、ピアノだけがひとり歩きするのではなく、バンドとしてのまとまりを重視しているような気がする。メンバーそれぞれのカラーを出すよりも、かなり緻密に構成されたハンコック色のコンセプトがアルバム全体を覆っている感じだ。そこには、確固とした統一感があるように思う。

タイトル・チューンである1曲目の「処女航海」は、シンプルだけれどインパクトがある。この曲を聴いていると、静かな、キラキラした水面を、まさに船が波を切って出ていこうとする光景が目に浮かんでくるようだ。印象的なテーマをトランペットとテナー・サックスがとっていて、ソロもそのふたりが吹いている。ハービーのピアノは抑制が効いており、あまり前面に出てこないけれど、背後に控えながら曲全体を支えている。

2曲目は「アイ・オブ・ザ・ハリケーン」。この曲を、ハービー、ロン・カーター(bass)、ビリー・コブハム(drums)のトリオで演奏している映像を見たことがあるが、超高速かつパワフルな演奏で、目が画面に釘付けになった。

このアルバムの中でぼくが最も好きな曲は、5曲目の「ドルフィン・ダンス」だ。魅力的なメロディーを持つ、ミディアム・テンポのゆるやかな曲である。文字通り、軽やかに水中を泳ぎ、時には華麗に跳ね上がるイルカが表現されているような気がする曲だ。

「処女航海」は、もともと男性用化粧品のCM曲として書かれたものらしい。そのCMを見たハービーは、ヨットが映っているシーンでこの曲が流れ、「処女航海の香り」というキャッチ・コピーがつけられていたことから、この曲のタイトルを決めたそうである。

ジョージ・コールマンのテナー・サックスの落ち着いた音色や、フレディ・ハバードの丁寧で切れのあるトランペットも良い。ロン・カーターとトニー・ウィリアムスのリズム隊は、さすがに気心が知れているだけあって、絶妙のコンビネーションだ。

はじめての航海さながら、ジャズの新時代を切り拓いたと言われるこの作品は、おそらく誰が選んでも『20世紀のジャズ・アルバム100選』に入ると思う。ライナー・ノートの言葉を借りれば、「聴きなれても聴き飽きない」作品だろう。

ファンキーでエレクトリックなハービーも悪くはないけれど、アコースティックな、このようなアルバムを作るハービーもぼくは好きなのだ。

◆処女航海/Maiden Voyage

■演奏

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock

■録音

1965年5月17日 ザ・ヴァン・ゲルダー・スタジオ (ニュージャージー州イングルウッド・クリフス)

■リリース

1965年

■プロデュース

アルフレッド・ライオン/Alfred Lion

■レコーディング・エンジニア

ルディ・ヴァン・ゲルダー/Rudy Van Gelder

■収録曲

A① 処女航海/Maiden Voyage

② ジ・アイ・オブ・ザ・ハリケーン/The Eye Of The Hurricane

③ リトル・ワン/Little One

④ サヴァイヴァル・オブ・ザ・フィッテスト/Survival Of The Fittest

⑤ ドルフィン・ダンス/Dolphin Dance

※ All Compositions By Herbie Hancock

■録音メンバー

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (piano)

フレディ・ハバード/Freddie Hubbard (trumpet)

ジョージ・コールマン/George Cleman (tenor-sax)

ロン・カーター/Ron Carter (bass)

トニー・ウィリアムス/Anthony Williams (drums)

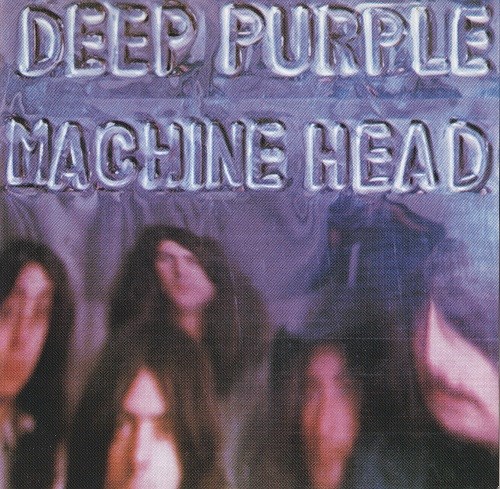

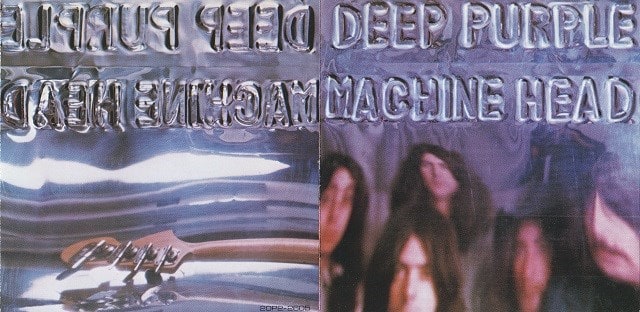

今日はとても良い天気でした。もう半袖でもいいくらい暖かかったですね。こんな日にはハード・ロック系のアルバムでも聴いて、自分で自分を高揚させようと思い、ディープ・パープルの「マシン・ヘッド」をCDのトレイに載っけてみました。

このアルバムは、スイスのモントルーにあるホテルの廊下で録音されたということは有名な話ですね。ディープ・パープルの面々が放つ爆音に近所の人たちからの苦情が殺到、警察まで出動するという慌しい雰囲気の中で録音が行われたといいます。

もともとはモントルーにあるカジノでレコーディングする予定だったのですが、パープルのメンバーたちが、ちょうどスイスに来ていたフランク・ザッパ&マザーズ・オブ・インヴェンションのライヴを見に行っている間に、何者かがカジノの天井にフレイヤー・ガン(火炎放射器)を打ち込んだことから大火事になる、というアクシデントに見舞われます。

不運にもメンバーたちは楽器などを失いましたが、代わりにこの事件を題材にした曲を作ります。それが「スモーク・オン・ザ・ウォーター」なんですね。

「スモーク・オン・ザ・ウォーター」は、ギターを手にしたロック少年なら誰でもが一度は弾いてみたことがある、というくらい有名なリフを持っています。当初はシングル・カットされる予定はなかったのですが、アメリカのあるラジオ局のDJがこの曲を気に入り、ひんぱんにラジオで流したことから火がつき、ヒットに繋がった、ということです。

このアルバム、1曲目の「ハイウェイ・スター」のイントロを聴くだけでテンションが一気に上がります。この曲のギター・ソロもたいへん有名ですが、この部分はJ・S・バッハの曲のコード進行を引用しているというのもよく知られた話です。

そのほか「レイジー」や「スペース・トラッキン」など、ライヴにおけるディープ・パープルの重要なレパートリーとなる名曲が収められています。これらの曲の真価は、やはりライヴで発揮される、と言えるかもしれません。

リッチー・ブラックモアは、ハード・ロックの名ギタリストとしてリスペクトされていますが、その評価が高まったのは『イン・ロック』や、この『マシン・ヘッド』などの作品によるものでしょう。リッチーの絶妙なテクニックは、プロ、アマ問わず、多くのロック・ギタリストに影響を与えました。

また、見逃せないのが、ドラムスのイアン・ペイスの安定したプレイです。技術的にも申し分ないですし、ドラムをとてもよく歌わせています。曲にきちんとメリハリが付いているのは、イアンのドラムによるところも大きいのではないでしょうか。

全体としては、ライヴ盤に比べると余分なギラつきがない、というか、スピード感を保ちながらも落ち着いた重厚な雰囲気を出しています。曲順の流れも理想的。とめどない疾走感は聴く者を引きずりこんで離さず、最後まで一気に聴かせてしまうエネルギーがあります。

クラシックやブルーズから受けている影響を消化、ハードなサウンドの中に作り上げた様式美がディープ・パープルの特徴だと言っていいでしょう。

「マシン・ヘッド」はハード・ロック系にカテゴライズされるアルバムですが、決してハード・ロック・ファン専用のアルバムではありません。ロック・ファンの全てが一度は手に取ってみるロック・クラシックスの名作だと思います。

◆マシン・ヘッド/Machine Head

■歌・演奏

ディープ・パープル/Deep Purple

■リリース

1972年3月25日

■プロデュース

ディープ・パープル/Deep Purple

■収録曲

[side A]

① ハイウェイ・スター/Highway Star ☆フランス30位

② メイビー・アイム・ア・レオ/Maybe I'm a Leo

③ ピクチャーズ・オブ・ホーム/Pictures of Home

④ ネヴァー・ビフォア/Never Before ☆イギリス35位

[side B]

⑤ スモーク・オン・ザ・ウォーター/Smoke on the Water ☆アメリカ4位

⑥ レイジー/Lazy

⑦ スペース・トラッキン/Space Truckin'

※All tracks are written by Blackmore, Gillan, Glover, Lord & Paice

☆シングル・カット

■録音メンバー

イアン・ギラン/Ian Gillan (vocals, harmonica)

リッチー・ブラックモア/Ritchie Blackmore (guitar)

ジョン・ロード/Jon Lord (keyboards)

ロジャー・グローヴァー/Roger Glover (bass)

イアン・ペイス/Ian Paice (drums, percussion)

■チャート最高位

1972年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)7位、イギリス1位、日本(オリコン)6位

1972年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)86位

荒々しく、豪快なパフォーマンスで聴衆を圧倒し続けるバンド、ザ・フー。

その魅力をたっぷり詰め込んだアルバムが、「ライヴ・アット・リーズ」です。

このアルバムに収められているのは、1970年2月にリーズ大学で行われたライヴの模様です。全6曲、凄まじいエネルギーをほとばしらせながら畳み掛けるように演奏しています。

なお、2001年に発表されたデラックス・エディションには33曲が収録されています。

とにかく、フーのライヴ・パフォーマンスは破壊力満点というか、爆発的な躍動感にあふれているというか、奔放なパワーがみなぎっています。フーはこのアルバムで『世界最高のライヴ・バンド』という称号を不動のものにしました。

フーの荒々しいサウンドはロック魂丸出しって感じですね。

手数が多く、並外れてパワフルなキース・ムーンのドラムス。

変幻自在に動き回るジョン・エントウィッスルの爆音ベース。

この強力なリズム・セクションふたりに後押しされるように、ピート・タウンゼントが激しくギターをかき鳴らし、カリスマ性あふれるロジャー・ダルトリーが存分に咆哮しています。

とにかく四人とも異常にテンションが高いんです。

ギターを折り、アンプを叩き壊し、ドラム・セットをひっくり返す暴力的なステージでも有名なフーですが、だからといって演奏そのものが粗っぽいわけでも、パワーとギミックだけに頼っているわけでもありません。

演奏技術は確かだし、四人それぞれが奔放に暴れていながら、バンド・サウンドはとてもまとまっています。とくにベースとドラムスの生み出すビートはゆるぎなく、生き生きとうねっています。

彼らのとどまるところを知らないエネルギーは、「サマータイム・ブルース」や「シェイキン・オール・オーヴァー」といったオールディーズにも新たな生命を吹き込み、とびきりパワフルなハード・ロックに仕立てあげています。

もちろん「恋のピンチ・ヒッター」や「マイ・ジェネレーション」などのお馴染みのナンバーでのはじけっぷりもお見事ですね。

フーは1969年のウッドストックや、1970年のワイト島フェスティヴァルでも圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、英米では絶対的な評価を得ました。それにもかかわらず、ビートルズやローリング・ストーンズなどに比べて、日本では人気が今ひとつなのはとっても不思議です。

フーは2004年になってようやく初来日していますが、その時にはキースもジョンも鬼籍に入っていました。

もし、この1970年頃に来日していたら、彼らの日本での評価はもっと違ったものになっていただろうと思います。

とにかく、このアルバムには、ロックのカッコよさと楽しさがいっぱい詰まっているのです。

◆ライヴ・アット・リーズ(熱狂のステージ)/Live At Leeds

■歌・演奏

フー/The Who

■リリース

1970年5月16日

■プロデュース

ジョン・アストリー、キット・ランバート、ザ・フー/Jon Astley, Kit Lambert, The Who

■収録曲

[side 1]

① ヤング・マン・ブルース/Young Man Blues (Mose Allison)

② 恋のピンチ・ヒッター/Substitute (Pete Townshend)

③ サマータイム・ブルース/Summertime Blues (Jerry Capehart, Eddie Cochran) ☆アメリカ27位、イギリス38位

④ シェイキン・オール・オーヴァー/Shakin' All Over (Johnny Kidd)

[side 2]

⑤ マイ・ジェネレイション/My Generation (Pete Townshend)

⑥ マジック・バス/Magic Bus (Pete Townshend)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[The Who]

ロジャー・ダルトリー/Roger Daltrey (lead-vocals, harmonica)

ピート・タウンゼント/Pete Townshend (guitar, backing-vocals, lead-vocals)

ジョン・エントウィッスル/John Entwistle (bass, backing-vocals, lead-vocals)

キース・ムーン/Keith Moon (drums, backing-vocals)

■チャート最高位

1970年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)4位、イギリス3位

1970年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)42位

♪自分的名盤名曲142

■ザ・ベスト・オブ・チューリップ (The Best Of Tulip)

■2004年

■チューリップ (Tulip)

☆財津和夫(vo,keyb,g)

☆姫野達也(vo,keyb,g)

☆安部俊幸(g)

☆吉田 彰(b)

☆宮城伸一郎(b)

☆上田雅利(drs)

☆伊藤 薫(drs)

つい先日、久しぶりにCDショップへ寄ってきました。時間があまりなかったので、隅々まで品定めをするわけにはいかなかったのですが、ふと目をとめたところで見つけたのが、『ザ・ベスト・オブ・チューリップ』です。

このベスト・アルバム、2枚組で2980円也。1971年のデビュー・シングル「私の小さな人生」から、1984年の作品「愛の迷路」までの中からセレクトされた32曲が収録されています。そして、チューリップのシングルA面全34曲のうち25曲が収められていて、これはお買い得でした。

ぼくが初めて聴いたチューリップの曲は「心の旅」でした。それ以降は全く聴いていませんでしたが、高校2年の文化祭で、先輩が作っていたチューリップのコピー・バンドから誘われたことと、同じクラスの女子に『チューリップ・ガーデン』というベスト・アルバムを借りたことがきっかけになって、チューリップの音楽に親しむことになったんです。

今、こうして聴いてみると、日本のロック・バンドにありがちな「歌謡曲ぽさ」のない、本物の洋楽指向、それもビートルズからの多大な影響がチューリップ・サウンドの根幹になっていることが分かります。

ビートルズのフォロワーでありながら、ビートルズのコピーにとどまることなく、チューリップの個性を出すことに成功しています。ほとんどのオリジナル曲を手掛けた財津和夫のセンスの良さが光りますね。そういえば、チューリップだけじゃなくて、一時期の松田聖子の一連のヒット曲も財津氏のペンによるものなんですね。

また、日本語をロック・サウンドに乗せることに成功した、という意味でも偉大なバンドだと言えると思います。

『チューリップ・ガーデン』は本当によく聴いていたので、70年代の曲にはとても馴染みがあります。『ザ・ベスト・オブ・チューリップ』に収められているのは、「心の旅」を始め、「魔法の黄色い靴」「一人の部屋」「夏色のおもいで」「銀の指環」「青春の影」「サボテンの花」「悲しきレイン・トレイン」「風のメロディ」などなど、とても懐かしい曲ばかり・・・。最初期の曲は録音が多少古びて聴こえるものもありますが、曲から伝わってくる雰囲気は少しも古びてなんかいません。それどころか、今でも充分新鮮に聴こえるくらいです。

チューリップは5月30日に18年ぶりのオリジナルアルバム『run』を発売します。そして今年は全国ツアーを行いますが、その最終日の12月13日にメンバーの出身地である福岡市で行うコンサートで、足掛け35年に及ぶバンド活動に幕を下ろすということが発表されました。しかし、チューリップはいつまでもチューリップであってほしいというのがファンの本望ではないでしょうか。何かのきっかけで、また再結成してもらいたいものですね。

人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします

トミー・フラナガン(1930~2001)は、1945年に15歳でプロのピアニストとなって以来、ソニー・ロリンズの『サキソフォーン・コロッサス』や、ジョン・コルトレーンの『ジャイアント・ステップス』を始めとする超一級アーティストたちのバックを務めました。最高のバイ・プレーヤーと言われたトミーは、モダン・ジャズの黄金期に数多くのジャズの名盤に参加、その活躍は「名演の陰にトミーあり」とか「最優秀助演ピアニスト」、または「名盤請負人」などと呼ばれて高く評価されています。

そのトミーが1957年に発表したのが、ピアノ・トリオの名盤として名高い『オーヴァーシーズ』です。

トミーがJ・J・ジョンソン(trombone)のバンドに在籍していた1957年8月、バンドはスカンジナヴィア・ツアーを行いました。

その際スウェーデンのストックホルムにおいて録音されたのが、この『オーヴァーシーズ』です。

メンバーは、バンド・リーダーのジョンソンを除いたトリオであることから、ジョンソンに内緒でのレコーディングである、との説もあるようです。

しかし、いくらなんでもそんなすぐにバレそうなことをするとは思えませんし、J・J・ジョンソンは当時所属していたレコード会社以外でのレコーディングはできない契約だったそうですから、「隠密裏に事を運んだ」というわけではなさそうです。

トミーのピアノは、派手ではありませんが、よく「いぶし銀」だとか、あるいは「小粋」などと形容されます。

また、1960年代以降は、トニー・ベネットやエラ・フィッツジェラルドなどの一流シンガーの伴奏を長く務めました。

トミーはいわゆる「歌心」についても熟知していたのではないでしょうか。

タイム感覚が絶妙でリズミカルなトミーのピアノは、実によくスウィングするうえに、どこかゆとりさえも感じられます。

名サイドマンとしてとても評価の高いトミーですが、その持ち味のせいで「地味」とか「脇役」というイメージがついて回ります。でも、このアルバムでは堂々たる「リーダー」だと思います。

おそらく、ピアノに向かったときに「自分は脇役が似合っているから」と考えて弾くピアニストなんていないんじゃないかな。

トミーも、ただただ自分なりのピアノ、自分にしか弾けないピアノを弾いただけなのだと思います。

トミーに対する「脇役」「陰の実力者」「縁の下の力持ち」なんていうイメージは、結局周りが勝手に作り上げた幻影なのかもしれません。

『オーヴァーシーズ』を聴いてまず思うのが、音楽にさらなる活気を与えているエルヴィン・ジョーンズのブラッシュ・ワークの凄さです。

トミーのプレイも熱いですが、その熱さはエルヴィンのドラミングに触発されている部分もあるのではないでしょうか。「ビーツ・アップ」や「ヴェルダンディ」などアップ・テンポの曲では、エルヴィンの水を得た魚のような生き生きとしたプレイが印象に残ります。

エルヴィンのドラムには「起承転結」の流れがあり、それが曲にメリハリをつけている感じです。抑えるところでは抑え、盛り上げるべところではしっかり盛り上げています。ブラッシュだけでこれだけのプレイをやってのけるエルヴィンの力量も素晴らしいですね。

トミーとエルヴィンは、どちらもデトロイト出身。10代の頃から共演していたそうです。だからこそトミーも気負った感がなく、このアルバムでものびのびとピアノを弾いているんだと思います。

スウェーデンのレーベル「メトロノーム」からEP3枚セットでリリースされた『Overseas』

トミーのピアノはオーソドックスでブルージー、「まさにジャズ」といった歌心に満たされていて、とても聴きやすいです。緊張感がありながら、どこかアット・ホームな雰囲気があるのです。

1曲目の「リラクシン・アット・カマリロ」から快調に飛ばすトミー。そのプレイは、サイドマンとして演奏している時とは違い、明らかに堂々と主張しています。「エクリプソ」では、まるで会話しているかのようなピアノが魅力的。しっとり軽やかなミディアム・スローの「デラーナ」はとっても洒落たナンバーです。

全9曲(ボーナス・トラック除く)中、トミーのオリジナルは6曲。どの曲も明快で、メロディアスなテーマを持っています。

また、目立ちませんが、ウィルバー・リトルの端正なプレイにも好感が持てます。ホットにプレイする二人をちょっと離れたところからニコニコと眺めながら弾いているような感じがします。6曲目の「リトル・ロック」は彼の姓を冠したナンバーらしく、ベース・ソロから始まります。途中から前面に出て再びベース・ソロを披露しています。

トミーは、1970年代後半以降になるとコンスタントにリーダー作を発表するようになります。しかし流行に合わせることなく、自分のスタイルを守り続け、高い評価を得ました。いぶし銀の輝きでジャズの歴史にその名を刻みつけた名ピアニストだと言えるでしょう。

◆オーヴァーシーズ/Overseas

■演奏

トミー・フラナガン・トリオ

■発表

1957年

■録音

1957年8月15日 (ストックホルム)

■プロデュース

ボブ・ウェインストック/Bob Weinstock

■収録曲

1 リラクシン・アット・カマリロ/Relaxin' at Camarillo (Charlie Parker)

2 チェルシー・ブリッジ/Chelsea Bridge (Billy Strayhorn)

3 エクリプソ/Eclypso (Tommy Flanagan)

4 ビーツ・アップ/Beat's Up (Tommy Flanagan)

5 スコール・ブラザーズ/Skål Brothers (Tommy Flanagan)

6 リトル・ロック/Little Rock (Tommy Flanagan)

7 ヴェルダンディ/Verdandi (Tommy Flanagan)

8 デラーナ/Delarna (Tommy Flanagan)

9 柳よ泣いておくれ/Willow Weep for Me (Ann Ronell)

10 デラーナ [take2] ※CD Bonus Track

11 ヴェルダンディ [take2] ※CD Bonus Track

12 柳よ泣いておくれ [take1] ※CD Bonus Track

■録音メンバー

トミー・フラナガン/Tommy Flanagan (piano)

ウィルバー・リトル/Wilbur Little (bass)

エルヴィン・ジョーンズ/Elvin Jones (drums)

クルセイダース脱退後に初めて発表したラリー・カールトンのソロ・アルバムが「夜の彷徨(さまよい)」 (原題『Larry Carlton』)です。

フュージョンというジャンルが台頭しつつあった1978年にリリースされると、多くのギター少年・ギター青年を含むギタリストたちは、ジャズとロックのフィーリングがミックスされたラリーのよく歌うギター・プレイに大きな衝撃を受けました。

ぼくは「ギター小僧」ではなかったけれど、いっぱしのロック小僧を気取っていたので、音楽雑誌でラリーの名を知るととても聴いてみたくなったんです。

初めてラリーのレコードを聴いた時は「これはカッコいい!」と思ったものです。

ラリー・カールトンは1971年から77年まで、クルセイダースに準メンバーとして参加していました。並行して、アメリカ西海岸有数のセッション・ギタリストとしても活動、多忙な日々を送っていました。

ラリーの愛器はギブソンES-335です。日本では敬意をもって「ミスター335」と呼ばれていますね。この「夜の彷徨」は、ラリーの自宅にあるレコーディング・スタジオで録音されていますが、そのスタジオの名が「ルーム335」です。

「ルーム335」は「夜の彷徨」の中のハイライト曲といってもよい、ギター・インストゥルメンタルの名曲です。

アルバムの1曲目に収録されている「ルーム335」は、なめらかで流れるようなメロディーを持つ、メロウで爽快感のある曲です。ラリーのギターは一音一音のニュアンスをとても大事にしています。中間部のエレクトリック・ピアノのソロもいい感じ。

ロック色が濃いスピーディーな8ビートの「ポイント・イット・アップ」では、とてもアグレッシヴに弾きまくっています。

「リオ・サンバ」は、ラリー風サンバといったところでしょうか。軽やかなビートで思わず体が動きます。ここではベース・ソロが聴かれます。

「希望の光」では、アップ・テンポのシャッフル・ビートに乗って、ラリーが奔放にギターを弾いています。

アルバムラストに収められている「オンリー・イエスタデイ」は、ジェフ・ベックの「哀しみの恋人達」を連想させるような、ロマンティックなスロー・バラードです。

ラリーは音楽に対して、多角的にアンテナを張り巡らせているのでしょう。ジャズとブルーズが彼のルーツだそうですが、セッションマン時代には多くのロック、あるいはポップ・アルバムに参加して、より多くのエッセンスを吸収しています。これらの音楽的要素を総合的にブレンドして、多くのジャンルの上にバランスよく成立しているのがラリーのスタイルだと思います。

軽やかさも魅力のひとつかもしれません。軽さを批判する声もあったようですが、中味の伴った軽やかな演奏は、できそうでなかなかできないものです。

また、ラリーのナチュラルなディストーションのかかった、まろやかなトーンが気持ちいいですね。

このアルバムに参加しているミュージシャンは腕利きぞろい。さすが、粒のそろったまとまりのよいバンド・サウンドに仕上げています。バッキングにソロにと、ピアノやオルガンなどのキーボード群を駆使して大活躍するグレッグ・マティソンの存在が非常に大きいですね。

そして、ジェフ・ポーカロのツボを心得たドラミングと、エイブ・ラボリエルのよくグルーヴするベースのコンビネーションの素晴らしいこと!これぞまさしく「鉄壁のリズム隊」です。

凝った録音技術がなくとも、しっかりした曲作りやプレイヤーの力量があれば、これだけ耳を引きつける音楽ができるんですね。

昨年ラリーはロベン・フォード(g)とのコラボレーションで来日しました。その時のライヴ・アルバムもなかなか好評のようです。

ラリーが参加しているスーパー・グループ「フォープレイ」でのさらなる活躍も期待したいところですね。

◆夜の彷徨(さまよい)/Larry Carlton

■演奏

ラリー・カールトン/Larry Carlton

■リリース

1978年

■プロデュース

ラリー・カールトン/Larry Carlton

■レーベル

MCA

■録音

カリフォルニア州ハリウッド、ルーム335スタジオ

■収録曲

[side A]

① ルーム 335/Room 335 (Larry Carlton)

② 彼女はミステリー/Where Did You Come From (William Smith, Eric Mercury)

③ ナイト・クロウラー/Nite Crawler (Larry Carlton)

④ ポイント・イット・アップ/Point It Up (Larry Carlton)

[side B]

⑤ リオのサンバ/Rio Samba (Larry Carlton)

⑥ 恋のあやまち/I Apologize (William Smith, Eric Mercury)

⑦ 希望の光/Don't Give It Up (Larry Carlton)

⑧ 昨日の夢/(It Was)Only Yesterday (Larry Carlton)

■録音メンバー

ラリー・カールトン/Larry Carlton (guitars, lead-vocals)

グレッグ・マティソン/Greg Mathieson (Keyboards)

エブラハム・ラボリエル/Abraham Laboriel (bass)

ジェフ・ポーカロ/Jeff Porcaro (drums)

ポリーニョ・ダ・コスタ/Paulinho da Costa (percussion)

ウィリアム・"スミティ"・スミス/William "Smitty" Smith (backing-vocals)

♪自分的名盤名曲139

■リヴォルヴァー (Revolver)

■1966年

■ビートルズ (Beatles)

☆ポール・マッカートニー(vo,b,g,keyb)

☆ジョン・レノン(vo,g)

☆ジョージ・ハリスン(vo,g,sitar)

☆リンゴ・スター(vo,drs)

----------------------

★ジョージ・マーティン(keyb)

★アラン・シヴィル(french horn)

★イアン・ハマー、エディー・ソーントン、レス・コンドン(tp)

★ピーター・コー、アラン・ブランスコム(ts)

いっさいのライヴ活動を断ったビートルズが約10週間の日時を費やして完成させたのが、彼らの7枚目のアルバム「リヴォルヴァー」です。

『レコード・コレクター』誌の企画、「60年代のロック・アルバムベスト100」では8位にランクされています(ちなみにビートルズの最高位はサージェント・ペパーズの7位)。

「リヴォルヴァー」というタイトルは、ビートルズが来日した時に、警備を務めていた警官の腰に吊るされたピストルを見たポールの思いつきなんだそうですね。

初めて充分な制作期間をかけて作られたのが、前作「ラバー・ソウル」でしたが、「リヴォルヴァー」の制作には「ラバー・ソウル」の倍以上の時間がかけられています。

当然、思いつく限りのいろいろな音楽的な実験を試みていて、テープ操作やサウンド・エフェクトの多用といったサウンドの電気的処理、弦楽八重奏やブラスの導入、インド音楽への傾倒などなど、種々の音響効果を取り入れ、従来のロック・ミュージックに対する概念を変えるほどの革命的サウンドを作り出すことに成功しました。

このアルバムは、ライヴ・バンドからレコーディグ・バンドへ、あるいはアイドル・バンドからアーティストへと、ビートルズの音楽が変貌してゆく過渡期の作品だと言われています。

アルバム制作に対する自覚が芽ばえた彼らは、よりいっそうスタジオ・ワークに時間をかけ、多様なアイデアをほとんど実験してみた結果、ビートルズはロックの持つ可能性をさらに広げた、と言っていいと思います。

全14曲すべてが3分以内で作られていますが、物足りないどころか、短くとも内容の濃い凝縮ぶりがこのアルバムを飽きさせないものにしています。

全曲がオリジナルで、曲順の配列にも注意を払うことでアルバムに統一感を持たせています。そしてそれによって、単なる曲の寄せ集めに終わらせず、ひとつのカラーを持ったアルバムに仕上がっています。

ポールの作曲能力にいっそう磨きがかかったアルバムでもあります。弦楽八重奏を導入した「エリナー・リグビー」、美しいバラードの「ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア」「フォー・ノー・ワン」、マーチ風の「イエロー・サブマリン」、オールド・ファッションな「グッド・デイ・サンシャイン」、ブラス・ロックの「ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」など、相変わらずとてもバラエティに富んだ作風です。

ジョンの作品にはサイケの香りが漂っています。「トゥモロウ・ネヴァー・ノウズ」などは一聴して驚きましたね。曲を聴くだけでトリップできそうです。「シー・セッド、シー・セッド」などもドラッグ・ソングとして知られています。

ヒット曲を連発するバンドはえてして売れ線の曲を作ったりしますが、ビートルズは旺盛な実験精神を発揮し、やりたいようにやりながらも高い評価を得続けたのは、やはり驚異的なことだと思います。

ビ-トルズが、アーティストとしての才能と凄みを決定的なものにしたのが、この「リヴォルヴァー」だと言えるかもしれません。

人気blogランキングへ←クリックよろしくお願いします

まだロックを聴き始めた頃は、どれが聴きやすいとかどれが難解だとか考える余地はなくて、みんなそれぞれが乏しいお小遣いの中から買ったレコードを貸したり借りたりして、どんどんカセット・テープに録音していきました。

当時の音楽雑誌「ミュージック・ライフ」もよく参考にしていました。音を聴いたことがなくても、しょっちゅう記事になっているバンドのレコードは気になったものです。

Y君という友人は、ぼくにいろんな洋楽を教えてくれました。彼はとてもたくさんのロックのレコードを持っていて、それらをよくぼくに貸してくれました。レッド・ツェッペリン、サンタナ、エマーソン・レイク&パーマー、フーなどなど・・・。

ピンク・フロイドの「おせっかい」もY君に教わったレコードです。難解とされるプログレッシヴ・ロックの中でも聴きやすいものだと考えて、貸してくれたのでしょう。

もちろん、ピンク・フロイドも「ミュージック・ライフ」誌の記事の常連だったので、名前には馴染みがありました。

「おせっかい」は、ぼくが初めて聴いたピンク・フロイドのアルバムです。

1曲目の「吹けよ風、呼べよ嵐」は、当時の人気レスラー、アブドーラ・ザ・ブッチャーの入場のテーマ曲だったので、耳馴染みがありました。ディレイが効いているウォーターズのベース、ブルージーなギルモアのスライド・ギター、稲光のように入ってくるライトのキーボード、パワフルで重いメイスンのドラムが聴けます。これはもうハード・ロックですよね。日本ではシングル・カットされ、オリコンチャートで最高72位を記録しています。

しかし2曲目以降は穏やかな曲が多く、ふんわりゆるやかな雰囲気に包まれています。

6曲目が、ピンク・フロイドのナンバーの中でも評判の高い、23分以上もある幻想的な大曲「エコーズ」です。

イントロで聴かれるピアノの高音は、静寂の中に響く「美」とでもいったらいいのでしょうか、とても神秘的な雰囲気がします。続いてギルモアのギター・ソロが聴かれ、テーマが歌われます。その後は単一コードに則ったギルモアの唸りをあげるようなギター・ソロの後、フリー・フォームな音の世界が現れ、最後に再びテーマに戻ります。構成は単純ですが、四人のアンサンブルでこれだけのスケール感を出せるのは、ある意味驚異的でさえあります。

「エコーズ」を聴いていると、まるで水底から光の射す水面を見上げているような心象風景、あるいはまるで異次元へ連れて行かれたかのようなトリップ感を味わうことができるのです。

ピンク・フロイドのサウンドには、音に対する繊細さと緻密な構成力があります。一音一音に対する細やかに計算された演出があればこそ、「エコーズ」のような23分もある単調な曲を聴かせることができるのでしょう。そして、計算されていながらも冷たさは感じられず、どこか温もりのある世界が広がっています。

「おせっかい」は、下地であるブルースとサイケデリックなサウンドを昇華させた、初期のピンク・フロイドの名作だと言えるでしょう。

◆おせっかい/Meddle

■収録曲

1.吹けよ風、呼べよ嵐/One Of These Days (Gilmour, Waters, Wright, Mason)

2.ピロウ・オブ・ウインズ/A Pillow Of Winds (Gilmour, Waters)

3.フィアレス/Fearless (Gilmour, Waters)

挿入曲:ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン/Incluging : You'll Never Walk Alone (Rogers & Hammerstein Ⅱ)

4.サン・トロペ/SAN Tropez (Waters)

5.シーマスのブルース/Seamus (Gilmour, Waters, Wright, Mason)

6.エコーズ/Echoes (Wright, Gilmour, Waters, Mason)

■リリース

1971年10月31日(アメリカ)

1971年11月13日(イギリス)

■プロデュース

ピンク・フロイド/Pink Floyd

■録音メンバー

☆ピンク・フロイド/Pink Floyd

デイヴ・ギルモア/David Gilmour (guitar, bass(in unison with Waters)①, harmonica⑤, lead-vocal②③⑤⑥, harmony-vocals③)

ロジャー・ウォーターズ/Roger Waters (bass, acoustic-guitar, lead-vocal④)

リック・ライト/Richard Wright (piano, organ, synthesiser① lead-vocal⑥)

ニック・メイスン/Nick Mason (drums, percussion, vocal-phrase①)

■チャート最高位

アメリカ70位(ビルボード)、イギリス3位、日本9位(オリコン)

Pink Floyd - One Of These Days (Live At Pompeii)

Pink Floyd - One Of These Days (Live At Pompeii)  Pink Floyd - Echoes part-1 (Live At Pompeii)

Pink Floyd - Echoes part-1 (Live At Pompeii)  Pink Floyd - Echoes Part-2 (Live At Pompeii)

Pink Floyd - Echoes Part-2 (Live At Pompeii)

「つづれおり」を初めて聴いた時のぼくは、まだまだロック小僧の域を出ていなかったので、その良さを感じ取ることができなかった。

どうしてもロックの派手なギター・ソロとか、強烈なピートの方がカッコよく聴こえていたし、それに比べると弾き語りを始めとするアコースティックでソフトな音楽は地味でつまらないものにしか思えなかったからだ。だからそういう音楽を深く聴いてみようという気にもならなかった。

ぼくはそのうちジャズやリズム&ブルースなどを聴くようになり、その楽しさが分かりかけてくるようになった。そんな時に、ステージで「君の友だち」を演奏することになり、必要に迫られてキャロル・キングの「つづれおり」を聴いてみた。そしてすぐにキャロルの音楽に心を惹かれるようになったというわけだ。

きっと、色んなジャンルの音楽を聴くうちに、音楽の個性には「苦さ」や「渋さ」もあるということに知らず知らず気づいたのだろう。そうなってから聴き直してみて、改めて感動を覚えたのがカーペンターズだったり、キャロル・キングだったりしたわけだ。

これは自分の耳が肥えたのか、それとも自分が苦さ渋さの分かる大人になったのか・・・。もし後者だとすると、大人になるのも悪くないものだと思う。

1960年代に、当時の夫君であるジェリー・ゴフィンとの共作で作曲家として名をあげたキャロル・キングは、70年代に入るとシンガー・ソング・ライターとして本格的に活動を始める。そして、1971年にセカンド・ソロ・アルバムとして発表したのが「つづれおり」である。

このアルバムは15週連続1位、302週(5年以上!)連続でトップ100にチャート・インするという大ヒットを記録し、現在までに2200万枚以上の売り上げを記録している。

ちあみに、「つづれおり」の大ヒットのあおりを受けてチャート1位の座を掴めず、2位どまりで涙をのんだのが、ロック史上に残る名盤と言われるレッド・ツェッペリンの「Ⅳ」である。

キャロルの音楽のルーツはジャズ、ソウル、ゴスペルなどの黒人音楽にあると言っていいだろう。そして、それらを自然に咀嚼したうえで、自分のスタイルを築き上げていると思う。

素朴だが率直で個性的な歌声、過不足のないシンプルなアレンジ、耳に残るソウルフルなメロディー、メリハリの効いたピアノが心地良い。数多くのカヴァーを生んだ粒よりの名曲群にはただ聴き入るばかりだ。シンプルなサウンドはキャロルの歌声を引き立てる。

歌詞を見てみると、自分の気持ちを等身大に捉え、本当の自分自身を見つめようとしているように思える。そういう部分がリスナーの大きな共感を呼ぶのではないだろうか。そして、アルバム全体を貫いている空気は、キャロルと、聴き手であるぼくの距離の近さを感じさせてくれるのだ。

このアルバムの中でぼくが好きなのは、どの曲も甲乙つけ難いけれど、強いてあげるなら「アイ・フィール・ジ・アース・ムーヴ」「ソー・ファー・アウェイ」「イッツ・トゥー・レイト」「君の友だち」「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロウ」「ナチュラル・ウーマン」などである。

そして、曲そのものの良さはもちろんだけれど、絶妙な曲の配列が生み出す流れも素晴らしいと思う。

キャロルは女性シンガー・ソング・ライターの草分けであるが、この作品で一躍その存在がクローズ・アップされることとなった。

太陽のようにまばゆい、煌くような輝きを放つ作品ではないかもしれないけれど、まるで暗闇を優しく照らす月のような、穏やかな雰囲気に満ちているアルバムだと思う。

◆つづれおり/Tapestry

■歌・演奏

キャロル・キング/Carole King

■リリース

1971年2月10日

■プロデュース

ルー・アドラー/Lou Adler

■収録曲

[side-A]

① 空が落ちてくる/I Feel the Earth Move (Carole King)

② 去りゆく恋人/So Far Away (Carole King)

③ イッツ・トゥー・レイト/It's Too Late (Toni Stern, Carole King)

④ 恋の家路/Home Again (Carole King)

⑤ ビューティフル/Beautiful (Carole King)

⑥ 幸福な人生/Way Over Yonder (Carole King)

[side-B]

⑦ 君の友だち/You've Got a Friend (Carole King)

⑧ 地の果てまでも/Where You Lead (Toni Stern & Carole King, Carole King)

⑨ ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー/Will You Love Me Tomorrow? (Gerry Goffin, Carole King)

⑩ スマックウォーター・ジャック/Smackwater Jack (Gerry Goffin, Carole King)

⑪ つづれおり/Tapestry (Carole King)

⑫ ナチュラル・ウーマン/(You Make Me Feel Like) a Natural Woman (Gerry Goffin, Carole King, Jerry Wexler)

■録音メンバー

キャロル・キング/Carole King (piano, keyboards, vocals, background-vocals)

ジェームス・テイラー/James Taylor (acoustic-guitar, backing-vocals)

ダニー・コーチマー/Danny "Kootch" Kortchmar (acoustic-guitar, electric-guitar, conga, vocals)

チャールズ・ラーキー/Charles "Charlie" Larkey (bass, string-bass,)

ペリー・スタインバーグ/Perry Steinberg (bass, string-bass, violin, tenor-sax)

ジョエル・オブライエン/Joel O'Brien (drums)

ラス・カンケル/Russ Kunkel (drums)

ラルフ・シュケット/Ralph Schuckett (electric-piano)

カーティス・エイミー/Curtis Amy (flute, baritone-sax, soprano-sax, tenor-sax,)

テリー・キング/Terry King (cello, tenor-sax)

デヴィッド・キャンベル/David Campbell (cello, viola)

メリー・クレイトン/ (background-vocals)

■チャート最高位

1971年週間チャート アメリカ(ビルボード)1位、イギリス4位、日本(オリコン)1位

1971年年間チャート アメリカ(ビルボード)2位、イギリス7位

1972年年間チャート アメリカ(ビルボード)2位

1973年年間チャート アメリカ(ビルボード)22位

1977年10月、カルメン・マキ&OZは解散します。その2ヶ月後にリリースされたのが、OZの実質的なラスト・アルバム(翌年ライヴ・アルバムが発表されている)となった「Ⅲ」です。

「Ⅲ」は、前の2作に比べてややポップになっています。

最初に聴いた時は、1曲目の「南海航路」のイントロで多少肩透かしを食ったような気持ちになりました。ウェスト・コースト風のギター・サウンドに意表を突かれたんです。

しかし幾度か聴いているうちに分かったのが、やはりOZのサウンドは叙情性のあるハード・ロックをベースにしているということです。この「Ⅲ」は、独特の重さ・暗さを維持しつつも、単にハード・ロックに終わることなく、音楽的な世界をさらに広げることに成功していると思うのです。

全曲の作曲に携わっているのが、春日博文。彼の音楽的な幅の広さも評価されてしかるべきでしょう。

相変わらず冴え渡っている加治木剛の歌詞の世界は、OZのサウンドに奥行きを持たせているようです。

このアルバムで目につくのが、マキ自身の過去を振り返ったかのような内容を持つ歌詞の存在です。「26の時」「昔」などがそれです。「とりあえず…(Rock'n'Roll)」なども、無我夢中でロックし続けてきた自分について歌っているのではないでしょうか。あるいは、「空へ」などは、マキ自身がリスペクトしているジャニス・ジョプリンについて歌ったものだと推測できる曲です。

このように歌詞を見てみると、この時点までのマキ自身を総括している内容になっているということが言えるかもしれません。

マキ嬢のヴォーカルも健在です。時にはパワフルに、時には柔らかく、時には影のある彼女の歌声は貫禄充分で、自在に天空を駆け抜けてゆくような清々しささえ感じます。

「26の時」「街角」「昔」などのように切々と聴かせるかと思えば、「空へ」「とりあえず…(Rock'n'Roll)」などではパワフルで豪快な歌い回しとシャウトを聴くことができ、改めてマキ嬢の実力を知ることができます。

このアルバムの中でぼくが好きなのは、「とりあえず…(Rock'n'Roll)」~「26の時」~「空へ」の流れです。

「とりあえず~」は歌詞も曲も痛快なロックン・ロールの名曲です。

『ガガガガ学校行くよりも

タタタタタタタ旅に出よう』

この一節がいかに胸に響いたことか・・・。

名バラードの「26の時」に続くメロディアスなハード・ロックが「空へ」。この曲はのちに寺田恵子嬢(元SHOW-YA)がカヴァーしています。

『遠く聞こえるおまえの唄が いつも私をささえた

いつかはきっとおまえのように 飛んでみせるよ 私も』(空へ)

組曲風ヘヴィ・ロックの「昔」は、前作からの延長線上にある曲で、14分04秒もあるこのアルバム一番の大曲です。後半の、春日博文の重く粘るギター・ソロも聴きものです。

このアルバムの最後、つまりOZの最後を飾るのが「Age」。子守唄風の小品です。

今聴き返してみても、古びるどころか未だに輝きを失っていないカルメン・マキ&OZ、もっともっと再評価されてもいいのではないか、と思うのです。

◆カルメン・マキ&OZ Ⅲ

■歌・演奏

カルメン・マキ&OZ

■リリース

1977年12月

■プロデュース

カルメン・マキ&OZ

■収録曲

[side-A]

① 南海航路 (詞:加治木剛 曲:春日博文)

② Love Songを唄う前に (詞:加治木剛 曲:春日博文)

③ とりあえず……(Rock'n Roll) (詞:加治木剛 & 春日博文 曲:春日博文)

④ 26の時 (詞:加治木剛 & Maki A. Lovelace 曲:春日博文 & 来住野潔)

[side-B]

⑤ 空へ (詞:加治木剛 曲:春日博文)

⑥ 街角 (詞:加治木剛 曲:春日博文)

⑦ 昔 (詞:加治木剛 & Maki A. Lovelace 曲:春日博文)

⑧ Age(智水ちゃんに捧ぐ) (詞・曲:春日博文)

■録音メンバー

[カルメン・マキ&OZ]

カルメン・マキ(vocal)

春日博文(guitar, percussion)

川上茂幸(bass)

川崎雅文(piano, organ, synthesizer, mellotron, accordion, celesta)

武田 治(drums)

[ゲスト]

竹田和夫(guitar)

中嶋正雄(guitar)

甘糟澄子(accordion)

川崎智水(voice)