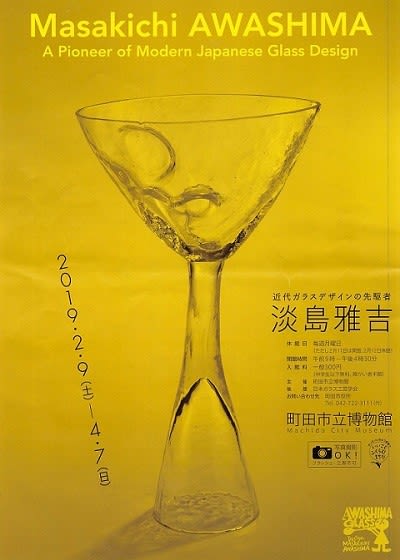

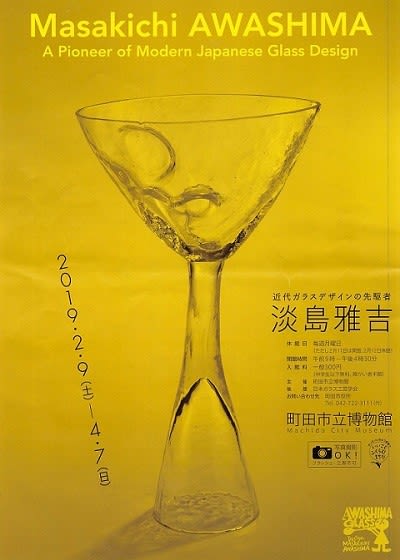

ガラス工芸研究会からメールでの案内があり、東京の町田市立博物館で、2019.2.9~4.7の期間「近代ガラスデザインの先駆者・淡島雅吉」展が行われていると知り、東京に出る予定に合わせて一泊し、3月31日午前中に出かけてきた。

町田市立博物館は小田急線町田駅からバスで約15分程度の「市立博物館前」バス停で下りて、住宅地の中を7分ほど歩いた場所にあった。

町田市立博物館(2019.3.31 撮影)

実は、この淡島雅吉という人物については、今回案内を受け取るまで全く知らなかった。当日博物館で配布していたパンフレットには淡島雅吉について次のように書かれていた。

「淡島雅吉(1913.3.17-1979.5.28)は、昭和の日本を代表するガラス作家の一人で、ガラスデザイナ-の草分け的な存在です。日本美術学校を卒業後、カガミクリスタル製作所に入社し、デザイナーとして勤務した後、保谷クリスタルガラス製造所に入社、その後1950年に独立し自身の会社を設立します。

淡島雅吉の代表作は『しづくガラス』と名づけられた、ガラス表面に緩やかな凹凸が見られる作品群です。本展覧会では、『しづくガラス』の技法で作られた大小さまざまな形状のうつわや、1950~1960年代にデザインされたとは思えないほどモダンなデザインの吹きガラスの作品等約140点を展示し、淡島雅吉のガラス制作の全体像にせまります。(生没月日は筆者が追記)」

町田市立博物館の淡島雅吉展パンフレット

この展覧会と同時に、講演会「娘から見た淡島雅吉」、体験講座「ガラスに彫ってみよう!」、担当学芸員によるギャラリートークなどいくつかの企画が行われていたが、妻と私が出掛けた3月31日はちょうどそのギャラリートークのある日で、スタートの午後2時まで待って参加した。冒頭、学芸員さんから「この中で淡島雅吉を知っているという人はどれくらいいますか?」との質問があり、約10名ほどの参加者の中から1名が手を挙げた。学芸員さんは「そうなんですね、淡島雅吉を知っている人は本当に少ないと思います。今日は淡島雅吉のことをしっかりと知って帰ってください。」と話して、展示作品の案内を始めた。

当館は展示品の撮影は自由であり、配布パンフレットにもその旨記載されているので、撮影した写真を以下にご紹介するが、その前に、もう少し淡島雅吉の経歴を見ておいた方が、展示品を理解しやすいように思う。

会場の展示パネルにも同じ文があったが、当日購入した図録から一部引用すると、

「淡島雅吉は日本美術学校の在学中から人形制作を始め、のちにイラストレーターとしても知られる中原淳一や人形作家となる五味文郎らと「PK人形クラブ」というグループで活動していました。・・・就職にあたっては、本人は大倉陶園で働きたいという希望があったようですが、知人の紹介で大倉陶園と関わりの深い、創業したばかりの各務(かがみ)クリスタル製作所に昭和11年に入社します。各務クリスタルではデザイナーとして勤務し、同期に佐藤潤四郎、先輩には降旗正男らがいました。雅吉は昭和18年にガラス工芸の分野における芸術保存資格者に指定されますが、昭和19年には各務クリスタルを退社し、翌年召集され出征します。

戦後、雅吉は各務クリスタルには戻らず、保谷クリスタル硝子製造所に入社し、再びデザイナーとして活躍します、瓶や食器などのデザインを手がけ、社内では工芸部長にまでなりますが、会社の経営悪化もあってか昭和25年に退社し、自身のデザイン会社を創設しました。」とある。

今回の展示品は、雅吉がデザインした実用品としてのガラス器と、やはり雅吉がデザインし別の職人たちが実際の作業を手掛けて製作したアートワークに別れているが、先ず実用品の方から見ていく。

1936(昭和11)年から1944(昭和19)年まで在籍した各務クリスタル製作所での製品展示は今回はなく、同時代のものとしてはアートワークが2点(後述)あるのみであった。

1946(昭和21)年から1950(昭和25)年の保谷クリスタル硝子時代のものは以下の7点が展示されていた。

1947(昭和22)年にプレス技法で作られた、高さ3.5cm、径26.8cmのこの大皿は、当時のヒット商品であったという。

プレス技法で作られた大皿(2019.3.31 撮影)

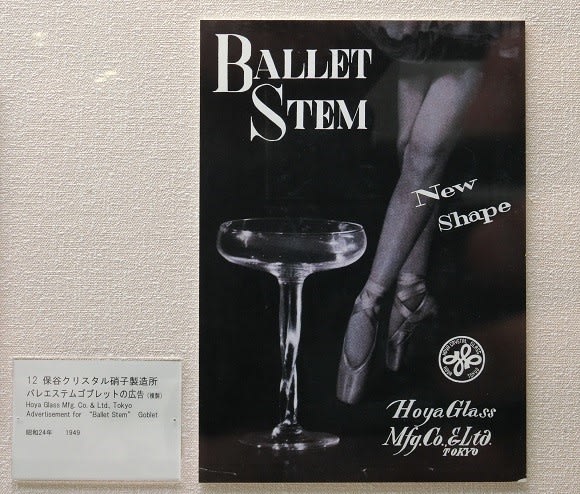

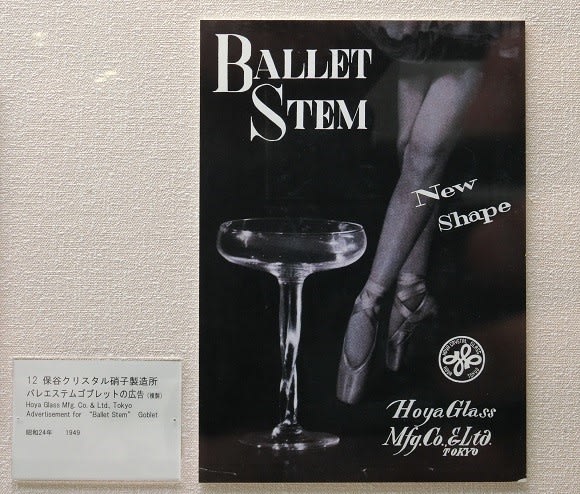

1949(昭和24)年ころに作られた次の6点の製品は、輸出競争力を意識して、ステム(脚)に工夫が施されており、5と7は泡入りステム、6と8はドーナツ形ステム、9と10は「白鳥の湖」を踊るバレエダンサーの脚から発想されたバレエステムとなっている。各製品の寸法は次の通りである。5:高7.1cm 口径5.2cm/ 6:高9.2cm 口径5.1cm/ 7:高9.4cm 口径7.0cm/ 8:高10.6cm 口径7.3cm/ 9:高12.4cm 口径6.0cm/ 10:高14.5cm 口径10.0cm。

淡島雅吉がデザインしたステム部に工夫を凝らしたグラス・5~8(2019.3.31 撮影)

バレエステム・ゴブレット・9,10(2019.3.31 撮影)

このバレエステムを紹介した当時の広告も展示されていた。

バレエステム・ゴブレットの広告(2019.3.31 撮影)

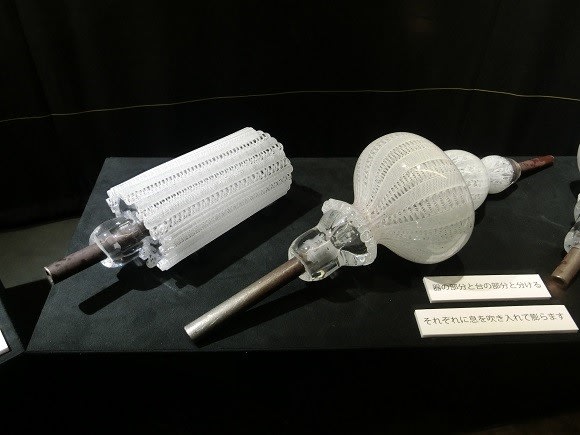

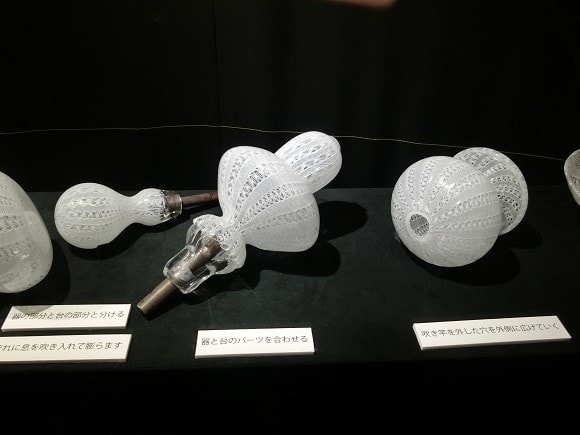

このあと、淡島雅吉は保谷クリスタルを退職し、独立して自身の会社「淡島ガラスデザイン研究所」を設立する。ここで、彼は日本料理にあうガラス器を作りたいとの思いから、代表作とされる、「しづくガラス」を考案し、生涯に150種以上の作品を世に送り出した。

この「しづくガラス」は耐火粘土や石膏で作った型(のちには金型も使われた)にガラスを吹き込んで作るもので、この製法で作られた器に水を入れると、雫がしたたるように表面が美しく輝くことからこの名前がつけられたという。

淡島ガラス株式会社発行のパンフレットの中で、淡島雅吉は次のように「しづくガラス」のことを紹介している。

「陶器に手造りの日本的な陶器と洋風の磁器があるように、このしづくガラスはガラスの陶器と云えます。ガラスの美しさはトロンとした円みにありますがその味がなかなか出せず手の切れそうな感じになりがちなのです。私はそのやわらかな味を出して日本料理に使えるガラス器を作ってみたいと思いました。

しづくガラスは手造りの特殊な型の内側にガラスを吹き込んだものでこの肌の味は吹き込みでないと得られません。この梨地の肌が水を入れると乱反射によって美しくそれぞれ異なった輝きをみせてくれます。それが「しづく」のように美しいのでこの名をつけました。」

雅吉は1956(昭和31)年に、「硝子器成形方法」という名称でこの「しづくガラス」の製法に関する特許を取得している(特許出願公告:昭31-2985、出願:昭和29年5月20日、公告:昭和31年4月20日)。

今回展示されていた作品の中から、以下にいくつかの「しづくガラス」を紹介する。

しづくガラスシャンパングラス・1955年、左:高6.6cm 口径7.5m/中:高7.5cm 口径7.9cm/

右:高8.9cm 口径8.9cm(2019.3.31 撮影)

各種のしづくガラススゴブレット・1955~1965年、高7.4cm~17.3cm 口径4.6cm~11.3cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラスぐい吞み/徳利・1967年、ぐい吞み:高5.1cm 口径5.2cm/徳利:高13.2cm 胴径7.9cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラス三角小鉢(左の2個)・1955年頃、高5.0cm 最大径17.6cm

鉢(中央)・1965年頃、高4.5cm 口径12.7cm

浅鉢(右から2番目)・1965年頃、高3.4cm 口径16.7cm

角型鉢(右)・1965年頃、高6.6cm 口径10.0x11.0cm

(2019.3.31 撮影)

国内では、この「しづくガラス」シリーズは大変な人気で、ホテルやレストランなどでまとまって購入されることが多く、プリンスホテルでも採用されたという。また、海外にも早い時期から紹介され、各国で高い評価を受けた。1959(昭和34)年にアメリカのコーニングガラス美術館で開催された「Glass 1959展」では「しづくガラス」のタンブラーとシャンパングラスが入賞し、その後同館に収蔵された。海外では、コーニングガラス美術館のほか、アメリカのフィラデルフィア美術館やイギリスのヴィクトリア&アルバート(V&A)美術館などにも作品が収蔵されているという(図録より)。

入り口に近い小展示会場にはここまで紹介した実用的なガラス器を中心に展示されていたが、続く大展示会場には雅吉のアートワークの数々が展示されていた。

しづくガラスなどが展示されていた小展示会場(2019.3.31 撮影)

アートワークが展示されていた大展示会場(2019.3.31 撮影)

大展示会場風景(2019.3.31 撮影)

淡島雅吉は、学生時代から創作人形を手掛けていたことからも判るように、美術作品への思いが強かったようである。各務クリスタル勤務時代(1936~1944年)では、次に示す2作品が残されており、文部省美術展覧会(文展)や日本美術展覧会(日展)などの展覧会にも積極的に作品を出品している。

各務クリスタル勤務時代・1939年の作品「花器」(2019.3.31 撮影)

各務クリスタル勤務時代・1943年の作品「亀」(2019.3.31 撮影)

保谷ガラス時代(1946~1950年)にも同じように日展に、当時としては目新しい、希土類のネオジムを含むピンク色のガラスを用いた作品(ネオジューム硝子花瓶)などを発表して入選しているが、日展への入選は1951年が最後で、その後は個展にシフトしていく(図録より)。

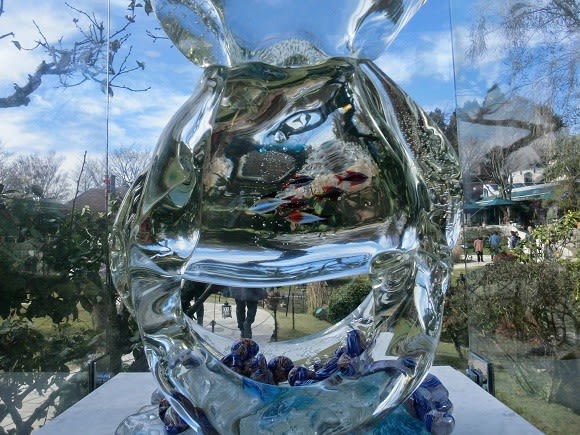

これらの展覧会への出品作品は、今回の展示では見ることができず、紹介することはできないが、雅吉の代表的なアートワークを以下にいくつか紹介する。

プレーン花器・1955(昭和30)年 高31.4cm 底径10.5cm/高35.5cm 最大径10.5cm(2019.3.31 撮影)

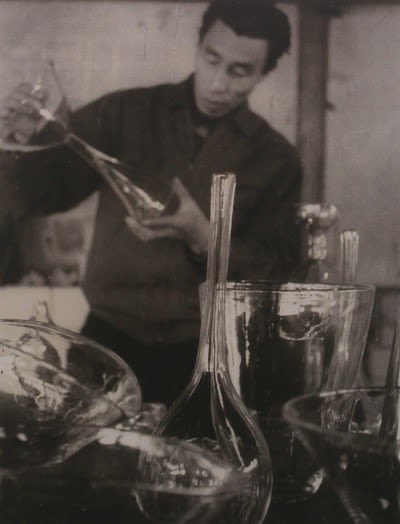

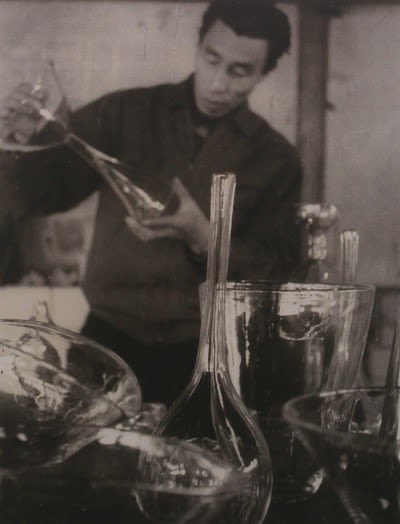

「プレーン」の作品を手に取る淡島雅吉・1955年代初頭の撮影(2019.3.31 撮影)

プレーン花器・1957(昭和32)年 高7.9cm 最大径13.8x22.8cm(2019.3.31 撮影)

ボトル・1958(昭和33)年 右:総高24.6cm 胴径13.7cm、左:総高18.0cm 胴径14.8cmx16.1cm(2019.3.31 撮影)

置物・1964(昭和39)年頃 さかな(右):総高9.7cm 3.4x18.0cm/とり(左):総高10.0cm 1.7x18.5cm(2019.3.31 撮影)

香水瓶・1966(昭和41)年以前 右:高7.9cm 径4.6cm、左:高10.4cm 径5.6cm(2019.3.31 撮影)

ブロット花器・1966(昭和41)年 右:高38.9cm 最大径11.3cm、左:高46.6cm 最大径11.3cm((2019.3.31 撮影)

ビトモール花器・1966(昭和41)年 高35.9cm 口径12.5x19.7cm(2019.3.31 撮影)

ビトレーナ人物部分・1966(昭和41)年 高33.3~35.0cm(2019.3.31 撮影)

しづくガラス花器・左:1969(昭和44)年 高20.5cm 径11.7x24.6cm、右:同年 高21.3cm 径11.9x25.7cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラス茶碗(左)・1975(昭和50)年 高7.4cm 口径13.3cm

茶入れ(上3点と下/左)4点・製作年代不明 総高8.4~9.8cm 径3.7~5.2cm

香合(下/右)・製作年代不明 総高4.7cm 胴径6.4cm

(2019.3.31 撮影)

ここまでデザイナー、アート作家としての活動を見たが、淡島雅吉の経歴を見ていると、1972(昭和47)年、59歳の時に、「日本ガラス工芸協会(JGAA)設立、副会長となる」という記載があり、別な面が覗える。

今回の町田市立博物館での淡島雅吉展の案内は、私が所属している日本ガラス工芸学会からのもので、日本ガラス工芸協会のことは存在も知らなかったのであるが、HPを見ると、

「日本ガラス工芸協会とは:

1972年(昭和47年)、ガラスを共通の素材として創作活動をしている作家・クラフトマン・デザイナー達が呼びかけに応じ、「ガラス」と言う共通する一点で集まったユニークな団体です。

ガラスによる創作活動を通して、ガラスと人との結びつきを深め生活環境の向上と文化の発展に寄与することを目的としています。

1978年、第1回「日本のガラス展」を機に3年毎の協会展、毎年の企画展等を軸に会報の発行や会内外への広報活動を行い、2019年1月現在 会員総数95名で構成されています。また 賛助会員としてガラス関連の企業や個人の賛同と協力を得ています。 」

「日本ガラス工芸協会のあゆみ:

1972年

● 創立発起人会発足(7月)、名称「日本ガラス工芸協会」を決定、会則など諸事案の整備(~12月)

● 設立準備委員会(1月)、役員決定(3月)

● 日本ガラス工芸協会発足(4月)

● 会長:岩田久利 副会長:淡島雅吉 各務満 各委員会委員長:青野武市 小林貢 竹内傳治 船越三郎 益田芳徳 山本曠 監事:伊藤幸雄 藤田喬平 /正会員56名

という記載があり、協会設立当時の様子と、この協会が主にガラス工芸作家の集まりであることが判る。

一方、「日本ガラス工芸学会」の方はHPを見ると、

「日本ガラス工芸学会は、ガラスの研究者、愛好者、制作者をはじめ、ひろくガラス全般に関わる人々からなる団体です。ガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究と、その研究会、講習会、見学会を開催しています。日本ガラス工芸学会へは、趣旨にご賛同いただける方はどなたでも入会いただけます。」

とあり、 そのあゆみに関しては、1975年発足というから日本ガラス工芸協会設立の3年後のスタートということになる。

「・日本ガラス工芸学会創立趣意書

●趣意: ガラス工芸研究者相互の連繋、同好者間の情報交換、海外関係団体との提携等によってガラス研究の向上、ガラス文化の振興を図る

●目的: 日本、東洋、西洋、古代、近代、現代を問わず広くガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究を行い、研究論文の発表、資料紹介を定期的に本会が発行する会誌に発表、或いは研究会、講習会、見学会の開催等を通じてガラス研究者並びに同好者の交流を促進すると共に、海外関係団体との提携により、ガラス研究の向上、ガラス文化の振興を図ることを目的とする。

●会員: ガラス研究者及びガラス同好者であって、本会の趣旨を理解し、会の目的に賛同する者で構成する。

・沿革

1975/ガラス工芸研究会 発足

1992/日本ガラス工芸学会に改称 」

とあり、こちらはより広く、ガラス工芸に関係する、あるいは関心を持つ人の集まりという意味合いが強いようである。

1975年スタート時の名称は「ガラス工芸研究会」であり、設立時のメンバーは、1975年発行の「ガラス工芸研究会誌1」によると、

●委員長 佐藤潤四郎

●委員(五十音順)

石黒考次郎、岡田 譲、小田幸子、加藤考次、棚橋淳二、深井晋司、前田泰次、三上次男、吉田光邦、山崎一雄、由水常雄、横山 滋

といった名前を見ることができる。

淡島雅吉氏と各務クリスタルに同期入社した佐藤潤四郎氏が委員長に就任している点に注目したい。

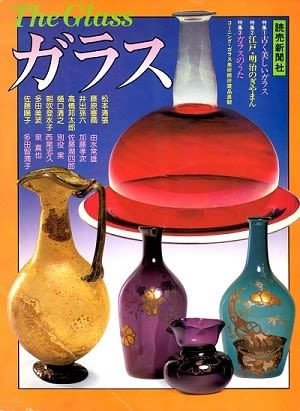

佐藤潤四郎氏はその著書「ガラスの旅」(1976年 芸艸堂発行)のあとがきで次のように述べている。

「・・・日本には、フランスのナンシー地方とか、イギリスのストウブリッジの様な場所もないし、第一ガラス工芸に関しての(歴史部門を含む)学界もない。

漸く昭和五十年九月に、ガラス工芸研究会というガラスの技術史、文化史、科学的な内容にわたる任意の研究団体が生まれたばかりで、これが現状である。・・・」

ガラス工芸協会やガラス工芸研究会の設立経緯と設立趣意書などを見ていると、1970年代の日本のガラス工芸の世界を垣間見ることができるように思える。

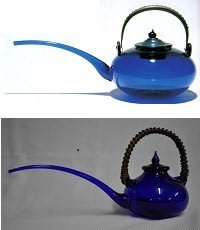

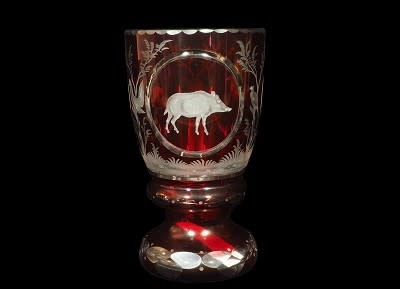

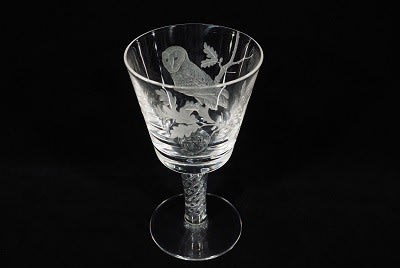

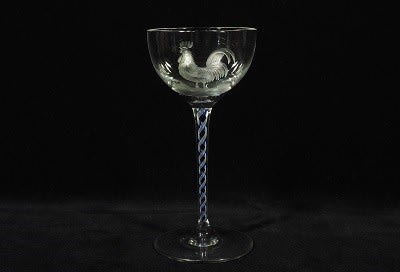

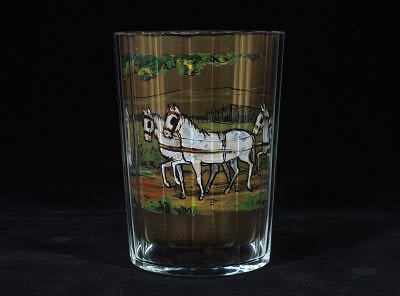

さて、最後に私の手元にあるグラスをご紹介して本稿を終りたいと思う。このガラス器は淡島雅吉が保谷クリスタル時代に手掛けたものに少し似ている気がするが如何だろうか。

自宅にあるボールステムグラス

町田市立博物館は小田急線町田駅からバスで約15分程度の「市立博物館前」バス停で下りて、住宅地の中を7分ほど歩いた場所にあった。

町田市立博物館(2019.3.31 撮影)

実は、この淡島雅吉という人物については、今回案内を受け取るまで全く知らなかった。当日博物館で配布していたパンフレットには淡島雅吉について次のように書かれていた。

「淡島雅吉(1913.3.17-1979.5.28)は、昭和の日本を代表するガラス作家の一人で、ガラスデザイナ-の草分け的な存在です。日本美術学校を卒業後、カガミクリスタル製作所に入社し、デザイナーとして勤務した後、保谷クリスタルガラス製造所に入社、その後1950年に独立し自身の会社を設立します。

淡島雅吉の代表作は『しづくガラス』と名づけられた、ガラス表面に緩やかな凹凸が見られる作品群です。本展覧会では、『しづくガラス』の技法で作られた大小さまざまな形状のうつわや、1950~1960年代にデザインされたとは思えないほどモダンなデザインの吹きガラスの作品等約140点を展示し、淡島雅吉のガラス制作の全体像にせまります。(生没月日は筆者が追記)」

町田市立博物館の淡島雅吉展パンフレット

この展覧会と同時に、講演会「娘から見た淡島雅吉」、体験講座「ガラスに彫ってみよう!」、担当学芸員によるギャラリートークなどいくつかの企画が行われていたが、妻と私が出掛けた3月31日はちょうどそのギャラリートークのある日で、スタートの午後2時まで待って参加した。冒頭、学芸員さんから「この中で淡島雅吉を知っているという人はどれくらいいますか?」との質問があり、約10名ほどの参加者の中から1名が手を挙げた。学芸員さんは「そうなんですね、淡島雅吉を知っている人は本当に少ないと思います。今日は淡島雅吉のことをしっかりと知って帰ってください。」と話して、展示作品の案内を始めた。

当館は展示品の撮影は自由であり、配布パンフレットにもその旨記載されているので、撮影した写真を以下にご紹介するが、その前に、もう少し淡島雅吉の経歴を見ておいた方が、展示品を理解しやすいように思う。

会場の展示パネルにも同じ文があったが、当日購入した図録から一部引用すると、

「淡島雅吉は日本美術学校の在学中から人形制作を始め、のちにイラストレーターとしても知られる中原淳一や人形作家となる五味文郎らと「PK人形クラブ」というグループで活動していました。・・・就職にあたっては、本人は大倉陶園で働きたいという希望があったようですが、知人の紹介で大倉陶園と関わりの深い、創業したばかりの各務(かがみ)クリスタル製作所に昭和11年に入社します。各務クリスタルではデザイナーとして勤務し、同期に佐藤潤四郎、先輩には降旗正男らがいました。雅吉は昭和18年にガラス工芸の分野における芸術保存資格者に指定されますが、昭和19年には各務クリスタルを退社し、翌年召集され出征します。

戦後、雅吉は各務クリスタルには戻らず、保谷クリスタル硝子製造所に入社し、再びデザイナーとして活躍します、瓶や食器などのデザインを手がけ、社内では工芸部長にまでなりますが、会社の経営悪化もあってか昭和25年に退社し、自身のデザイン会社を創設しました。」とある。

今回の展示品は、雅吉がデザインした実用品としてのガラス器と、やはり雅吉がデザインし別の職人たちが実際の作業を手掛けて製作したアートワークに別れているが、先ず実用品の方から見ていく。

1936(昭和11)年から1944(昭和19)年まで在籍した各務クリスタル製作所での製品展示は今回はなく、同時代のものとしてはアートワークが2点(後述)あるのみであった。

1946(昭和21)年から1950(昭和25)年の保谷クリスタル硝子時代のものは以下の7点が展示されていた。

1947(昭和22)年にプレス技法で作られた、高さ3.5cm、径26.8cmのこの大皿は、当時のヒット商品であったという。

プレス技法で作られた大皿(2019.3.31 撮影)

1949(昭和24)年ころに作られた次の6点の製品は、輸出競争力を意識して、ステム(脚)に工夫が施されており、5と7は泡入りステム、6と8はドーナツ形ステム、9と10は「白鳥の湖」を踊るバレエダンサーの脚から発想されたバレエステムとなっている。各製品の寸法は次の通りである。5:高7.1cm 口径5.2cm/ 6:高9.2cm 口径5.1cm/ 7:高9.4cm 口径7.0cm/ 8:高10.6cm 口径7.3cm/ 9:高12.4cm 口径6.0cm/ 10:高14.5cm 口径10.0cm。

淡島雅吉がデザインしたステム部に工夫を凝らしたグラス・5~8(2019.3.31 撮影)

バレエステム・ゴブレット・9,10(2019.3.31 撮影)

このバレエステムを紹介した当時の広告も展示されていた。

バレエステム・ゴブレットの広告(2019.3.31 撮影)

このあと、淡島雅吉は保谷クリスタルを退職し、独立して自身の会社「淡島ガラスデザイン研究所」を設立する。ここで、彼は日本料理にあうガラス器を作りたいとの思いから、代表作とされる、「しづくガラス」を考案し、生涯に150種以上の作品を世に送り出した。

この「しづくガラス」は耐火粘土や石膏で作った型(のちには金型も使われた)にガラスを吹き込んで作るもので、この製法で作られた器に水を入れると、雫がしたたるように表面が美しく輝くことからこの名前がつけられたという。

淡島ガラス株式会社発行のパンフレットの中で、淡島雅吉は次のように「しづくガラス」のことを紹介している。

「陶器に手造りの日本的な陶器と洋風の磁器があるように、このしづくガラスはガラスの陶器と云えます。ガラスの美しさはトロンとした円みにありますがその味がなかなか出せず手の切れそうな感じになりがちなのです。私はそのやわらかな味を出して日本料理に使えるガラス器を作ってみたいと思いました。

しづくガラスは手造りの特殊な型の内側にガラスを吹き込んだものでこの肌の味は吹き込みでないと得られません。この梨地の肌が水を入れると乱反射によって美しくそれぞれ異なった輝きをみせてくれます。それが「しづく」のように美しいのでこの名をつけました。」

雅吉は1956(昭和31)年に、「硝子器成形方法」という名称でこの「しづくガラス」の製法に関する特許を取得している(特許出願公告:昭31-2985、出願:昭和29年5月20日、公告:昭和31年4月20日)。

今回展示されていた作品の中から、以下にいくつかの「しづくガラス」を紹介する。

しづくガラスシャンパングラス・1955年、左:高6.6cm 口径7.5m/中:高7.5cm 口径7.9cm/

右:高8.9cm 口径8.9cm(2019.3.31 撮影)

各種のしづくガラススゴブレット・1955~1965年、高7.4cm~17.3cm 口径4.6cm~11.3cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラスぐい吞み/徳利・1967年、ぐい吞み:高5.1cm 口径5.2cm/徳利:高13.2cm 胴径7.9cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラス三角小鉢(左の2個)・1955年頃、高5.0cm 最大径17.6cm

鉢(中央)・1965年頃、高4.5cm 口径12.7cm

浅鉢(右から2番目)・1965年頃、高3.4cm 口径16.7cm

角型鉢(右)・1965年頃、高6.6cm 口径10.0x11.0cm

(2019.3.31 撮影)

国内では、この「しづくガラス」シリーズは大変な人気で、ホテルやレストランなどでまとまって購入されることが多く、プリンスホテルでも採用されたという。また、海外にも早い時期から紹介され、各国で高い評価を受けた。1959(昭和34)年にアメリカのコーニングガラス美術館で開催された「Glass 1959展」では「しづくガラス」のタンブラーとシャンパングラスが入賞し、その後同館に収蔵された。海外では、コーニングガラス美術館のほか、アメリカのフィラデルフィア美術館やイギリスのヴィクトリア&アルバート(V&A)美術館などにも作品が収蔵されているという(図録より)。

入り口に近い小展示会場にはここまで紹介した実用的なガラス器を中心に展示されていたが、続く大展示会場には雅吉のアートワークの数々が展示されていた。

しづくガラスなどが展示されていた小展示会場(2019.3.31 撮影)

アートワークが展示されていた大展示会場(2019.3.31 撮影)

大展示会場風景(2019.3.31 撮影)

淡島雅吉は、学生時代から創作人形を手掛けていたことからも判るように、美術作品への思いが強かったようである。各務クリスタル勤務時代(1936~1944年)では、次に示す2作品が残されており、文部省美術展覧会(文展)や日本美術展覧会(日展)などの展覧会にも積極的に作品を出品している。

各務クリスタル勤務時代・1939年の作品「花器」(2019.3.31 撮影)

各務クリスタル勤務時代・1943年の作品「亀」(2019.3.31 撮影)

保谷ガラス時代(1946~1950年)にも同じように日展に、当時としては目新しい、希土類のネオジムを含むピンク色のガラスを用いた作品(ネオジューム硝子花瓶)などを発表して入選しているが、日展への入選は1951年が最後で、その後は個展にシフトしていく(図録より)。

これらの展覧会への出品作品は、今回の展示では見ることができず、紹介することはできないが、雅吉の代表的なアートワークを以下にいくつか紹介する。

プレーン花器・1955(昭和30)年 高31.4cm 底径10.5cm/高35.5cm 最大径10.5cm(2019.3.31 撮影)

「プレーン」の作品を手に取る淡島雅吉・1955年代初頭の撮影(2019.3.31 撮影)

プレーン花器・1957(昭和32)年 高7.9cm 最大径13.8x22.8cm(2019.3.31 撮影)

ボトル・1958(昭和33)年 右:総高24.6cm 胴径13.7cm、左:総高18.0cm 胴径14.8cmx16.1cm(2019.3.31 撮影)

置物・1964(昭和39)年頃 さかな(右):総高9.7cm 3.4x18.0cm/とり(左):総高10.0cm 1.7x18.5cm(2019.3.31 撮影)

香水瓶・1966(昭和41)年以前 右:高7.9cm 径4.6cm、左:高10.4cm 径5.6cm(2019.3.31 撮影)

ブロット花器・1966(昭和41)年 右:高38.9cm 最大径11.3cm、左:高46.6cm 最大径11.3cm((2019.3.31 撮影)

ビトモール花器・1966(昭和41)年 高35.9cm 口径12.5x19.7cm(2019.3.31 撮影)

ビトレーナ人物部分・1966(昭和41)年 高33.3~35.0cm(2019.3.31 撮影)

しづくガラス花器・左:1969(昭和44)年 高20.5cm 径11.7x24.6cm、右:同年 高21.3cm 径11.9x25.7cm

(2019.3.31 撮影)

しづくガラス茶碗(左)・1975(昭和50)年 高7.4cm 口径13.3cm

茶入れ(上3点と下/左)4点・製作年代不明 総高8.4~9.8cm 径3.7~5.2cm

香合(下/右)・製作年代不明 総高4.7cm 胴径6.4cm

(2019.3.31 撮影)

ここまでデザイナー、アート作家としての活動を見たが、淡島雅吉の経歴を見ていると、1972(昭和47)年、59歳の時に、「日本ガラス工芸協会(JGAA)設立、副会長となる」という記載があり、別な面が覗える。

今回の町田市立博物館での淡島雅吉展の案内は、私が所属している日本ガラス工芸学会からのもので、日本ガラス工芸協会のことは存在も知らなかったのであるが、HPを見ると、

「日本ガラス工芸協会とは:

1972年(昭和47年)、ガラスを共通の素材として創作活動をしている作家・クラフトマン・デザイナー達が呼びかけに応じ、「ガラス」と言う共通する一点で集まったユニークな団体です。

ガラスによる創作活動を通して、ガラスと人との結びつきを深め生活環境の向上と文化の発展に寄与することを目的としています。

1978年、第1回「日本のガラス展」を機に3年毎の協会展、毎年の企画展等を軸に会報の発行や会内外への広報活動を行い、2019年1月現在 会員総数95名で構成されています。また 賛助会員としてガラス関連の企業や個人の賛同と協力を得ています。 」

「日本ガラス工芸協会のあゆみ:

1972年

● 創立発起人会発足(7月)、名称「日本ガラス工芸協会」を決定、会則など諸事案の整備(~12月)

● 設立準備委員会(1月)、役員決定(3月)

● 日本ガラス工芸協会発足(4月)

● 会長:岩田久利 副会長:淡島雅吉 各務満 各委員会委員長:青野武市 小林貢 竹内傳治 船越三郎 益田芳徳 山本曠 監事:伊藤幸雄 藤田喬平 /正会員56名

という記載があり、協会設立当時の様子と、この協会が主にガラス工芸作家の集まりであることが判る。

一方、「日本ガラス工芸学会」の方はHPを見ると、

「日本ガラス工芸学会は、ガラスの研究者、愛好者、制作者をはじめ、ひろくガラス全般に関わる人々からなる団体です。ガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究と、その研究会、講習会、見学会を開催しています。日本ガラス工芸学会へは、趣旨にご賛同いただける方はどなたでも入会いただけます。」

とあり、 そのあゆみに関しては、1975年発足というから日本ガラス工芸協会設立の3年後のスタートということになる。

「・日本ガラス工芸学会創立趣意書

●趣意: ガラス工芸研究者相互の連繋、同好者間の情報交換、海外関係団体との提携等によってガラス研究の向上、ガラス文化の振興を図る

●目的: 日本、東洋、西洋、古代、近代、現代を問わず広くガラスに関する歴史的、芸術的、技術的研究を行い、研究論文の発表、資料紹介を定期的に本会が発行する会誌に発表、或いは研究会、講習会、見学会の開催等を通じてガラス研究者並びに同好者の交流を促進すると共に、海外関係団体との提携により、ガラス研究の向上、ガラス文化の振興を図ることを目的とする。

●会員: ガラス研究者及びガラス同好者であって、本会の趣旨を理解し、会の目的に賛同する者で構成する。

・沿革

1975/ガラス工芸研究会 発足

1992/日本ガラス工芸学会に改称 」

とあり、こちらはより広く、ガラス工芸に関係する、あるいは関心を持つ人の集まりという意味合いが強いようである。

1975年スタート時の名称は「ガラス工芸研究会」であり、設立時のメンバーは、1975年発行の「ガラス工芸研究会誌1」によると、

●委員長 佐藤潤四郎

●委員(五十音順)

石黒考次郎、岡田 譲、小田幸子、加藤考次、棚橋淳二、深井晋司、前田泰次、三上次男、吉田光邦、山崎一雄、由水常雄、横山 滋

といった名前を見ることができる。

淡島雅吉氏と各務クリスタルに同期入社した佐藤潤四郎氏が委員長に就任している点に注目したい。

佐藤潤四郎氏はその著書「ガラスの旅」(1976年 芸艸堂発行)のあとがきで次のように述べている。

「・・・日本には、フランスのナンシー地方とか、イギリスのストウブリッジの様な場所もないし、第一ガラス工芸に関しての(歴史部門を含む)学界もない。

漸く昭和五十年九月に、ガラス工芸研究会というガラスの技術史、文化史、科学的な内容にわたる任意の研究団体が生まれたばかりで、これが現状である。・・・」

ガラス工芸協会やガラス工芸研究会の設立経緯と設立趣意書などを見ていると、1970年代の日本のガラス工芸の世界を垣間見ることができるように思える。

さて、最後に私の手元にあるグラスをご紹介して本稿を終りたいと思う。このガラス器は淡島雅吉が保谷クリスタル時代に手掛けたものに少し似ている気がするが如何だろうか。

自宅にあるボールステムグラス