近い将来その発生が予測されている、南海トラフ巨大地震であるが、当地軽井沢のある長野県内にも震度6弱以上の強い揺れをもたらすとされている。

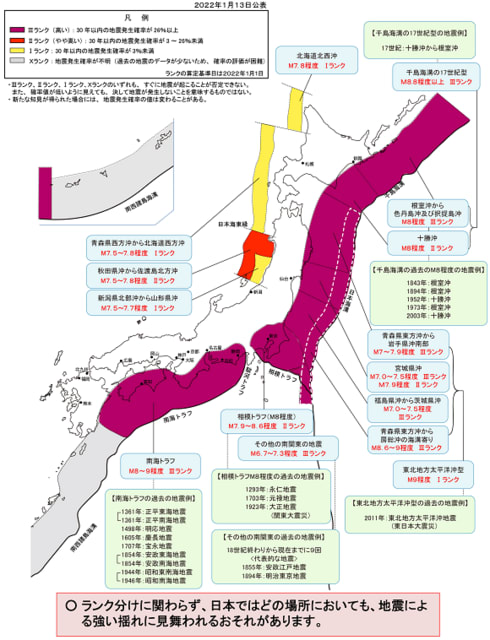

マグニチュード8~9クラスとされるこの巨大地震の発生確率は今後30年以内に70%~80%であるが、日本列島全体を見渡すと、千島海溝の根室沖でもマグニチュード8クラスの巨大地震の発生確率が今後30年以内に70%程度、首都直下地震につながるフィリピン海プレートの沈み込みによる相模トラフ沿いのマグニチュード7クラスの地震もまた今後30年以内に70%の確率で発生すると予測されているという、奇妙な数字の一致を示している。

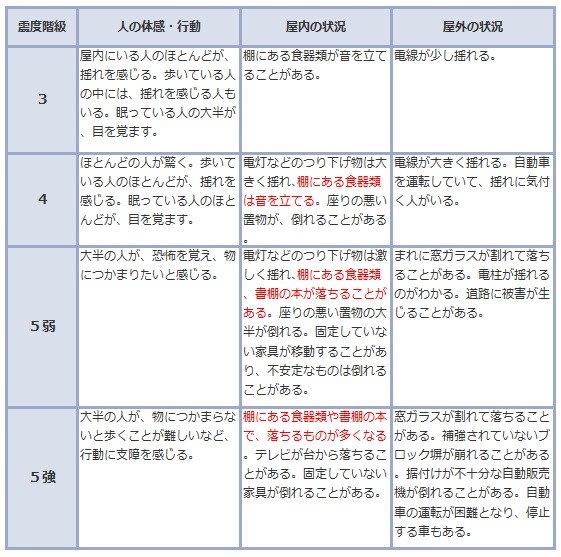

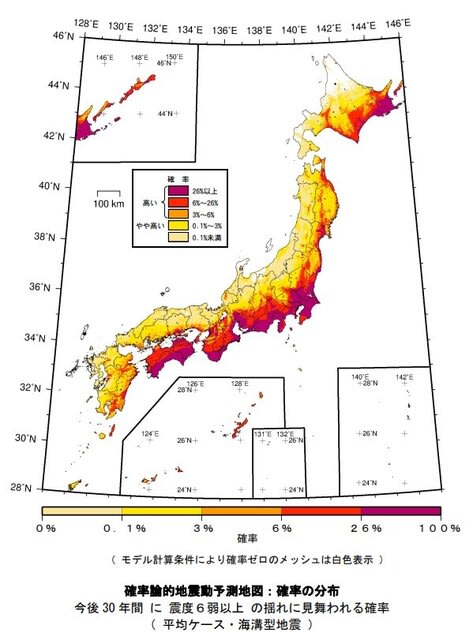

次の地図は、政府の地震本部が2022年1月に公表している地震発生確率を示すものであるが、赤紫色の部分は今後30年以内に巨大地震が発生する確率が26%以上の領域を示す。北の千島海溝から南海トラフまで日本列島の縁に沿って広範な地域で巨大地震発生の確率が高まっている。

政府・地震本部が公表している「主な海溝型地震の評価結果」地図

前回、南海トラフ巨大地震が発生したのは、1944年12月(昭和東南海地震)と1946年12月(昭和南海地震)である。

このうち、昭和東南海地震は、紀伊半島東部の熊野灘沖を震源としたM7.9 のプレート境界型巨大地震である。最大震度は6を記録している。

また、昭和南海地震は、潮岬南方沖78キロメートル、深さ24キロメートルを震源としたM8.0のプレート境界型巨大地震であり、当時の中央気象台の管轄する測候所で観測された各地の最大震度は5で、北は福井、西は大分までの広範囲に及んでいる(一部、委託観測所による震度6の印が下の図に見られる)。

昭和東南海地震の震度分布(X:震源、ウィキペディア2022.10.25更新より)

昭和南海地震の震度分布(X:震源、ウィキペディア2022.7.31更新より)

この時、京都・大阪・神戸などの震度は共に4であった。当時大阪に住んでいて、生まれたばかりであった私は、幼すぎてもちろんそのころの記憶は全くないが、昭和南海地震が初の巨大地震体験ということになった。

その後、阪神淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震(1995年1月)、新潟県中越地震(2004年10月)、東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(2011年3月)へとつながっていくが、いずれも比較的近い場所に住んでいたものの、直接大きな被害を受けることはなかった。

関西では大きな地震に出会うこともなく過ごしたことも手伝って、学生時代までは日常的に地震を意識することもなかったのであるが、就職して神奈川県に住むようになってからは、震度3程度の地震をしばしば経験するようになり、関心も次第に強くなっていった。

当時は、1923年9月に発生した関東大震災について、69年周期説というものがあった。これは、東京大学地震研究所の川角廣所長が唱えたもので、関東大震災から69年後といえば1992年、誤差は前後13年とされるので、1979~2005年の間に75%の確率で関東大震災級の大地震が起こるといわれていた。

すでに地震発生後60年近くが経過していたころで、近い将来再びマグニチュード8程度の巨大地震が関東地方を襲うのではないかとの懸念のもと、被害が集中すると予測された東京の地区では対策も立てられたとされる。

また、このころ東海沖地震も予測されており、政府指導の下、勤務先では防災運動が展開され、建物からの避難訓練が定期的に行われた。

具体的な地震対策としては避難のほか、ロッカーや書棚類はアンカーボルトで床や壁に固定し転倒を防ぎ、研究用の高価な測定器などは実験台上に固定して転落を防いだ。発火や爆発の危険がある薬品類は、棚の中でビンが割れたり、漏れ出した液体が混じったりしないように、仕切り板の付いた受け皿に入れるとともに、危険なものは配置場所を離して保管したりするようにもした。

この東海地震予測の根拠として、1944年に発生した昭和東南海地震が、想定域の西側だけを震源域とする巨大地震であったことから、空白域として残った遠州灘中部から駿河湾にかけてを震源域とする単独での巨大地震発生の可能性があるとされ、警戒されるようになったのであった。 また、この東海地震に限っては、直前予知が可能であるとの判断もなされていた。

しかし、この当時警戒していた昭和の関東大地震も、東海地震も幸いなことに発生していない。

このことに関して、関東大地震については、当時の学説は、南関東で周期的に発生する2種類の地震を混同していたことが原因とされる。

1つは70~80年に1回発生するマグニチュード7クラスのプレート内地震、もう1つは約200年に1回発生するマグニチュード8クラスのプレート間地震である。川角教授はこれらを混同したために、発生周期を誤って算出していたというのである。

南関東で過去発生した地震は次のようであり、現在公表されている首都直下地震の予測は、1703年の元禄関東地震から1923年の大正関東地震までの220年間に発生したマグニチュード7クラスのプレート内地震8回の発生頻度から算出されている。

南関東で発生した地震の強度(地震本部発表資料より)

一方、東海地震の方は、当時考えられたような遠州灘中部から駿河湾にかけてを震源域とする単独での巨大地震の発生はなく、今後想定される南海トラフ地震と連動したものとなると考えられるようになっている。改めて、地震発生予測の難しさを感じさせるこれまでの経緯である。

ところで、私の大地震体験の続きを書いておこうと思う。1994年4月に、転勤で広島県三次市に住むようになったが、この直後阪神淡路大震災(1995年1月)が起きた。三次市の震度は3程度で、自宅にも勤務先にも直接の被害はなかったが、尼崎にあった関連工場は被災したし、山陽新幹線が止まり、毎月東京で行われていた会議には、しばらくの間、東広島空港から羽田まで飛行機でいかなければならなくなった。

そして、数年後の1998年5月に今度は新潟県上越市に転勤となったが、ここでは中越地震(2004年10月)に遭遇した。この時も長岡にあった関連工場が被災している。上越市は震源地からは数十キロ離れていたものの、工場のある場所の震度は5弱で、職場事務所内の机や棚、工場の設備などの中には、位置がずれたり、転倒するものが出た。

私が所属していた技術部では、神奈川県に勤務していたころの経験から、書棚などの背の高いものは床に固定するようにしていたので、幸い転倒を免れることができ、被害も最小限であった。

2010年7月には上越市から都心部へ転勤になったが、ここで東日本大震災(2011年3月)を経験することになった。多くの日本人は、この日のことをよく覚えているのではないかと思うが、私は地震発生の前日、所用で軽井沢に来ていて、当日はちょうど新幹線で東京に向かっている時であった。

本庄早稲田駅を通過してしばらく進んだあたりで列車は急停止し、地震発生によるものであることが告げられた。窓の外に見える電柱間の電線はいつまでも大きく揺れ続けていた。

そのまま列車内に閉じ込められて時間が過ぎ、夕方になりようやく列車はバックして本庄早稲田駅に戻り、ここで下車することができた。乗客の大半は列車内やホームで渡された毛布にくるまるなどして、一夜を過ごすことになった。余震が頻繁に起きていて、その都度あちらこちらで携帯電話のブザーが車両内に鳴り響いていた。

翌朝も新幹線は運転再開のめどがなかったので、動き始めているとの情報があった在来線の本庄駅までタクシーで向かった。しかし、いつまで待っても列車が動く様子がなく、再びタクシーで大宮駅に向かった。京浜東北線が動き始めているとの情報があったからである。

この時、タクシーの運転手から、「東北日本は壊滅状態にある」との話を聞いた。それまで、ほとんど情報がなく、いったい何が起きているのかよくわからないでいたので、大きな衝撃を受けた。

大宮から列車で最寄り駅まで行き、マンションの自室にようやく帰り着いたが、エレベータは止まっていて、11階まで階段を使わなければならなかった。

部屋に入ると、娘婿の書いたメモが残されていた。東京に勤務している彼も鎌倉の自宅に帰ることが出来ず、留守中の私のところに泊っていったとのことであった。以前から、何かの折には泊まることが出来るようにと、部屋の鍵を渡してあったがそれが役に立つことになった。

部屋の中は意外にも被害がないように見えたが、メモには薄型TVが倒れるなどして物が多少散乱していたので、片づけておいたと書かれていた。マンションの高層階に住んでいたが、仮住まいでもあり、家具なども少なく、食器が壊れることはなかった。

週が明けて、職場に出たが、同僚から地震当日がいかに大変であったかを、あれこれと聞くことになった。帰宅困難者が多数出たが、幸い職場では物的な被害は出ていなかった。

あの混乱から10年余、今年(2022年)3月16日に福島県沖を震源とするマグニチュード7.4、最大震度6強の地震が発生し、これが東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の余震であると推定されていることを知って、改めていかに3.11の地震が巨大なものであったのかを思い知らされた。

私はこの間に定年退職し、2年間は東京から鎌倉に移り住んだが、その後軽井沢に移住することを決意した。軽井沢という地を選んだ理由の一つは、地震被害が比較的少ないということであった。勤務先に縛られることなく、自由に居住地を選択できるようになったので実行できたのであるが、地震対策といえるかもしれない。