9月初旬のこと、南軽井沢の山荘に出かけたとき、庭の斜面に少し珍しいギンリョウソウが生えているのに気が付いた。昨年か、一昨年にもこのギンリョウソウが山荘の西側の壁際に、1本だけ生えているのを見つけたが、その後は見かけることもなくなっていた。今回は建物の反対側で、北東に向かって傾斜している場所であった。しかも、その数がとても多い。

山荘へのアプローチの斜面に出てきたギンリョウソウ(2018.9.5 撮影)

今年は、雨が多かったせいか、軽井沢や周辺の山地ではキノコが豊作だとの話を聞いているので、このギンリョウソウもそうした天候の影響もあって、このように多数出現したのだろうかなどと思っていた。

これまでにも、軽井沢に来てからではないが、山地などを歩いていて、稀にこのギンリョウソウを見かけることがあったので、名前は知っているつもりであったが、改めて手元の「原色牧野植物大図鑑」(1996年 北隆館発行)で調べてみたところ、ギンリョウソウ[ギンリョウソウ属]と並んで、非常によく似たアキノギンリョウソウ[シャクジョウソウ属]という種があることに気がついた。

ギンリョウソウは茎も葉も花も透き通るような白さで特徴があり、他に似た種があることを知らなかったので、これまでずっとこの種の植物を見るとギンリョウソウであると思い込んでいた。

この両種についての「原色牧野植物大図鑑」の記述はそれほど詳しくはなかったので、さらに詳しく知りたいと思い「週刊 朝日百科 植物の世界6」(1995年 朝日新聞社発行)のギンリョウソウの項を見ると、次のような記述があり、こちらではギンリョウソウと共に、ギンリョウソウモドキという名が紹介されていた。

「ギンリョウソウとギンリョウソウモドキは花期の個体が酷似しており、とくに押し葉標本では区別しがたい。長い間『ギンリョウソウ』の名でよばれてきた植物が、まったく別属の2種からなるものであることがわかったのは、1938年のことであった。もっとも顕著な違いは、子房の中での胚珠のつき方であった。この点をドイツの植物学者アンドレス(H.Andres)から指摘された東京帝国大学の原寛は、子房を切断することを怠った、と残念がった。」

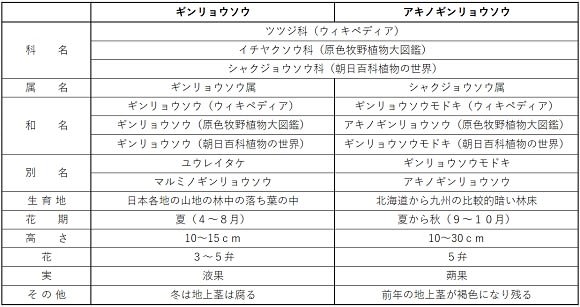

東京帝国大学の植物の専門家でさえ知らなかったのだから・・・と言いたいところであるが、それはもうずいぶん前のことで、現在ではこの2種ははっきりと区別されている。その違いは、次表のようである。これらによると、今回山荘で見つけた種はギンリョウソウではなく、酷似したアキノギンリョウソウまたはギンリョウソウモドキであると判明した。

ギンリョウソウとアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキの比較

上記の表には、出典としてさらにウィキペディアの記述からのものを追加したが、それは科名と和名についてである。ほぼ同時期の出版物である「原色牧野植物大図鑑」と「週刊 朝日百科 植物の世界6」ではギンリョウソウとアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキの科名はそれぞれ、イチヤクソウ科、シャクジョウソウ科とされ、異なっていた。

ウィキペディアには次のような記述があって、さらに科名が変遷していることが明らかになった。

「ギンリョウソウ:古い新エングラー体系ではイチヤクソウ科に、クロンキスト体系ではシャクジョウソウ科に分類されていた。」

素人には、何のことかよくわからないが、分類学の歴史的な変遷があって、「原色牧野植物大図鑑」はもっとも古い新エングラー体系を採用し、「週刊 朝日百科 植物の世界6」はクロンキスト体系を採用していたことになる。

ウィキペディアは、1990年代以降になり、DNA解析により大きく発展してきた分子系統学による知見をもとに、さらに見直された植物の分類体系APG(Angiosperm Phylogeny Group)を採用している。旧説のクロンキスト体系は現在も広く使われているものの、学術先端分野ではAPG植物分類体系に移行したとされている。

さて、山荘の庭に生えていたものは、アキノギンリョウソウまたはギンリョウソウモドキであるということになったが、これはギンリョウソウよりももっとずっと少ない種であるという。次に、写真をご紹介する。

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ 1/3(2018.9.5 撮影)

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ 2/3(2018.9.5 撮影)

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ 3/3(2018.9.5 撮影)

ギンリョウソウとアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキを見分けるポイントの一つが、実の状態ということで、ギンリョウソウの実は液果、アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキの実は蒴果であった。

液果とは、水分が豊富なくだもの状の実のことを指し、リンゴ、桃、柿などを思い浮かべるとよい。一方蒴果の方は乾燥したもので、朝顔などの実(種)を指しているとされる。

先日、山荘に行き現在の様子を確認してきたが、すでに蒴果ができていた。また、この茎は来年まで残るとされているが、実際触ってみると、以前の真っ白な時とは打って変わって、剛直なものになっていた。

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ の蒴果 1/3(2018.10.23 撮影)

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ の蒴果 2/3(2018.10.23 撮影)

アキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキ の蒴果 3/3(2018.10.23 撮影)

それにしても、ギンリョウソウもアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキも不思議な植物である。真っ白な外見は、葉緑素をまったくもたないためとされる。この点について、「週刊 朝日百科 植物の世界4」の別の項「寄生と腐生」というトピックス欄に次のような記述がある。

「光合成生物としての植物は、基本的には独立自養の生活をしています。光と水と二酸化炭素、そして土壌中から吸収する栄養塩類で、栄養は足りるのです。・・・ところが、ごく一部とはいえ光合成のための葉緑体を持っていない植物があります。・・・日本の森林の林床で見かける真っ白なギンリョウソウには、緑の葉がありません。ほかの生物から栄養分を得ている植物、つまり腐生植物です。・・・ギンリョウソウは光合成能力をなくしてしまい、菌類からすべての養分を得ている植物です。」

マメ科の植物が、根粒菌(バクテリア)との共生関係にあることは、小学校で学ぶくらい有名であるが、他の多くの植物にも菌との共生的な関係が見られている。ギンリョウソウとアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキは最新の分類でイチヤクソウ科からツツジ科に移動されていることを、上で紹介した。このツツジ科やイチヤクソウ科の植物は、普通は光合成をする独立自養植物であるが、菌根植物としても有名であるという。

ツツジ科の植物たちが貧栄養で乾燥した環境でも生活をすることができる大きな要因に、菌根を発達させたことがあげられている。ツツジ科に見られる菌根はエリカ型菌根、ギンリョウソウなどに見られるのはシャクジョウソウ型菌根と、特別な名前で呼ばれているほどであるという。

このトピックス欄の最後の「寄生と腐生の始まり」という項には次のような興味深い記述が見られたので紹介しながら、本稿を終わらせていただく。

「多くの植物の個体間で、地下の根を通して物質のやりとりをしていることが明らかになっていますし、また寄生生活者の中には、同じ種の他の個体に寄生する自種寄生もあることが知られています。そのような相互関係から始まって高度に特殊化したのが、ヤッコソウやラフレシアのような特定の種類だけを宿主に選ぶ寄生関係でしょう。

この宿主と寄生植物との関係は、両者の組織間の接続をするという点では接ぎ木のようなものですが、多くの寄生植物は、お互いには接ぎ木ができないような、系統的にはまったく違う植物を宿主にしています。

このような寄生が成立するには、まず最初に、異種が組織内に侵入することに対する宿主の側の防衛システムを乗り越えなければなりません。寄生植物が宿主に侵入する際に、他者を認識する宿主の細胞のシステムを麻痺させるのか、それとも寄生植物の方が宿主の細胞に化けてしのび込むのか、細胞レベルや分子レベルでの相互関係の認識のメカニズムが明らかになれば、生物相互の関係についての新しい知の世界が開かれてくるでしょう。

同じようなことは、菌類と植物との相互関係にもいえます。菌類の多くは、植物にとっては病原菌です。歓迎されない菌類の植物体への侵入は、植物が起源した時から開始された出来事だったでしょう。侵入された植物が死亡したり、侵入に成功しなかった菌類が増殖できなかったことが繰り返されたことでしょう。

この植物と菌類との敵対的な関係の繰り返しのなかから、植物は菌類に有機物を供給し、菌類は植物に栄養分や水分を供給する共生的な関係が生まれて、その展開のなかから腐生植物が生まれ出てきたと考えられます」

追記:数年前に、山荘脇で見た「ギンリョウソウ」(正確には、”と思っていた”)の写真を妻が撮影していたことを思い出してくれた。確認したところ、こちらはまちがいなくギンリョウソウ属のギンリョウソウであった。決め手は、開花の時期と、花の中に青い花柱と黄色の葯が見えることである。写真を見較べると、前出のアキノギンリョウソウ/ギンリョウソウモドキとはずいぶん違っていることに気付く。

山荘脇のギンリョウソウ 1/2(2016.7.11 妻撮影)

山荘脇のギンリョウソウ 2/2(2016.7.11 妻撮影)