故郷の話題にはやはり反応してしまうのであるが、妻から大阪・天王寺のことがTVのニュース番組(11月6日放送)に出ていたよと教えられた。

録画してくれていたので、夕飯を食べながらその番組を見ていると、番組後半部分にその話題が特集として取り上げられていた。

内容は、信州の名産・野沢菜のルーツが江戸時代に大阪・天王寺の特産品であった天王寺蕪(てんのうじかぶら)だというもので、長野の野沢温泉と大阪の天王寺が紹介されていた。

長野放送局から天王寺に取材班が出かけて、本当に野沢菜のルーツが天王寺蕪であるかを調べてみようというものである。

野沢温泉側では、名産品の野沢菜のルーツが大阪の天王寺蕪であり、260年ほど前にいた野沢温泉の僧が京都に修行に出かけた際に、土産として天王寺蕪の種を持ち帰り、この地方で育てたことがきっかけになっていることは、周知のことであったという。

野沢温泉村の現地にはそのことを示す石碑・記念碑も建てられており、販売されている野沢菜のパンフレットにもそうした内容が記されている。

一方、大阪側はというと、野沢菜のことはよく知っていても、そのルーツが大阪・天王寺にあるということはほとんど知られていない。だいたい、私などは天王寺蕪のことも聞いたことが無い。そこで、この番組をきっかけに、野沢菜とそのルーツとされる天王寺蕪について踏み込んで調べてみることにした。

まず、天王寺蕪とはどのようなものか。普通の蕪とどう違うのか。いつものウィキペディアを見ると、次の説明がある。

「天王寺蕪(てんのうじかぶら)はアブラナ科アブラナ属の越年草。なにわの伝統野菜(根菜)の一つ。日本最古の和カブといわれている大阪の在来種で、言い伝えでは野沢菜の原種ともいわれている。

・発祥地・歴史

大阪府大阪市天王寺付近が発祥地だといわれている。「和漢三才図会」や「摂津名所図会大成」などにも収録されており、徳川時代から明治末期までが栽培の全盛だったが、耐病性の問題から大正末にはほとんど尖りカブに置き換わったとされる。

・特徴

多肉根は白く、形はややつぶれた扁平で、甘味が強い。肉質は緻密である。・・・煮物でも漬物にしても、美味しく食べられる。

・野沢菜との関係

野沢菜には、野沢温泉村の健命寺の住職、八世晃天園瑞が宝暦6年(1756年)、京都に遊学した際、大阪市天王寺で栽培されている天王寺蕪の種子を持ち帰り、子孫が野沢菜となったとの言い伝えがある。 しかし、種子表皮細胞ほかに対する遺伝的研究から、これは否定されている。

日本のカブは、西日本主流のアジア系と、東日本の山間地に多く耐寒性に優れたヨーロッパ系に大別されるが、天王寺蕪はアジア系であり、野沢菜はヨーロッパ系の特徴が強い。 現在野沢菜は、カブに由来する別の変種と考えられ、伝統野菜の漬け菜(稲扱菜、羽広菜、鳴沢菜、長禅寺菜)や紫蕪(諏訪紅蕪、細島蕪)は、いずれも近縁とみられる。(最終更新 2024年1月13日)」

ここでは、野沢菜との関係は単なる言い伝えであるとし、野沢菜のルーツが天王寺蕪であることはあっさりと否定されている。だとすると、今回のTV報道は一体何だったのだろうかと気になるが、その前に野沢菜について、同様にウィキペディアを見ると次のようである。同じウィキペディアの記述なので、当然ながら野沢菜側でも、天王寺蕪との関係は否定されている内容である。

「ノザワナ(野沢菜)は、アブラナ科アブラナ属の二年生植物。日本の長野県下高井郡野沢温泉村を中心とした信越地方で栽培されてきた野菜で、特産の野沢菜漬けの材料とされる。高菜、広島菜とともに日本三大漬菜に数えられる。・・・

・ 概要

一般にカブの品種とされているが、これは1756年、野沢温泉村の健命寺の住職が京都に遊学した際、大阪市天王寺で栽培されている天王寺蕪の種子を持ち帰り、その子孫が野沢菜となったとの言い伝えによる。しかし、種子表皮細胞ほかに対する遺伝的研究から、これは否定されている。・・・

・ 野沢菜漬け

畑で根(蕪)を切り落としてから共同浴場で「お菜洗い(おなあらい)」したのち、大きな木の桶で漬る。そのほか家庭ごとの味付けがされる。

乳酸発酵が進みアメ色に変色した本漬と、緑色のままの浅漬がある。

寒冷な環境で製造・保存されるため、発酵はあまり進まず、臭いは少なめであっさりした味わいなのが特徴。・・・

産地の長野県では一年中緑色の菜漬を供給するのに課題があったが、10月から12月にかけては主に長野県産、1月には主に徳島県産、2月には主に静岡県産、3月から5月にかけては主に山梨県産や長野県産のトンネル栽培物、6月には主に茨城県産、7月から9月にかけては主に長野県の八ヶ岳中腹から戸隠産のものと産地を移動することで解決している。

なお長野県は、野沢菜漬けを1983年(昭和58年)に長野県選択無形民俗文化財「信濃の味の文化財」に選択した。

・ 栽培

野沢温泉では「麻畑(おばたけ)」と呼ばれる明治時代まで大麻を栽培していた耕地の後作にノザワナが栽培されてきた。

野沢温泉健命寺の屋敷畑で「寺種(てらだね)」と呼ばれるノザワナの原々種が作られ、「蕪菜原種」として「種一合、米一升」という高値で販売されていた。

野沢温泉の湯治客が土産に蕪菜の種子を買い求めていったことから、野沢温泉の湯治客圏とノザワナの栽培圏はほぼ一致していた。(最終更新 2024年5月30日) 」

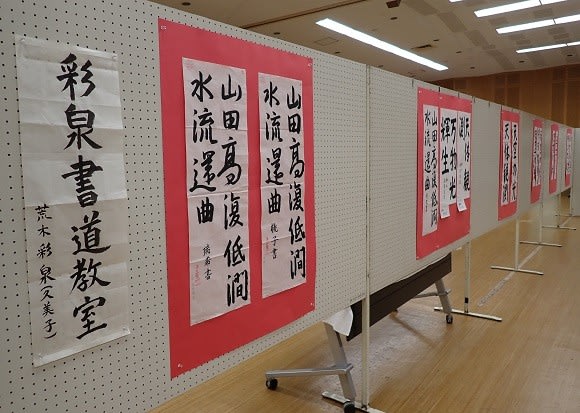

次の絵は「日本山海名物図会」の「天王寺干蕪」のコマで示されているもの。

「日本山海名物図会」の「天王寺干蕪」の項(国会図書館デジタルコレクションより、コマ68 )

野沢温泉村現地では実際にどのように伝えられているかということで、健命寺のHPを訪ねてみると次のような寺の紹介文と共に、野沢菜の由来が掲載されている。

「心やすらぐ小さなお寺

北信州野沢温泉にある健命寺は古くから村民の心のよりどころとして、また野沢菜発祥の寺として親しまれています。

色とりどりの四季が美しい自然に囲まれた小さなお寺です。どうぞお気軽にご参拝ください。」

色とりどりの四季が美しい自然に囲まれた小さなお寺です。どうぞお気軽にご参拝ください。」

野沢菜についても、長野県野菜花き試験場長・塚田元尚氏の次の抜粋文章が「寺種」のページで紹介されている。

「漬け物王国日本を代表する『野沢菜』

『野沢菜』は北信濃に位置し、温泉とスキーで知られる野沢温泉村が原産とされる。今では我が国を代表するツケナとして周年生産され、全国津々浦々で消費されている。

『野沢菜』は野沢温泉村の健命寺の口伝によると、宝暦年間(1751~1763)当時の八世晃天園瑞和尚が京都遊学の折り、関西近辺で栽培されていた『天王寺蕪』の種子を持ち帰り栽培したことが始まりとされる。『野沢菜』と『天王寺蕪』との関連性については、その後論議されている経緯はあるが、導入以来250年近くにわたって採種と栽培が連綿と継続されてきたこと、また、その来歴が比較的はっきりしていることなど、多くの地方野菜の中でも特筆すべきツケナである。

現在でも、健命寺領内の庫裡の南に位置する一反歩ほどの圃場では採種が継続されており、一部の種子は「寺種」と呼ばれて流通している。健命寺門前には、晃天和尚の彰徳碑とともに「野沢菜」発祥の地の碑をみることができる。寺の採種圃場では長い間、有機物の施用による地力維持に努め、結果として二百数十年にわたる連作を可能としたことも驚嘆すべき事例である。・・・(長野日報選書9、『からい大根とあまい蕪のものがたり』編著 大井美知男・神野幸洋より抜粋)」

『野沢菜』は野沢温泉村の健命寺の口伝によると、宝暦年間(1751~1763)当時の八世晃天園瑞和尚が京都遊学の折り、関西近辺で栽培されていた『天王寺蕪』の種子を持ち帰り栽培したことが始まりとされる。『野沢菜』と『天王寺蕪』との関連性については、その後論議されている経緯はあるが、導入以来250年近くにわたって採種と栽培が連綿と継続されてきたこと、また、その来歴が比較的はっきりしていることなど、多くの地方野菜の中でも特筆すべきツケナである。

現在でも、健命寺領内の庫裡の南に位置する一反歩ほどの圃場では採種が継続されており、一部の種子は「寺種」と呼ばれて流通している。健命寺門前には、晃天和尚の彰徳碑とともに「野沢菜」発祥の地の碑をみることができる。寺の採種圃場では長い間、有機物の施用による地力維持に努め、結果として二百数十年にわたる連作を可能としたことも驚嘆すべき事例である。・・・(長野日報選書9、『からい大根とあまい蕪のものがたり』編著 大井美知男・神野幸洋より抜粋)」

ここでは健命寺側の口伝が直接語られるのではなく、研究者が出版物から引用するという形で、野沢菜伝来の由来が記されている。天王寺蕪との関係については、触れられてはいるものの、明確ではない。

健命寺の境内には「野沢菜発祥碑」があり、ここには次のように刻まれていて、口伝の内容と一致している(下記の西暦年号の1765は1756の誤記と思われる)。もっとも、この内容も口伝を書いたもので、寺側に何らかの記録があって、それをもとに書かれたものではないようである。

「野沢菜は宝暦六年(1765)健命寺第八世晃天園瑞大和尚京都遊学の折持ち帰りし天王寺蕪の種子を播種せしところ野澤特有の風土により変種したと伝えられる

爾来幾星霜寺に護られ村人に育まれ広く世の人に支えられ全国的に愛好されて今日に至る

茲に晃天園瑞大和尚の遺徳を讃える碑と共にこの碑を建立する

昭和五十七年十一月吉日

野沢菜まつり実行委員 」

もう一つ「野沢菜漬けドットコム」というサイトがあって、ここに「野沢菜のルーツ」として次のように記されている。内容はウィキペディアの記述、野沢菜発祥碑文と類似するが、天王寺蕪と野沢菜の関係を一概に否定しないで、口伝をふまえて理解しようとしている。

「京都から来た蕪の種

宝暦6年(1756年)下高井郡野沢温泉村の健命寺八代住職晃天園瑞和尚が、京都遊学の折、天王寺蕪(かぶら)の種を持ち帰り、それを寺内の畑地に蒔いたところ、それが地味に合って今日のような菜になったと伝えられています。

風土の中で変遷

以後、交雑し変化した経過は明らかではありませんが、現存する物は白色根の天王寺蕪そのもので無いことは明らかで、野沢特有の風土の中で変種した雑種であるとされています。

最近の調査によるとむしろスグキに近い品種であることがわかってきています。 」

以後、交雑し変化した経過は明らかではありませんが、現存する物は白色根の天王寺蕪そのもので無いことは明らかで、野沢特有の風土の中で変種した雑種であるとされています。

最近の調査によるとむしろスグキに近い品種であることがわかってきています。 」

今では広く国内各地で栽培されている野沢菜であるが、ほとんどがF1(交配種)とされる。これに対して上記のように健命寺では、導入以来、交雑を防ぎながら250年近くにわたって採種と栽培が連綿と継続されてきたというから、現在のところ、この種がもっともよく当時の天王寺蕪の遺伝的情報を伝えているものと推察できる。

さて、野沢菜と天王寺蕪についての概要は判ってきたので、再びTVニュースの内容に戻ってみる。ニュースの内容は、「野沢菜のルーツ探し」と、「天王寺蕪の復活」という2つの話題を紹介している。

記者は、野沢菜のルーツを求めてまずは野沢温泉村の健命寺に向かい、そしてそこで教えられて本当のルーツである大阪に出かけている。

大阪では、四天王寺に辿りついて、住職の紹介で境内に2016年11月に設けられた「野沢菜、伝来記念碑」を見、野沢菜のルーツが天王寺にあるとされることを確認する。さらに、天王寺蕪を復活させた立役者である、「天王寺蕪の会」の難波りんごさんと、森下正博さんを紹介している。

天王寺蕪の会の2人によると、宝暦6年(1756年)野沢温泉村に持ち帰った種を蒔いたところ、信州の冷涼な気候のせいか、カブの部分は育たずに、葉だけが大きく伸びたので、それを食べるようになったという。

一方天王寺の方では、長く名産として天王寺蕪の名が広く知れ渡っていたが、大正時代に害虫マユガが大量発生し絶滅の危機に瀕し、次第に忘れられていった。

大阪の伝統野菜を調べていた難波りんごさんが偶然天王寺蕪のことを知り、詳しく調べていくうちに、野沢菜のルーツが大阪に天王寺蕪にあることと、天王寺蕪を今も細々と育ててきている農家があることを知った。

あの有名な野沢菜のルーツが天王寺蕪であると教えられ、その復活にも力が入ったとのことであるが、このことから天王寺蕪の会では、野沢温泉村を天王寺蕪復活の恩人ととらえている。

最初、恩人と聞いた時に、健命寺に伝えられている「寺種」を大阪・天王寺で育てて天王寺蕪が復活したのかと思ったが、そうではなかった。

ただ、こうしたことがきっかけになり、天王寺から野沢温泉村までの野沢菜の伝来ルートを歩く企画が行われるなど、両者の交流が始まる。さらに野沢温泉村では村制施行60周年の記念行事の一環として、四天王寺に高さ1.8m、幅2.4mの前述の「野沢菜伝来記念碑」を建立した。

こうしてみてくると、野沢菜のルーツが天王寺蕪であることが「口伝」から「事実」であると伝わっていくように思えるが、実際はどうなのだろうかと気になる。

TV放送を見た後に、さらに調べていくと、信州大学がCATVとの連携事業の一環で作成した特別番組「信州の伝統野菜 野沢菜のルーツを探る旅(2024年製作)」が見つかった。このYouTubeは前述の口伝をもとに、信州大学学術研究院(農学系)松島憲一教授と、伊那ケーブルテレビジョン放送部長・アナウンサーの平山直子氏が大阪市にある天王寺地区などを訪ねるドキュメンタリーである。

この中で、天王寺蕪と野沢菜との関係について、次のように述べている。

「(天王寺蕪の会)の森下正博氏は、天王寺蕪が野沢菜の祖先であることを証明しようと長年研究を続けている一人です。森下氏は、自ら考案した比較実験で種の特性を明らかにし、天王寺蕪と野沢菜は親子関係にある可能性を示唆する結果になったと総括しています。さらに、山形大学農学部教授の江頭宏昌氏によって、両者のDNA配列を解析した結果も最近になって学会で発表されました。これによると野沢菜の祖先が天王寺蕪だという可能性は高いといいます。現段階では確実だと断定はできないといいますが、さらなる研究が進むことが期待されます。 」

江頭宏昌教授が発表した内容とは、「SSRマーカーによる国内在来カブの遺伝的類縁関係 その2 天王寺カブと野沢菜を中心に」というもので、2020年に育種学研究学会でポスター発表されている。まさに両者の類縁関係をDNAの解析により調べたもので、決定的なものではないかと思うのだが、そうでもないらしい。

SSRマーカー(別名マイクロサテライト)は、ゲノム上の塩基配列の短い繰り返し部分の長さの違いを利用して品種を判別するDNAマーカーであり、集団の多様性解析や個体の識別、遺伝子流動、遺伝子地図作成に有効とされる。

以前、当ブログでも新型コロナの検査法として取り上げたことのあるPCR技術を用いる方法で、適切に設計された一対のプライマーで、解析領域を挟み込むことで、その間の領域のゲノム配列を調べるものである。

ウィキペディアで一旦否定的な結果が示された「口伝」内容であるが、こうした研究により、真実が明らかにされる日が待たれる。

私は普段あまり漬物を口にしないのであるが、今回の調査で野沢菜に関心を持つこととなり、地元軽井沢と小諸でそば店を経営しているY店が、野沢菜漬についても、こだわりをもって製造販売していることを知り、今日ランチの土産に2種買い求めてきた。おいしくいただこうと思う。

野沢菜漬け(2024.11.27 撮影)