ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」(足音入りライヴ盤)

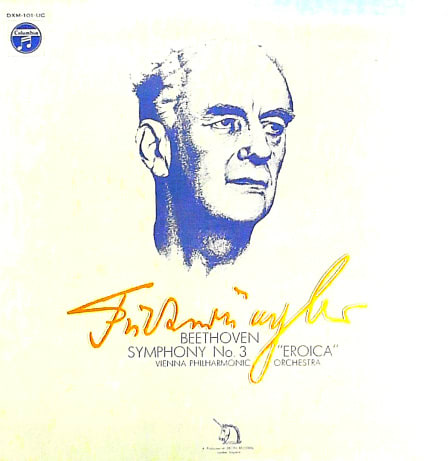

指揮:ウィルヘルム・フルトヴェングラー

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

独唱:エリザベート・シュワルツコップ(ソプラノ)

エリザベート・ヘンゲン(アルト)

ハンス・ホップ(テノール)

オットー・エーデルマン(バス)

合唱:バイロイト祝祭管弦楽団&合唱団

録音:1951年7月29日

発売:1965年

LP:キングレコード(ウエストミンスター) MR5089

毎年12月ともなると日本中でベートーヴェンの「第九」が演奏され、日本における年中行事の一つとなってからかなりの年月が経つ。本家のヨーロッパではというと、ベートーヴェンの「第九」は、そう滅多に演奏される曲ではなさそうで、何か特別なイベントがあった際に演奏されるようである。逆に言うと、そのスケールの大きさや内容の深淵さ、さらに人類全体に呼びかけるような崇高な曲の性格を考えると、そう滅多に演奏されるべき曲ではない、といったような判断がその背景にはあるのかもしれない。今回のLPレコードは、数ある「第九」の録音の中でも折り紙付きのウィルヘルム・フルトヴェングラー(1886年―1954年)の名盤 “バイロイトの第九” である。これは、第二次世界大戦で中断していたバイロイト音楽祭の復活コンサート(1951年7月29日)でのライヴ録音なのである。フルトヴェングラーが指揮台へと向かう足音が捉えられていることで “足音入りの第九” としても知られた、正に記念碑的録音なのである。フルトヴェングラー自身、戦時中のナチとの関係を疑われ、戦後一時期演奏活動を中止せざるを得なかったこともあり、ここでの演奏は、これまでの抑圧から解放され、平和を聴衆と共にすることの喜びに心の底から共感した結果、「第九」演奏史上、稀に見る名演を遺す結果となったのだ。録音状態は鑑賞に際して特に支障はないといったところで、決して万全の状態ではないのであるが、当時のライヴ録音のレベルを考えるとしっかりと音を捉えている部類に属する。集中度を極限までに高め、心の奥底から振り絞ったような説得力ある演奏内容は、あたかもベートーヴェンの魂がフルトヴェングラーに乗り移ったかのようでもある。第1楽章、第2楽章の劇的な展開から一転して、第3楽章の深い安らぎに満ちた祈りの演奏であり、この世のものとも思われないような音楽がそこに忽然と現れるのである。そして第4楽章の「歓喜の歌」では、人類の平和と輝かしい未来への願いを一挙に爆発させ、フルトヴェングラーは、この記念碑的な演奏を終える。そして不世出の大指揮者フルトヴェングラーはこの録音の3年後に、この世を去ることになる。「第九」の録音はこれまで幾多の指揮者達によってなされ、そしてこれからも「第九」の録音は数多く輩出されるであろうが、そんな中にあって、このフルトヴェングラーの “バイロイトの第九” の録音は、これからも永遠の生命力を持ち続けることだけは疑いのないことである。(LPC)