たまに亀虫が天井を歩いてるのが見える。届かないので手も足も出ない。下手にちょっかい出すと飛び回るし最悪は悪臭。何か手立てはないものかとずって考えていた。

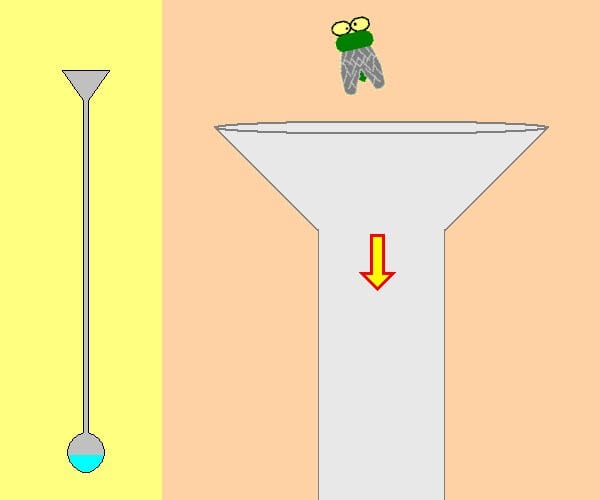

チョンボ棒の材料の1つである棒はタモ網用の小継。その小継の材質がカーボンファイバーなんだけど、どうも耐久性に難あり。俺が買ったメーカーに限るのかもしれないけど兎に角ファイバーが剥がれやすい。剥がれると引っかかって伸び縮みに支障が出る。何よりカーボンは修理しにくい。使えないからといって捨てがたい。それが亀虫・キャッチャーとして再就職。3つ繋げるだけで天井に届く。ヒントは昭和30年代にあった図-1のハエ取り棒。天井にいる蝿を取る道具だ。丸い所に水。そこに蝿が落ちる。もしかするとタダの水ではなかったかも。

図-1 蝿を覆うと下の水に落ちる

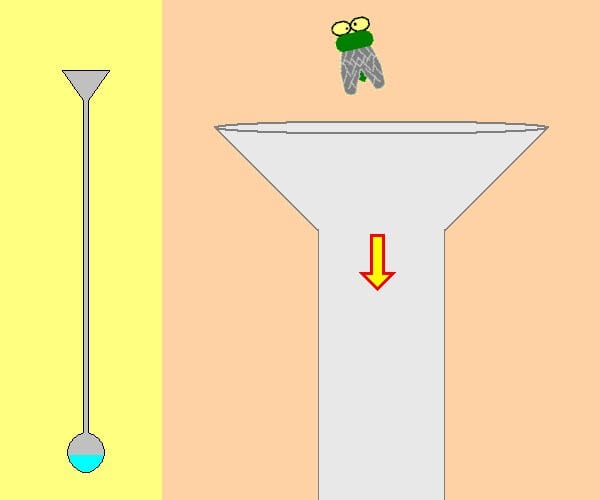

図-2が亀虫キャッチャー。取り敢えずは棒の下にヤクルトの瓶。そこに落ちるようにした。亀虫はイメージ。

図-2 筒のままでOK

ところが蝿と違って簡単に下に落ちてくれないというのが分かった。まぁでも昭和30年代の頃は蝿が沢山居たけどこの21世紀では亀虫が2匹以上天井に居るなんてことは稀。なので効率はそれほど考えなくても問題なし。また捕まえたいなと思うとそういう時に限って全く現れないという法則。壁に居るのも取れるように何かアタッチメントを考えてみるかな。

チョンボ棒の材料の1つである棒はタモ網用の小継。その小継の材質がカーボンファイバーなんだけど、どうも耐久性に難あり。俺が買ったメーカーに限るのかもしれないけど兎に角ファイバーが剥がれやすい。剥がれると引っかかって伸び縮みに支障が出る。何よりカーボンは修理しにくい。使えないからといって捨てがたい。それが亀虫・キャッチャーとして再就職。3つ繋げるだけで天井に届く。ヒントは昭和30年代にあった図-1のハエ取り棒。天井にいる蝿を取る道具だ。丸い所に水。そこに蝿が落ちる。もしかするとタダの水ではなかったかも。

図-2が亀虫キャッチャー。取り敢えずは棒の下にヤクルトの瓶。そこに落ちるようにした。亀虫はイメージ。

ところが蝿と違って簡単に下に落ちてくれないというのが分かった。まぁでも昭和30年代の頃は蝿が沢山居たけどこの21世紀では亀虫が2匹以上天井に居るなんてことは稀。なので効率はそれほど考えなくても問題なし。また捕まえたいなと思うとそういう時に限って全く現れないという法則。壁に居るのも取れるように何かアタッチメントを考えてみるかな。