森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら

花・髪切と思考の

浮游空間

カレンダー

| 2025年8月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | |||||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

| 31 | ||||||||

|

||||||||

goo ブログ

最新の投稿

| 8月6日(土)のつぶやき |

| 8月5日(金)のつぶやき |

| 6月4日(土)のつぶやき |

| 4月10日(日)のつぶやき |

| 2月10日(水)のつぶやき |

| 11月12日(木)のつぶやき |

| 10月26日(月)のつぶやき |

| 10月25日(日)のつぶやき |

| 10月18日(日)のつぶやき |

| 10月17日(土)のつぶやき |

カテゴリ

| tweet(762) |

| 太田光(7) |

| 加藤周一のこと(15) |

| 社会とメディア(210) |

| ◆橋下なるもの(77) |

| ◆消費税/税の使い途(71) |

| 二大政党と政党再編(31) |

| 日米関係と平和(169) |

| ◆世相を拾う(70) |

| 片言集または花(67) |

| 本棚(53) |

| 鳩山・菅時代(110) |

| 麻生・福田・安倍時代(725) |

| 福岡五輪幻想(45) |

| 医療(36) |

| スポーツ(10) |

| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |

最新のコメント

| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |

| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |

| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |

| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |

最新のトラックバック

ブックマーク

| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |

| ■ machineryの日々 |

| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |

| ■ すくらむ |

| ■ 代替案 |

| ■ 非国民通信 |

| ■ coleoの日記;浮游空間 |

| ■ bookmarks@coleo |

| ■ 浮游空間日記 |

過去の記事

検索

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

マルセル・マルソー逝く

マルセル・マルソー氏死去=パントマイムの「神様」 (時事通信)

マルセル・マルソー氏死去=パントマイムの「神様」 (時事通信)神が本来、対称の世界、普遍的世界を創造する存在であるとすれば、現実は、まるでそれに逆らっているかのようである。つまり、現実は対称性を突き抜けないと、ありえないということなのだろう。現実は非対称なのである。

だから、むしろ神は、非対称の世界をつくろうとしてきたともいえるかもしれない。

マルセル・マルソー氏が亡くなった。パントマイムの神様といわれた。この神様は、現実と普遍的世界という統一しがたい2つを、自らの演じるパントマイムでそれを可能にしようと表現した。彼の演技において異なる2つの世界が溶け合ったともいえるのかもしれない。

パントマイムは彼によって世界的に一般化・大衆化した。

「ビップ」という名の白塗りで花を付けた帽子をかぶったキャラクターの彼。分かりやすい彼のマイムは、全世界を覆い人気を博した。

レジスタンスに加わったことも記憶に留めておいてよい。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

ヒラリーと国民皆保険

ヒラリー・クリントンにとっては、米国に皆保険制度を導入することは悲願だということだろう。

記事にあるように大統領夫人時代に導入を主張し、反対にあってつぶされた経緯がある。皆保険は大統領選に臨むヒラリー氏のウリの一つだろうが、その行方は定かではない。

国民皆保険とは、すべての人を網羅した保険、とすると誤解をうける。すべての人が何らかの(公的)保険に加入していることを指す。日本は国民皆保険だといわれているが、すべての人を網羅する保険があるわけではない。すべての人が社会保険や国民健康保険に加入することになっているのだ。だが、これは制度的な建前であって、現実には無保険者という、保険に加入していない人の存在が指摘されている。国立病院の未収金が問題になった際、そのいちばんの要因は経済的理由であった。同様に、未保険者の存在は経済的理由だと推測される。日本もすでに、未保険者問題をかかえているばかりか、社会保険といわれるものがその名に値しないようなものに改悪されていると私は感じている。すでに自己負担が3割になった。

社会保険庁のいうところによれば、社会保険とは、①勤労国民の相互扶助を目的とし、②従業員の福祉を図り、③国が責任をもって運営する、④法律で加入を義務付けられた、⑤所得に応じて保険料を負担し、必要に応じて給付を受けるという制度である(「社会保険の手引き」)。

このまっとうなことが、自己負担3割という事実一つをとってみてもすでに壊されているとみてよいのではないか。

ともあれ、米国の医療の現状は常々指摘されるように、深刻な事態にある。相当数の無保険者。それだけでなく、以下のエントリーで紹介した話は、すさまじい米国の現状を物語っている。

市場原理主義の怖さ;アメリカの実情は日本の将来図

あまりにも酷い実態は、マイケル・ムーア作品「SiCKO」でも告発されたが、米国民の大方の認識になりつつあるのだろうか。それでも、市場原理主義の米国では一部の富裕層が猛烈に反対することは容易に推測される。

日本では、アメリカの一時代前を後追いし、医療の分野でも市場原理主義・規制緩和をとりこもうとする動きが強まっている。医療をふくめた社会保障分野での国の役割を強調する動きも一方でてきてはいるが、国民皆保険制度が日本で果たしてきた役割に今いちど光をあてる必要があるのではないか。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

『僕はパパを殺すことに決めた』と強制捜査

奈良県で母子3人が死亡した事件を扱った本に供述調書が引用されたことにたいして、奈良地検が強制捜査に乗りだした。捜査の対象は、精神鑑定医と著者の草薙厚子氏。

本は、放火したとされる長男の供述調書や鑑定書をほぼそのまま引用したとされている。

表現の内容にかかわって公権力が乗り出すと、表現活動や出版の自由を擁護する立場からの反発を受けるのは必至だ。今回の強制捜査が妥当だとする根拠は見当たらない。むしろ、今回の捜査が前例となって今後に及ぼす影響を懸念する。

メディアでは、たとえば毎日新聞が社説でとりあげていて、「国民に保障された権利にかかわる重大な問題である。捜査当局はこうした主張や世論の動向をどこまで考慮したのか。公権力の行使は慎重に、極力限定的に行われるべきだ」と主張している。

ここに至るまでに、法務省は、著者および出版社にたいして、「勧告」なるものを出している(*1)。その勧告書では、この本の出版はプライバシーの侵害および人権侵害と決めつけ、謝罪を迫っている。この「勧告」の法的位置づけもはっきりしないわけだが、この勧告によって事実上、本の回収につながり販売に影響を与えているようだ。法務省が「勧告」という形で介入することの是非が問われないといけないだろう。法務省勧告にたいして、日本ペンクラブが見解をすでに発表している。見解ものべるように、当事者間の解決がまず追求されるべきだ。

強制捜査に至るまでにすでに問題は投げかけられていたはずだが、指摘された問題に答えることなく、今回の強制捜査を強行したことに意図的なものを感じる。大げさにいえば、勧告から強制捜査という「解決の筋道」を既定路線にしてしまうのではないかという恐れである。

今回の捜査にたいして、基本線を以上にように私は考えるけれど、率直に疑念をもつのは、この放火事件に関する著者の視点と、おそらくそれと無関係でない創作・表現方法にたいしてである。

当該の放火事件には少年がかかわっているが、著者の「少年問題」にたいする立場はかねてから批判されている。後藤和智氏の詳細な批判(*2)があり、この批判を私は支持する。

要するに、草薙氏の視点は、少年による凶悪犯罪を増長させるにすぎないのである。そこには、こういった事件を生み出す社会的な背景への鋭い眼はない。それでは、おそらく少年問題の本質には迫れないのだ。

だから、私は、著者のこんな創作方法における限界や弱点を最大限に利用しようとする公権力の意図を感じないわけでもない。厳しい物言いかもしれないが、限界・弱点が権力の介入の誘い水になっているとさえ思う。

われわれはえてしてセンセーショナルな言説に動かされやすい。著者の創作活動がはたしてその類でなかったかどうか、疑わしい。われわれにはリテラシーが問われているのだろう。

今回の報道に接して以上のように考えることはさまざまあるけれど、それでも、今回の強制捜査の与える影響は過小評価されるべきではない。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒

*1;勧告についての報道(朝日新聞)。

「僕はパパを殺すことに決めた」で、東京法務局が勧告

*2;たとえば以下のエントリー。

子育て言説は「脅迫」であるべきなのか ~草薙厚子『子どもが壊れる家』が壊しているもの~

【関連エントリー】

「僕はパパを殺すことに決めた」;新しい学歴社会の果て

合格マシーン

「総中流から格差社会へ」のいかがわしさ

佐藤俊樹氏の著書名『不平等社会日本―さよなら総中流』に象徴的なように、一億総中流から格差社会へという理解(*1)が少なくないようだ。

この理解の前提は、一億総中流の存在が事実でなければならない。それだけではなく、中流が崩壊したという事実を要する。

けれど、一億総中流は70年代から80年代に、国民のなかにあった自分は中流だという意識を指していて、資産をもち、経済的にも(ほどほどに)自立した状態を中流だとすれば、国民の9割までが「中流」を意識するという結果が示すのは、要するに中流というものが幻想にすぎないということだ。「下」を意識する人は1割に満たない。

おそらく少なくともバブルがはじける頃まではこの幻想はつづいたのだろうが、総中流という幻想が仮に実態だとしても、どこでこれが消失し格差が生まれるようになったのか、その契機となるものが説明されるべきだ。

冒頭の理解が成り立つには、それが要る。

この理解はまた、総中流という(幻想の)時期にも階級や地域、性別による格差があっただろうに、という疑問を抱かせる。要は、これらの格差や差別を覆い隠すことにもなっているということだ。

「格差社会以前」の格差にこうして眼を閉じる立場は、「格差社会のなか」の格差の是認に回収されざるをえない。その結果、佐藤氏は、たとえば「私たちは自己責任型の社会への意向を余儀なくされている」というところに落ち着くのである(*2)。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

*1;たとえば山田昌弘氏『希望格差社会』。山田氏は次のようにのべています。

戦後日本社会は、「中流社会」と言われるように、多くの人が「中流」の意識をもち、大きな格差を感じることなく生活することができた。……日本でも1990年半ば頃から、多くの論者によって、中流社会の崩壊、格差の再拡大が始まっていると論じられてきた。それを端的な言葉で表したものが、「勝ち組、負け組」という言葉であろう。

*2;この自己責任論は、おかしな議論です。およそ社会科学は成り立たないでしょう。社会のすべての事象、問題が個人に還元されることになれば、すべてが予測不可能、偶然の世界に収斂されるからです。したがって、社会科学に意義を認めるものは、自己責任論者であってはならない。となると、科学としての社会科学に疑念を呈する人は案外、自己責任論者たりうるのかもしれません。

地デジ放送計画は破たん。見直しが必要

総務省は13日、2011年7月に現行のアナログテレビ放送を停止し、地上デジタル放送に完全移行する時点で、デジタル放送の電波が届かない世帯が30万~60万世帯程度に上るとの試算を発表した。電波の中継局の整備が遅れている山間部などで多くみられる。同省は暫定的に衛星放送で代替する方針だが、財政支援については「検討中」としている 。

アナログ放送の停波について次第に国民が知るようになって、ここにきての総務省の発表です。今回発表された技術的な問題は懸念されてきたことでした。政府のすすめる地上デジタル放送計画が破たんしたといえるのではないでしょうか。

当ブログでは、「地デジ難民」をはじめ、さまざまな問題が派生する可能性を指摘しましたが、それが裏付けられる格好になりました(ここ)。

今回の発表は、日本の地形に深くかかわり、とくに山間部をかかえる地域での多額な整備費用が必要になることが要因です。エントリーでは以下のようにのべていました。

山がちな日本では各地に中継局を置かなければなりません。現在8000を超える中継局をデジタル対応に改修するのに、1つの中継局で3220万円を要すると試算されていますので、これも気が遠くなるような金額が必要なのです。それでも、10%の家庭には電波が届かないと予測されています。こうした中継局の改修によっても電波が届かない地域に対応するために光ファイバー整備事業も計画されるといいます。

テレビが国民にとって必要な情報を得る手段と現状でなっている以上、だれもがそれを得る条件がつくられなければなりません。

今回発表によって、一方的なアナログ放送停波をやめ、計画の見直しこそが求められています。国民の声にもっと耳を傾けるべきなのではないでしょうか。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

【関連エントリー】

地デジがもたらす問題。難民だけか。

置賜農業共済組合という舞台

遠藤農水相が理事長を務める「置賜農業共済組合」。

この名前は、ひょっとしたら歴史に刻まれるものになるかもしれない。不正の舞台になった。

誕生からまもなく、閣僚のなかから次つぎに不明瞭な献金や事務所費計上にかかわる問題が噴出した。その処理もけっしてうまくはなく、自民党は窮地に立たされたまま、参院選でもあらためて「政治とカネ」の問題が問われた。

結果的に、「政治とカネ」問題もふくめて自民党はノンをつきつけられたといってよい。

この経過をみたら、自民党には後がなかったはずである。内閣改造には、「政治とカネ」問題で少なくとも改造以前とは根本的にちがうというものが求められたことは疑いようもない。

だから、安倍首相もこんな「決意」を示さざるをえなかった。

こんにちは、安倍晋三です。

先月の参議院選挙の結果で示された、国民の厳しい声を真摯に受け止め、美しい国づくり、新たな国づくり、そして改革を再スタートさせるため、今週、内閣改造を行いました。

これまでの、閣僚による不適切な発言、政治資金の問題、年金記録問題などによって失われた、政治や行政に対する国民のみなさんからの信頼を取り戻すため、新しい内閣のメンバーとともに全力を尽くす決意です。

政治資金の透明性を高める努力は行っていかなければなりません。そのための政治資金規正法の改正にも取り組んでいきます。

今後、政治資金の問題が指摘されれば、閣僚には、国民に対してしっかりと説明をしてもらいたいと思いますし、十分な説明ができなければ内閣から去っていただく。そうした覚悟で閣僚になってもらいました。

【安倍内閣メールマガジン 第44号】政策実行内閣(2007/08/30)

遠藤武彦農水相は追及をうけ、辞任した。だが、これではすまない。

事件は、税金の使われ方と行政のありようを明らかにしたわけで、真相の徹底した糾明だけでなく、遠藤氏の政治的責任が問われないといけない。

これだけの短期間につぎつぎに「政治とカネ」にかかわって、自民党の腐敗の実態が国民の前に示された。

自民党はすぐに、政治資金規正法の改正問題という制度論をちらつかせ、その土俵で処理しようとするが、それはちがう。疑惑の真相を解明し、その結果を国民に示すことが先ではないか。

改造で新たに就任した閣僚からも、すでにいくつかの疑惑が出されている。

際限のない腐敗の実態があるという疑惑。国民の多くはこう思うのでないだろうか。

首相の「決意」にそって考えるのなら、首相の任命責任は極めて重い。人心の一新ができていないのは明らかだから、すでに首相は信頼するにたえないと皆、考えるだろう。

自民党は深刻な事態を迎えている。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

地デジがもたらす問題。難民だけか。

アナログ放送終了まであと4年!地デジ難民は救済できるか?(JapanInternet)

2011年7月24日までに今のアナログ放送から地上デジタル放送に完全移行する。地デジを観るには、デジタルテレビかもしくはチューナーという対応機器を要します。記事にあるように一定の金額が必要になるので、難民も生まれるというものです。

難民とよばれるのは、機器を買えない低所得者はテレビ放送の視聴から締め出しをくらうことになるからです。記事が言及する難民を救済するための措置が必要でしょう。

CMが繰り返される中、調査による限りアナログ放送の停波の認識は高まって90%を超えたとようです(上記記事)。

こうして国民の意識を高めながら、企業の側からみると、電機機器メーカーにとっては利益を得るための新しい市場をつくることになります。

実際に、デジタル化にあたっての経済波及効果が推計されていて、それによれば、10年間で約212兆円の経済波及効果と約711万人の雇用創出が見込めるというのです。

そのほか、デジタル化になれば、たとえば、視聴者は高品質の映像・音声サービスだけでなく高齢者・障害者にも配慮した字幕・解説放送など、サービスの質が向上すること、事業者にとっては多様・多彩な番組制作、高品質サービスが可能になること―などメリットがあげられています(*1)。

しかし、世の中、よいことづくめではありません。システムが大きく変わるわけですから、難民ばかりか、放送各社にも莫大な投資を迫るのです。民放連(*2)は全127社の投資総額を8082億円とはじき出しています。1社あたり60億円を超える負担額です。

すると、予測されるのは、放送各社の生き残りをかける投資だということです。淘汰される放送会社がでてきかねません。それだけではなく、経営効率をいっそうあげる方向にこれは働くでしょうから、番組の劣化も懸念されるのではないでしょうか。

技術的にも問題なしではありません。

山がちな日本では各地に中継局を置かなければなりません。現在8000を超える中継局をデジタル対応に改修するのに、1つの中継局で3220万円を要すると試算されていますので、これも気が遠くなるような金額が必要なのです。それでも、10%の家庭には電波が届かないと予測されています。こうした中継局の改修によっても電波が届かない地域に対応するために光ファイバー整備事業も計画されるといいます。

予想される、けっして解決が容易でもない問題がありながら、なぜ放送デジタル化がすすめられようとしているのか。その根底には、e‐Japan戦略(2001年)があります。

そこには、「5年以内に世界最先端のIT国家となる」と記されているのです。

記事は、延期も匂わせていますが、世界的なITと自慢しても内実にこんな問題を抱え込みそうならば、今からでも地デジの良し悪しを俎上にのせても遅くはない気がします。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

*1;地上デジタル放送懇談会報告書

*2;日本民間放送連盟

「難民とよばないで」;ネットカフェ難民考

お客様を「ネットカフェ難民」と呼ばないで──。最近の報道などでよく用いられるようになったこの言葉について、日本複合カフェ協会(JCCA)が使用を止めてほしいと訴えている。

なお、JCCAによれば、深夜にネットカフェを利用する人の中には定職に就くことが難しい人もいることは認めており、地域によってはその数が多いこともあるという。ただし、これを大きな社会問題だとする見方には疑問を投げ掛けるとともに、「お客様は難民ではない」(JCCA)と強調している

。業界団体がいうようにたしかに「お客様は難民ではない」だろう。でも、禅問答をやっていても仕方がない。

厚生労働省の今回の調査では、ネットカフェなどで週半分以上寝泊まりする「住居喪失不安定就労者」を「ネットカフェ難民」と定義づけている。

この定義の妥当性や客が難民かどうかという点に眼を奪われると、肝心の日常社会の一面が見えづらくなる。厚労省の定義による「ネットカフェ難民」という層の存在をまず見つめることだ。だから、厚労省の調査は、「ネットカフェ難民」という一面が公式に調査されたという点で評価しうるものだと思う。

ネットカフェ難民5400人 4分の1が20代 厚労省

24時間営業のインターネットカフェ、マンガ喫茶で寝泊まりし、日雇い派遣などで不安定な暮らしを強いられる若者の存在を労働組合などがトレースし、その実態を世に知らしめてきた。彼らの多くは、失業をきっかけに住居を失い、そのために就職が困難になるという悪循環にあることが指摘されてきた。

今回の調査では、ネットカフェなどで週半分以上寝泊まりする者を推計している。全国で約5400人いると厚労省は推計した。この数字に関してはさまざまな解釈が成り立つだろう。

当ブログでは、ネットカフェ難民という事象を社会の縮図とよんで、特別の条件下にある青年の問題ではないことを指摘してきた。社会の矛盾にさらされ、それを引き受けざるをえない不安定な層である。

「ネットカフェ難民」を生み出している「日雇い派遣」などの不安定雇用形態にも当面、社会保険加入の条件を開くべきだろう。多くが失業を発端とし、住居を奪われたわけだから、日雇い労働者への家賃などへの具体的な援助を要する。

選びようのない状態をつきつけられ、強いられるとはどういうことか、それを共有してはじめて事態は解決にむかうのかもしれない。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

【県連エントリー】

ネットカフェ難民という彷徨える者

ネットカフェ難民;社会の縮図としてネットカフェ

貧困を語るときの盲点

自衛隊「レンタル制度」は体のよいリストラか

防衛省が、民間企業の若手社員を自衛隊に2~3年の期限付きで入隊させる「レンタル移籍制度」の創設を検討している。

人材確保策の一環だが、背景には自衛隊の若手教育に対する企業側の期待もある。同省は、今年度中にも民間企業などに意向調査を行い、試行につなげたい考えだ。

自衛隊は精強な部隊を維持する上で若手隊員を確保する必要があるため、陸上自衛隊では2年、海上、航空各自衛隊では3年の期限で勤める「任期制自衛官」の制度を設けている。応募資格は18歳以上27歳未満。高校卒業者を中心に毎年1万人前後を採用し、数回の任期を経て、毎年5000~6000人が退職する。

しかし、最近は、景気回復に伴って民間企業志向が強まっているほか、大学進学率も高まり、高卒者の確保が年々難しくなっている。また、少子化に伴い、募集対象年齢の人口が減り、人材確保は将来的にさらに厳しくなると予想される。(リンク切れの場合はここ)

自衛隊が隊員確保に力を入れているのは、自治体広報板や街角でみかける広告、そして学校訪問などでおよそ推測がつく。

自衛隊のこうした実情と、企業側の意向が一つになったということか。が、一歩踏み込めば、「不要な人材」を自衛隊に送り込むという願ってもない企業側の理由も考えられぬことではない。

記事は「入隊期間が2~3年の長期に及ぶことや、自衛隊で学んだことが企業などに戻った時にどう生かせるかなど課題も多い」と伝えているが、2、3年の空白期間は企業にとって無視できないはず。で、カムバックはもとより考えていないと考えるのが順当だろう。

体のよいリストラと推測するのは、あながちまちがいではないだろう。

一旦こうした制度が定着すれば、企業で人材を確保し、使ってみて企業にとって「不要な人材」は自衛隊に入隊させるというシステムができあがることになる。

この安定的隊員確保システムは、「美しい国」づくりともちろん無関係ではありえない。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒

PS;この問題について、水島朝穂・早稲田大学教授が自身のホームページ(平和憲法へのメッセージ)で詳しくのべられています。

自衛隊にも「レンタル移籍」 2007年8月20日

ぜひ、ご一読ください。

参考;朝雲ニュース (07年8月28日 16:25追記)

『もしも世界が100人の村…』でみる所得格差

ニュースは、日本の所得格差が最大になったことを伝えている。

厚生労働省が24日発表した2005年の「所得再分配調査報告書」による。同報告書は、ジニ係数が過去最大の0・5263で、初めて0・5を超えたことを指摘しているのである。

関連して、ジニ係数って何?という文章で、内田樹氏がこれに言及している。

ジニ係数は、格差社会がたびたび論じられるようになって、それなりに浸透して多くの方は一度は聞かれたことはあるだろう。

内田氏のエントリーではむろんジニ係数そのものについて解説はされていない。全体の所得がどのように分配されているのかを調べるとき用いられるこの指標の、分かりやすい解説をウェブサイト上で探してみた。富山大学・中村和之(*)氏のものが私には分かりやすかった。

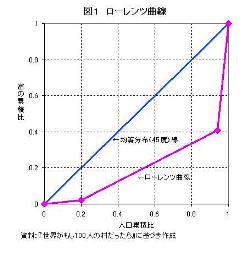

氏は、『もしも世界が100人の村だったら』を引用してこう説明している。(右図をクリックすると拡大します)

氏は、『もしも世界が100人の村だったら』を引用してこう説明している。(右図をクリックすると拡大します)

数値例で説明しましょう。数年前、『もしも世界が100人の村だったら』という本が話題になったことを御記憶の方も多いと思います。そこに以下のような記述がありました。

「すべての富のうち6人が59%をもっていて みんなアメリカ合衆国の人

です 74人が39%を 20人が、たったの2%を分けあっています」3)

これによると、世界の人々のうち、保有する富でみた下位20%(20人)が世界全体の富の2%を持っているとされています。さらに、下から数えて94%(20人+74人)の人々が世界全体の富の41%(=2%+39%)を保有していることも分ります。この関係を図示すると、図1のような富の分布に関するローレンツ曲線を描くことができます

。この説明で、所得分布を表すローレンツ曲線の意味が理解できるだろう。

ジニ係数は、均等分布線(角度45度の直線)とローレンツ曲線で囲まれる弓形部分の、<上記45度の直線とx軸のつくる三角形=1/2>にたいする比で表される。

この比が大きくなれば、分布が均等でない、所得分布では格差が大きいことを示している。

ただし、ジニ係数は、たとえば世帯の属性のちがいを表現できないなどの、いくつかの注意すべき前提がある。それをふまえて、厚生労働省をながめてみればよい。

ただ、経年的に比較してジニ係数が最大値を示しているので、所得の分布がもっとも不均等になったということだ。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

*所得格差を測る指標 -ジニ係数とローレンツ曲線-

内田樹氏の貧困とは…。

新しい氏のエントリーを拝読して、氏がその立場に身を置いていることをあらためて感じた(ジニ係数って何?)。というより、いっそう(混迷の)深みにはまっている。

氏によれば、「日本でも格差がアメリカ並みに拡がっている」と書いている人と「日本は世界でも例外的に格差の少ない社会である」と書いている人と両方いる。そして、どっちもほんとという。

本人が「ほんと」だと思っていることは、その人にとっては「ほんと」である。

私自身は「格差」というのは(ひろく「貧富」といってもいい)幻想的なものだと考えている。

かつて「一億総中流」という認識がひろく流布しているときには(実際には天地ほどの所得差があったが)日本人は一億総中流気分であった 。

幻想である証左に、つぎの例をあげている。

所得200万円の人から見ると、所得が1億円の人も所得が10億円の人も「(雲の上の)同じ世界の人」である。

だが、同じその人は所得500万円の人を自分とは「(同じ地上の)別世界の人」だと思っている。

一方では9億円の所得差が「ゼロ」査定され、一方では「300万円」の所得差が「越えがたい階層差」として意識される。

格差というのは数値的なものではなく、幻想的なものであるというのはそのことである。

内田氏ほどの人が、格差という以上、それが相対的な概念であることを承知していないはずはないだろう。そして、1億円も10億円も、ローレンツ曲線で表すとすれば、その差異9億円がたいして意味をもたないことも明らかであるだろうに。

氏のブログは、自身がいうようにアクセス1000万を超える人気ブログだ。

そして、氏の文章は、学者然というより、むしろ学者の匂いすら一切感じさせない、柔らかな文体である。だから、人気なのかどうかは私には分からないが、高い人気を獲得していればこそ、その言動には責任は伴うだろう。

仔細にながめてみれば、素人の私からみても、ずいぶんと飛躍した内容を含んだものもあると思えてならない。一度、読者のみなさんにも読んでいただければ、たちまち分かろうというものだ。

氏のブログのタイトルには、「みんなまとめて、面倒みよう」という副題が添えられているが、彼の語るところからはそんな気配はとても感じられない。

格差や貧困にたいする彼の眼は醒めていて、しかもそれを拒絶しているとさえ思う。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

「プーチンになろう」。ブッシュにはなるまい

「プーチンのようになろう」 ロシア紙が肉体改造特集(朝日新聞)

「プーチンのようになろう」 ロシア紙が肉体改造特集(朝日新聞) 「プーチンのようになろう!」。22日付のロシアの大衆紙コムソモリスカヤ・プラウダは、筋骨隆々たるプーチン大統領(54)の写真にこんな見出しを掲げ、筋肉の部位ごとにどんなトレーニングを積めば大統領に近づけるかを解説する特集記事を掲載した 。

断っておきますが、マッチョな人を私は決して好きではありません。ただ、紹介したいのは、こんなメディアがあるということです。

マッチョな人はなにもプーチンだけに限らないわけです。が、彼がたまたまロシア大統領という地位にあるために、ニュースにもなる。ましてやプーチンの肉体について事細かに書こうとはさらさら思ってもいません。

つけ加えれば、「日焼けしてセクシーで機敏な男性が省庁のオフィスを埋め尽くしているのは、見るだけですてきなことだろう」という同紙の女性記者のコメントが私には理解できません。単に、彼女がマッチョ好きなのか、あるいはプーチン好きなのか、のどちらかなのでしょうが、一面的な思い入れにすぎません。

話はかわります。マッチョ好きでもない私があえて「プーチンになろう」という記事を紹介したのは、むろん魂胆があります。

話はかわります。マッチョ好きでもない私があえて「プーチンになろう」という記事を紹介したのは、むろん魂胆があります。そのもとはブッシュ大統領の発言です。

米大統領、戦前日本とアルカイダ同列視 歴史観に批判

イラクの泥沼化から展望を見出しえない米大統領は、こんな発言もありなのかもしれません。支持率低下、側近がつぎつぎに職を辞する事態の憂き目に遭っているブッシュ大統領。落城間近の政権とはこんなものなのでしょうか。

ただ、日本のアルカイダとの比較の良し悪しは別にして、私はブッシュ氏の発言の一部は納得できる部分がある。

記事が伝えるところでは、前後はひとまず脇において、こうのべている部分はどうなんでしょう。記事は(ブッシュ氏の発言に関して)こう伝えています。

大正デモクラシーを経て普通選挙が実施されていた史実は完全に無視され、戦前の日本は民主主義ではなかった、という前提

このうち、大正デモクラシーと歴史教科書が言及する事実はあったとしても、戦前の日本が民主主義だったとはいえないでしょう。ブッシュの語り口がどうかの問題はあるにせよ、戦前は民主主義ではなかったといってよいと私は思います。むしろ、戦前と敗戦をはさんで、戦後との明確な相違こそ、日本人はしっかり理解することが大事だと思うのです。むしろこの朝日記事にはその点でナショナリズムの匂いがしないでもありません。

それにしても、ブッシュの歴史観が一国の大統領のそれにふさわしいか否かと問われれば、私もノンというでしょう。

彼にとってはほとんどアポリアとなっているイラクの戦局打開を図りたい一心での発言でしょうが、米国民にむかって自らのイラク政策に誤りはなかったと、あらためて訴えて、いまの時点で奏功するとも思えません。

こうみてくると、わが国の首相とダブってみえてくるから不思議です。

政権についていたいという執念じみたものはあるわけでしょうが、しかし、たとえば危機管理のなさをあちこちで指摘されながら、事態打開の方法論が安倍首相からは明確に語られたことはありません。

だから、「プーチンになろう」と煽る人はいるのかもしれませんが、どうでしょう、ブッシュになろうという人がいるのでしょうか。そして同じように落ち目といわざるをえない安倍首相になろうとよびかける人はいるでしょうか。

日本の歴代首相あるいはアメリカ大統領のなかには、本人の意思とは別に、実績や言動その他で、二度と顧みたくはない人物がいるように思うわけです。

率直ないまの評価は、米国においてはブッシュが、日本では安倍首相がそのうちの一人になる可能性は大いにあるといわざるをえないのではないでしょうか。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒

行政を告発;「おにぎりが食べたい」餓死事件の今

辞退届により生活保護を廃止された北九州市小倉北区の男性(当時52)が孤独死した問題で、市民団体「生活保護問題対策全国会議」(代表幹事・尾藤廣喜弁護士)の弁護士らが、保護行政の現場の責任者である同市小倉北福祉事務所長を、保護責任者遺棄致死と公務員職権乱用の容疑で、24日にも福岡地検小倉支部に告発する方針を固めた。同会議の弁護士によると、生活保護に関する行政の責任を巡り、刑事告発にまで発展する例は極めて珍しいという。

弁護士らが準備した告発状によると、亡くなった男性は肝炎などの病気があり、就労など自立のめどもなかったのに、同福祉事務所長は今年4月2日、現場の責任者としての職権を乱用し、男性に辞退届を提出させて保護を廃止。その後も廃止の取り消しや救護などをせずに放置し、死亡させたとしている。男性は7月10日に死後約1カ月の状態で見つかった。

辞退届については、強制的に書かされたことをうかがわせる男性の日記が見つかっていることなどから、「任意かつ真意ではなく、書かされたもの」としている。

同会議は「頼みの綱が断ち切られ死亡したことは明らか。新たな犠牲者が出ないよう刑事処分によって厳しく断罪されるべきだ」と主張している。

記事で伝えられる告発は、この事件の解明だけでなく、生活保護行政の今後にとって大きな意味をもつものだと思います。メモ的に簡潔に以下に言及しておきます。

「おにぎりが食べたい」と記された日記は、この事例の象徴でもあった。生死を境をさまようぎりぎりのところでのこの男性の叫びは、あらためて胸を打つ。

そして、本人の辞退届を出した背景に行政の圧力があることが事件の発覚以来疑われたが、調書の改ざんが指摘されてきた。

今回の告発は、この具体的な事実の解明の上にたったものだ。

明確な改ざんの事実。これは動かしがたい。

北九州市はこの死亡事件以前にも、05年、06年にも生活保護を受給できなかった男性が2人死亡している。市のこうした対応の裏には、生活保護申請を水際で遮断するよう指導してきた国および厚生労働省の姿勢がある(*)。同市と厚労省の責任は重い。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒

PS;当ブログでは、この事件を以下のとおり扱ってきました。

「おにぎりが食べたい」その後

主治医が「普通就労可」とはいっていないと言明していたことを明らかにしました。

主治医は「市側には、症状が軽快し軽作業は可能とはいったが、普通就労ができる状態ではなかった」と説明していると伝えられています。

市が作成した症状調査票の「主治医の意見」について、実際の説明とは異なる内容が記載されていたことになります。

一票に託せず;生活保護「辞退」で死亡

*福祉事務所がこのような対応を行う背景として、いわゆる「123号通知」(厚生省社会局保護課長・監査指導課長通知 昭和56年11月17日社保第123号「生活保護の適正実施の推進について」)の存在があります。

内田樹氏の格差社会観って……。

そして、列記したいずれでも今はないけれど、ひとたび生活の歯車が狂うと、現在の生活からいずれかに転落するかもしれないという不安を抱き、息苦しさを感じる人は、少なくないだろう。転落への不安と背中あわせなのである。

だからこそ、自分だけは転落しまいとし、自分のことを考えてきた。他人のことなど考えられなかった。別のいい方をすれば、勝ち組に自らを位置づけようとしてきたのだ。これこそ、格差社会というものをいっそうの深みに追い込んだ一つの要因だとも思えなくはない。

格差社会をあれこれ定義しようと試みるより、こんな社会の断面が現実にころがっていることを、ひとまず共通の認識にしておくことが、私はむしろ大事だと思う。

内田樹氏がブログで格差社会について書いている(格差社会って何だろう)。疑問に思った点いくつかをあげる。

氏の格差社会観の核心はつぎのくだりにある。

「格差社会」というのは、格差が拡大し、固定化した社会というよりはむしろ「金の全能性」が過大評価され、その結果「人間を序列化する基準として金以外のものさしがなくなった社会」のことではないのか。

無理に定義づけようと思うと、こんな結果だ。何かしら変だ。

格差社会とよばれるものはたしかに所得格差が主たるもの(の一つ)かもしれないが、それは結果であって、たとえば雇用の機会や形態を、働く者が選び取りようのない現実が前提にあった。選べない現実を押し付けたのは、彼らの働く場所を「提供」する企業であった。

この社会では自分のいきざまを自分で決めることはできない。

その典型を、たとえばロストジェネレーションといわれた若者たちにみたのではなかったか。

内田氏はまた、格差社会はすべて金の問題だととらえている。氏のこんな表現があった。

パラサイトシングルというのも、フリーター・ニートというのも、ネットカフェ難民というのも、過労死寸前サラリーマンも、要すれば「金がない」せいでそういう生活様態の選択を余儀なくされている 。

だが、金がなくて、パラサイトシングルやフリーター・ニートになったのではなかった。いろんな条件があったにせよ、彼らの多くもまた、それを選ばざるをえなかったのではなかったか。

そして、氏は心の問題、内面の問題として片づけようとしている。

人々が人間の価値について、それぞれ自分なりの度量衡をもち、それにもとづいて他者を評価し、自己を律するならば、「格差社会」などというものは存在しなくなるだろう。

これはいったい、勝ち組、負け組ですべてを分け、勝ち組に皆がなびいたこととどこが異なるのだろう。私からみると、そんな環境に置かれる社会に皆生きてきたのだが、それでも氏の言説にしたがえば、それぞれの度量衡にもとづいて判断したといわざるをえない。

たとえると、貧乏であるかどうかは、その人の気持ちの問題だといわんばかりの主張だともいえる。

第一、格差という相対的な概念を論じようとしているのに、自分なりの度量衡で計れとは滑稽ではないか。

現実はそれでもシビアだ。相対的貧困率の数字はいやがおうでも私たちの前に現われてくる。セーフティネットの水準だと考えてよい生活保護基準以下の所得の世帯がなぜ増加するのか。それは、その人たちの気持ちの問題ではないだろう。

氏の主張は、ようは自己責任論の枠組みを抜け出していないといってよい。自分なりの度量衡をもてとさけぶのは、自分で責任もての言い換えだと私にはみえてしまう。

日本の所得の再分配を見直せという主張に、左派だけでなく、さまざまな立場の人(*)が着目するようになった。税やその他のしくみをとおして、たとえば垂直的に富む人から貧しい人へ所得を振り分ける。富む人には応分の負担をしてもらうのである。

他者へのこうした眼差しを認めるか、そうでないのか、結果的にそれが格差社会を論じる際の分岐だろう。

他者への無関心は、氏の主張に見え隠れしているのではなかろうか。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

*たとえば橘木俊詔、広井良典など。

朝日社説;「千匹のハエ」とは…。

新藤兼人監督の経験をもとに、語りかけるようなこの社説の核心は、非人間的な戦争の醜さから目をそらすな、というところにあると思います。

だとしても、「千匹のハエ」の意味はいったい何か。何かの象徴なのでしょうが、率直にいってなかなか分かりにくい。亡くなった多数の兵士を指していると考えたブログもありました。累々と地面にころがる日本兵。こう考えたのでしょう。

むしろ、特定の何かのたとえではなく、戦争という非日常の現実全体をさしていると私は受け取るのです。

執筆者は、特攻隊、集団自決、大量殺戮(さつりく)……。戦争のそこかしこに「狂気」があります。新藤さんが見たハエもその一つでした、と書いているので、「狂気」の果てといってもよいのかもしれません。

我われに分かりにくい理由の一つは、たとえとなる「千匹のハエ」(という状態)をまず知っておかなくては、理解できないということです。ここに無理があります。

いまどきの中高生の中には、ハエそのものをみたこともない人がいないとも限りません。そして、千匹とはいわないまでも、ハエがたくさん集まった状態を経験しなくては、想像力もわかないというものです。

たくさん集まった異様なハエの集団。その不気味な光景を経験しないでは、そこから前にすすむことはできない。思考停止をきたす。想像力もそこでしぼんでしまう。

「千匹のハエ」という戦争の醜さの象徴が必ずしも成功していないのは、このためでしょう。

その経験を前提にいまどきの中高生に語りかけたことに無理があったのです。むろん社説子のいうところに異論はないのですが。

おそらく社説子にも戦争の経験はないのでしょう。私もふくむそうした人に戦争を語ることはなかなかむずかしい。

多くは、戦後生まれだから、その想像力はたかが知れている(ここ)とのべたのは、まさにこのことにかかわっています。

それでも戦争は、語られないといけないのでしょう。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

*全文は下記。またはこちら。

戦争という歴史―「千匹のハエ」を想像する

| « 前ページ | 次ページ » |