森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら

花・髪切と思考の

浮游空間

カレンダー

| 2025年8月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | |||||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

| 31 | ||||||||

|

||||||||

goo ブログ

最新の投稿

| 8月6日(土)のつぶやき |

| 8月5日(金)のつぶやき |

| 6月4日(土)のつぶやき |

| 4月10日(日)のつぶやき |

| 2月10日(水)のつぶやき |

| 11月12日(木)のつぶやき |

| 10月26日(月)のつぶやき |

| 10月25日(日)のつぶやき |

| 10月18日(日)のつぶやき |

| 10月17日(土)のつぶやき |

カテゴリ

| tweet(762) |

| 太田光(7) |

| 加藤周一のこと(15) |

| 社会とメディア(210) |

| ◆橋下なるもの(77) |

| ◆消費税/税の使い途(71) |

| 二大政党と政党再編(31) |

| 日米関係と平和(169) |

| ◆世相を拾う(70) |

| 片言集または花(67) |

| 本棚(53) |

| 鳩山・菅時代(110) |

| 麻生・福田・安倍時代(725) |

| 福岡五輪幻想(45) |

| 医療(36) |

| スポーツ(10) |

| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |

最新のコメント

| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |

| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |

| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |

| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |

最新のトラックバック

ブックマーク

| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |

| ■ machineryの日々 |

| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |

| ■ すくらむ |

| ■ 代替案 |

| ■ 非国民通信 |

| ■ coleoの日記;浮游空間 |

| ■ bookmarks@coleo |

| ■ 浮游空間日記 |

過去の記事

検索

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

消費税増税と決別すべき時だ

率直にいえば社会保障のためには増税が必要ではと考える向きもあるのかもしれません。わが首相は「中福祉中負担」などとのべましたし、懐を痛めず社会保障などありえないという世論形成がすすんでいるとみなくてはならないようです。

今国会で、挑戦的な麻生所信表明演説を受け、小沢代表が代表質問をした際、当ブログは、以下のようにのべました(参照)。

| 消費税が導入されて20年になります。この20年で消費税の税収は188兆円といわれています(*1)。一方で、軍事費は、消費税導入時の3兆7000億円から年々ふえつづけ、19年間で増加額は累計で19兆6000億円になるのです。この間の法人税減収分が160兆5000億円ですから、あわせると180兆円となりますね。 額にかぎっていえば、消費税による税収は、法人税減税と軍事費にあてられ消えたといってもよいでしょう。 消費税が導入されて以降、結果として上にのべた数字をあとづけることができるのです。 |

一つの区分としてとったこの20年の間に、バブル崩壊ののち、企業がとったのは、国際競争力をつけるといって、そんな環境のなかでも利益を確保するに足る経営構造を構築することでした。リストラ、正規雇用から非正規への置き換えにはじまり、その結果、富の集中が際だち、貧困が広がる、ごく簡単に描けば、これが日本社会の構図ではなかったでしょうか。その上に、財界・大企業は上述のように税制面でも優遇されてきたわけですから、この間の経過を反転させて、応分の負担を大企業に求めることがあってよい、こう思うのです。

ところが、日本の政治の場面では、大企業に負担を求めたり、米国の負担が増える方向を提案すること自体が、禁句になっている。

民主党ですら、官僚支配の脱却はいえても、米国追随からの脱却はいえない。

ムダの排除を一般的にはいうが、大企業優遇税制をあらためよとか軍事費を削れということを、野党の民主党がいえたでしょうか。

結局、読売がこう社説であおるのは、いわゆる聖域をもうけることについて自民、民主で一致しているからにほかならないでしょう。その結果、消費税増税に財源を求めることになる。

社説はイギリスの経験(参照)、社会保障切り捨ての産んだ負の遺産に言及して、同じ轍を踏むなと促しています。ここまではよいのですが、消費税増税をリンクさせることなしに社会保障の維持ははたして不可能なのか。そこを議論すべきです。

国民に負担を求める前に、ムダがあるではないか。

軍事費を削ることはできないのか。

大企業優遇をあらためることはできないのか。

今の自民党政権にこれらのことはできないでしょうが、では交代しようとしている勢力にこれができるのか。

本格的政権交代などと打ち出す以上、これらに手をつけられるのかどうか、はっきりさせるべきでしょう。

でなければ、交代しても顔がかわって、心と体は同じということになりかねません。

まさに今、消費税増税と決別すべきときではないでしょうか。

(「世相を拾う」08207)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

追記;この社説が発表された17日、麻生首相になって経済財政諮問会議が初めて開かれています。この会議では、社会保障の財源問題も当然、議論されるわけで、社説はそこを視野に入れてのものでしょう。

【関連エントリー】

消費税を考える

消費税増税をあいまいにできない。。

社会保障費を口実に、消費税増税の世論をつくりあげようとしてきたのが、これまでの自民党政権であった。

日本では、1978年に当時の大平内閣が消費税導入を提案したものの、選挙で大敗し撤回して以来、ことあるごとに消費税導入が打ち上げられてきた。そして、ついに1988年、竹下内閣のとき、はじめて日本に消費税が導入され、翌年の4月から税率3%で実施され、地方消費税とあわせて5%で今日に至っている。この間、非自民政権であった細川内閣も、社会党村山内閣も消費税増税をもちだしてきたことを私たちは記憶にとどめておいてよいだろう。

消費税がこのように、再三もちだされるのは、この税の課税が広い意味での消費という行為にかかわっているからである。あたかも打ち出の小槌のように税がとれる。大衆課税といわれるゆえんでもある。消費にかかわるのだから、日常の生活に不可欠なものに課税される以上、低所得者ほど収入に占める税負担の割合が高くなるのは、だれでも分かることだ。

総裁選のなかで麻生氏や与謝野氏が消費税増税にふれ、それ以外の候補者だれもが反対の意思を表明しなかった。今の政権につく自民党が消費税を増税するには、上にのべた経過でも明らかなように、民主党の同意を不可欠の要素とする。民主党は、政権交代を訴えていて、選挙前に増税賛成を表明しようものなら、世間の反発は必至なので、増税やむなしという態度表明を封印している。けれど、藤井最高顧問が再三、消費税に言及してきたように、同党は少なくとも消費税反対の立場はとっていない。

これもまた、総選挙後の展開のなかで、状況によっては一部で伝えられるような政党再編とともに消費税増税の議論が浮上する可能性は大きい。

当ブログは、税をどのように、どこからとるのか、この点が各政党の立脚点を如実に示すものだと指摘してきた。

だから、財界・大企業の意向に忠実な自民党は、大衆的な税収奪を強化する一方、企業減税に血道をあげてきたのだ。

もう2週間ほど経つが、消費税増税の動きについて、医師の細田悟さんが医療・介護の完全非課税化を訴えている(朝日新聞「私の視点」08・09・11)。

氏の意見はもっともなもの。その主張は、医療機関が消費税を負担するしくみの盲点を衝いている。あえて医療サービスを受ける患者さんといういいかたをすれば、患者さんはサービスの提供を受けるにあたって、保険診療であるかぎり現在は消費税はかからない。一方、その保険診療を構成する医療機関側の消費、つまり薬や材料、医療機器には消費税が課税され、医療機関は相当する消費税を支払わなくてはならない。医療機関が、これらの最終消費者になるからだ。医療の世界にも、大企業は深くかかわっていて、薬や医療機器などを製造する企業は仕入れにかかる消費税を結果的に最終消費者たる、医療機関に転嫁でき、自らは消費税を支払うことはないのだ。逆にいえば、この消費税の徴税のしくみは、大企業・財界にとってまことに旨みのあるものだといえよう。自分は支払う必要のないものだから。

細田さんの眼は、この医療という世界での消費税徴税の理不尽さを訴えるだけでなく、税のとりかたにまで及び、対案を示している。

氏の指摘は、つぎのとおりだ。

| どうすればよいのか。日本には完全非課税となっている業界が一つだけある。輸出業界である。輸出業界はゼロ税率が適用され、仕入れにかかった消費税は全額還付を受けている。立正大法学部の浦野広明教授によれば、06年度のトヨタ自動車の還付税額は2859億円であった。ここに財源がある。 |

医療など社会保障や教育を社会的インフラとしてとらえ、セーフティネットだと理解する立場ならば、それを完全非課税にする、その実現をめざすべきだというのだ。至言である。

いまの消費税の抱える理不尽さをただしこそすれ、増税は御免こうむりたい。

税をどこから、どのようにとるのか、あいまいにしてはならない。総選挙を前に、消費税にどんな態度をとるのか、しっかり見定めたい。

(「世相を拾う」08188)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒

まず大企業・財界が払ったら。。

たばこ税増税や消費税不可避という主張が、聖域にはいっさい手をつけないという点で同じものだと、昨日のエントリーでのべました。

総裁選のなかで世論をつくるために、候補者たちが消費税増税を強調しはじめています。

| 消費税、将来は10%台に=「中福祉、中負担」3年据え置き-自民総裁選で麻生氏 |

| 敬老の日 総裁候補は負担を率直に説け(9月15日付・読売社説) 総裁選では多くの候補者が、「今は消費税率を引き上げる経済状況にない」「まず歳出の無駄をなくす」との主張からあまり踏み出さない。 ただちに消費税の議論を始めても、実際に税率を引き上げるには周知期間を含め、1~2年は要する。景気回復を図りつつ、消費税の論議を同時に進めるべきだ。 安心できる長寿社会には負担の増加が伴う。その点がどれだけ率直かつ具体的に語られるのか。総裁選後半の議論を見極めたい。 |

そもそも税は、誰が負担するのか、どこからとるのか、これが衆院選の争点の一つになってきました。階級的対立がここにあると読みかえてもよいでしょう。

ですから、経団連はこう主張するのです。自らの税金は少なくし、国民からの収奪を最大にしようという魂胆からです。

| 11年度までに消費税10% 経団連前倒し提言へ |

自民党政治をかえることとは、一つには、税制面に著しい、大企業・財界優遇の政治を切り替えること、これです。政権交代をさけぶ勢力も、実はこの点は聖域にしている。

自民党の政治をかえるのなら、大企業・財界から税をとれ、これが現局面で、もっとも分かりやすいメッセージだと思うのです。

(「世相を拾う」08176)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

【消費税関連エントリー】

政党助成金を「聖域」にするな。

「無駄をなくせ」の限界

本心はいうまでもない- 消費税増税

将来的に一致。自民と民主。

医療費で財政破綻はない。

最近の消費税関連エントリー

消費税を考える

本心はいうまでもない- 消費税増税

安心実現などといって、国民に寄り添う姿勢を強調しようとする新しい内閣ですが、消費税増税という年来の課題をもって登場していることを忘れてはなりません。

内閣の布陣は、消費税導入を明確に射程に入れていると思います。

消費税導入という圧力が、経団連に象徴されるような財界・大企業のかねてからの強い要求であることは、内閣の改造という一つの政治的セレモニーがあろうとなかろうと、前後してまったく変わってはいません。それを忠実に、いかにやりとげるのか、福田首相はちゃんと抑えている。

たとえ、表面上の言葉、会見での公式見解がどのようなものであろうと、いわゆる財源問題は、消費税導入という一点に今後、収斂されていくように思います。

そもそも財源問題にからんで、社会保障削減か、それとも消費税増税か、という二者択一がまるで既定の問題設定(の仕方)であるかのような、メディアもふくめて一致した論調のようですが、当ブログはもちろんそんな問題設定に否定的です。つまり、消費税を導入しなくても財源は見出せるというのが当ブログの基本的な立場です。

けれど、社会保障費をダシにして、今後、ふくれあがるだろう社会保障費を支えるには、消費税があるのみという論調が主流であることにまちがいはありません。少し前に、マスメディアが消費税増税をいっせいにうちだしたことに当ブログは言及しました(参照)。大方が、財源は消費税しかないととらえているのが日本国の現状でしょう。

だから、今いちど現時点で考えたいのは、消費税以外に財源を見出すことはできないのかどうか、ということを議論にのせていくことです。あるいは、税の配分を、いいかえると歳出のあり方を根本から見直してみることです。聖域という言葉が語られることがありながら、実はほんとうの意味での聖域というものが温存されているのは、自治体でいえば、かの橋下大阪府知事が大型公共事業や同和事業に手をつけずにいるように、国政においてもまったく変わりはありません。

税のとり方といえば、最初から大企業や大資産家へのそれなど一言もふれないで語られること、これが日本国のジョーシキになっている。換言すれば、大企業や大資産家への課税を以前に戻せという見解は、共産党がいうのみで、それは、異次元の世界であるかように扱われるか、無視されるか、のどちらかでしょう。念のために、三大紙をふりかえってみてもらえればよいのかもしれません。

80年代からの新自由主義施策とともに、税制面での、貧困と格差を拡大するような「税制改革」の連続によって今日がある。分かりやすくいえば、一部の特権的立場にあるものを除いて、税を広く収奪するという構図がこれまでではなかったのか。つまり、所得再分配機能を破壊してきた事実がここにあって、今日に至っている。これをいま問うことが、いちばん求められることだと考えるのです。

一方で、現実の日本国の政治シーンでは、内閣の改造と、早晩実施される総選挙での政治的帰結、「政権交代」が話題をさらうのですが、ある意味でいえば、そんな議論もまた、いちばん重要な論点を回避したものにすぎません。

なぜなら、税をどこからとるのかという論点は、政治的な対抗を反映した、政治的対立の最大のものであるはずです。自民党が、政治的に大企業・財界の意向を受け、政策を実行するという社会的要請を受けて行動する政党であれば、当然、同党の政策は、税制面で大企業・財界の税負担を最小にすることを目標としたものになるでしょうし、ここ10年近くはその姿勢が著しく強調されたのではないでしょうか。では、民主党はどうなんでしょう。

自民党にとってかわる政治を求める人ならば、たとえばこの論点で、自民党とはちがう明確な方向を求めるのでないかと私などは考えるのですが、マスメディアの報道も率直にいえってその選択を国民に求めるようなものになっているとはいいがたい。報道の前提として聖域があるのです。したがって、我われも議論もそれを当たり前のようにうけとっているのではないでしょうか。

総選挙があるから、自民党が選挙前に消費税増税を方針上で明確にするとは考えにくい。首相の問題先送り的発言はその典型でしょうが、発言はむしろ、消費税増税が前提だということをあらためてとらえるべきでしょう。

消費税増税をやるためには民主党と増税で一致しておかなくてはならないというのが当ブログの見立てですが、対決を、あえていえばみかけ上の対決を、双方が強調している以上、総選挙を前に民主党がそれをいいだすのはもちろん、自民党も口が裂けても明確にしない、そんな戦術なのでしょう。

もちろん、消費税増税は大枠で一致していると私は判断しているのですが。

(「世相を拾う」08145)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒

貧しい者はさらに貧しく- 消費税の累進性

消費税が導入されたのは1989年。

バブル景気の真っ盛りだった。

貧困と格差を、どんな立場の人であろうと少なからず感じ取れるような今日では、庶民の給与や年金の目減りというものの一つひとつに頓着せざるをえないというのが実感だろう。

そして、最近では、原油価格の高騰の結果、全国の漁船20万隻がいっせいに休漁するという、歴史的な出来事がついに日本国で起きる事態にいたっている。日本も捨てたものではない。このかぎりでは、燃油高は、地球規模で襲いかかったが、それにたいする怒りも国際的規模で広がったことを示している。

さまざまな負担増、物価高に耐えるところまで耐えてはきたが、その緊張した糸がぷつんと切れて、耐えられないという思いが、たとえばいっせい休漁という大デモンストレーションにつながっている。

こんな現状だから、社会保障の財源をだしにして増税を図ろうとする勢力にとっては、少なくとも立ち止まらざるをえない事態だといえる。ストレートな消費税増税ではなくて、たとえばたばこ税などのように他に財源を求める所説が浮上する。あるいは、あまりにも消費税のしくみが不公平であるために所得税の累進性を高めることを抱き合わせに提案する議論もでてきた。

けれど、消費税増税こそ本命である。

そうであるのなら、消費税の負担はどれほどのものか、どんな影響を与えるのか、あらためて考えてみてよい。

消費税が導入されたのはバブル景気のただなかであったと先にのべたが、だとすると、負担増、物価高に加えて、当初の3%から5%に引き上げられてきた消費税負担は、その時期にくらべると重くのしかかっているといえるだろう。

消費税は、生活保護受給世帯にももちろんのしかかる。

夫婦・子ども2人の世帯では、生活扶助基準額は年240万円程度(東京23区)だから、単純に5%をかけると消費税額は12万円になる。生活保護を取り巻く状況は、老齢加算や母子加算の削減・廃止にみられるようにますます厳しさをまし、基準が引き下げられている。つまり、社会保障費の自然増1兆1000億円を削減しようという政府の方針の、ねらいうちにあっているのが生活保護だ。

だからこそ、生活保護受給者たちは、もう50年も前にはじまった「朝日訴訟」の精神を引き継いだ生存権裁判に臨む決意をしたわけである。文字どおり生存権が侵されている。

公平とは何かを問うべきではないか。

所得の多い人は多く、少ない人は少なくという考え方に加えて、生きていくための生活費には課税しないということを原則にしなければいけないのではないか。この意味では、セーフティネットたる生活保護世帯が消費税を負担している現実はどうか。

湯浅誠は、消費税は国家的な貧困ビジネスだと喝破したが、つまりこれは、貧困状態にある人をなおいっそう深刻な貧困に陥れていくしくみであることを指している。それは、先の生活保護世帯の簡単な事例でも明らかだろう。生活保護を最低限度の生活費であるとすれば、生活扶助費のうち5%の消費税を支払うのは、すでに最低限度を下回っていることを示している。生存できる臨界点を負担が超えているということだ。

消費税をアップすれば、逆進性はさらに大きくなる(参照)。

貧困領域にある人ほど、重い負担の消費税増税はなんとしても避けるべきだろう。

人間として大事にされる社会を望む人なら、消費税増税にノンと叫ばざるをえない。

とるべきところが温存されているから、なおさらそうである(参照)。

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

ふれてはいけないことがある。

| 消費税率上げなら、所得税累進税率引き上げも…自民政調会長 |

所得税累進税率の引き上げに言及するあたり、谷垣氏らしさがでているのかもしれません。所得税累進税率の引き上げ、よいではないか。けれど、諸手をあげて賛成できるものかと問われれば、ノーと答えざるをえません。

谷垣氏は、消費税率上げ、所得税累進税率引き上げのどちらに重きをおいているかといえば、いうまでもなく消費税率上げです。

発言は、消費税率を引き上げるための地ならしでもあるでしょう。記事が指摘するように、「低所得者の重税感の不満を抑える狙い」なのですから。

ところが、この発言においても、消費税増税論者、それから「たばこ税増税」派、あるいはその他もろもろの論者に共通するある法則が貫かれています。このエントリーのタイトルにかかげた「ふれてはいけないこと」にふれないという法則です。

この法則は、自民党はもちろん、民主党の論者もまた、そしてあの山口二郎氏さえも貫く強靭さです。

聖域ということばがよく使われます。手をつけない部分ということでしょうが、それ以前にふれもしないことがある。

税は、払えるものが払うべきというのが、当ブログのスタンスですが、払えるのに払わない、また払わせようともしない聖域がある。論者たちは一切これにふれず、口をつぐんだままです。

逆進性に谷垣氏がふれているので、あえてそれにふれますが、消費税の逆進性は、消費の時点で勤労所得には根こそぎ課税して、消費されない利潤、利子、配当などの資本所得にはまったく課税しないというところにこそ本質があるでしょう。不公平なしくみです。

だから、こうもいいたくなるのです。大衆から税を奪い取るのが消費税の階級的本性だと。

少し回り道をしましたが、論者たちが口にしないのは、税をどこからとるかという点において、本来払える立場にある大企業や大資産家への課税です。

つまるところ、税をどこからとるかという論点は、たとえば政党なら、その政党がどの階層に目をむけ、どの階層のための政策を実現しようと考えているのかを鮮やかに示すものではないでしょうか。その限りで、消費税増税においても自民党と民主党の区別はないといってもよいでしょう。

谷垣氏は世論の動向をみて発言したつもりでしょうが、発言は、逆にいえば消費税の逆進性というものが、消費税増税派にとってのアキレス腱になっていることの証左にすぎません。その意味で、消費税増税反対派に投げたへなちょこ変化球なのでしょう。

増税論議は、終わりそうで終わらないようにみえます。

この終わりのない終わりに、私なら、消費税増税ではなく、法人税減税をやめ元に戻せ、大企業や大資産家への課税というストレートを投げて、決着をつけたい気分になるのですが。

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

消費税増税の大合唱で何をうたう…

消費増税の必要性を示唆 政府の社会保障国民会議

消費増税の必要性を示唆 政府の社会保障国民会議

さながら消費税増税の大合唱というところでしょうか。

「安定的財源の確保」という課題が、消費税増税にショートカットされることに強い疑念をもちます。

ですが、しょせんは社会保障国民会議も諮問機関。

財源をどこに求めるか、いよいよ、この対抗軸がはっきりしてきました。

当ブログではすでに消費税増税に反対する立場でキャンペーンをはっているつもりでいますが、冒頭の記事のように消費税増税不可避を強調する立場からだけでなく、対抗軸から国民の目をそらすための議論もまた現れています。

それが中川秀直氏らの議論です。そして、鳩山由紀夫氏の主張もこれに属するでしょう。

| 「たばこ」で煙にまくつもりか。 消費税論議。 法人税をあげよ。 |

消費税を導入する際も、そして税率を上げるときにも、私たちは社会保障を維持するためなどという口実をさんざん聞かされてきました。けれど、消費税の税率アップをはじめこの間の消費税による税収は、法人税減税による税収不足を補うものであった(「たばこ」で煙にまくつもりか。消費税論議。)のです。これが厳然たる事実でしょう。しかし、はたしてこれを元にもどすことは不可能なのでしょうか。私には、そうは思えないのです。

社会保障国民会議で5月、政府が説明した全額税方式(写真上)。基礎年金(満額で月6万6千円を支給)の財源は、現在は国庫負担が3分の1,残りは保険料負担です。その際、政府が明らかにした試算は、この保険料負担分をすべて消費税の増税でまかなうとどうなるかというものでした。

しかし、これも欺瞞に満ちています。

ただちに分かることは、保険料が使用者と労働者の折半という日本のしくみならば、企業の負担が減るということです。もちろん労働者の保険料負担分も減るのですが、一方で消費税負担分は増える。この方法では、保険料負担の軽減分を消費税負担分が上回るのです。差し引き増になる。

つまり、企業の負担していた保険料部分は、庶民の消費税増税分で少なくともまかなわないといけないからです。

企業がこうやって得する負担減を、「しんぶん赤旗」日曜版(08年6月8日号)が試算しています。それによると、トヨタは年114億円、キヤノンは年38億円という結果です。

消費税を大企業はもともと負担しません。仕入れるときに一時負担した消費税額はそのまま価格に上乗せできるからです(中小業者はこのようにはいかない)。

消費税を上げよ、上げよというのはここに理由があります。自ら負担することのない消費税。今度は、この消費税という大企業にとって旨いしくみをつかって、これまでの保険料の企業負担をへらそうという魂胆です。これまでの消費税が果たしてきた「役割」と同じように、消費税を活用し、大企業は負担をへらすことによって資金を留保することができるのです。

大合唱は、すなわちこんなふうに聞こえます。

富める者にはさらに富を、貧しき者にはさらに貧しさを、という具合に。この路線はしたがって、消費税というものが、貧しいものほど負担割合が高くなるというしくみをもつだけに、貧困の広がりこそが不可避の路線だといえるでしょう。

(「世相を拾う」08100)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒

最近の消費税関連エントリー

消費税増税やむなしのレールが敷かれつつあるように思います。また、マスメディアも、税をどこからとるのかについて、ほとんど踏み込んだ報道をしていないのが現状です。

収益の多くを広告収入から得ている実情では、消費税増税の旗をふる財界・大企業相手にものをいえないということでしょうか。

「たばこ」で煙にまくつもりか。 消費税論議。

抜本改革をいうのなら、消費税増税を捨てよ。

法人税をあげよ。

税源は消費税以外にないのか。

全額税方式という欺瞞

御手洗氏の発言または税をどこからとるのか。

法人税をあげよ。

| 医療費財源、たばこ増税も=民主・鳩山氏 民主党の鳩山由紀夫幹事長は31日午後、横浜市で街頭演説し、高齢化で増加する医療費の財源対策について「例えばたばこの税金を増やして、その分で高齢者の保険料を高くしないよう、消費税をたやすく上げる前に考えていく必要がある」と述べ、たばこ税の引き上げなどを検討すべきだとの考えを示した。 |

政府や財界などが、年金を支えていくためには消費税以外にもはやその財源がないかのようにのべている。

鳩山氏の発言はこれに呼応したもの。だが、正直なところ視点がずれている。

「消費税をたやすく上げる前に考えていく必要がある」というのはよいとして、問題はその先だ。たばこという嗜好に着眼して、それに課税するものがたばこ税だろうけれど、少なくとも低所得者はたばこを吸わず、高額所得者は吸うものと区分することはできない。その逆の、低所得者は吸って、高額所得者は吸わないと結論づけることもまたできない。ようは吸うか、吸わないかで税を負担する、しないが分かれるにすぎない。

消費税増税が声高にさけばれるのは、広く税源を確保できるからというだけでなく、税負担を免れようという明確な意思がそこに働いていることを見逃してはならない。

鳩山氏の発言はこの点で、まったく的をはずしたものとなっている。

消費税は逆進的だといわれる。消費する時点で勤労所得に根こそぎ課税するものである。その一方で、消費されない資本所得(利潤、利子、配当など)にはまったく課税しないというものでもある。

この一点だけで、高額所得者が負担ぜずに、庶民、さらにいえば低所得者ほど、負担割合が高くなるという不公平が浮かび上がる。なぜなら、高額所得者のこれらの資本所得は、その大部分は消費に回らずに金融資産として投資されて新たな資本所得を生み、しだいに累積して遺産として相続されていくからだ。利潤、利子、配当を考え、それで暮らすことなど、低所得者には無縁だからだ。

消費税を考える前にやるべきこと、それは法人税を引き上げること、そして所得税の累進性を高めることだ。

法人税を例にとると、政府はこの間、法人税率を下げてきたが、それを10年前に戻せば、数兆円の財源を生み出すことができる(*1)。

私は、中小の企業もふくめて法人税率を一律に引き上げるべきだとは考えない。所得に応じた段階的税率をとれば、中、小の企業の負担軽減はいくらでも図ることができる。仮に、企業の税率を国税・地方税とも10年前の水準に戻したとすれば、資本金10億円以上の大企業だけで4兆円ともいわれている。

法人税についても、負担能力に応じて負担を求めることが必要だ。

鳩山氏の発言は、分かりやすくいえば、税の不公平をただそうとしたものではないということだ。

(「世相を拾う」08095)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

*1;10億円以上の資本金を持つ大企業が5年連続で増益、4年連続で過去最高益を更新しています。昨年度の経常利益は、バブル期の最高益の1.7倍にも達するほどなのです。

【関連エントリー】

全額税方式という欺瞞

消費税を考える

税源は消費税以外にないのか。

昨日のエントリー、全額税方式の欺瞞の続編です。

非国民通信さんが、まことに的確な表現で、今回の政府の提案をひとことでいいあてています。

全額消費税方式。

まったく、このとおりでしょう。

非国民通信さんに弊ブログを紹介していただいたので、つぎのコメントを返しました。

非国民通信さんが強調されている点は、繰り返し強調してもしずぎることはないと考えるわけで、あえてここでその点にふれたいと思います。

つまり、いま政府や財界には、消費税やむなしの主張を強め、その点で世論を構築していこうという意図が強く感じられるのです。

以下のようにコメントしました。

| 非国民通信さんが的確にのべておられるように、政府の考えている「方式」はまさに全額消費税方式ですね。この上ないネーミングだと思います。 ようは、税源をどうするのかを問わずに、保険料方式か税方式かと問うても無意味でしょう。むしろ、(日本の)悪しき慣習であった保険料の労使折半すら危うくなることを懸念します。企業の負担を極小化することが財界のねらいであり、政府の方針もそこにある。 再分配の観点を否定するものといってもよいのかもしれません。いっそうの貧困を強いるものではないでしょうか。 |

わたくしの懸念は、政府や財界の考え方の基本に、所得の再分配という概念を否定しようという意図が強く感じられるということです。しかも、それはかなり露骨なもの。つきつめれば、コメントしたように、「労使折半」という(日本の)不本意な到達点すら後退させられる、そんな内容を、今回の提案はもっているのではないかということです。

今回の全額税方式の提案は、税源を消費税にしぼっていること、つまり、それは大衆からの収奪をいっそう強めることにほかならないことを意味します。

このことは、社会保障の拡充とはまったく無関係のものだと私は思います。消費税を増税すれば社会保障が拡充するということではもちろんないし、消費税増税なしに社会保障拡充はありえないということでもない。

消費税が、相対的に低所得者に負担を強いる逆進性という性格をもっている以上、私はこの拡大に断固反対する姿勢を貫きたいと思うのです。

結局、この問題は、税をどこからとって、どこに配分をするのか、これを一体不可分もものとして今、あらためてとらえる必要があるということだと思うのです。

現実に、消費税という大衆課税がすすむなかで、法人税は抑えられてきた事実をまず確認しておかなくてはなりません。この間の大企業の利益確保はいうまでもありません。御手洗氏などは、それでも物足りないとばかり、大企業・財界の税負担には一切口をつぐむばかりか、国民への負担強化だけを主張している始末といわざるをえないのでないでしょうか。

全額税方式という名で考えられているのは、少なくとも日本の税制が基本においてきたと到達からみると、それを歴史的に逆転させるもののように思えます。

今日の日本の現状を直視すれば、まさに累進課税の強化こそが求められています。その意味では、政府が提案する「全額税方式」というものは、言葉だけで理解していてはその本質をとらえることはできない。

本質は、税源を消費税に求めていることに尽きる。

つまり、消費税というものが、逆進性の強い、別の言葉でいえば、低所得者の負担割合が高いということですから、いっそうの貧困と格差をもたらすものだと断言すべきものではないでしょうか。

私は、大企業・法人に現状をふまえ応分の負担を求めることは十分可能だと思う。

税をどのようにとるのか、どこからとるのか、どこに使うのか、いよいよ国民的に大いに議論することを避けてとおれない、そんな事態に今あるのでないでしょうか。

(「世相と拾う」08088)

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

【関連記事】

社説:年金改革試算上 政党も具体案を示す時だ

全額税方式という欺瞞

| 税方式導入なら消費税「9.5~18%」 公的年金で試算 政府の社会保障国民会議は19日、基礎年金の財源をすべて税で賄った場合、09年度に9.5~18%まで消費税を引き上げる必要があるとの試算を公表した。保険料負担は減るが、増税との差し引きで年金受給者や会社員世帯では負担増となる一方、厚生年金の拠出金がなくなる企業の負担は減る。 基礎年金を巡っては、保険料と税を併用する現行の「保険方式」を見直し、全額税で賄う「税方式」に改めるべきだとの考えが、民主党や経済界のほか、自民党の一部にもある。税方式に伴う負担のあり方を具体的に示した今回の試算は、今後の年金制度の議論に影響を与えそうだ。 試算は内閣官房が中心に作り、国民会議の雇用・年金分科会に示された。09年度に一斉に保険料徴収をやめ、消費税を財源とした税方式に切り替えることを前提に50年度までの年金財政を推計した。保険方式を維持した場合でも、国庫負担は増えるが、今回の試算では具体的な財政措置には触れていない。 |

全額税方式というものは、ここでは消費税増税を財源とするもので、とどのつまり企業負担がゼロになるというのが最大のポイント。保険料は労使折半が原則なのだから、保険料方式をやめるというのは、企業の負担はなくなるということだ。結局のところ、その分が家計の負担になる。

社会保障国民会議の場での政府試算の公表は、再三のべられてきた社会保障目的税導入への誘い水的な意味をもっている。

事の本質は、国民への負担転嫁、ここにある。別のいい方をすると、企業が負担を免れる方途だということ。

これに符合するかのように、あの御手洗氏が19日、「2020年とか25年になれば、10%で収まるとは思っていない」などと発言している。

すでに同氏は、基礎年金を全額税方式とし、財源を消費税に求めることを表明した(参照)。

この問題でも、民主党の立場が全額税方式であって、消費税増税にも寛容な態度であることに注目しなければならない。以前に、消費税増税;気脈通じる自民、民主。というエントリーをあげたが、自民、民主の間に垣根はないといえる。

だからこそ、伊吹自民幹事長が民主党に税制協議をもちかけたのは、十分理解できる。そして、鳩山民主幹事長が「消費税を上げないといけないタイミングが必ずくる」といって、これに呼応していることを看過することはできない。消費税増税にむけた世論形成の動きはいっそう加速されるのではないか。

■応援をよろしく ⇒

■こちらもお願い⇒![]()

消費税で社会保障を語れるか。

日本はヨーロッパ諸国にくらべると消費税は安いと思っている人は多いようだ。寄せられたコメントのなかにもそんな意見があった。

日本はヨーロッパ諸国にくらべると消費税は安いと思っている人は多いようだ。寄せられたコメントのなかにもそんな意見があった。日本はまだまだ安いということと、消費税は社会保障のために上げざるをえないと、この2つのことを周りからよってたかっていわれると、少々上げてもやむなし、と考えたくなるのが、日本人なのかもしれない。あるいは、それに無関心を装うのもまた日本人か。

政府税調も、自民税調も、さらには民主党税調・藤井裕久も消費税増税を打ち出した。しかも「社会保障を目的に」と冠をつけて。加えて熱心なのは、経団連である。「今後のわが国税制のあり方と平成20年度税制改正に関する提言」をすでに公表している。昨年9月のことである。

| 消費税の利点を踏まえれば、わが国産業の国際競争力を維持しつつ、年1兆円のペースで増大する社会保障費用や息の長い少子化対策のための財源を安定的に賄い、かつ、債務残高のGDP比を着実に減少させていくためには、国・地方を通じた徹底した歳出削減を前提として、消費税率を引き上げ、今後のわが国における基幹的税目として役割を拡大していく必要がある。 |

89年に税率3%で導入された消費税は、途中で地方消費税が創設され、消費税税率4%とあわせて5%(*1)となった。07年度予算ベースではこうなる。消費税4%で税収10兆6000億円。地方消費税1%をふくめると13兆2500億円である。つまり1%で国民一人が2万円を負担する勘定になる。

こんな一網打尽に国民に負担させる消費税に、なぜ財界は血道をあげるのか。

こんなからくりがある。

消費税が、[課税売上-課税仕入]×5%で計算される。ところが、世界をまたにかける輸出産業は法外な利益をもたらす。

それは、輸出売上には消費税を課さないという租税特別措置、つまり優遇税制が存在していることによる。不当な利益確保といえる。たとえば、トヨタ自動車は上表のようになる。約2900億円の還付を受けているのである(上図をクリックすると拡大します)。

消費税をあげればあげるほど、輸出産業は不当な利益を得る。一方で、低所得者の税負担割合は高くなってしまう。税率が上がれば上がるほど低所得者の税負担割合が高くなり、輸出産業の不当な利益確保を許してしまうという結果になる。

だから、皮肉なことに、巨大な産業を優遇する一方で、所得を再分配し、社会的な格差を縮めていこうとする憲法の意思を税制面で否定してしまうのである。憲法25条・国民の生存権はないがしろにされる結果になる。

憲法が規定するのは、応能負担原則だ。つまり、税負担は能力に応じて支払うという考えだ。同時に、国民は「平和に生存する権利を有する」し、社会保障は国の義務として位置づけられている。だから、税金は国民の生存権を保障するために使われなければならない。

話を元にもどすと、財界や大企業の消費税増税の主張には、不当な利益を得るという側面とともに、大企業への減税の必要性を求める意思がこめられている。実際に、法人税率は順次引き下げられ30%にまで下がっている。所得税でも税率区分が縮小されてきた。歳入減がしばしばいわれる。しかし、その主な要因は、この間の税制改正によって憲法で定める応能負担原則を無視した税率の引下げだともいえる。

その上に、消費税引き上げが主張されるとき、再三、日本の消費税は低いといわれる。しかし、実際には世界でも最高水準にあるといえる。たしかに日本の税率は今、他国にくらべて低いかもしれないが、税収比率でみるとまったく遜色ない(下図)。

| 日本 | イギリス | イタリア | アメリカ | |

|---|---|---|---|---|

| 消費税率 | 5.0% | 17.5% | 20.0% | 0.0% |

| 国税収入比率 | 24.60% | 23.70% | 27.50% | 0.0% |

経団連が多額の政治献金を支払う際に政党の「通信簿」をつけることはよく知られている。その際、政党を評価する基準に「消費税の引上げを含む抜本的改革をする」という優先事項が盛られている。経団連から献金をもらおうとすれば、消費税引き上げに賛成しなければならないのである。先にあげた政党の消費税増税への合唱ともいうべき事態は、その忠実な実践にほかならない。

憲法がいう応能負担の原則にたち、生存権の保障とは何か、あらためてとらえ返すことが必要ではないか。財界・大企業が自らの権益確保を前提に、政党を支配する事態にいたっている今、それが、なおいっそう重要である。

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

*1;地方税である地方消費税は、以下のように定められています。

消費税4%×(100分の25)=1%

両方の税をあわせて税率は5%となります。

山口二郎氏へ。税のあり方から今をみつめよ。

かつて消費税を導入しようとする際、直間比率を為政者は語ったものだった。しかし、その直間比率も、消費税が導入されて以後は語ることはできなくなったのである。そこで、社会保障のために、あるいはそれを支えていくには増税しかないという口実を採用してきた。増税の口実に社会保障を持ち出すのは今に限ったことではないが、いよいよ絞られたというわけだ。

その上で、山口二郎氏は、福祉国家というタームを持ち出し、分断を図ろうとしている(下記参照)。

つまり、自民党政権に違和感をもたない有権者の支持、少なくとも同意、暗黙の了解を得なければ、増税はやれない。むろん選挙を前にしてはもっと状況は厳しくなる。政権交代を御旗にして有権者の支持を取り付けてきた民主党だが、すでに同党「税調代表」の藤井裕久が消費税増税を打ち出した。少なくとも参院選で民主党を勝たせたのは、有権者の自民党政治にたいする反発以上のものではないと私は思っているのだが、そうであっても、この層が増税に反対しては増税はおこなえない。

山口氏の議論は、まずここに揺さぶりをかけたものだ。民主党にということではなく、民主党を参院選で支持した有権者にむけたものである。あえて民主党にといわないのは、民主党は消費税増税派であって、その立場を明確にするか否かは状況によって決まる。それによって同党は決める。それだけのことだ。だから氏の言説は選挙のたびに自民、民主を行き来する有権者に向けられたものといってもよいだろう。

その上で、むろん山口氏は、民主党支持者のうちの旧社会党を支持してきた人たち、そして社民党支持者をも視野に入れている。共産党支持者もかな。福祉国家を持ち出すのはそのためだ。税金のつかいみちという点でいえば、氏の言葉を借りれば、左派は、無駄な公共事業をやめ、福祉や教育に使えという方向は、大なり小なり共有しうるからである。

しかし、税のあり方を考えることは社会のあり方を考えることであるという山口氏にしたがい、それでは現実をまず、ながめてみてはどうか。氏自身にも問いたいのだが、今の枠組みのなかで迫られている課題はごろごろしている。今国会の入口のところから焦点になっている道路特定財源問題。10年間で59兆円の「中期計画」を見直せないのか。暫定税率を廃止できないのか。これらの課題の解決の可能性は、将来にむかって福祉国家を国民が選択する可能性にくらべるとどちらが大きいか、自ずと明らかだろう。

どこから税をとるのかというのは、どこに税を配分するのかという問題とはもちろん異なる2つの問題だ。しかし、山口氏のいう税のあり方を考えることは社会のあり方を考えるという意味で、同じ問題でもある。

そして、氏の議論の最大の問題は、消費税増税のもとでの大企業・資産家優遇に眼をむけないところである。氏の立場が、「税を免れる」という権益にしがみつこうとする経団連などの支配層とまったく一致していることを確認せざるをえない。

将来の選択は現在の正確な認識を欠いてはありえないのである。(「世相を拾う」08031)

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

【関連エントリー】

山口二郎の消費税増税論-「安ければいい」を捨てよ

山口二郎の消費税増税論-「安ければいい」を捨てよ

山口二郎氏の言説を、その叙述とは逆の方からながめてみたい。末尾で氏はこういっている。

| 税のあり方を考えることは、社会のあり方を考えることである。 |

| どのような日本を造るのか |

然り。私は、これに大いに賛成したい。

しかし、問題は、税のあり方や社会のあり方を考える際の視点だろう。そこに、考える人の立場、別の言葉でいえば視座がみてとれるということだ。この見立てで、山口氏の言説から判断できることは、少なくとも私とは大いに異なる立場なのだということである。彼の物言いをみてほしい。

| このような理想や怒りを共有しているはずの左派、市民派の人々と話しをして、いつも感じるのは、税をめぐる認識の食い違いである。増税に反対する左派、市民派にあえて言いたい。税金は安いほうがよいという考えをとる限り、福祉国家はできないし、環境保護もできないし、財務省や経済財政諮問会議の路線を転換することもできない。 |

| 私は、今すぐ消費税率をあげろといっているのではない。所得税の累進性の回復や相続税の増税など、公平の観点から先にすべき増税が何種類かある。しかし、西ヨーロッパのような福祉国家を日本でも造るためには、国民も負担を避けられないと言いたいのである。 |

山口氏の基本的な立場がここに明確に凝縮されている。

氏がいっているのは、要約すると、

①税金は安いほうがよいという考えは、よしたほうがよい。

②福祉国家を実現するには増税は避けられない。

ということだろう。

だから、私たちがこの際、検証しないといけないのは、(庶民にとって)税金が安いという「格好の状態」ははたして望めないのか、望んではいけないことなのかということ。そして次に、増税ははたして避けられないのか、という2点、これである。これを検証するには、現状から出発する以外にない。

税金が安いか否かということは、すなわち誰からとるのかということに直結する。しかしデータが教えるのは、大企業や大資産家の税負担率が抑制される一方で、消費税の税収の比率がふえ、結果的に、政府がとってきた企業減税分を消費税増税分で補ってきたという関係が成立するという事実である。

その上で、明らかなのは、山口氏が少なくとも今後の税源として、明確に消費税の増税に絞り込んでいるという一点である。山口氏の言葉を借りれば「社会のあり方を考える」基本的な観点をこの点に氏自身が求めているということを吐露しているにほかならない。いうまでもなく消費税は逆進性が強い。たしかに氏は「所得税の累進性の回復や相続税の増税など、公平の観点から先にすべき増税が何種類かある」とはいっているのだが、消費税の導入が逆進性をもたらすことにはまったく頓着していないことは明らかだろう。

つまり、私が懸念するのは、いかにも先決しなければならないといいつつも、むしろ今後の、あえていえば税収奪への露骨な関心を山口二郎氏が示している点で、これを私は大いに疑うのである。

いったい消費税増税を今の時点で誰がさけんでいるのか。思い返してほしい。政府税調の香西会長が語り、自民税調の津島氏、そして経団連が旗を振っているのではないか。こんな事実を国民はつきつけられているのだ。その上に、民主党税制調査会の藤井氏もまた消費税増税の方向をみじんも隠さなかったという事実を私たちはつきつけられている。

こんな文脈で考えると、いまの時期に山口氏が以上のように語る意味を考えたいのだ。いわゆる識者として氏が語る意味は大きい。そして、氏がかつて小選挙区制を唱え、その実現に大いに役割を果たしてきた事実を我々は知っている。

氏の姿勢は、氏のいう左派に求めるものは格別厳しいのだが、一方で、口にはするが、税制をゆがめている現在の実態、つまり大企業や財界優遇の税制への根源的な批判がないばかりか、税金のつかいみちにまったく言及しないのは、氏のよってたつところを自ずと示しているように思えてならない。再び、氏が世論をミスリードする懸念をいだくのは私だけではないと思うのだが。(「世相を拾う」08028)

■よろしければ、応援のクリックを ⇒

■ブログ村ランキング、こちらもお願い⇒![]()

PS:「世界の片隅でニュースを読む」;mahounofuefuki さんが以下で山口二郎氏の言説について分析されています。

社会保障の財源が消費税でなければならない理由はあるのか

【関連エントリー】

消費税導入をあおる朝日社説

税をめぐる攻防-企業優遇か、国民を温めるか

一つ前の記事を補足しておきます。

税の負担がどのように変化しているのか。企業の税負担はどのように推移しているのでしょう。

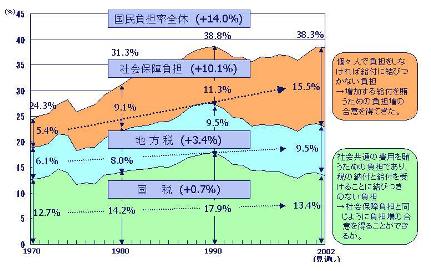

以下の図はそれぞれ国民負担率、企業の税負担の推移を示しています。厚労省(上図)、共産党(下図)のホームページから。

前者は、国民の負担割合が高くなっていることが一目で分かるグラフです。

企業の経常利益の変化と税負担率、法人税率の推移を示すのが後者です。そのなかの法人税率が徐々に引き下げられています。その結果、税負担率は上下するものの、抑えられほぼ一定だともいえるでしょう。もちろん全体の税負担は、ときどきの経常利益に左右されますので、利益が低下したときには全体の税負担もさがっています。

しかし、ここ数年の経常利益の伸びは著しいことにも着目してよいと思います。

税をめぐる議論はこの間、明確に企業・財界・大資産家の意向を沿うものになってきていると私は思います。その攻防は、企業優遇か、国民を温めるかという形で展開される、すぐれて明確な階級的対立といえるのではないでしょうか。

■よろしければクリックを ⇒

■ブログ村ランキングもお願い⇒![]()

| « 前ページ | 次ページ » |