南アルプスの山並み

4月の始め

信州の高遠城址公園に行ってきました。

南アルプスの裾野にありこの辺りにしか咲かない

1500本もの高遠小彼岸桜が咲く場所として知られ

公園全体がピンクに染まるのです。

天下一の桜と呼ばれ、桜の名所100選にも選ばれています。

高遠城は明治4年、廃藩置県によって取り壊しとなり

城内の樹木は競売にかけられ売り払われたため荒地となっていたのだそうです。

それを見かねた旧藩士たちは明治9年城跡に桜を植樹し

城下町にあった門を移すなどして公園として整備したのです。

それから80数年、「県の天然記念物」に指定され

毎年25万人もの花見客がやって来るのだとか。

そんな桜を再び観たくて出掛けました。

しかしながら・・・

なんと、、、、全く咲いていませんでした!(苦笑)

昨年のこの日は満開だったのに

今年は2週間遅れといったところでしょうか。

ネットでなんでも調べられる時代です。

あまり咲いていないのは知っていたのですが

そろそろ開花するかもと期待していたのです。

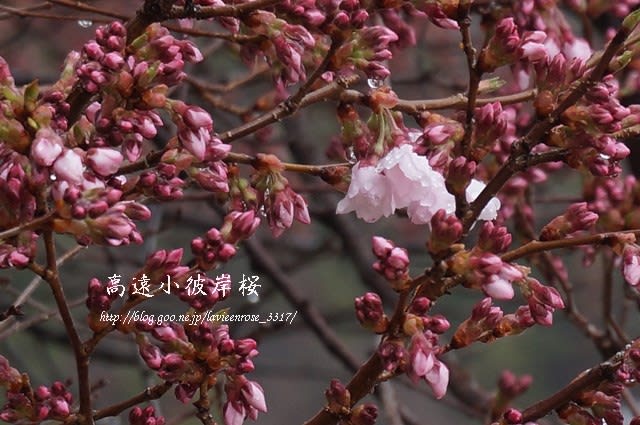

今にも咲きそうな蕾を眺めてきました。

赤みを帯びた蕾でいっぱいの公園を後にし車を走らせていると

ほんの少しだけ咲いている木を見つけました。

来シーズンは、絶対満開を観に来ることにします!!

さて、信州に出掛けたときには必ず食べるのがお蕎麦です。

同じ蕎麦でもそれぞれ特徴があり

それも楽しみのひとつなのです。

高遠蕎麦は信州蕎麦発祥地なのだとか。

この地方のお蕎麦は竹の小さな板に焼き味噌を付けたものと

おろし大根がそえられているところが多いそうです。

この焼き味噌の付いた板を蕎麦汁の中に入れてとかすのです。

これがなかなか美味しくて吃驚!

焼き味噌の香ばしさが鰹だしの魚臭さを消すのでしょうか。

鴨葱蕎麦も美味しかった~!

そしてこれまたお決まりの 温泉(大芝の湯)に立ち寄り

温泉(大芝の湯)に立ち寄り

桜のジェラートを頂きました。

この地で咲いた桜が練り込んであるのだそうです。

天下一の桜を眺められずのドライブはなんだか消化不良気味・・・

帰る途中でうちの近くの公園に寄り、満開の夜桜を楽しんだのでした。

公園の桜

4月の始め

信州の高遠城址公園に行ってきました。

南アルプスの裾野にありこの辺りにしか咲かない

1500本もの高遠小彼岸桜が咲く場所として知られ

公園全体がピンクに染まるのです。

天下一の桜と呼ばれ、桜の名所100選にも選ばれています。

高遠城は明治4年、廃藩置県によって取り壊しとなり

城内の樹木は競売にかけられ売り払われたため荒地となっていたのだそうです。

それを見かねた旧藩士たちは明治9年城跡に桜を植樹し

城下町にあった門を移すなどして公園として整備したのです。

それから80数年、「県の天然記念物」に指定され

毎年25万人もの花見客がやって来るのだとか。

そんな桜を再び観たくて出掛けました。

しかしながら・・・

なんと、、、、全く咲いていませんでした!(苦笑)

昨年のこの日は満開だったのに

今年は2週間遅れといったところでしょうか。

ネットでなんでも調べられる時代です。

あまり咲いていないのは知っていたのですが

そろそろ開花するかもと期待していたのです。

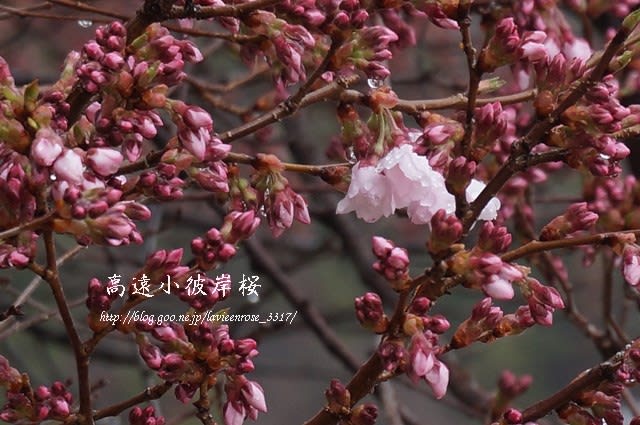

今にも咲きそうな蕾を眺めてきました。

赤みを帯びた蕾でいっぱいの公園を後にし車を走らせていると

ほんの少しだけ咲いている木を見つけました。

来シーズンは、絶対満開を観に来ることにします!!

さて、信州に出掛けたときには必ず食べるのがお蕎麦です。

同じ蕎麦でもそれぞれ特徴があり

それも楽しみのひとつなのです。

高遠蕎麦は信州蕎麦発祥地なのだとか。

この地方のお蕎麦は竹の小さな板に焼き味噌を付けたものと

おろし大根がそえられているところが多いそうです。

この焼き味噌の付いた板を蕎麦汁の中に入れてとかすのです。

これがなかなか美味しくて吃驚!

焼き味噌の香ばしさが鰹だしの魚臭さを消すのでしょうか。

鴨葱蕎麦も美味しかった~!

そしてこれまたお決まりの

温泉(大芝の湯)に立ち寄り

温泉(大芝の湯)に立ち寄り

桜のジェラートを頂きました。

この地で咲いた桜が練り込んであるのだそうです。

天下一の桜を眺められずのドライブはなんだか消化不良気味・・・

帰る途中でうちの近くの公園に寄り、満開の夜桜を楽しんだのでした。

公園の桜

詳細についてはこちらをクリックしてください

詳細についてはこちらをクリックしてください