みなさんは"渋川春海"という人物をご存知でしょうか?僕も"江戸時代の人で天文学者"程度にしか知りませんでした。

そんな渋川春海ゆかりの地を訪れるイベントに参加しました。

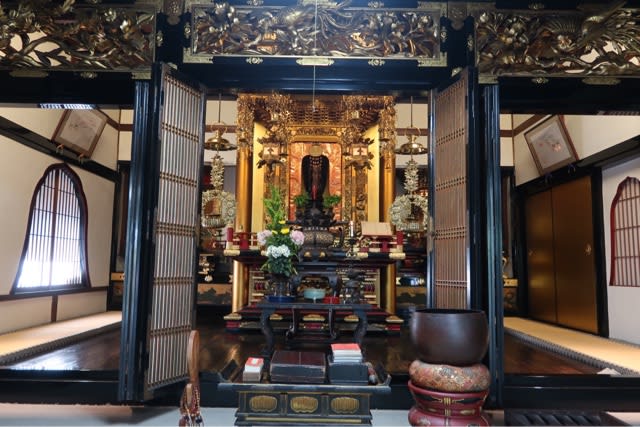

まずはゆかりの龍岸寺で大阪市立科学館学芸員の嘉数さんから座学がありました。

渋川春海は、寛永16年(1639)に京都で生まれ、父は幕府碁方の安井算哲。貞享元年(1684)に、初代の天文方の役職に就きます。碁を打つことや天体観測をするのも役人の仕事だったんですね。

朝廷に対して数度にわたり改暦を上奏するが採用さるず、貞享元年(1684)には、中国明の大統暦に改暦されました。

その後も陰陽頭・土御門泰福と共同で天体観測を実施。

その成果を元に日本独自の大和暦による改暦を上奏。同年10月29日に改暦宣下が行われ、名を貞享暦と呼ばれ、翌年に施行されました。

渋川春海と、ここ龍岸寺との関係については寺伝によると僧・三哲により元和2年(1616)の創建。

「京町鑑」によると「いま、三哲と呼ぶこと、この通り、大宮東入る町、北側に、渋川三哲と言ひし人の屋敷ありし故」とあり、上記にある立願寺が今の龍岸寺である事がわかります。

土御門家との交流

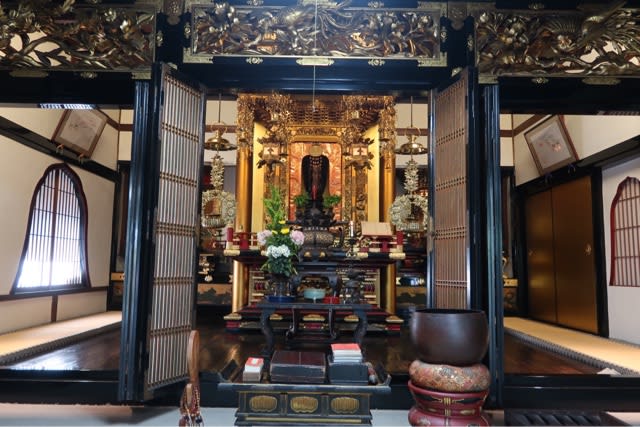

渋川春海は改暦にあたり、朝廷の陰陽頭だった土御門泰福(安富)と親交があり、その屋敷跡の円光寺には 天儀(星の位置を図る器具)があります。

また、土御門家の菩提寺の梅林寺には圭表土台の礎石が残っています。

[user_image 2f/63/07b067ccbb374189ee02a30eedbc7c0a.jp

g]

江戸時代にはこの辺りが天文観測の中心地だったわけです。

上の写真は土御門家跡に建つ円光寺です。

そんな渋川春海ゆかりの地を訪れるイベントに参加しました。

まずはゆかりの龍岸寺で大阪市立科学館学芸員の嘉数さんから座学がありました。

渋川春海は、寛永16年(1639)に京都で生まれ、父は幕府碁方の安井算哲。貞享元年(1684)に、初代の天文方の役職に就きます。碁を打つことや天体観測をするのも役人の仕事だったんですね。

朝廷に対して数度にわたり改暦を上奏するが採用さるず、貞享元年(1684)には、中国明の大統暦に改暦されました。

その後も陰陽頭・土御門泰福と共同で天体観測を実施。

その成果を元に日本独自の大和暦による改暦を上奏。同年10月29日に改暦宣下が行われ、名を貞享暦と呼ばれ、翌年に施行されました。

渋川春海と、ここ龍岸寺との関係については寺伝によると僧・三哲により元和2年(1616)の創建。

「京町鑑」によると「いま、三哲と呼ぶこと、この通り、大宮東入る町、北側に、渋川三哲と言ひし人の屋敷ありし故」とあり、上記にある立願寺が今の龍岸寺である事がわかります。

土御門家との交流

渋川春海は改暦にあたり、朝廷の陰陽頭だった土御門泰福(安富)と親交があり、その屋敷跡の円光寺には 天儀(星の位置を図る器具)があります。

また、土御門家の菩提寺の梅林寺には圭表土台の礎石が残っています。

[user_image 2f/63/07b067ccbb374189ee02a30eedbc7c0a.jp

g]

江戸時代にはこの辺りが天文観測の中心地だったわけです。

上の写真は土御門家跡に建つ円光寺です。

ブログ「3D京都」と申します。

事後報告でたいへん申し訳ありませんがコメント欄を通してご連絡いたします。

貴ブログの円光寺の天文座の台石画像をお借りしました。なかなか良い画像が見つからなかったものですから。

拙ブログにて出典元及びリンク先は貼り付けさせていただいております。

宜しかったらご確認してください。また、もし、ご迷惑でしたら削除いたします。どうかよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

写真はご自由にお使い下さい。

お役に立てて何よりです。