アジアと世界の平和と繁栄をめざして

――第6回アジア政党国際会議での発言

日本共産党幹部会委員長 志位 和夫

カンボジアの首都プノンペンで開催中のアジア政党国際会議(ICAPP)第6回総会で、日本共産党の志位和夫委員長が2日に行った発言(全文)は次の通りです。

(写真)ICAPP総会で発言する志位委員長=2日、プノンペン(面川誠撮影) |

アジアの諸政党の包括的会議>――これまでの5回の総会の到達点を踏まえ前進を

尊敬する議長、親愛な友人のみなさん。

私は、日本共産党を代表して、第6回アジア政党国際会議総会の開催を歓迎し、アジア全域から与野党を問わず参加されたすべての友人のみなさんに、心からの祝福と連帯の気持ちを表明します。

「より良き未来へのアジアの探求」を主題とする今回の総会が、ここカンボジアの首都プノンペンで開かれていることへの特別の感慨を、いま、私たちは共有しています。ポル・ポト派の行った言語に絶する恐怖支配と大量虐殺に抗して立ち上がり、幾多の困難を乗り越えて、独立と平和、自由と繁栄の国づくりの努力を続けているカンボジア政府と国民に連帯のあいさつを送ります。

私は、プノンペンでの総会が、これまでの5回の総会の到達点を踏まえ、さらに前進の一ページを刻むことを願いつつ、「アジアと世界の平和と繁栄をめざして」というテーマで、発言いたします。

(写真)潘国連事務総長のビデオメッセージが上映されたICAPP開会総会 |

東南アジアにおこった平和の流れを、北東アジアに押し広げるために

友人のみなさん。

マニラでの創立総会からちょうど10年目の今年、アジア政党国際会議の開催地は、再び東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国となりました。私は、この10年間に、ASEANが平和の地域共同体として発展し、その活動がアジアと世界の平和に巨大な貢献となっていることに、大きな注目を寄せています。

とりわけ、ASEAN諸国が、国連憲章と「バンドン宣言」を土台に、紛争の平和解決、武力行使の禁止などをうたって1976年に結んだ東南アジア友好協力条約(TAC)が、58カ国の加入国、世界人口の約7割を擁し、多くのアジア諸国、欧州諸国、オセアニア諸国、北米諸国を含め、世界を覆う一大潮流として発展しつつあることは、極めて重要です。

外部に仮想敵を持つ軍事同盟に代わって、外部に開かれた平和の地域共同体が、世界各地で発展しています。それは、東南アジア、中央アジア、アフリカ、ラテンアメリカ・カリブ海に広がり、地球的規模での平和のネットワークをつくり出しつつあります。私は、こうした方向にこそ、アジアと世界の諸国民の平和、友好、進歩、繁栄を保障する大道があることを、強調したいと思います。

この点で、北東アジアは、多くの解決すべき課題がある地域となっているといわねばなりません。国連憲章に違反する軍事的挑発行為は、もとより厳しく退けられなければなりません。同時に、紛争の外交的、平和的解決のために、6カ国の緊急会合を持つことが大切です。さらに困難はあっても6カ国協議の再開をめざし、この枠組みのなかで北朝鮮の核問題の解決のための努力をはかることが求められています。私は、6カ国協議という枠組みが、当面する諸懸案を解決し、この地域の平和と安定のための共同の機構に発展することを、心から願うものです。

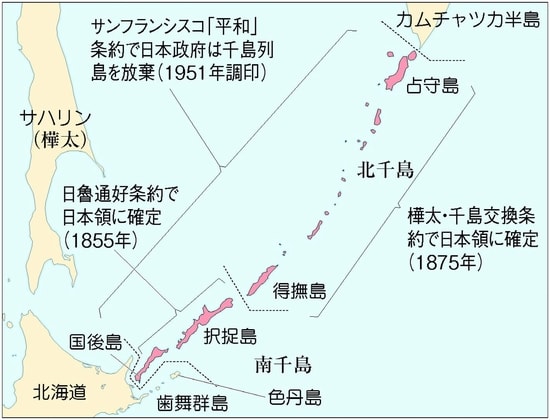

領土にかかわる紛争問題は、歴史的事実と国際法にのっとり、平和的・外交的に解決されるべきです。また、この問題での政治的立場の違いを、経済的・文化的交流の妨げにしてはなりません。

日本政府は、憲法9条を持つ国の政府として、アメリカ一辺倒から抜け出してアジア諸国との平和の関係を築く自主的な外交戦略を確立し、軍事偏重でなく平和外交による問題解決に徹する姿勢を堅持し、北東アジアの平和と安定を築くうえで積極的な役割を果たすべきです。また、日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配への真剣な反省を土台にしてこそ、紛争問題を公正に解決する確かな道を開き、アジア諸国との本当に心が通う友好の関係を築くことができることを、強調しなければなりません。

日本共産党は、こうした立場にたち、東南アジアで起こっている平和の流れを、北東アジアにも押し広げるために、力を尽くす決意です。

貧困と気候変動――先進国が歴史的責任を自覚し、解決の先頭に

友人のみなさん。

「プノンペン宣言」草案は、貧困と気候変動を「今日人類が直面する最も重大な脅威」と位置づけ、その打開のための取り組みを訴えています。

私は、この二つの人類的課題の解決にとって何よりも重要なことは、先進国が、それぞれの問題に対して負っている歴史的責任を自覚し、解決の先頭に立つことにあると考えています。

貧困問題では、先進国から途上国への援助が必要になりますが、そのさい途上国の経済主権を尊重し、経済発展にはそれぞれの国ごとに多様なアプローチがあることを尊重する姿勢を貫くことが大切です。援助と被援助の関係に、かつてあったような支配と服従の関係を持ち込んではなりません。また、新自由主義の経済モデルの押し付けが大きな失敗をもたらした歴史的教訓を忘れてはなりません。政府開発援助(ODA)も、途上国の自主的、自発的発展に資する形で取り組み、基本的生活分野や社会セクターへの支援を中心に「ひも付きでない」援助を行い、後発途上国への比重を高めることが必要です。私たちは、日本政府が、こうした基本的立場にたって、世界とアジアの貧困問題の解決に取り組むことを、促していくものです。

気候変動問題では、地球温暖化に歴史的責任を負っている先進国が、国連気候変動枠組み条約に定められた「共通だが差異ある責任」の原則にたって、(1)率先して野心的な中長期の法的拘束力のある削減目標を掲げ、他の国はどうあれ、それを自らの責任として実行する(2)途上国に対して、先進国と同じ道をたどらなくても経済成長は可能であることを示し、それにふさわしい技術・資金援助を行う――という「二重の責任」を果たすことが、まず強調されなければなりません。

その上で、人類共通の課題であるだけに、途上国の側にもふさわしい努力が求められます。その際、先進国並みの発展水準を達成する途上国の「発展権」を保障することは当然必要です。途上国が、温暖化ガスを大量排出しながら経済発展をとげてきた先進国とは違う、削減しながらの発展の道を開くことができるよう、先進国による途上国への支援の強化が必要不可欠です。こうした先進国の努力を前提として、途上国としても国際的な拘束力のある枠組みに積極的に加わることが期待されます。

こうした立場にたって、2013年以降の地球温暖化対策の新たな国際協定成立に向けた真剣な努力が行われなければなりません。

日本は地球温暖化防止のための「京都議定書」と、10月に行われた生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「名古屋議定書」という、地球環境を守る二つの主要条約の議長国となりました。日本共産党は、日本がそれにふさわしい役割を果たしていくよう努力を強める決意です。

いまこそ核兵器禁止条約の締結をめざす国際交渉の開始を

友人のみなさん。

私は、人類が直面するもう一つの「重大な脅威」にかかわって発言したいと思います。それは、「核兵器のない世界」をめざす取り組みです。

昨年9月のアジア政党国際会議総会は「アスタナ宣言」で、「あらゆる地域で核兵器のない世界を目標とすべきだ」と世界に呼びかけました。その後1年間、核兵器のない世界をめざす国際的な努力は大きく発展しています。

とりわけ、今年5月にニューヨーク国連本部で行われた核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議で全会一致で採択された「最終文書」は、(1)「すべての国が核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを確立するための特別な取り組み」が必要だと明記するとともに、(2)核兵器禁止条約の交渉の検討を提案している「潘基文(パンギムン)国連事務総長(5項目)提案に注目する」と明記しました。これらは、「核兵器のない世界」に向けて、重要な一歩前進です。

今年8月6日、潘基文氏は、国連事務総長として初めて広島の平和記念式典に参加し、「私たちはともに、グラウンド・ゼロ(爆心地)からグローバル・ゼロ(大量破壊兵器のない世界)を目指す旅を続けています。それ以外に、世界をより安全にするための分別ある道はありません。なぜなら、核兵器が存在する限り、私たちは核の影におびえながら暮らすことになるからです」と呼びかけました。

私たちがアスタナで呼びかけた「核兵器のない世界」の追求は、いまや核保有国も含めた世界の圧倒的世論となっています。人類に対する核の脅威をなくす最も確実な道は核兵器をすべてなくすことだという真理が世界に広がっています。核兵器禁止条約の締結をめざす国際交渉が、国際政治の現実課題となりつつあります。

以上を踏まえて、私は、「プノンペン宣言」(案)に、「われわれは、とりわけ、2010年NPT再検討会議の最終文書で述べられている『すべての国が核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを確立するための特別な取り組みが必要である』との国際的合意、および核兵器禁止条約の交渉を含む国連事務総長の5項目提案を支持する」と明記されていることを、心から歓迎するものです。

この「宣言」(案)が採択されるならば、「核兵器のない世界」をめざす国際社会の努力と各国諸国民の運動への大きな励ましとなると、私は確信します。核兵器禁止条約の締結にむけた国際交渉の開始を、このプノンペンの地から世界に呼びかけようではありませんか。

世界とアジア各地で広がる非核地帯条約は、「核兵器のない世界」を実現する上でも、大きな意義を持つものです。私は、「プノンペン宣言」において、東南アジア非核地帯条約、中央アジア非核地帯条約、モンゴル非核地帯宣言を高く評価するとともに、中東非核地帯化のための国際会議の開催を支持する共通の意思を表明することを提案するものです。

私は、唯一の被爆国・日本で、戦後一貫して核兵器廃絶のためにたたかいつづけてきた政党を代表して、「核兵器のない世界」への扉を開くために、知恵と力をつくすことを誓って、発言を終わります。

ご清聴、ありがとうございました。

日本共産党HPより