キミオン叔父 メグはいつもカメラぶらさげているけど、どういう題材が多いの?

キミオン叔父 メグはいつもカメラぶらさげているけど、どういう題材が多いの?

姪っ子メグ へへ、そうねぇ。最初はやっぱり都市の風景写真だったかな。人のいない都市が好きで、夜明けごろにワンチャンの散歩をかねて、無人の建築物や道路や路地をね。

姪っ子メグ へへ、そうねぇ。最初はやっぱり都市の風景写真だったかな。人のいない都市が好きで、夜明けごろにワンチャンの散歩をかねて、無人の建築物や道路や路地をね。

次にだんだん、シンボルというか、紋章や屋号や店先のマークやオブジェに興味がいったわね。

それから、今度は、デザイン紋様の接写というか、曲線や直線の抽象的な面白さにひかれて・・・。

最近では、偶然の意匠的な組み合わせの面白さというか、はじめてみる視覚のような対象を意識しているかもしれない・・・。

わかるな、それ。

わかるな、それ。

意識的に撮る場合も、なにか無意識の衝動でシャッターをきる場合もあるけどさ、オジサンもメグぐらいの年齢の時に、いつもカメラを持ち歩いていた時がある。

人並みに、風景や群像や自然を構図にしていたけれど、あるときから全然違う対象を追い求めている自分がいるのに気づいたんだ。

写真そのものより、なにかを視るという意識というか、向こうから飛び込んでくる意匠というか、そういうものが自分でも驚きだったことがあるよ。

オジサンいまでもさ、路地に入っていってはさ、なにが面白いんだか、朽ちかけた看板とかペンキ絵とかを、じーと見てるものね。レトロ趣味かな、と最初は思ったんだけど、古物的な興味でもなさそうなのね。なにか、意表をついて出現した光景とか、かたちとか、そういうものじゃないの?

オジサンいまでもさ、路地に入っていってはさ、なにが面白いんだか、朽ちかけた看板とかペンキ絵とかを、じーと見てるものね。レトロ趣味かな、と最初は思ったんだけど、古物的な興味でもなさそうなのね。なにか、意表をついて出現した光景とか、かたちとか、そういうものじゃないの?

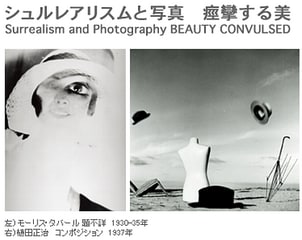

そうかもしれない。ちょうど、「シュルレアリスムと写真」ということで展覧会しているから観に行こうか。どうもそのあたりに、なにかがありそうな気がするんだ。

そうかもしれない。ちょうど、「シュルレアリスムと写真」ということで展覧会しているから観に行こうか。どうもそのあたりに、なにかがありそうな気がするんだ。

シュルリアリスムは、超現実と訳されるから、なんか空想世界のようにとらえられるけど、この写真展では

シュルリアリスムは、超現実と訳されるから、なんか空想世界のようにとらえられるけど、この写真展では

「強度の現実」なんだとなかなかうまいことを言ってるね。

なんかさ、目の前に拡がる光景は現実そのものなんだけど、そこに立ち会う人間がみんな同じようにその光景を見ているというのは錯覚だよね。

すべては、視覚を通じて、脳が取り結んだ光景であり、その脳の働きはひとりひとりみんな違う。同じ自分であったとしても、そのときの気分や体調や心の持ちようによって、光景は違って認識される。そtれはよくわかるだろ?

うん。まさに「強度の現実」のはじまりね。

うん。まさに「強度の現実」のはじまりね。

シュルレアリズムはアポリネールの言葉だけど、理論的にはアンドレ・ブルトンの「シュルリアリスム宣言」発刊から、始まるんだよね。ふたつの世界大戦の間。写真で先駆とされたのは、世紀末のパリを撮っていたウジェム・アジェ。その都市写真を詩集などに採用したんだね。いまからみると、普通の心象的な都市写真じゃないのなんて思っちゃうけどね。それまでは、都市や建築物の記録写真しかなかったんだ。で、サルバトーレ・ダリとかマックス・エルンストとかルネ・マグリットとかが集結する。

シュルレアリズムはアポリネールの言葉だけど、理論的にはアンドレ・ブルトンの「シュルリアリスム宣言」発刊から、始まるんだよね。ふたつの世界大戦の間。写真で先駆とされたのは、世紀末のパリを撮っていたウジェム・アジェ。その都市写真を詩集などに採用したんだね。いまからみると、普通の心象的な都市写真じゃないのなんて思っちゃうけどね。それまでは、都市や建築物の記録写真しかなかったんだ。で、サルバトーレ・ダリとかマックス・エルンストとかルネ・マグリットとかが集結する。

でも、みんな若い頃の写真見ると、イケメンよねェ。知的でおしゃれな女性なんかがまたその華やいだ空気を醸成していくのよね。で、今回そのテーマを写真にもしていたけど、過去の詩人だけどロートレアモンの「手術台の上のこうもり傘とミシンの出会いのように美しい」というフレーズになっていくのね。夢や幻想の潜在意識のの肯定、人間の全的な解放・・・20世紀最大の芸術運動というか、現在の表現者だって、多かれ少なかれ、シュルレアリスムをどこかでくぐってきてるはずよね。

でも、みんな若い頃の写真見ると、イケメンよねェ。知的でおしゃれな女性なんかがまたその華やいだ空気を醸成していくのよね。で、今回そのテーマを写真にもしていたけど、過去の詩人だけどロートレアモンの「手術台の上のこうもり傘とミシンの出会いのように美しい」というフレーズになっていくのね。夢や幻想の潜在意識のの肯定、人間の全的な解放・・・20世紀最大の芸術運動というか、現在の表現者だって、多かれ少なかれ、シュルレアリスムをどこかでくぐってきてるはずよね。

そう、だからメグも僕も拙い写真を撮ったとしても、きっとこのシュルレアリスムの意識とは無縁でないはずなんだ。

そう、だからメグも僕も拙い写真を撮ったとしても、きっとこのシュルレアリスムの意識とは無縁でないはずなんだ。

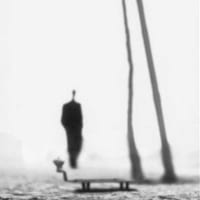

写真表現でもさまざまね。この展示会ではマン・レイの作品がひとつの軸になっていたけど、象徴的な構図を人工的に意匠したり、自然の偶然の表情を擬人化したり、紋様や図案のおもしろさを強調したり、人体に注目して解剖学的にあるいは機械論的にアプローチしたり、昆虫や樹木の生命現象や相似形を追いかけたり、ついには、宇宙やミクロコスモスの世界を被写体にしたり・・・。

写真表現でもさまざまね。この展示会ではマン・レイの作品がひとつの軸になっていたけど、象徴的な構図を人工的に意匠したり、自然の偶然の表情を擬人化したり、紋様や図案のおもしろさを強調したり、人体に注目して解剖学的にあるいは機械論的にアプローチしたり、昆虫や樹木の生命現象や相似形を追いかけたり、ついには、宇宙やミクロコスモスの世界を被写体にしたり・・・。

なんか、シュルレアリスムは、絵画の世界だけでなく、こういう写真作品だと、俄然親近感が湧くよな。よし、まだ陽はあるし、ここガーデンプレイス界隈で、「こうもり傘とミシンの出会い」を探しに行こうか。

なんか、シュルレアリスムは、絵画の世界だけでなく、こういう写真作品だと、俄然親近感が湧くよな。よし、まだ陽はあるし、ここガーデンプレイス界隈で、「こうもり傘とミシンの出会い」を探しに行こうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます