おはようございます。ヒューマン・ギルドの岩井俊憲です。

7月12日のブログ「本の紹介:『疑似科学入門』―詳論(3)」で著者が科学を「要素還元の科学」と「複雑系の科学」の2つに分けていることを紹介しながら、私は、次のように書きました。

私は、人間の心のメカニズムを「複雑系」と捉えることに反対です。

その根拠は、要素還元主義でも複雑系でも説明できない人間の「心」を解明した人が私たちの身近に存在していることを知っているからです。

その人の名は、

アルフレッド・アドラー

人間の心のメカニズムを要素還元主義でも複雑系でもない動きと捉えたアドラーのことは次回にし、今回は、「要素還元の科学」と「複雑系の科学」と似たようなたとえを使う、心理療法の理論を見てみることにしましょう。

『<森・黒沢のワークショップで学ぶ>解決志向ブリーフセラピー』(森俊夫・黒沢幸子著、ほんの森出版)で森俊夫氏は、「要素還元の科学」に類似した「感染症対策モデル」、「複雑系の科学」に類似した「慢性成人病疾患モデル」を使って説明します。

「解決志向ブリーフセラピー」の<発想の前提3>は、「『解決』について知るほうが、問題と原因を把握するよりも有用である」で、従来の多くの心理療法が「問題志向アプローチ」を用いていて、まず問題は何かを把握し、次にその原因を特定し、その原因になるものを取り除いたり変化させようとする、医学領域で言う「感染症対策モデル」を心の領域に当てはめてきた、とし、さらに従来の臨床心理学がこうした直線的因果律で理論構築されてきた、としています。

しかし、現代医学の主要な関心領域は、無数の原因からなる、いわゆる「慢性成人病疾患モデル」を使って対処せざるをえず、心の問題でも原因を特定するのはとても困難で、仮にいくつかの原因が特定されたとしても、その原因を取り除くことが多くの場合、ほとんど不可能であることを指摘しています。

ここで読み取れるように、「解決志向ブリーフセラピー」は、直線的因果律で理論構築されてきた従来の臨床心理学を批判しながらも、その限界を「慢性成人病疾患モデル」を使って説明しているだけで、新たなモデルを示してはいません。

これは、いわば原因論の放棄または断念だけで、鮮明な目的論を提唱しているわけでもありません。

このところが「解決志向ブリーフセラピー」の思想と理論のあいまいなところです。

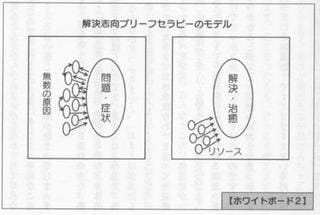

ただ、技法的には、次の図のように無数の原因をリソースとして解決に向けて活用してしまうところは、技法面でしたたかなところがあります。

次回は、要素還元主義でも複雑系でもない―「解決志向ブリーフセラピー」での「感染症対策モデル」でも「慢性成人病疾患モデル」でもない―動きと捉えたアドラーの先駆的な役割に言及します。

<今週これからの勇気の伝道>

7/16(水)・・・・某カメラメーカー管理職の「聴く」コミュニケーション研修

7/17,18(木・金)・・・・神奈川県某自治体の管理職予備軍のリーダーシップ研修

7/19,20(土・日)・・・・ヒューマン・ギルドでアドラー心理学ベーシック・コースの後半部分

昨日NHK教育の福祉の番組で自殺について取り上げていました。

自殺の大きな原因として「うつ」があるとしても、そこにいたるまでに、経済、家庭、仕事、看病などさまざまな困難が背景にあるから、対策も一筋縄ではないとのことでした。

現代的な人生の困難は原因究明をしてそこから対策を立てようとすると、とたんにこんがらかってしまうのですね。それだけ世の中が「複雑」になってしまったのですね。

アドラーは個別の人生の中に動的なパターン(ライフスタイル)があることに着目したし、後に続いた人たちがその診断方法を一般化したのは、きっと大きな功績で、このスタンスはきっといろんな分野に応用が利くのだと思います。

自殺の問題を複雑系と絡めてご指摘ありがとうございました。

私は、講演・研修の際、次のようなことを言って、その深刻さを訴えています。

1.1年間に死亡する人が100万人から110万人の間(分母)、2007年の自殺者数が3万3千人(分子)、とすると、30人に1人が自殺が死因。この会場にいる120人のうち4人が自殺で死んでいるのに等しい。

2.10年間、自殺者数が3万人を超えたということは、10年で30万人都市(例えば、水戸市、一宮市、中野区)がなくなったのに等しい。

3.実際に死んだのが3万3千人で、自殺を試みたのは、この10倍の33万人。

さらに私は、複雑系の中の要因として、「勇気と共同体感覚の欠如」と指摘しています。