学習障害や発達障害は、心理学者さんやカウンセラーさんや

言語聴覚士さんのような”スペシャリスト”だけが

扱う問題ではありません。

子どもの3%とか7%だかに学習の困難や発達上の困難があると言ってるんだから

「もうそういう時代じゃないよね」、と言いたいです。

特に、発達障害者支援法が施行されてからは

「病院とか専門の教室に隔離してやってもらうこと」じゃなくて、

「すべての教室で取り組む問題」になってるんじゃないんですか。

「やり方がわからないので専門家へ」というのは、もう時代が許さないほど

問題を抱えた子どもの人口が増えていますね・・・。

だからやっぱり、「勉強しようよ」と呼びかけています。

たとえば、

わたしは英語指導を通して、

学習障害や発達障害のこどもたちを

「もっとよく知りたい」と思うようになった一人ですが

もともと興味があったんじゃなくて、

教室にも「変わった子」がいたし、「どうしていいかわからない」のを

「どう教えたらいいんだろう」と方法が知りたいなと思っていました。

でも「どう教えたらいいんだろう」は、

「なんでこの子はこうなんだろう?」という理解がなくては、

どうしてもずれが生じてくるのです。

例えば、「音読がつっかえつっかえしか読めない」子には、

なんとか「読ませよう」というところに意識がいくものですから、

まずは、練習が足りないかと思って「もっと読む練習をしなさい」と言うでしょう。

普通はそれでいいのでしょう。

そこで、もしかして「音から入れよう」として

CDをよく聞いて覚えなさいというかもしれません。

で、その子は音を覚えるでしょう。

でも、それは、「読めるようになった」のではなくて、

「音を覚えた」のにすぎません。

また新しいページになれば同じ問題を抱えていく。

CDを与えた先生は、もしかしたら、

「音と文字のルールを自然に対応させて覚えて読めるようになる」

という能力に期待しているのかもしれません。

でも、そうならない子は、ひたすら「暗記」で対応するため

テストなどで答えることはできません。

でも、もしここで先生に「読み書き」に関する知識があればどうでしょうか。

ヒトの脳には「聞く」「話す」のように、

「読み書き」には専門領域がありません。

そのため、この技術は自然に身につくものではなくて

訓練で獲得していかなくてはいけないものだということ、

(つまり「当たり前にできるようになる」というのではない)

ですから当然個人差が大きいだろうということや、

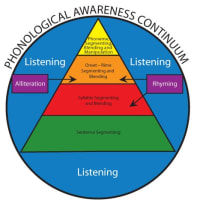

読み書きの前には、

「聞く」「話す」力 が十分育っている必要があるということを

知らなくてはいけません。

コミュニケーション上で

「聞く」というのは、ただ音が聞こえているというのではなく、

言葉として、日本語なら「音韻認識(phonological awareness)」が育っているかどうか。

もしそれが育っていなければ、どのような問題があり、

どこで見分けることができるのか。

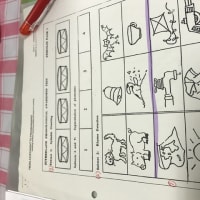

文字と音の対応(マッピング)によって

子どもは文字を「読む」ようになっていくが、

ひらがな・カタカナ、そして漢字、英語はそれぞれどのような違いがあるのか。

こうした知識や、

日本語と英語の文字体系の違いを理解しておくことは、

英語を指導する上でも、大切な情報だと思いませんか。

あまり知られていないけれども、大きな問題として、

「見え方」が読みに関係しているというのも、頭にとどめておくと、

「読むのがたどたどしい」ほかに

「黒板の文字がきれいに写せていない」「写すのが遅い」

「字があんまりにも汚い」「はみ出している」

という問題に、

もしかして「ちゃんと見えてないのかも」「見る力が弱いのかも」と

気づくことができます。

「丁寧に書くよう練習しなさい」

「音を覚えて読みなさい」

という指導だけでは、まったく的外れだけでなく、

子どもに「先生のいうとおりにやっているのに、また失敗した」という

挫折感を無駄に味わわせるというオマケがついてしまう。

また、学習態度に関しては、

ADHDは学習の大きな妨げになっています。

すぐに机をカタカタさせたり立ち上がったり、

先生の話を途中までしか聞かずに注意がそれたり・・・は、

「自己コントロールができない」と知っていれば、

ADHDについてもっと知ろう、

保護者や子どもと一緒に考えよう、

という姿勢につながりませんでしょうか。

わたしは、保護者の方から本当にたくさん教えてもらっています。

また、対応に関しては、特別支援の先生たちが既にいろいろな工夫を発表されています。

もし、「すらすら読めない」理由がひとつであれば、

それだけに対応すれば良いのですが、

人間の脳って思っている以上に複雑・・・。

だから、全部を知らなくても、その科目の指導者として最低限、

「読み書きができない」

「発音が悪い」

「ちゃんと聞き取れない」

は、特別支援の知識があると、指導にすぐ役立ちますよ。

そして、誰かに教えてもらうのを待つのではなく、

全国ですでに開催されている講演会や学習会にどんどん参加すると、

すご~~~~く参考になる知識(それも最新の!)をもらえます!

英語と特別支援の勉強会は、ほとんどありませんから、わたしは、

普通の教員向け、保護者向けのに参加しています。

関西では、大阪医科大LDセンターは一年中講習会を行っています。

いろんな事例を知ることで、「そういえばAくんも同じかも」と

思い当たることも多々あります。

「読み書きが苦手な子」への英語指導は、日本ではまだまだ未開拓。

もしいまこれを読んでるのが英語の先生なら、

あなたこそが 日本の特別支援の英語の先駆けとなる ”パイオニア”。

子どもが何につまづいていようがいまいが、

そんなこと気にしていない先生も多い中、

「どうしたらいいんかなあ・・・これは学習障害かな?ちょっと調べてみよう。」

と思った時点でパイオニアへの第一歩!

まだ少人数だと思いますが、科学的に子どもの問題を捉え、

指導に結びつけていけるのは、

心理学者や医者やカウンセラーじゃなくて、

わたしたち教員だけでしょう。

もし英語の先生がやらなければ、きっと言語聴覚士さんあたりが

英語を教え始めますよ。

それなんかいやなんですよ。英語は英語の先生が教えたいじゃないですか。

英語指導はやっぱり奥が深いはず!

わたしたちは、あと「ちょっとだけ」科学的な知識を増やして

これまでの指導に加えていけばいいだけなんです。

チャレンジ教室だって、

「どうやったらいいんですか」と尋ねられても、

「何も特別なことはしていない」と答えています。

子どもに合わせる知識と視点さえわかれば、

いつもの指導の順番を変えたり、

言葉や文字を工夫したり、

そういうことで、対応していけます。

なんかむっちゃすごいことをしてるわけじゃありません。

積極的に勉強しましょう。

あと、ちょっと知るだけでいいんですよ。

というわけで、

今日は、「勉強のススメ」でした。

ただ、ひたすらに共感し、投稿しました。目の覚める記事、ありがとうございました。

過去の記事はいろいろ未熟な内容も多いですし

間違っているかも・・・というところもあるかと思います。

共感して頂けて嬉しいです。

英語教育に関しては、ほとんど誰も気づいていないことが多いです。これはとても面白い分野です・・・。ぜひ、みなさんと一緒に勉強したいなと思っています。またコメントしてくださいね。

子供英語教室で講師をしています。

発達障害 英語教室 の検索でこちらにたどり着き、そうそう!と共感しながら拝読しました。ありがとうございます!

私も自身のブログで発達障害のことに触れ、他の講師仲間にも広く勉強するよう勧めてはいますが、なかなか共感してくれる人はいないし、先日は他の講師が生徒さんのお母様に「発達障害ではないですか?」と言ってしまい、そのお母さんが深く傷ついていました。こんなことも理解がないから起きる不幸だと思います。これからもちょこちょこ見に来ます。勉強させてください!