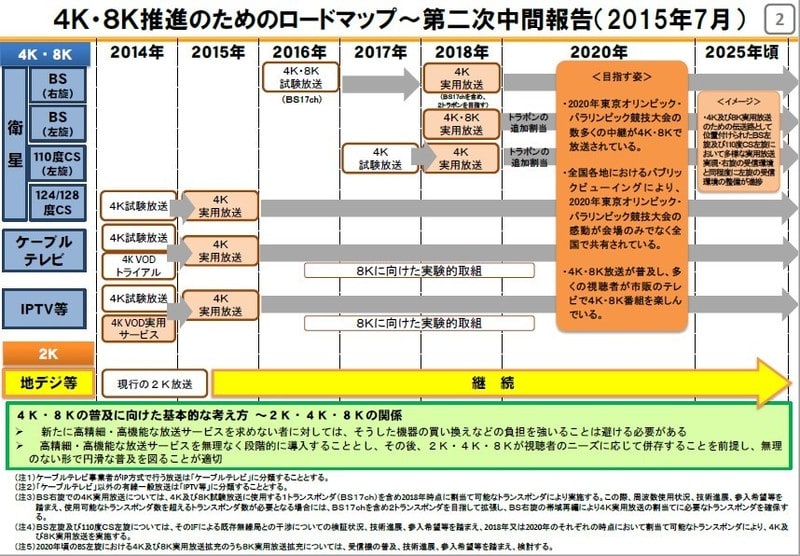

ロンドン五輪 東京五輪への教訓

~周到に準備されたロンドン五輪レガシー戦略~

~周到に準備されたロンドン五輪レガシー戦略~

最も開発が遅れた地区の再開発に挑んだロンドン五輪

ロンドン市東部、ストラットフォード地区は廃棄物処理施設や倉庫が立ち並んでいた“荒れた街”、開発から取り残された地区の象徴であった。この地区に、ロンドン五輪の開催を契機に、自然保護公園を始め、住宅、オフィス、商業地区などが整備され、7平方キロメートル及ぶ近代的なニュータウンが出現した。

その中心は面積2.5平方キロメートルの敷地に、オリンピック・スタジアムなどの競技場や選手村、IBC/MPCが立ち並ぶロンドン五輪オリンピック・パーク。五輪開催後は、クイーン・エリザベス・オリンピック・パーク(Queen Elizabeth Olympic Park)に生まれ変わり、ロンドン東部のランドマークとなった。

ロンドンの中心部から地下鉄とDLR(ドックランズ・ライト・レールウェイ)で約30分、またユーロスターのターミナル駅からも高速シャトル鉄道で17分で結ばれ、交通アクセスも飛躍的に改善された。今やロンドンの新たなホットスポットに一躍躍り出た。

2012年ロンドンオリンピックは夏季五輪としては30回目の大会という節目で、ロンドンでの開催は1908年、1948年に次いで3回目となる。

ロンドン五輪関係者は「成熟社会が迎える3度目のオリンピック」をどのように開催するかを周到に準備した。これまでの2回の大会はロンドン西部で開催されたのに対し、2012年はロンドン東部地域の再開発をリンクさせて開催する計画を練り上げた。

ロンドン東部地域は、移民が多く、所得層が低い貧しい地区であり、ロンドンで最も開発が遅れている地域とされている。ロンドン五輪開催をこの地域の再活に結び付け、未来への遺産、“レガシー”にしようとするものだ。

その象徴として、東部地域の出身者であるサッカー選手のデビット・ベッカムが、ロンドンオリンピック招致のプレゼンテーターとなり、2012年ロンドン五輪の招致活動がスタートした。

オリンピック・パークの全景 This is Great Britain Department for Culture, Media and Sport, DCMS

NAASHロンドン事務所

約230万立方メートルの汚染土壌を処理

オリンピックのメイン会場となるオリンピック・パークが整備されたのはロンドン東部ロウアー・リー・バリー(Lower Lea Valley)地区。18世紀半ばから始まった産業革命以来、重化学工場などが立ち並んでいた工場地帯だった。

当時は、環境規制は存在せず、化学物質等の汚染物質を地中にそのまま埋め。て処理をしていた。

このため、長年に渡って、大量のダイオキシンなどの有毒な化学物質やガソリン、鉛、タールなどが土壌に放置され、土壌汚染が進行していった。そしてこの地区は、有害物質の浄化は行われないまま、“荒地”として放置され、いわゆるブラウンフィールド(Brownfield)となっていた。またオリンピック会場の建設準備中には低レベルの放射性物質まで見つかり周辺の住民に不安を与えた。

しかし、最新技術を用いた土壌洗浄装置の導入などにより、約230万立方メートルに及ぶ大規模な土壌改良が行われ、全ての土壌を洗浄した上で85%の土壌は用地に戻した。

こうしてロウアー・リー・バリー地区は再開発が可能なクリーンな土地に見事に生まれ変わった。

開発される前のロウアー・リー・バリー地区 This is Great Britain Department for Culture, Media and Sport, DCMS

荒廃した川を再生 緑あふれる水辺に

さらに地区を流れるリー川の川底を浚渫して荒廃した川を再生し、水辺は広大な緑地に再生された。

リー川に沿って30万本の湿地植物が植えられ、トネリコ、ハシバミ、カバといった英国産樹木4000本を植林、35本の橋によって回遊性を持たせた。“自然との共生”がキーワードである。

南側には英国式庭園を整備してカフェや市場、イベント広場などを配置。北側は自然生態系に配慮した静かな緑地帯とし、時には雨水による洪水なども発生させて、カワセミなど希少生物も集める。

オリンピック・パークの総面積2・5平方キロメートルの内、約40%の1.平方キロメートルが緑地帯で、まさに“緑の公園”である。

オリンピック・パークの整備によって、環境汚染で“荒地”だった土地は、“緑の土地”に生まれ変わり、ロンドン東部地域に新しい自然豊かなスペースを生み出した。オリンピック開催後は、“Queen Elizabeth Olympic Park”として整備され、年間900万人の訪問者が訪れるロンドン東部地域のランドマークとなった。

Queen Elizabeth Olympic Park ホームページ

オリンピック・パーク リー川の河畔 LOCOG

欧州最大の都市型ショッピングセンターの誕生

オリンピックの開催に合わせてオリンピック・パークに隣接するストラトフォードシティの再開発が進められている。ストラトフォード駅の隣にはウェストフィールドショッピングセンターはヨーロッパ最大の都市型ショッピングセンターとして建設された。敷地面積19万平方メートル(東京ドーム4個分)に250の店舗や70のレストラン、17スクリーンの映画館、3つのホテル、それにカジノまで備えている。

ストラトフォード駅からショッピングセンターを抜けるとオリンピック・パークの入場ゲートにたどり着く。

この開発計画はオリンピック招致決定前に決まっていたが、オリンピック招致が決まったことで、より大規模で、バラエティに富んだ施設になった。このショッピングセンターには高額なブランド品などの店はなく、日常の生活用品が豊富に取りそろえられることから、周辺住民にも高く評価されているという。

ウェストフィールドショッピングセンター This is Great Britain Department for Culture, Media and Sport, DCMS

ニュータウンへ生まれ変わった東部地域

オリンピック・パークには選手村(Olympic and Paralympic Village)として、11棟の建物が建設され、16500人の選手とオリンピック関係者の宿泊施設となった。大会終了後は「イースト・ビレッジ」(East Village)と呼ばれる住宅地に再生された。 2800戸の一般住宅に改築され、そのうち半分は低所得者向けのアフォーダブル(affordable)住宅に利用し、残りの半分はカタール王室に売却するとしている。

また約1800人が通学する公立校「チョバム・アカデミー(Chobham Academy)」も開校した。チョバム・アカデミーは、幼稚園、小・中学校、シックス・フォーム・カレッジ12を併設されている。

さらにオリンピック・パークに近接して、5つの住宅地が開発され、約11000人の住民が暮らす街となる。この内約3分の1は低所得者向けの住宅である。

美術館・博物館、劇場などを備えた複合文化施設や、医療センター、ビジネスオフイスなども整備される計画で、東部地域に新たな近代的なニュータウンが出現した。

Olympic and Paralympic Village This is Great Britain Department for Culture, Media and Sport, DCMS

選手村の整備は、2005年の五輪開催決定時では、全て民間業者に委託し、全額民間資金で建設する予定だった。

しかし、2008年、リーマンショックで世界的な規模で金融危機に見舞われ、景気後退が深刻化した。この経済状況の中で、ロンドンは五輪開催準備に取り組まざるを得なくなった。当時、テッサ・ジョウエルオリンピック担当大臣は、「今(2008年11 月)の状況を知っていたならば、政府がオリンピックを招致することは、ほぼ確実になかったであろう」と述べたとされている。

イギリスを襲った未曾有の経済危機の中で、選手村の建設を引き受ける民間デベロッパーなくなり、選手村開発計画は挫折した。結局、政府が資金を拠出して建設することになった。

一方で景気後退で物価が下がり、建設コストも下がったため、予算より低い整備費で建設することができたという。オリンピック・スタジアムなど競技場整備についても同様で、景気後退はロンドン五輪の開催経費全体が抑えられた大きな要因ともなったとされている。

五輪開催経費は、当初から約4倍に膨張したため激しい批判を浴びた。 五輪開催費用の約70%弱を政府が負担するため、政府は財政支出削減を厳しく求められた。しかし、五輪施設用の土地整備や建設などの工期が英国では珍しく守られたことや、開催経費を最終的には黒字になったことで、ロンドン五輪の運営は国内外から大きな評価を得ている。

NAASHロンドン事務所

苦難の再出発 ロンドン五輪スタジアム

オリンピック・パークのランドマークとして建設されたのがロンドン五輪スタジアム、収容人数8万人、総工費4億2900万ポンド(約733億円)で建設され、開会式、閉会式、陸上競技などが開催された。建設にあたって、観客席を大幅に仮設にするなど経費削減を実現したとして評価された。

当初計画では、大会後は、二層の仮設エリアの観客席、約5万5席をすべて撤去して、恒久エリアの約2万5000席に大幅に減築して、コミュニティ施設とする予定だった。

しかし、ロンドン五輪のランドマークとして、レガシーとして存続すべきだと意見が出て、最終的には、大会後は観客席を約5万4000席に減築する一方で、「格納式」可動席や全座席を覆う屋根を増築するなど改修工事を行い、英プレミアムリーグのチームを誘致してサッカースタジアムとして再出発することになった。

ホームチームに選ばれたのは、英プレミアムリーグのウェストハム・ユナイテッド、99年間の占有使用権を、年間250万ポンド(約38億2000万円)のテナント料を支払うことで取得した。ウェストハムは年間25日程度、サッカーのホームゲームで使用するとした。

一方、スタジアムの9レーンの陸上トラックは残し、6月と7月の夏季期間は、英国陸上競技連盟(UK Athletics)に対し、30年間のコンセッションを与え、陸上競技なども開催することになった。

スタジアムの改修費は、迷走を繰り返し、最終的には3億2300万ポンド(約493億円)に膨れ上がった。新たに巨大スタジアム1個分を建設する費用に匹敵する破格の巨額経費である。余りにも巨額になった改修費は、世論から激しい批判を浴びた。

当初は1億5400万ポンド(約227億3000万円)と見積もられていたが、可動席の設置や屋根の設置費用が増え、3億2300万ポンド(約476億8000万円)に膨れ上がったのである。

改修工事費が3億2300万ポンドに上ったことで、当初、建設費の4億2900万ポンド(約633億3000万円)を加えるとオリンピックスタジアムの整備費の総額は7億5200万ポンド(約1100億1000万円)に上った。

こうした事態を受けて、スタジアムを所有するロンドン市長は、運営スキームの徹底調査を指示し、このままでは年間2000万ポンド(約29億5000万円)の赤字が予想され、投資額の回収も不可能になるとして計画の見直しを表明している。

ロンドンスタジアムでは、2015年にはラグビーW杯が開催され、2017年には世界陸上大会を開催し、陸上競技場としても利用された。また2019年には米大リーグ、MLBのヤンキース対レッドソックス戦を開催し話題になり、スタジアムの積極利用に力を注いている。

巨大スタジアムをレガシーとして維持するためにはまさに至難の業なのである。

ロンドン五輪スタジアム 出典 LOCOG

苦難の再出発 ロンドン オリンピック スタジアム~

ロンドン五輪のIBC/MPCはオリンピック・パーク内に新設

オリンピック・パークの一画に、国際放送センター(IBC)や国際プレスセンター(MPC)、会見棟、ケータリング棟、Media Transport Mall(駐車場)を備えたMedia Villageが整備された。この内、2階建ての国際放送センター(IBC)は、広さ約6万平方メートル、5機のジャンボ機が格納可能な広さで、映像素材を扱う拠点のため太陽光が入らないよう窓がほとんどない建物である。総工費は3億5500万ポンド(約639億円)、約2年3ヶ月かけて建設された。

IBCには、147の放送機関等のライツホルダーが参加、204ヵ国にオリンピックの映像を配信し、48億人の視聴者に向けて放送した。

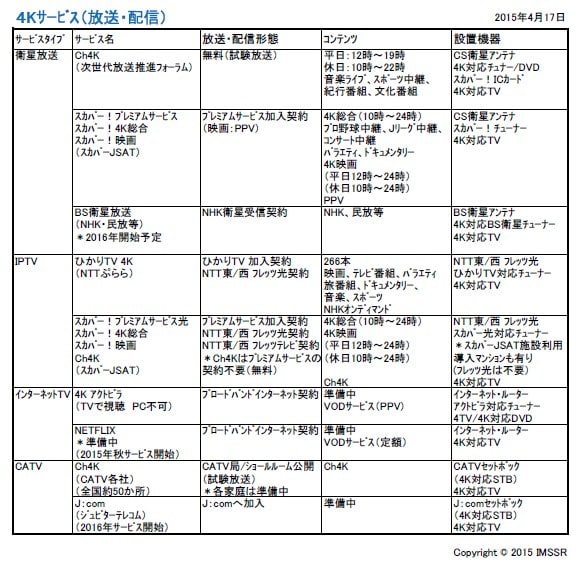

世界各国に配信した映像フォーマットはすべてHDフォーマット、2,200時間の競技映像と500時間の競技ハイライトをサービスした。

またIBC の中に3Dのオペレーション・センターを設営し、3D映像の競技映像を配信するとともに、スーパー・ハイビジョン(8K)もパブリックビューイングも行われた。

2012年ロンドン五輪の“Media Village”(オリンピック・パーク) LOCOG

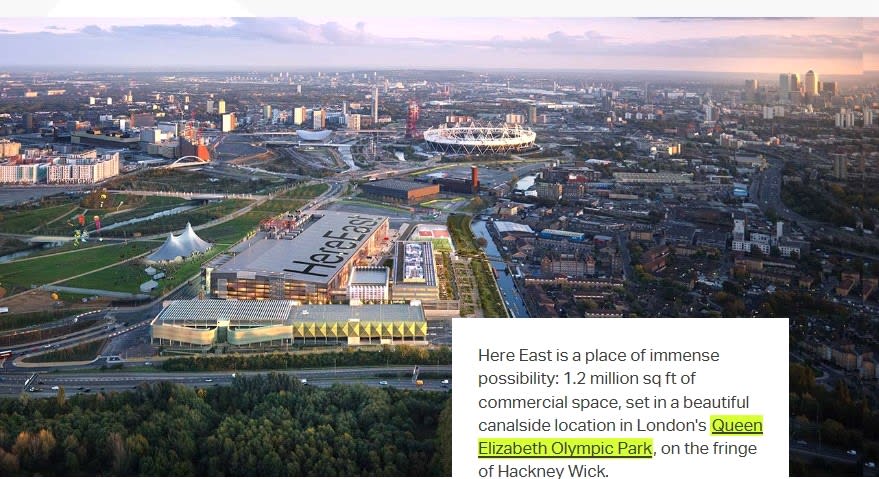

デジタル・クリエイティブ・ビジネスの拠点として再生されたOBC/IMC

IBC/MPCの建物は、五輪終了後、改修され、ヒア・イースト(Here East)と呼ばれる東部ロンドンの新たなイノベーターやデジタル企業家の拠点として再生された。

デジタル・ビジネス、クリエイティブ・ビジネス関連の企業や大学などの教育機関が進出し、起業支援スペース、コンベンションセンターなども建設されている。

スポーツ専門放送局のBT Sportのスタジオ・放送設備や、InfinitySDCのデータセンター、ラフバラ大学(Loughborough University)大学院のビジネス・スポーツ・健康関連の研究施設、ハックニー・コミュニティ・カレッジ(Hackney Community College)のデジタル技術実習施設が設置されている。

Here Eastには、欧州で最高水準のデータ・センターと通信インフラを備えているがキャッチフレーズである。

IBC/IMCをロンドン五輪の“レガシー(未来への遺産)”にしようとする明確な戦略と周到な準備があったのである。

Here East 後方に見えるのがオリンピック・スタジアム Here Eastホームページ

Here East Broadcast Centre

Here East Versatile Space

tHere Eastホームページ

オリンピックのメディア施設(IBC/MPC)はこうして整備された ~ロンドン五輪・その機能・システムと概要~

英国の長年の悲願、東部地区の再開発

英国政府は、エリザベス女王即位60周年の記念事業として位置づけてオリンピック・パークの整備や東部地区の再開発に国を挙げて取り組んだ。ロンドン五輪開催の“レガシー”の象徴とする狙いが込められていた。

オリンピック・パークの整備経費は約53億ポンド(約9530億円 1£=180円)

この内、汚染土壌の浄化などインフラ整備に約17億ポンド(約3060億円)、競技場などの施設建設に約31億ポンド(約5580億円)を政府が全額負担した。

用地購入費は7億6600万ポンドだったが、五輪開催経費とは別枠で政府が負担した。 そのほか民間資金が約20億ポンド(約3600億円)が投入され、オリンピック・パークの整備経費の合計は約80億ポンド(約1兆4400億円)に上る。

これだけの巨額の整備費用の負担を可能にしたのは、東部地域の再生がロンドン市や英国にとっても長年の悲願だったからだとされている。この地区は廃棄物処理などを行う工場や倉庫などが立ち並び、移民や失業者が多く、中心部のハックニー地区などは治安の悪い地域の代名詞となっていた。交通の便も悪く、貧困、失業者、低所得者、低い教育水準、再開発は歴代政権の政策課題でもあった

ロンドン五輪担当者は 「これだけの公費を投入するのだから、使い道を正当化する必要がある。五輪への投資は、東ロンドン再生のための投資だ」と述べている。

さらにクイーン・エリザベス・オリンピック・パークに改装するための整備費として2億9400ポンド(約529億円)を政府が負担している。

ロンドン五輪の開催経費の約75%が、ロンドン東部地域の再開発に投入され、未来への遺産、レガシーとなったとしている。

このプロジェクトは英国の歴史上で最大規模の“街づくり”再生プロジェクトを成し遂げたと評価が高い。

五輪大会が開催されるのは、オリンピックとパラリンピックでわずか3週間、そのために競技場などの施設建設やインフラ整備に巨額の経費が投入され、さらに五輪開催後は巨額の維持費が必要となる。これまでの五輪大会では、整備された施設が大会後は「無用の長物」(=「ホワイト・エレファント」)、“負の遺産”となる“失敗”を繰り返してきた歴史がある。五輪開催を“レガシー”にする、ロンドン五輪運営関係者は何年も前から周到に“レガシー計画”を策定していた。

“迷走”する2020東京五輪

“迷走”に“迷走”を繰り返した新国立競技場、相次いだ競技場建設の中止と会場変更、紛糾した海の森水上競技場やオリンピック アクアティクスセンター、有明アリーナの建設、未だに決着しない開催経費の負担、“混迷”している東京ビックサイトのIBC/MPC設置問題、そして最近浮上した霞ケ浦カントリー倶楽部のゴルフ会場問題、やはり五輪大会をマネージメントする能力が今の体制で確保されていないことが最大の問題だろう。今の状況は、次々と発生する当面の問題に奔走するのが精一杯で、とても五輪開催後の“レガシー”をどう構築するかという将来構想を考える余裕がほとんどないのではという懸念を抱く。このまま五輪開催の準備が進められていくことに疑念が生じる。

ロンドン東部地区の再開発を見るたびに、思い浮かぶのは高濃度汚染物質が検出されて“頓挫”している豊洲市場問題である。

五輪開催まであと4年を切った。残された時間は最早ない。

東京オリンピック レガシー(未来への遺産) 次世代に何を残すのか?

冬季五輪の“宿命” “負のレガシー”(負の遺産)を抱える平昌冬季五輪

新国立競技場は“負のレガシー”(負の遺産)になるのか?

“迷走”海の森水上競技場 深刻“負の遺産”

東京オリンピック 競技会場最新情報(上) 膨張する開催経費 どこへいった競技開催理念“世界一コンパクト” 競技会場の全貌

東京オリンピック 競技会場最新情報(下) 膨張する開催経費 どこへいった競技開催理念“世界一コンパクト” 「3兆円」!の衝撃

“もったいない”五輪開催費用「3兆円」 青天井体質に歯止めがかからない! どこへ行った「世界一コンパクトな大会」

マラソン水泳・トライアスロン 水質汚染深刻 お台場海浜公園

江の島セーリング会場 シラス漁に影響 ヨットの移設や津波対策に懸念

北朝鮮五輪参加で2020東京オリンピックは“混迷”必至

国際メディアサービスシステム研究所 International Media Service System Research Institute(IMSSR)

2017年2月20日

Copyright (C) 2017 IMSSR

******************************************************

廣谷 徹

Toru Hiroya

国際メディアサービスシステム研究所

代表

International Media Service System Research Institute

(IMSSR)

President

E-mail thiroya@r03.itscom.net / imssr@a09.itscom.net

URL http://blog.goo.ne.jp/imssr_media_2015

******************************************************