先日、イーダちゃんは、タナカのルガーP08の2代目を購入してきました。

写真でいうと右の銃ね---これね、実は、結構高いんですよ、なんとね、18、000円もすんの!<(xox;>彡

しかもね、イーダちゃんは、高田馬場「アンクル」で買った、先代のルガーP08をすでに持ってんの。

なのに、おなじ商品を再び買ってきたってわけ。その理由は如何に?

答えは非常にシンプルです---マガジンのガス漏れゆえ。

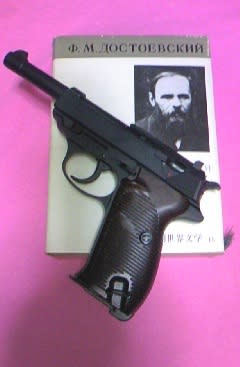

タナカさんのルガーのマガジンのガス漏れがひどいという評判は、以前よりよく耳にしていましたが、たまたま僕の買った中古ルガーのマガジンのそれがあまりにもよくなく、(といっても、これは中古ガン・ショップ「アンクル」さんへの非難では全然ありませんので念のため。事実、同時期に「アンクル」さんで購入した、マルゼンの中古ワルサー-写真左のごつい銃-は、いまも好調で、最近購入した新品のマルイ・ガバメントよりむしろ調子のいいくらいなんですから)修理しても修理しても致命的な重度ガス漏れをこれでもかと頻繁にくり返すので、これはダメだあ、と見切りをつけ、いよいよ新品を購入することを決意したという次第。

そしたらねえ、さっすが新品---もって帰ってきて、さっそくのこと撃ってみたら、全弾、完璧なアクションで撃ちつくすことができたんです!

あーん、1マガジン分、なんのトラブルもなく撃ちつくせる、なんて初めてだよー。(ToT)

しかも、撃ちつくしたあと、トグルがちゃんとアップしたまま立ってるの。(注:これ、ホールド・オープンという射手に弾切れを知らせる当たり前の機能なんですけど、これさえ先代ルガーはできなかった。もうほとんど故障品クラスだよねえ)

というわけで、ちゃんとアクションする、立派な良い子のルガーを前にして、イーダちゃんは、いま歓喜の極みにいるのです。

---あー、いい、やっぱ、ルガーはいいわ…。

とトグルの冷たい金属部に何度も頬ずりしてみたり。

もう超・阿呆の親バカ状態とでもいいますか。

ガス漏れで致命的に駄目駄目だ、とか、もう博物館入りの古い銃じゃないか、とかいってさんざんけなしたりクサしたり、なんとか嫌いになろうと努力したけど、結局駄目でした。

完璧に作動するタナカ・ルガーの魅力をまえにして、イーダちゃんは、もう Dizzy Miss Lizzy 状態…。

脱帽ですね---ルガーって、やっぱ、ため息モンのカッコいい銃ですわ---。

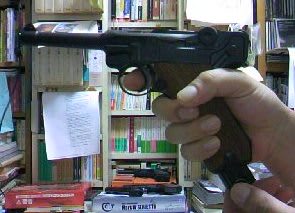

ここで、ルガーのなんたるかを知らないひとのために、パラベレム弾を撃ちつくしたあとの、ホールド・オープン時のルガーを、ちょっち見てもらいませうか---。

いかが? 美しいっしょ? 超・凛々しげな風情あり、とお思いになりません?

このエアガンのモデルとなった実銃のルガーP08が、ドイツ軍の制式銃になったのは、なんと、1908年のことでした。

もー 大昔のお話ですよ---あの第一次大戦のころだもの---ええ、ルガーってね、実は、100年以上むかしの銃なんです。

オートのスタンダード銃、あのコルトのM1911より、さらにはコンシールドガンの草分けである、あのブローニングM1910よりさらに古いのよ。

改めてそう意識すると「えっ?」て感じだけど、あんまそんな白亜紀風味は感じられないっしょ?

それはね---このルガーP08という銃が、独自の機能美に満ち満ちている、スペシャルなガンだからです。

たしかに機能一辺倒の、最近のグロックなんかと比べると、クールなドライさっていうのは、いくらか不足しているかもしれない。

でも、トグル・アクションというやたら複雑なショート・リコイル方式に徹底的にこだわったドイツ職人---これのもとになったボーチャード式を考案したのはアメリカ人でしたけど---の胸底にあるゲルマン魂が、見ているだけでびんびん伝わってくるじゃないですか。

第二次大戦がはじまって、ドイツ軍の制式銃がルガーからワルサーに変わったとき、多くの将校がワルサーへの持ち換えを拒み、ルガーを持ちつづけることに固執したってエピソードがいまもなお残っていますけど、僕あ、彼等の気持ち、なんとなく分かるなあ。

かくいうイーダちゃんのもっとも愛するフェバリエット・ガンは、記事冒頭フォトの左銃---ワルサーP38なんですが、純粋な「美」という見地からのみ判断するなら、ひょっとしてルガーの美しさというのは、ワルサーのそれすら凌駕しているかもしれません。

事実、このルガーは、戦時中の米兵のあいだでも大人気で、故国への土産としてこのルガーを持ち返る兵士も大勢いたそうなんですよ。

さて、そのように人気のある、稀代のビューティー銃だったルガーなのでありますが、機構が複雑すぎて大量生産に向かなかった点、それに、砂漠の砂や埃に対して弱く、精巧な機構が故障しがちだった点などが憂慮され、1938年よりドイツ軍の制式銃は、冒頭フォト左手の、ワルサーP38にとって変わられることになります。

ワルサーP38---これも、また超・有名なガンですよね?

僕が中学のころには、ルガーP08とこのワルサーP38、それに、コルトM1911の“ガバメント”を交えた御三家というのは、もう別格の凄玉トリオなのでありまして、ガン好きの青少年は、皆、この御三家に一途な憧れの念を募らせたものなのでありました。

最近のガンマニアさんとお話しすると、みなさん、何気に「あ、それはやっぱりアニメの<ルパン三世>の影響ですか?」とか尋ねてこられるんですけど、それだけではないわなあ。なにより、僕等が青少年のころには、<ルパン三世>は、いまみたいにビッグなアニメじゃなかったんですよ。

まあ人気はそれなりにあったけど、当時のアニメってね、いまみたく誰もが見るようなモンじゃなかったんですよ。

市民権もそんなになかったし、子供向けのものと馬鹿にして見ない奴も大勢いました。

しかし、その馬鹿にするフフン系「人種」のなかにも、このワルサー・ファンは大勢いたんですよ。

ですから、ワルサーP38の魅力というのは、人気アニメの影響といった絡め手系からのうがった見地からだけじゃなく、ガンそのものの能力筋から必然的に派生したものと読むべきではないのかなあ、と思います。

まあ、あの大ドイツの制式銃であったわけですし、優れた拳銃であったのは誰もが認めるところであった、このワルサーP38というガンのことを、いい機会ですので、このあたりでざっと検証してみることにしませうか。

ワルサーP-38(西ドイツ)

●口径:9mm

●弾薬:9mmパラベレム

●全長:21.4cm

●銃身長:12.5cm

●重量:780g

●装弾数:8発

むきーっ! いいなあ。書いてるだけでもう興奮してきちゃったよー。

●弾薬:9mmパラベレムという響きが、ことにいい。

ルガーとワルサーがともに使用している、この9mmパラベレム弾っていうのは、これは、いまのアメリカの制式拳銃・ベレッタのM92なんかも使用している弾丸であって、第二次大戦後、半世紀以上の年月が経過したこの現代において、いまや最新型拳銃の弾丸は、この9mmが主流になりつつあるんです。

つまり、ドイツは、70年ばかり時代を先んじていたわけなんです。

9mmパラベレム弾っていうのは、それくらい優れた弾薬なんですわ。

弾丸としての優良性を見極めるには、さまざまな見方があります。弾丸として大量生産しやすいかどうか。さらには、連発するにあたっての、反動の加減。反動がきつすぎないかどうか。これによって、サブマシンガンに投入できるかどうかも関わってきますから、このへんの見極めは、非常に大事なところです。

9mmパラベレム---ちなみに、このパラベレムは、ラテン語、“平和のため、戦争に備えよ”という意味だそうです---は、これらすべてのテストをクリアしました。

さらに9mmが優れていたのは、銃弾としての初速でせうか---9mmパラベレム弾の初速は、平均350m/秒。

これ、拳銃弾のなかでは、比較的速いほうなんです。速さだけでいえば、あの44マグナムにも匹敵するほどの初速。

対して、最後までこの9mmパラベレム弾に抵抗していた、拳銃の本場アメリカの45口径(11.43mm)の45ACP弾の初速は、これが意外と遅くて、247m/秒。

45ACPなんて、あのドングリみたいな外貌から、もっと速そうなイメージがあるんですが、弾丸自体が重い分スピードを損なうのか、速さ的にいうなら、これが、あまり大したことないんですよ。

もっと単純で小粒な、22 SHORT だとか 22 LONG(どちらも口径は5.6mm)のほうが、初速でいうならずっと速い。

(注:22 SHORT の初速は、334m/秒、22 LONG の初速は、378m/秒です)

ブレッド自体の重みが、総計でほぼ10対1くらいの差があるので---45ACP弾の重さは、14.9gです---単純な威力比較はやりにくいんですけど、これが、45ACP弾とそれほど大きさの変わらない9mmパラベレム弾(ちなみに、9mmパラベレムのブレッドは、9.0gです)となると、最終的なアタック・エネルギーの数値差は、さあ、分からなくなってくる。

アメリカではフロンティアに使われたコルト・ピースメーカーが45口径だったせいもあって、歴史的に「45口径信仰」といったようなものが政府筋・民間にわたって根強く残っており、そのプライドまじりの信仰が、ヨーロッパ主流の9mm弾の上陸を長らく妨げていたんです---「45口径以外のガンなんて、みんなオカマが使うもんだ!」といったようなワイルドで油ギッシュな意見が非常に多かったわけ---が、最近、多くの実験の結果、45口径ACP弾と9mmパラベレム弾とのアタック・エネルギーがほぼ等しいということが数々のデーターからつぶさに実証されまして、1992年、あの米軍が、とうとうイタリアン・ベレッタ社のガンを制式に採用した、というこのほどの流れに繋がっていくのです。

なんと、誇り高い米軍があの「ガバメント」を捨てて、9mmの、外国製のベレッタを制式銃に採用したなんて!

僕はこれ、アメリカという国家の根幹に関わる、途轍もない変革だと思うんですけど。

黒人大統領の誕生、あるいはサブプライム・ローンの破綻だって、この伝統の「45口径信仰」を捨てたことに比べたら、うん、ぜーんぜん小さいよ…。

おっと、話が飛んじゃったい---ワルサー話に回帰しませう。

あのー 前述した高性能の9mmパラベレム弾を使用する、このワルサー38というガンは、歴史上初めてダブル・アクションを採用したオートマチックであったという機構面も含めて超・素晴らしいんですが、それよりも何より、この銃は、まずフォルムが美しいよ…。

重量を軽くするために、アウターバレル付近のスライドを思いきって取っぱらっちゃったとこ---

それに、カートリッジ排出がやりやすいようにと、イタリアのベレッタみたいにスライド上部に大きな切りこみを加えたとこ---

それらの職人的配慮の総合的な堆積が、このガンのこれほどまでに独創的な風貌を生みだしたんですね。

優雅さにおいてはルガーのほうが優っているかもわかりませんが、ストイシズムの風情においては、むしろ凌駕しているのは、こっちのワルサーのほうでせう。

ルガーはワルサーに比べると、ずっと南方系の香りをさせています。

そこいくと、ワルサーの生誕の地は、もっと北寄りの気配がしてるじゃないですか。

僕は、そこはかとないその「北方」の香りに魅かれ、このワルサーP38というガンの引力圏に徐々に引きこまれていったのですから。

あと、この銃、ちょいとばかし不機嫌そうなしかめっツラをしてるでしょ?

ルガーは、南方系の血が少々入ってるんで、ときおりしどけない風情で肢体を伸ばしたりして、いい意味での色っぽさというか、一種の艶やかさがあるのですが、ワルサーはもっと気難しくて、なんか真面目くさった仏頂面をいつもしている、みたいな風情を、貴方は感じませんか?

僕は、感じちゃうんだけどなあ。

そして、そのビミョーな不機嫌さが、底のほうでなんとなく知的な印象に結びつくのが、ワルサーというガンの特別に面白いユニークな個性なんだと思う。

一言でいうと、ルガーP08は、美形の女性であり、歌手なんですよ。

女性だから砂漠の砂や埃なんかは、あんまり好きではない。

軍務も、責任を果たすべきことも一応やるけど、真の自分の自己実現は、軍務のうえにはないと思ってる。

うーん、いくら腕が立っても、これじゃあ、まあ解任されるわけですねえ。

ワルサーP38はちがう---彼は、女性じゃなくって男性です---しかも、芸術家の気風を宿した、悩める青年将校みたいな、インテリゲンチャ独自の苦悩の香りをそこはかとなくふり撒いている男性です…。

彼は、その存在の底部に、ルガーにはない、隠し味みたいにビターな苦味をもっている---それは、恐らく「近代」の苦味なんじゃないでせうか---僕は、ワルサーP38のトリガーに人さし指をかけるたび、その複雑でビミューな苦味が、鼻腔のあたりからほのかに這いのぼってくるのを常に感じます。

照準をあわせようと照門の中央に照星をもってくるとき、自分のなかの罪と罰とが一刹那邂逅します。

架空のものであっても、僕が銃口から飛ばそうとしているのは、まちがいなくある種の「殺意」なんですから。

トリガーを絞る、グワンと大きなアクションでスライドが後退する。

その瞬間、筆舌に尽くしがたい、なんともいえない苦い痛みが背筋をすっと走りぬける。

そのへんがねえ---イーダちゃんにとってのワルサーP38というガンのまあ醍醐味なわけなんですよ…。

暇話休題。

ワルサー狂想曲みたいな内容についなっちゃったんで、いくらか軌道修正---そろそろ現実世界に回帰しませうか。

実銃でなく、エアガン本来の話をしませう。

さて、この名銃ワルサーP38のエアガンを作成したマルゼンさんは、なんと、あのドイツのワルサー社と提携契約を結び、実銃のワルサーの設計図面をもとに、これほどの質の製品を仕上げていたんですって。

うーむ、道理で---と、誰もが唸るほど、マルゼン製のワルサーはいい出来です。

無条件の推薦印。細部の仕上がりも、表面のシックな色合いもともに good---。

エアガンとしての性能も結構いいほうなんじゃないのかなあ。

僕的にいわせてもらうなら、このワルサーP38は、手持ちのガンのなかで、いちばんよく当たるガンのひとつなんです。

ええ、8mくらいの距離からだと、大抵手のひらサイズの円形内に、そう苦労もなく集弾できちゃいますから。

たしかに弾速は、東京マルイさんの製品なんかのほうがずっと強力で、野外でのサバゲー向きなのは、やっぱ、マルイさんのほうなんだろうなあ、とも思いますけど、こと10mくらいでの距離での命中率の話になりますと、僕は、マルゼンさんのワルサーのほうに軍配をあげたいですね---。

その見地でいくと、タナカさんのルガーP08もとっても見事です。

タナカさんって、元モデルガン・メーカーなんですよ。

ですから、各部の刻印や細部の形状の仕上がりは、もうこのルガー、いうことなんかなんもないって領域までいっちゃってる。

最初の部分でもちょっと書きましたが、まさに惚れ惚れして頬ずりしたくなるほどの、ほぼパーペキな仕上がりといってもいいんじゃないでせうか。

アクション的にも、あの難関---<ショートリコイル ぷらす トグルアクション>というのを、エアガンのアクション内に完璧に再現できちゃってますもん。

ま、そのぶん、エアガン自体の弾速とか命中率とかは必然的にいくらか落ちゃってるんですが、これほどのアーティスティックなルガー・アクションを間近で見せられて、そのようなBB弾的些末事に目くじらを立てるようなルガー・ファンは、恐らくいないでせう。

ただ、このタナカ・ルガーには、知っての通り、マガジンからの重度のガス漏れという、致命的な欠点があるんです。

これは、どうも構造上の問題らしい。

それはね、実銃のルガーはストライカー方式であるのに、タナカ・ルガーにおいては、トグル・アクション式の再現のために、あえて内蔵ハンマー方式というのを採用している、そのためのメカ・トラブルのようなんですわ。

この内蔵ハンマーっていうのが、いうなれば、タナカ・ルガーのミソなわけ。

こいつがダウンしてると、マガジンは挿入できない。この内蔵ハンマーをアップすればマガジンは挿入可能なんだけど、それをすると、マガジンを挿したまま、内蔵ハンマーは常にダウンしてる状態---その際、マガジンについているバルブは押されっぱなし! ってことになる。

これじゃあ、バルブかバルブのOリングかが馬鹿になって、いつかガス漏れがはじまるのは必然じゃないですか。

しかし、まあ、これが、タナカ・ルガーのガス漏れの、基本的な構造なんですわ。

で、僕は、2代目の当ルガーを入手する際、ある程度のガス漏れは覚悟していたんだけど、このルガーの購入時、購入先のエチゴヤ横浜店の店長さんから思わぬ「裏ワザ」を教わったんです。

それは、内蔵ハンマーを、マガジンのバルブに触れさせない状態のまま、ルガーを保存する方法でした。

これが、実際的にどれほど有効な手段なのかはまだ分かりませんが、これを実行して以来、いまのところ、僕のルガーの状態は非常に快調です。

そこで、店長伝授のその「裏ワザ」を、この場を借りて、ここに公開しちゃおうと思うんです。

そのやりかたはですねえ---

1. BB弾を撃ちつくしたあと、ホールド・オープン状態になったルガーのトグルを引き、銃をガチャリと再び弾丸発射OKの状態にする。(ただし、この状態ではマガジンの中身は空なので、ここでトリガーを引くと、空砲ガス撃ち、すなわち、トグル・アクションが再度始動し、トグルがまたまたホールド・オープンすることになる)

2. マガジンキャッチのボタンを押し、マガジンをグリップから7mm ほど出す。(この状態になると、ガスと銃との通路が遮断されるわけだから、トリガーを引いても銃は作動しない)

3. その状態のまま、銃のトリガーを引く。すると、カシャリという、内蔵ハンマーの落ちる音が聴こえるはず。

4. この内蔵ハンマーの落ちるカシャリを確認したら、左手で銃身の銃口部を銃本体に向けて押し、ショートリコイル初期の状態を、まあ人工的につくっちゃう。

5. そうして、その人工ショートリコイルの状態を維持したままで、さらに空いた右手のほうで、今度は、トグル・ジョイントを「少しだけ」作動させる。このとき、注意しなければいけないのは、トグルを指で動かすのは、あくまで「少しだけ」であるという点。ある一点をこえてトグルを引きすぎると、それはすなわち弾丸の装填となり、内蔵ハンマーがマガジンのバルブにかかった状態、いわゆる発射1秒前の通常の状態となってしまう。

6. 左手で銃口を押し、右手ではトグルを3分の1ほど「引きかけた」この中途半端なショートリコイル状態を維持したまま、空いた腹、もしくは壁や床とかを使って、今度は、さきほどグリップから7mm ほど引き出したマガジンを、再び、銃本体に押しもどしてやる。

7. タナカ・ルガーの通常の機構でいうと、トリガーを引いて内蔵ハンマーが落ちたこの状態では、マガジンをグリップ内に押しこめることは通常ならできない。しかし、このハーフ・クラッチのような「人工ハーフ・ショートリコイル」の状態を経過させると、すんなりとマガジンをグリップ内に完全に押しこめることができちゃう。しかも、内蔵ハンマーは「発射準備」の体勢に入っていず、トリガーを引こうにも引けない状態になっている。

これが、僕がエチゴヤ横浜店の店長から伝授された一連の「裏ワザ」なんです。

実際、この状態にしておくと、ルガーのセーフティー・レバーは、もう使えんのですよ。

ということはすなわち、マガジンのバルブと内蔵ハンマーとのルートの接触を、ここで一度断つことができた、ということになるんじゃないですか。

ということはつまり、タナカ・ルガーの構造上の弱点---マガジンのバルブに常に内蔵ハンマーが接触しており、その日常的な圧力がやがてバルブ自体を痛め、構造的欠点ともいえるマガジンのガス漏れ状態を招く---といった一連のリスキーな危険を、一時的といえども、遠去けることができたということです。

要するに、これは、ガス漏れの危険から、愛銃を守るための防災アクションになりうるテクなんじゃないか、と僕なんかは思うわけなんですよ。

まあ、僕は、本来メカにはメチャ暗い男だし、メカに関する理解も正直深くないほうなんですが、タナカ・ルガーの魅惑にとりつかれた同好の士に、少しでも役に立てばいいなあと思い、これらの文章を綴ってみた次第です。

このどーでもいいような駄文が隠れルガー党の誰かさんの役に立てるなら、一介のルガー好き---正直、ルガーとおなじくらいワルサーも大好きなんですが---として、これ以上の誉れはありません…。(^.^;>

ガスは、充填したままが良いのが、一般的だが、3年ほったらかしにしたら、治った。

WA.P-08含め、30丁持つ者より。

3年ほったらかしのしとくってのは、凄い手ですね。

ただ、3年間使えないってのがネックですけど。

WAの08はどうですか?

タナカの08は、いいっスよ、とても。

店長譲りの保存法のおかげで、いまだガス漏れ知らずです。

●●はご想像にお任せします。

米帝に血を売った売国奴なのも事実ですが