火焔型土器の解明 2

「水」に関する土器ということで解明を進める。

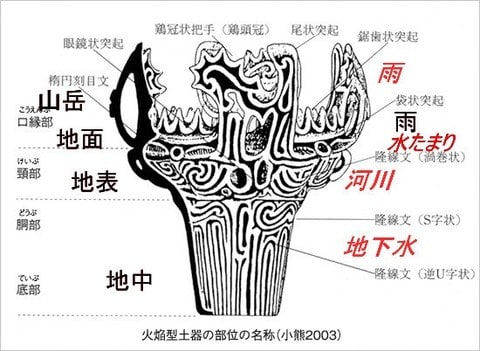

火焔型土器の部位の名称(小熊2003)の図形で上下の四段階にして眺めていた。

四段階は、土器にきちんと示されている。

上から

♢鋸歯状突起

雨(大きなポイント)水

♢口縁部

山を流れ地上にたまる水

♢頸部

大きな川を流れる水

♢胴部

地下に浸透する水

だが、

♢「願」を 伝え 聞く 等の仕組みは考察中

これが「火焔式土器」の大まかな仕組みです。

雨が降り、谷間を水が下り、平地に水たまりをつくる。

それが、大川に流れ込んだり、地下に染み込む。

願いとして、荒れた水の流れを治めるようにお願いしていると想像できそう。

縄文楽 浄山

とってもいいブログありがとうございます。とくに火焔型土器の解明 2は大変面白かったです。(ライクしたいけど外国から登録はかなり難しいです。)

一つの質問です、「小熊2013」という資料はどの本でしょうか?

よろしくお願いいたします

この資料は岩野原遺跡出土の火焔型土器群(1)-火焔型土器群の研究でしょうか?