今日は昼から明日の初釜の準備に、お助けレディーが

来てくださいました。有難いことで、

明日は楽しみですね。

1月21日は、近代俳句における最初期の女性俳人の

杉田久女(すぎたひさじょ)が亡くなられた日、

死後昭和28年に松本清張氏の小説「菊枕」のモデルにもなり、

代表句として29歳の初期の「花衣」の句が、

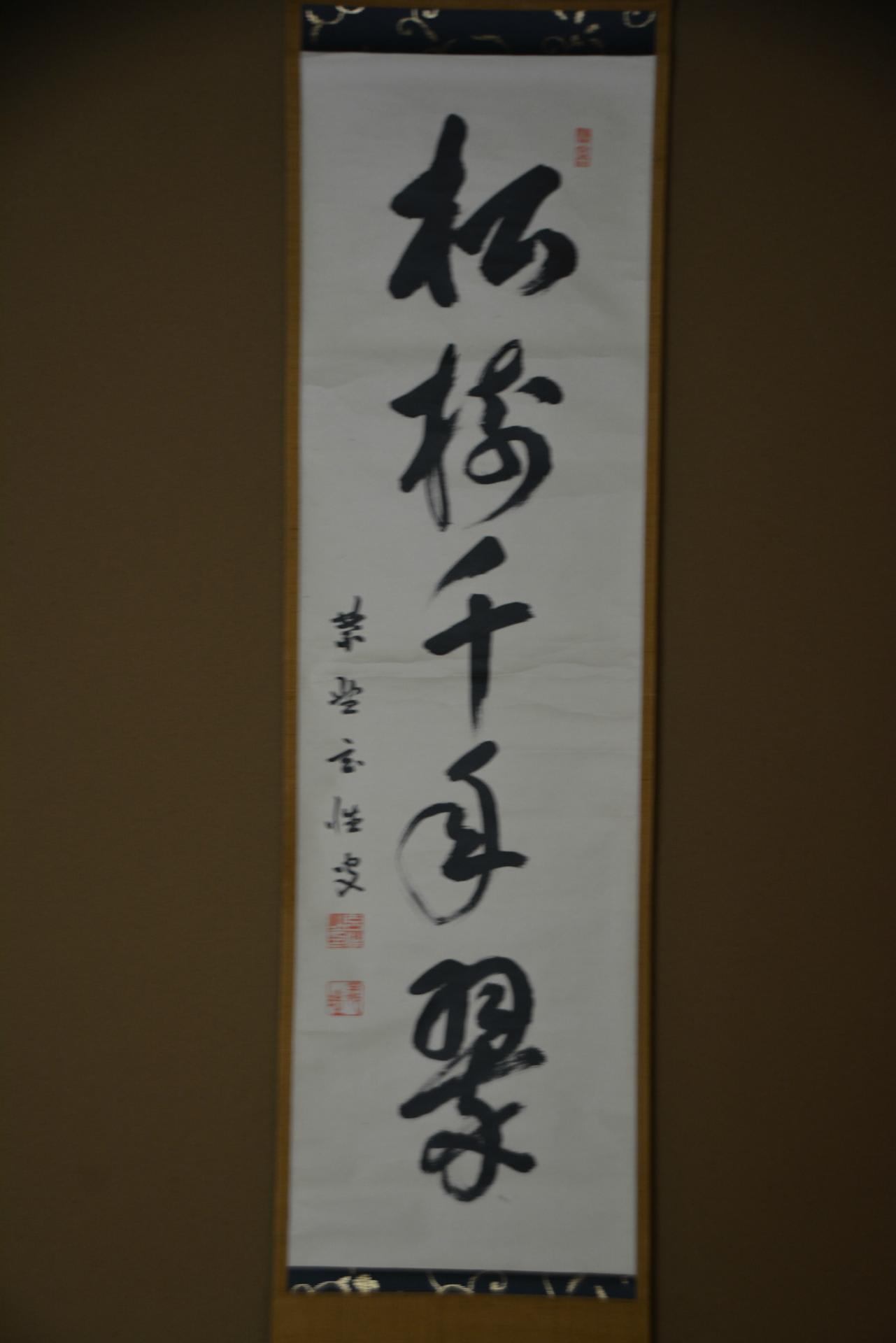

『花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ』

艶のある華やかさの中に、男性に劣らぬ格調の高い句と

云われておりますが、花見?桜はまだまだ

沖縄北部のホテルから寒緋桜の花だよりが届いていますが・・・

花だよりと言えば、関西では和歌山・南部梅林の梅見が

1月28日から開園しますが、一足早く

先日訪れた大和文華館の庭「文華苑」の梅の花を紹介します。

道知辺 白加賀 野梅

文華苑実生 一流 大輪八重緋梅

南高 玉垣枝垂 玉英

唐梅 竜狭 紅冬至

緋梅 鈴鹿の華 淡々紅梅大輪一重

移り白梅大輪一重 鴬宿 鹿児島紅

なお大和文華館では2月8日(火)はうめの無料招待デーで

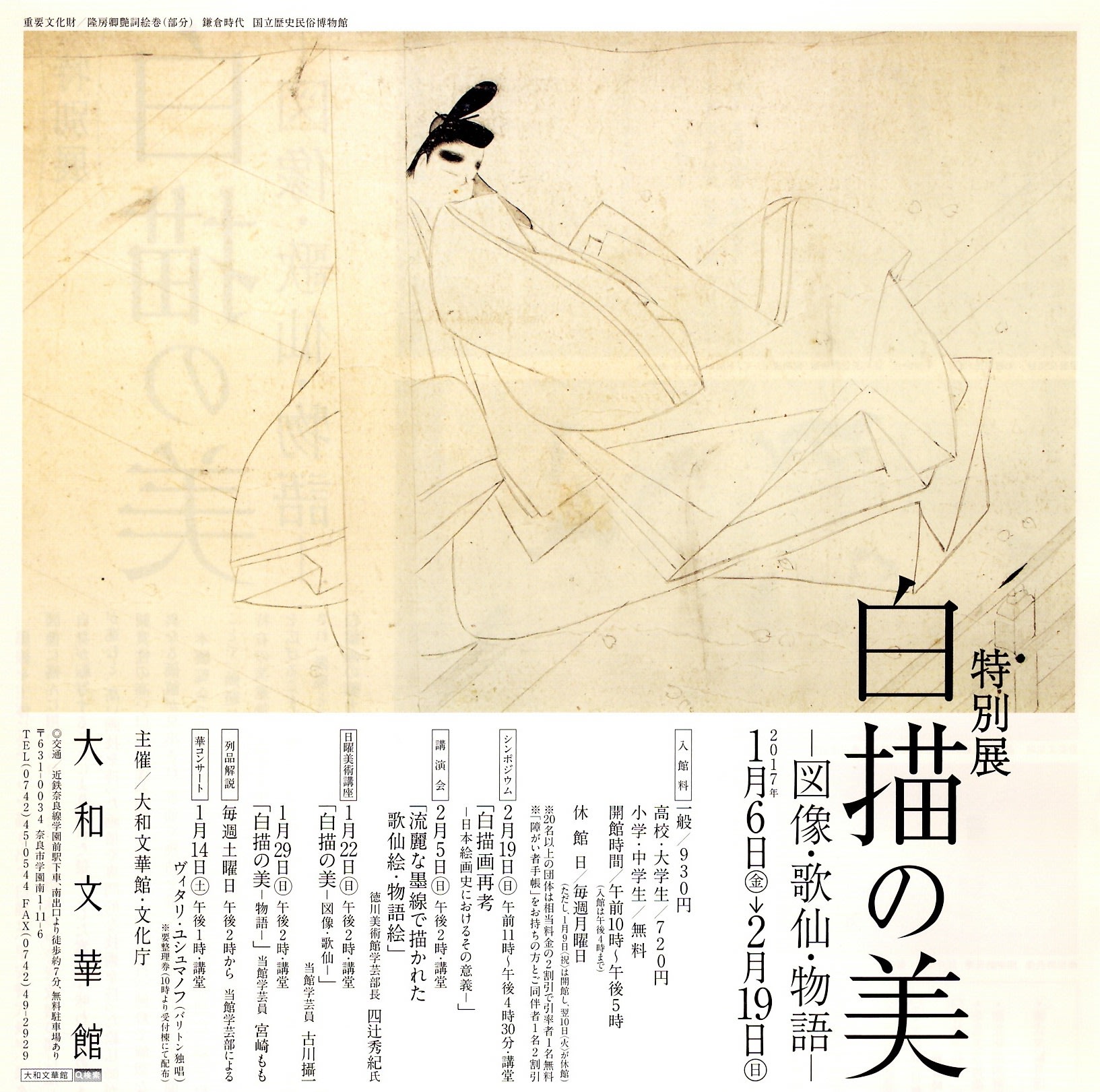

特別展「白描の美-図像・歌仙・物語-」を鑑賞後に

微かに漂う梅の香を感じながら、紅白の控えめな

梅見もいかがでしょうか。

来てくださいました。有難いことで、

明日は楽しみですね。

1月21日は、近代俳句における最初期の女性俳人の

杉田久女(すぎたひさじょ)が亡くなられた日、

死後昭和28年に松本清張氏の小説「菊枕」のモデルにもなり、

代表句として29歳の初期の「花衣」の句が、

『花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ』

艶のある華やかさの中に、男性に劣らぬ格調の高い句と

云われておりますが、花見?桜はまだまだ

沖縄北部のホテルから寒緋桜の花だよりが届いていますが・・・

花だよりと言えば、関西では和歌山・南部梅林の梅見が

1月28日から開園しますが、一足早く

先日訪れた大和文華館の庭「文華苑」の梅の花を紹介します。

道知辺 白加賀 野梅

文華苑実生 一流 大輪八重緋梅

南高 玉垣枝垂 玉英

唐梅 竜狭 紅冬至

緋梅 鈴鹿の華 淡々紅梅大輪一重

移り白梅大輪一重 鴬宿 鹿児島紅

なお大和文華館では2月8日(火)はうめの無料招待デーで

特別展「白描の美-図像・歌仙・物語-」を鑑賞後に

微かに漂う梅の香を感じながら、紅白の控えめな

梅見もいかがでしょうか。