3月は三寒四温で慌ただしく過ぎて行きます

上巳の節句、修二会のクライマックスと

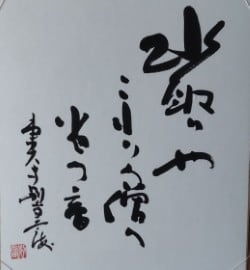

私の誕生日には

まだまだ寒い日が続き梅の開花が待ち遠しく

お彼岸に入りお墓参りに行く途中

新沢千塚ふれあいの里で見つけたのが

立派に成長した土筆

早速、土筆の干菓子を

まだまだ寒い日が続きますが日差しはしっかり春です

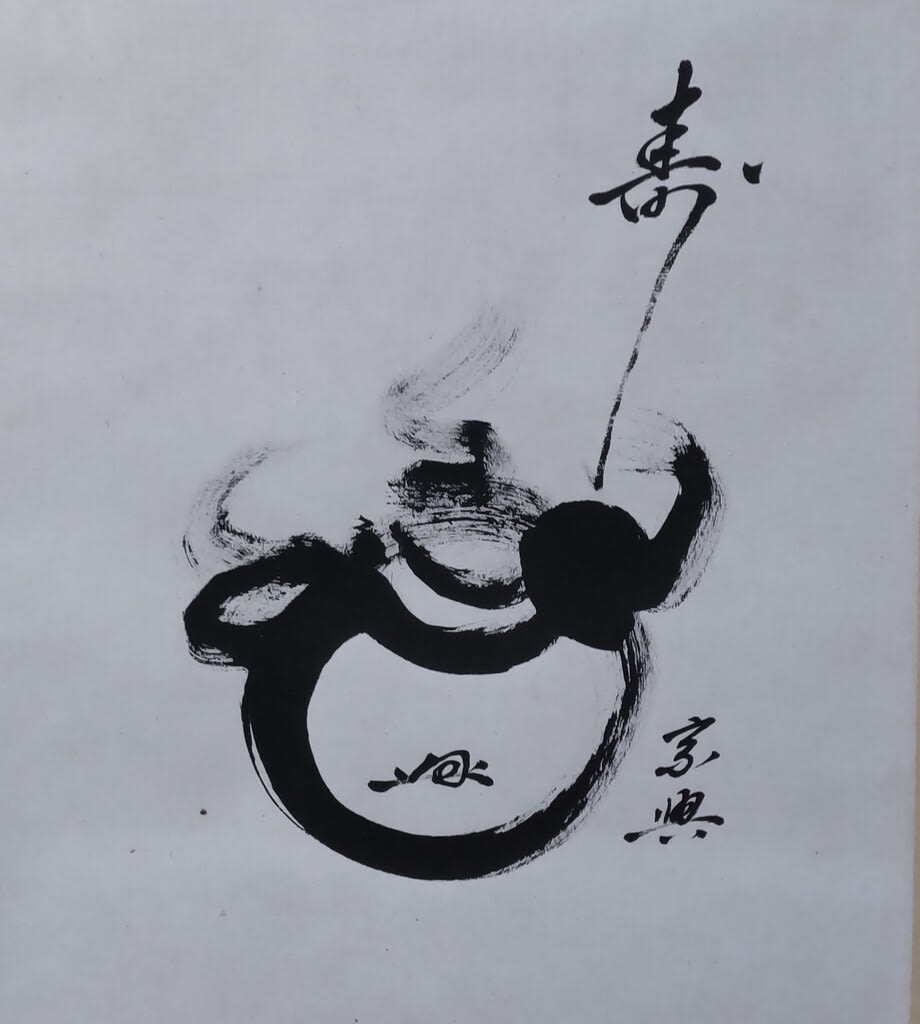

三月のお稽古は五徳を外して「釣り釜」

釜が何気に揺れるのが嬉しい

炭手前には鎖の小上げ、大上げが大変ですが

これが釣り釜の醍醐味ですね

五徳がなくなった炉中に灰を撒くのはスム-ズ

初掃き、中掃き、後掃きはすべて同じです

今月のお菓子は

「のりこぼし」赤は白餡を赤に染め、白はゆり根餡、黄は紅あずま

「椿餅」 道明寺で購入した道明寺粉で

「牡丹餅」

三月はあっという間に過ぎていき

二十七日は薬師寺さんの花会式

四月は茶飯釜の茶事を計画していますので

皆さんお楽しみに

月見上用

月見上用 栗金団

栗金団

大風

大風 撫子の錦玉

撫子の錦玉 秋空金団

秋空金団 こぼれ萩

こぼれ萩 着せ綿

着せ綿

7/5

7/5