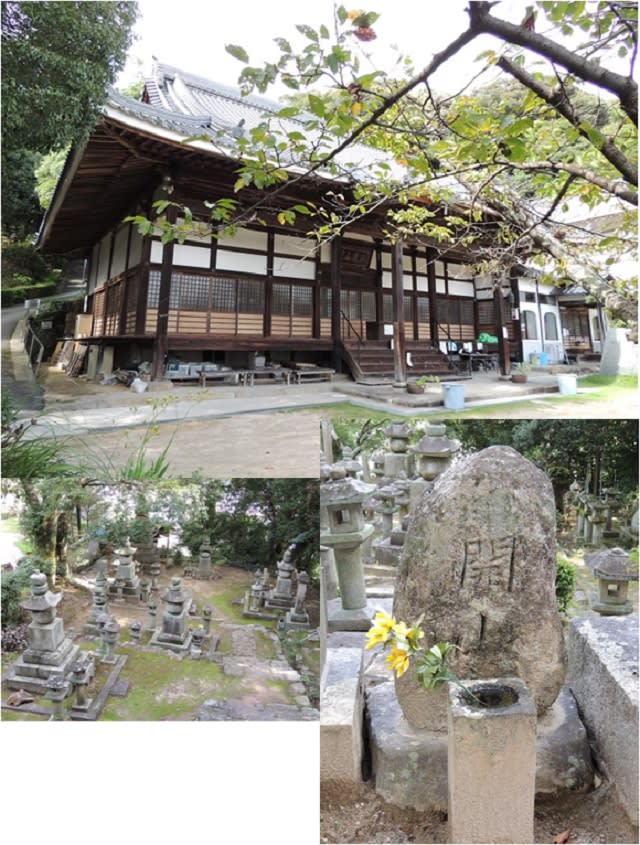

三原市西宮にある洞雲寺末寺の法常寺に久し振りに参詣した。法常寺は小早川氏の菩提寺で洞雲寺6世の大休登懌が開山しており師の洞雲寺5世天庵宗春を開山とし自らは中興2世となっている。

洞雲寺7世の大応存隆が3世、洞雲寺8世の花屋宗闐が4世、洞雲寺9世の全室宗用が中興5世、洞雲寺14世安之林泰が7世、洞雲寺16世龍屋賢朔が8世となっており、洞雲寺と深い関わりがあった寺である。

昨日紹介した渓月院から直線距離で2km位のところ周南市大河内にある常安寺は洞雲寺開山金岡用兼の法孫である津翁道要が開山した寺で洞雲寺の孫末寺である。

笠野川に架かる渓月院への門前橋から上流側すぐに下笠野厳島神社があるが由緒など定かでない。渓月院、下笠野厳島神社など中世から廿日市方面と何らかの関わりがあったのであろうか。

下松方面に行ったついでに周辺を徘徊し光市小周防にある洞雲寺の末寺である渓月院を参詣した。

洞雲寺の開山である金岡用兼の法嗣(仏教上の後継者)であった章山貺雯は洞雲寺を退院して渓月院の隣峯に延命寺を開き住居していたが老衰となり、龍文寺四世大庵須益が開創していた渓月院も荒廃していたので金岡用兼の法孫である津翁道要が延命寺と合わせて再興し、師の章山貺雯を渓月院開山として自ら二世となった寺である。

妙見山鷲頭寺は明治期に神仏分離が行われて別当七坊のうちの宮司坊(閼伽井坊)は妙見宮鷲頭寺と称して街中の中市1丁目に遷座した。

妙見宮鷲頭寺は入口に真言宗御室派と表示されており鳥居があって鳥居額には妙見宮とある。大きな山門に比べこじんまりとした本堂で境内には石鳥居のある荒神社など二社が祀られており、真宗安芸門徒の当ブログ主からみると不思議にみえる寺院である。(桜尾城と妙見社)

降松神社下宮(若宮)から鷲頭山に登って行くと17丁の里程碑が建立されているところに大きな随神門がある。随神門から少し登ると石鳥居があり石段を登ると標高約200m位のところであろうか20丁碑がある中宮に至る。

中宮には手水舎、拝殿、幣殿、本殿などがあり山上なのに多くの伽藍が維持されている。かつて領主の庇護があったものとみられる毛利家家紋のある鬼瓦が境内脇にあった。中宮裏手から少し進むとと石鳥居があり標高243mの鷲頭山山頂に至ると上宮本殿が鎮座している。(桜尾城と妙見社)

桂公園北麓にある妙見社は桜尾城時代に山口の大内氏が代々氏神として崇敬していた妙見社を勧請したものとみられ、下松市の大内氏ゆかりの妙見信仰の発祥の社寺を探訪した。

かつて鷲頭山の山麓から山頂にかけて下宮(若宮)、中宮、上宮や宮司坊(閼伽井坊)など七坊の別当があったようである。大内氏の庇護を受けていた妙見山鷲頭寺は大内氏滅亡後も徳山毛利家の崇敬を受けていたが、明治期に神仏分離が行われて妙見山鷲頭寺は降松神社と妙見宮鷲頭寺となって、鷲頭山麓には降松神社下宮(若宮)が鎮座している。(桜尾城と妙見社)

下松市笠戸島西端の深浦漁村集落にある厳島明神は海中に石鳥居が建立されており、その先の山裾(上画像左手前側にあるが鳥居の先は高い防波堤があるため絵にならず)に石造小祠の厳島明神が祀られている。

由緒などについては定かでないが毎年旧暦6月17日は十七夜(管弦祭)が行われており、数隻の漁船に提灯を灯して厳島明神に参詣して港内を一巡する行事が続いているようである。(管弦祭画像は「防州見聞録」より拝借)

大竹市玖波6丁目にある称名寺の喚鐘で天和元年(1681)に鋳造されているが鋳工名が刻されていない。しかし、これまで紹介してきた特徴ある蕨手文様が鋳出されており年代的にみると廿日市鋳物師の山田貞栄が鋳造したものとみられる。

称名寺喚鐘の文様は上側中帯に蓮教寺梵鐘の上側にみられる蕨手文様と同じものであるが喚鐘で中帯幅が狭いために上半部しか鋳出されていない。

佐伯区五日市1丁目にある光禅寺の梵鐘で延宝7年(1679)に山田貞栄が鋳造したもので先日紹介した蓮教寺梵鐘と同じ年に鋳造されている。

光禅寺梵鐘の文様は下側中帯に蓮教寺梵鐘の下側にみられる蕨手文様と同じものであり同一の木型が使用されたものかも知れない。上側中帯には唐草文様が鋳出されている。

広電の草津駅近くにある浄教寺の梵鐘は享保元年(1716)に廿日市鋳物師である山田治右衛門貞能が鋳造したものである。山田貞能の鋳造作品は14か所が判明しており4ケ所の鋳造作品が現存している。

鐘楼門の上に架けられておりかつては梯子があり上部で拝見できたが現在は画像のような状態でしか見ることが出来ない。

西区田方1丁目にある洞雲寺末寺の海蔵寺で、広島藩第三家老で東城を治めていた東城浅野家の菩提寺であり境内墓地には巨大な五輪塔が林立している。

海蔵寺開山は洞雲寺18世の大洲安敦で同寺2世は洞雲寺19世晦巌忍随が、また4世、5世、19世の住持も洞雲寺住持が関わっており、洞雲寺と関係の深かった寺であったようである。

昨日紹介した上本家(旧石橋家)住宅の近くの山中にある寺原八幡神社を久しぶりに参詣した。この神社には廿日市鋳物師が関係する梵鐘が残されている。

銘文などからこの梵鐘は各地の寺を流転したことがわかり最終的に当神社に至っているのである。この梵鐘を鋳造した鋳物師は不明であるが流転の途中、寛永16年(1639)に廿日市鋳物師の山田広国が銘文を刻しており、廿日市鋳物師の唯一の銘切り作品である。

※ 流転の詳細は:「寺原八幡神社の梵鐘について」広島県文化財ニュース第158号を参照して下さい。

益田市匹見町下道川にある大元神社は以前にも紹介したことがあるが隣接して祀られている小祠が気になって再度探訪したが成果は得られなかった。

江戸期の下道川村には亀井山の大元神社と速田の速田神・大元神が祀られていたようである。速田にあった小社の速田神・大元神が移祀され現在の大元神社に隣接している小祠と思われるのであるが・・・

以前にも紹介したことがある浜田市金城町波佐の速田神社で、金城町誌には旧家の家譜に基づいての由緒が記されている。

先日も記したが石見国では厳島神社・大元神社が勧請され厳島信仰、大元信仰が広く行われていたようであり、速田神社も同様に勧請されて信仰されていたのではなかろうか。(速谷神社の旧社名-速田神社)

昨日紹介した恩賀山厳島神社の狛犬で社殿に向かって右側の狛犬の前足部分には子狛犬が刻されている。以前紹介した大麻比古神社の仙人像の狛犬と同様に珍しいものである。

一見、時代がかった狛犬のようにみられるが刻銘によると昭和17年(1942)に奉納されたようである。