かつて野貝原山の最高所にあった標高733mの三角点の脇に二つに折れた陸軍輸送港域標石があり標石には「陸軍輸送港⇔標」「昭和十五⇔日」「陸軍省」「第五三号」と刻されていた。(⇔折れ埋設で一部読めず)三角点は平成元年頃に他所の標高719.2mケ所に移設されており、朽ちかけた標木と陸軍輸送港域標石が残されていたが太陽光発電所のために山は掘削されて埋没したものとみられる。

折敷畑山に建立されている上画像の陸軍輸送港域標石には「陸軍輸送港域第二区標」「昭和十五年六月十日」「陸軍省」「第五四号」と刻されており、黒折地区の道路脇に建立されている中画像の標石には「第五五号」と刻されている。これらの標石が建てられる以前には下画像の標木が建てられていたのである。標木には「昭和十五年五月二十日」とあり他の表記は標石と同じであった。

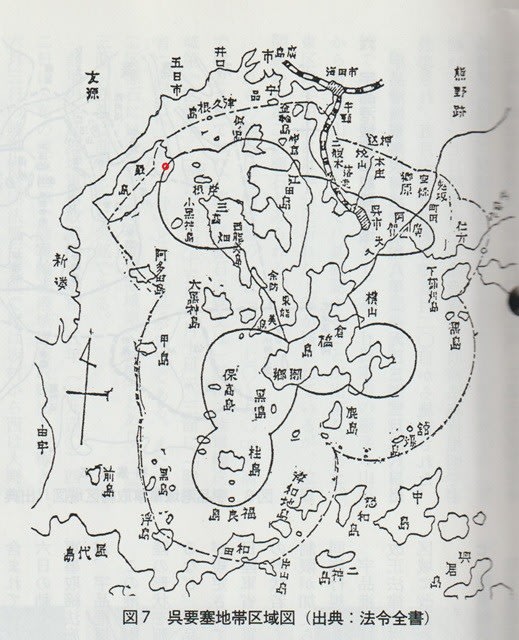

陸軍輸送港域軍事取締法は昭和15年(1940)4月2日に公布され東は坂村から西は大野村に至る広島湾後背地とその付近の海面が陸軍輸送港域に制定された。この区域内では色々な禁止事項や制限などが行なわれていたのである。

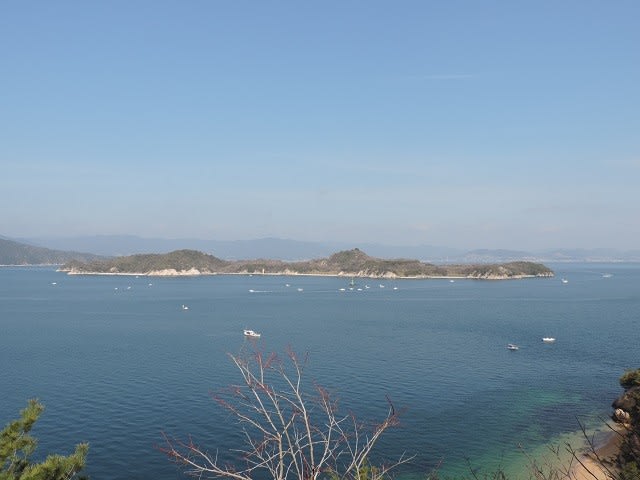

大那沙美島

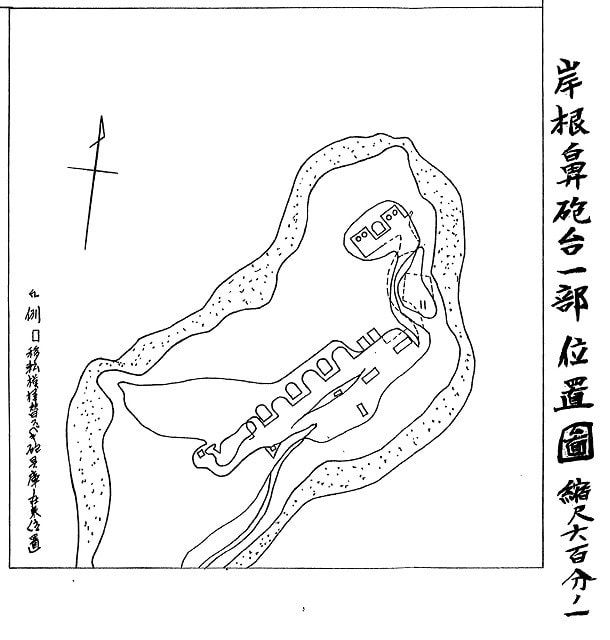

能美島を訪れ久しぶりに岸根鼻砲台跡を探訪した。かつて能美島にがんね海水浴場がありその先の岸根鼻には明治期に厳島海峡、大那沙美海峡を守備するために岸根鼻砲台が築造されていた。岸根鼻砲台は明治31年(1898)6月に起工して明治33年(1900)9月に竣工しているが、大正15年(1926)に広島湾要塞地帯は撤廃されている。当砲台には砲具庫、弾廠、装薬調製所、砲台、観測所などあったようであるが現在一部しか残されていない。(下画像-アジア歴史資料センター)

通称早瀬砲台山にある早瀬第一堡塁跡を探訪してみた。早瀬堡塁は以前紹介した室浜砲台と同時期に築造されたものであり、早瀬第一堡塁は早瀬海峡を通過する敵艦を要撃し、早瀬第二堡塁は釣士田や先奥方面からの敵兵阻止、釣士田港を射撃するよう設置されたようである。画像のような状態であり第一堡塁のみの探訪で退却した。

先日紹介した早瀬砲台山の尾根筋に呉要塞第一区地帯標第一七号と呉要塞第二区地帯標第三三号、火山山系で呉要塞第二区地帯標第五五号の標石がみられた。これらの標石は防禦営造物から一区は250間(455m)、二区は750間(1365m)の範囲を示すもので、これらの区域内では様々な制限や禁止事項が定められていたのである。

呉市の広地区と仁方地区とを結ぶ旧仁方トンネルが出来る以前の山越え白日峠に大正15年(1926)11月に建立された呉軍港境域標石が残されており、その脇にコンクリート製の標札板がみられる。標札板には下画像のような禁止制限事項が表示がされていたのである。(下画像-海軍諸例則)

「かちかち山」の狸が乗せられた泥船ならぬコンクリート船を見るために呉市安浦漁港に向かった。漁港の先端部にコンクリート船2艘を連ねて防波堤とされており、手摺が設けられて一部の船内なども見物できるようになっていた。

このコンクリート船は呉海軍軍需部に所属していた重油船(700屯積)5隻の内の2隻で、昭和18年(1943)12月には雑役船に編入されている。舞鶴海軍工廠において武智造船所にて委託製造されたようであり、当初は公称番号で呼ばれていたようであるが現在は製造所名を採って武智丸と呼ばれている。

三角点がある金尾松山山頂から少し西側に下がった所に陸軍輸送港域標石が建立されており、標石には「陸軍輸送港域第二区標」「昭和十五年六月十日」「陸軍省」「第五一號」と刻くされている。先に公布・施行されていた宇品港域軍事取締法が昭和15年(1940)に陸軍輸送港域軍事取締法と改称されており、陸軍輸送港域内は一区と二区に分けられた。この標石は下画像の赤丸ケ所で、陸軍輸送港域内の区域によって色々な禁止事項や制限などが行なわれていたようである。(陸軍輸送港域図-アジア歴史資料センター)

昨日ふれた広大宮島自然植物実験所敷地内にある室浜砲台は、明治29年(1896)5月に呉港を含む広島湾の防禦計画が確立して各砲台建設の準備開始となり、室浜砲台は明治31年(1898)10月に起工し翌年3月に竣工している。明治35・36年(1902・03)には砲座改築や弾蔽、兵舎、野営床増設などが行われている。

大正15年(1926)6月に軍令陸乙第9号で広島湾要塞は廃止となっており、10月に宮浜砲台跡は内務省に移管し、昭和38年(1963)に広大宮島自然植物実験所の所管となったようである。(室浜砲台之図-アジア歴史資料センター)