都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」を開催します

今年を振り返ってはみなさんの「ベスト展覧会」をまとめようという観点からスタートしたイベント、「あなたが選ぶ展覧会2015」。

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/

11月中に一次ノミネートの集計が終了。既に上位25の展覧会については11月26日(金)のライブイベントで発表いたしました。

「あなたが選ぶ展覧会2015」 第一次エントリー集計結果(はろるど)

現在はベスト10を選定すべく「最終投票」を実施中です。有り難いことにも多くの方に投票していただき、総数300を超えるに至っています。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

その最終結果を改めてライブで発表するイベントです。12月20日(日)18時より「あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」を開催します。

[参加型webイベント~あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会]

・日時:2015年12月20日(日) 18:00~19:00

V-CUBE(ブイキューブ)の配信システムを利用します。

開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。

なおwebサイトのアドレスは申込み後、折り返しメールにてご連絡します。

・出演

青い日記帳Tak(たけ)氏 http://bluediary2.jugem.jp/

はろるど

・ゲスト

藤原えりみさん(美術ジャーナリスト) https://twitter.com/erimi_erimi

・内容

「あなたが選ぶ展覧会2015」の最終投票結果を発表します。

・ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

・参加費:無料

ライブは前回同様、Vキューブの配信システムを利用します。ネット回線を通じ、自宅のパソコンや出先のスマートフォン(専用のアプリをダウンロードする必要があります。)でご参加いただけるイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

イベント時はチャットを通じ、出演者やゲストでのリアルタイムでのやり取りが可能です。こちらも前と同じようにみなさんのご意見やコメントをピックアップしながら、和気藹々とイベントを進めていければと考えています。

ゲストはお馴染みの藤原えりみさんです。ともかく美術に造詣の深い藤原さん、お話も楽しく、1時間では到底足りそうもありませんが、最終的にランクインした上位10展はもとより、今年全体の展覧会を振り返りながら、来年の展望などについても語っていただく予定です。

*藤原えりみさんプロフィール*

美術ジャーナリスト。東京芸術大学大学院美術研究科修了(専攻/美学)。女子美術大学・國學院大学非常勤講師。

著書「西洋絵画のひみつ」(朝日出版社)。共著に「西洋美術館」、「週刊美術館」(小学館)、「現代アート事典」、「ヌードの美術史」(美術出版社)、「現代アートがわかる本」(洋泉社)、「チームラボって、何者?」(マガジンハウス)。訳書に、C・グルー「都市空間の芸術」(鹿島出版会)、M・ケンプ「レオナルド・ダ・ヴィンチ:(大月書店)、C・フリーランド「でも、これがアートなの?」(ブリュッケ)など。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi *投票は12月19日(土)18時まで。

ベストを決める最終投票は現在も専用サイトで進行中です。受付期間はイベント前日の12月19日の18時まで。ノミネートされた25の展覧会のうち、特に良かったと思うものを一つだけ入れることが出来ます。なお一次エントリーに参加されていない方や、20日のライブイベントの参加有無も問いません。どなたでもハンドルネームのみでお気軽に投票いただけます。(ライブイベントへのご参加はメールアドレスが必要です。)

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

いよいよ今年のベスト展覧会が発表される、「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」。どのような展覧会がベスト10にランクインするのでしょうか。みなさんの投票、そしてご参加をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月20日(日)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水) *終了しました。

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時 *終了しました

*ゲスト:チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

最終選考期間:11月27日(金)~12月19日(土)18時まで

投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」発表ライブイベント:12月20日(日)18時より

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

*ゲスト:藤原えりみさん(美術ジャーナリスト)

「あなたが選ぶ展覧会2015」

http://arttalk.tokyo/

11月中に一次ノミネートの集計が終了。既に上位25の展覧会については11月26日(金)のライブイベントで発表いたしました。

「あなたが選ぶ展覧会2015」 第一次エントリー集計結果(はろるど)

現在はベスト10を選定すべく「最終投票」を実施中です。有り難いことにも多くの方に投票していただき、総数300を超えるに至っています。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

その最終結果を改めてライブで発表するイベントです。12月20日(日)18時より「あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」を開催します。

[参加型webイベント~あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会]

・日時:2015年12月20日(日) 18:00~19:00

V-CUBE(ブイキューブ)の配信システムを利用します。

開始時間の10分前から指定したwebサイトにログインしてください。

なおwebサイトのアドレスは申込み後、折り返しメールにてご連絡します。

・出演

青い日記帳Tak(たけ)氏 http://bluediary2.jugem.jp/

はろるど

・ゲスト

藤原えりみさん(美術ジャーナリスト) https://twitter.com/erimi_erimi

・内容

「あなたが選ぶ展覧会2015」の最終投票結果を発表します。

・ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

・参加費:無料

ライブは前回同様、Vキューブの配信システムを利用します。ネット回線を通じ、自宅のパソコンや出先のスマートフォン(専用のアプリをダウンロードする必要があります。)でご参加いただけるイベントです。会場にお越しいただく必要はありません。

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

イベント時はチャットを通じ、出演者やゲストでのリアルタイムでのやり取りが可能です。こちらも前と同じようにみなさんのご意見やコメントをピックアップしながら、和気藹々とイベントを進めていければと考えています。

ゲストはお馴染みの藤原えりみさんです。ともかく美術に造詣の深い藤原さん、お話も楽しく、1時間では到底足りそうもありませんが、最終的にランクインした上位10展はもとより、今年全体の展覧会を振り返りながら、来年の展望などについても語っていただく予定です。

*藤原えりみさんプロフィール*

美術ジャーナリスト。東京芸術大学大学院美術研究科修了(専攻/美学)。女子美術大学・國學院大学非常勤講師。

著書「西洋絵画のひみつ」(朝日出版社)。共著に「西洋美術館」、「週刊美術館」(小学館)、「現代アート事典」、「ヌードの美術史」(美術出版社)、「現代アートがわかる本」(洋泉社)、「チームラボって、何者?」(マガジンハウス)。訳書に、C・グルー「都市空間の芸術」(鹿島出版会)、M・ケンプ「レオナルド・ダ・ヴィンチ:(大月書店)、C・フリーランド「でも、これがアートなの?」(ブリュッケ)など。

最終投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi *投票は12月19日(土)18時まで。

ベストを決める最終投票は現在も専用サイトで進行中です。受付期間はイベント前日の12月19日の18時まで。ノミネートされた25の展覧会のうち、特に良かったと思うものを一つだけ入れることが出来ます。なお一次エントリーに参加されていない方や、20日のライブイベントの参加有無も問いません。どなたでもハンドルネームのみでお気軽に投票いただけます。(ライブイベントへのご参加はメールアドレスが必要です。)

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

いよいよ今年のベスト展覧会が発表される、「webイベント あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」。どのような展覧会がベスト10にランクインするのでしょうか。みなさんの投票、そしてご参加をお待ちしております。

[あなたが選ぶ展覧会2015 イベントの流れ]

開催期間:2015年11月13日(金)~12月20日(日)

第一次選考期間:11月13日(金)~11月25日(水) *終了しました。

第一次選考通過25展発表ライブイベント:11月26日(木)19時~20時 *終了しました

*ゲスト:チバヒデトシ氏(フリーランス・ジャーナリスト、デジタルハリウッド大学大学院客員教授)

最終選考期間:11月27日(金)~12月19日(土)18時まで

投票フォーム:http://arttalk.tokyo/vote/kiyoki.cgi

「あなたが選ぶ展覧会2015 決定!ベスト展覧会」発表ライブイベント:12月20日(日)18時より

ライブイベント申込フォーム→http://arttalk.tokyo/event/form.cgi

*ゲスト:藤原えりみさん(美術ジャーナリスト)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

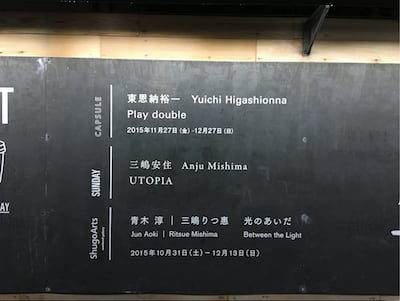

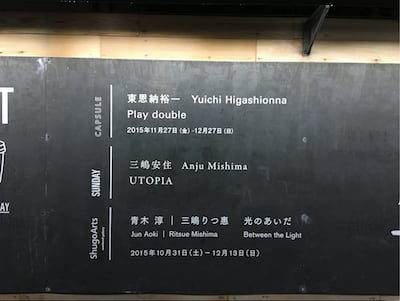

「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」 シュウゴアーツ

シュウゴアーツ

「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」

10/31~12/13

シュウゴアーツで開催中の「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」を見てきました。

ヴェネツィアングラス作家として知られる三嶋りつ惠。2011年に資生堂ギャラリーで個展を行った際も、空間デザインを建築家の青木淳に依頼したそうです。

それから約4年。再び両者のコラボレーションと言うべき展覧会が開かれています。

会場はシュウゴアーツ。今年9月に清澄白河から移転してきた現代美術のギャラリーです。そもそも空間自体を青木淳が設計。かなり個性的です。というのも入口と奥がガラス張りになっていて、白い壁は左右にしかありません。また天井に照明がないのもポイントです。いわゆる間接照明でしょうか。青木自ら設計したLED照明スタンドが天井に光を放ち、そこから反射した光が空間全体を仄かに照らしています。

言わばガラスの際立つ空間でのヴェネツィアングラスの展示。「建築と美術が浸透し合う」との言葉もありましたが、さすがに魅せないわけはありません。

三嶋のグラスは十数点でした。まさしく花や炎を思わせるものから、ブロックを重ねては塔のように立つもの、さらには人体の骨を連想させる作品など多様。一言に特徴を表すことは出来ません。直線はほぼなく、言わば歪み、ないしは曲線がグラスを象ります。どこか有機的とも表せるのではないでしょうか。ガラスの温もり、ないしは素材としての柔らかさを感じさせるような造形が目を引きました。

作品を並べたテーブルにも目が止まりました。これも青木淳デザイン。楕円形です。今回の三嶋の作品のために設えたものではありませんが、ともかくグラスとの相性が良い。展示室はガラス壁とシルバーのテーブルと白い壁のみ。大部分が無色透明です。それがまた同じく透明なグラスの美しさを引き出しています。

移転後のシュウゴアーツへは初めて行きました。場所は世田谷区の池尻。三宿と言った方が分かりやすいかもしれません。東急田園都市線の池尻大橋と三軒茶屋のほぼ中間地点にあります。どちらの駅からも歩いて10分強ほどです。

なお隣には、現在、東恩納裕一展(12/27まで)を開催しているアートスペース、CAPSULEもあり、ビル全体がジュエリーショップやカフェなどの入居する複合商業施設となっています。

シュウゴアーツはウイークエンドギャラリー。毎週土曜、日曜の午後のみ(12時から18時)のみのオープンです。お出かけの際はご注意下さい。

12月13日まで開催されています。*12日(土)、13日(日)のみオープン。

「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」 シュウゴアーツ

会期:10月31日(土) ~12月13日(日)

休廊:月曜~金曜日。*毎週土日のみ開廊。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:世田谷区池尻2-7-12 B1F

交通:東急田園都市線・東急世田谷線三軒茶屋より徒歩12分。東急バス渋谷駅西口バス乗車場34番より三宿バス停下車すぐ。

「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」

10/31~12/13

シュウゴアーツで開催中の「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」を見てきました。

ヴェネツィアングラス作家として知られる三嶋りつ惠。2011年に資生堂ギャラリーで個展を行った際も、空間デザインを建築家の青木淳に依頼したそうです。

それから約4年。再び両者のコラボレーションと言うべき展覧会が開かれています。

会場はシュウゴアーツ。今年9月に清澄白河から移転してきた現代美術のギャラリーです。そもそも空間自体を青木淳が設計。かなり個性的です。というのも入口と奥がガラス張りになっていて、白い壁は左右にしかありません。また天井に照明がないのもポイントです。いわゆる間接照明でしょうか。青木自ら設計したLED照明スタンドが天井に光を放ち、そこから反射した光が空間全体を仄かに照らしています。

言わばガラスの際立つ空間でのヴェネツィアングラスの展示。「建築と美術が浸透し合う」との言葉もありましたが、さすがに魅せないわけはありません。

三嶋のグラスは十数点でした。まさしく花や炎を思わせるものから、ブロックを重ねては塔のように立つもの、さらには人体の骨を連想させる作品など多様。一言に特徴を表すことは出来ません。直線はほぼなく、言わば歪み、ないしは曲線がグラスを象ります。どこか有機的とも表せるのではないでしょうか。ガラスの温もり、ないしは素材としての柔らかさを感じさせるような造形が目を引きました。

作品を並べたテーブルにも目が止まりました。これも青木淳デザイン。楕円形です。今回の三嶋の作品のために設えたものではありませんが、ともかくグラスとの相性が良い。展示室はガラス壁とシルバーのテーブルと白い壁のみ。大部分が無色透明です。それがまた同じく透明なグラスの美しさを引き出しています。

移転後のシュウゴアーツへは初めて行きました。場所は世田谷区の池尻。三宿と言った方が分かりやすいかもしれません。東急田園都市線の池尻大橋と三軒茶屋のほぼ中間地点にあります。どちらの駅からも歩いて10分強ほどです。

なお隣には、現在、東恩納裕一展(12/27まで)を開催しているアートスペース、CAPSULEもあり、ビル全体がジュエリーショップやカフェなどの入居する複合商業施設となっています。

シュウゴアーツはウイークエンドギャラリー。毎週土曜、日曜の午後のみ(12時から18時)のみのオープンです。お出かけの際はご注意下さい。

12月13日まで開催されています。*12日(土)、13日(日)のみオープン。

「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」 シュウゴアーツ

会期:10月31日(土) ~12月13日(日)

休廊:月曜~金曜日。*毎週土日のみ開廊。

時間:12:00~18:00

料金:無料

住所:世田谷区池尻2-7-12 B1F

交通:東急田園都市線・東急世田谷線三軒茶屋より徒歩12分。東急バス渋谷駅西口バス乗車場34番より三宿バス停下車すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」 TOTOギャラリー・間

TOTOギャラリー・間

「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」

10/17-12/12

TOTOギャラリー・間で開催中の「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」を見て来ました。

アジア5カ国の建築家によるグループ展です。それぞれがタイトルにもある「アジアの日常をヒント」(*)に、「自然と建築と日常の関係」(*ともにキャプションより)を探ろうと試みています。

チャオ・ヤン「地方都市への参与と介入」

中国は大理のプロジェクトを紹介するのがチャオ・ヤンです。「双子ホテル」なる模型が目を引きます。山裾に広がる建物。雲南省の都市、大理は、言うまでもなく大理石の産地としても知られています。古い市街も残されているそうです。彼の地の様子はモニターにも映されていました。

リン・ハオ「往時の風景へ」

会場の中央に島がありました。リン・ハオです。マレーシア生まれ、シンガポールの大学で教鞭をとっています。とすると島はシンガポールかもしれません。素材は土です。その上に建築模型が並びます。商店や市場、それに飲食店。こじんまりとしたコミュニティーが広がります。目を凝らすと細かに植物が生えていることに気づきました。フェイクではありません。何と本物です。種から蒔いた植物が芽を出しているのだそうです。驚きました。

チャトポン・チュエンルディーモル「デザイン屋台」

まさしくバンコクの日常かもしれません。タイのチャトポン・チュエンルディーモルは4台の屋台を展示しています。いずれも可動式です。しかも上にはバンコク市内のスラム街にあるホテル、ないしは建設労働者住宅、さあには家具マーケットやラブホテルといった建物の模型を並べています。

チャトポン・チュエンルディーモル「デザイン屋台」

まるで建築の即売会です。また玩具や日用品まで置かれていました。何やら街の喧噪までが伝わるかのようです。さも店先の商品を品定めするかの如く、それこそ選り取りみどりに建築模型を眺めてしまいます。ほかの建築家のアイデアとは一線を画していました。

「ここで見せたいのは完璧とは言い難い『日常』であり、ひいては建築内部の『生活』である。」 チャトポン・チュエンルディーモル

ヴォ・チョン・ギア「地球のためにできること」

圧巻なのはベトナムのヴォ・チョン・ギアです。素材はバンブー。屋外のスペースに大型のインスタレーションを展示しています。ベトナムのホーチミン中心部における一人あたりの緑地面積は東アジア主要都市に比べて100分の1に過ぎません。まさしくコンクリートジャングル。自然は身近ではありません。そこでヴォ・チョン・ギアは、伝統的なバンブーを自然環境に対してサスティナブル、ようは持続可能な素材として捉え、建築としての有用性を伝えようとパヴィリオンを設計しました。

ヴォ・チョン・ギア「地球のためにできること」

アーチ状に組上げられたバンブー。まるで森林のようです。バンブーに特有のにおいが鼻を突きます。

大西麻貴+百田有希「建築の一部としての建築」

ほか大西麻貴と百田有希は「まちと建築」とのつながりを再考する作品を展示。障害を持つ人の働く場についての提案などを行っています。

土台も素地も異なるアジア各国の建築家の多様なアイデア。一部は斬新です。建築の深い知識がなくとも、日常の生活を振り返るきっかけとなるやもしれません。

「アジアの日常から/TOTO出版」

「アジアの日常から/TOTO出版」

12月12日まで開催されています。

「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」 TOTOギャラリー・間

会期:10月17日(土)~12月12日(土)

休館:月曜・祝日。但し10月26日(月)、11月2日(月)、3日(火・祝)は開館。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」

10/17-12/12

TOTOギャラリー・間で開催中の「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」を見て来ました。

アジア5カ国の建築家によるグループ展です。それぞれがタイトルにもある「アジアの日常をヒント」(*)に、「自然と建築と日常の関係」(*ともにキャプションより)を探ろうと試みています。

チャオ・ヤン「地方都市への参与と介入」

中国は大理のプロジェクトを紹介するのがチャオ・ヤンです。「双子ホテル」なる模型が目を引きます。山裾に広がる建物。雲南省の都市、大理は、言うまでもなく大理石の産地としても知られています。古い市街も残されているそうです。彼の地の様子はモニターにも映されていました。

リン・ハオ「往時の風景へ」

会場の中央に島がありました。リン・ハオです。マレーシア生まれ、シンガポールの大学で教鞭をとっています。とすると島はシンガポールかもしれません。素材は土です。その上に建築模型が並びます。商店や市場、それに飲食店。こじんまりとしたコミュニティーが広がります。目を凝らすと細かに植物が生えていることに気づきました。フェイクではありません。何と本物です。種から蒔いた植物が芽を出しているのだそうです。驚きました。

チャトポン・チュエンルディーモル「デザイン屋台」

まさしくバンコクの日常かもしれません。タイのチャトポン・チュエンルディーモルは4台の屋台を展示しています。いずれも可動式です。しかも上にはバンコク市内のスラム街にあるホテル、ないしは建設労働者住宅、さあには家具マーケットやラブホテルといった建物の模型を並べています。

チャトポン・チュエンルディーモル「デザイン屋台」

まるで建築の即売会です。また玩具や日用品まで置かれていました。何やら街の喧噪までが伝わるかのようです。さも店先の商品を品定めするかの如く、それこそ選り取りみどりに建築模型を眺めてしまいます。ほかの建築家のアイデアとは一線を画していました。

「ここで見せたいのは完璧とは言い難い『日常』であり、ひいては建築内部の『生活』である。」 チャトポン・チュエンルディーモル

ヴォ・チョン・ギア「地球のためにできること」

圧巻なのはベトナムのヴォ・チョン・ギアです。素材はバンブー。屋外のスペースに大型のインスタレーションを展示しています。ベトナムのホーチミン中心部における一人あたりの緑地面積は東アジア主要都市に比べて100分の1に過ぎません。まさしくコンクリートジャングル。自然は身近ではありません。そこでヴォ・チョン・ギアは、伝統的なバンブーを自然環境に対してサスティナブル、ようは持続可能な素材として捉え、建築としての有用性を伝えようとパヴィリオンを設計しました。

ヴォ・チョン・ギア「地球のためにできること」

アーチ状に組上げられたバンブー。まるで森林のようです。バンブーに特有のにおいが鼻を突きます。

大西麻貴+百田有希「建築の一部としての建築」

ほか大西麻貴と百田有希は「まちと建築」とのつながりを再考する作品を展示。障害を持つ人の働く場についての提案などを行っています。

土台も素地も異なるアジア各国の建築家の多様なアイデア。一部は斬新です。建築の深い知識がなくとも、日常の生活を振り返るきっかけとなるやもしれません。

「アジアの日常から/TOTO出版」

「アジアの日常から/TOTO出版」12月12日まで開催されています。

「アジアの日常から:変容する世界での可能性を求めて」 TOTOギャラリー・間

会期:10月17日(土)~12月12日(土)

休館:月曜・祝日。但し10月26日(月)、11月2日(月)、3日(火・祝)は開館。

時間:11:00~18:00

料金:無料。

住所:港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅3番出口徒歩1分。都営大江戸線・東京メトロ日比谷線六本木駅7番出口徒歩6分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「貨幣博物館」リニューアルオープン

1985年に日本銀行の設立100周年を記念して開設された貨幣博物館。

日本銀行金融研究所貨幣博物館

http://www.imes.boj.or.jp/cm/

昨年末に一時休館し、長らく改装工事中でした。約1年越しです。2015年11月21日(土)にリニューアルオープンしました。

場所は日本銀行本店から道を挟んで向かい側。隣接する分館の1階、2階部分です。1階はエントランスと受付のみ。展示室は2階です。入場は無料、お金はいりません。ただし入館時にごく簡単な手続きをする必要があります。(入館票へ何名で来館したのかなどを記入。)

2階へのアプローチはエレベーターもしくは階段です。手前が映像コーナー。また貨幣博物館の設立に携わった人物についてのパネルなどがあります。奥が展示室です。スペースは一室のみ。必ずしも広いとは言えません。常設、企画展示室の区別もありませんでした。

テーマはずばりお金の歴史です。古代から中世、近世、近代、そして現代へ。プロローグを含め、全6章構成にて日本の貨幣史を追っています。

リニューアルに際しては内容を一新。ケースを低くしたほか、体験、参加型の展示を増やしたそうです。ハンズオン方式が目立ちました。銭1000枚分の一貫文や千両箱を持ち上げられるコーナーもあります。千両箱は20キロとかなり重い。少し屈んで持たなくては腰を傷めてしまいます。ほか古代の銅貨に触れることも出来ました。

スタンプを使ってお金の歴史を体感的に学べるのも特徴です。「古代銭貨の銭譜を作ってみよう」では、富本銭から乾元大宝までの13種類の銅銭の図柄をスタンプで作成。一覧に並べながら見比べられます。

天正大判の実物もありました。重さは165グラムです。また江戸時代の大判の移り変わりも興味深いもの。金の比率が時代を進むごとに低下していきます。それに小判、丁銀、銭貨といった江戸時代の通貨もずらり。一部のレプリカを除くとほぼ実物です。その数は全部で3000点。もちろんお札こと日本銀行券も全て揃っています。これほどたくさんの種類のお金を目にすることなどほかにありません。(天正大判の実物展示は来年2月頃まで。)

最初の日銀券の図柄が大黒様だったことをご存知でしょうか。日銀は発足当時、市中へ過剰に流通していた政府紙幣を回収する仕事を行っていました。幕末維新の混乱期のお金の変遷や円の誕生、また国立銀行の発行した紙幣の紹介もあります。大正時代、1円で買えたのは新聞1ヶ月分です。日銀の最大の目的に「物価の安定を図ること」とありますが、確かにお金の価値に関する展示が目立ちました。

ホログラムや発行インキ、それにマイクロ文字などの偽造防止に関する技術も面白い。ほかにも近代以降の貯金箱や財布、また宝くじに関する展示もあります。映像は殆どなく、資料、パネルが中心のアナログな内容ではありますが、ハンズオンなど、分かりやすい取り組みでお金の歴史を追っています。あまりにも身近ながら、意外と知識に乏しいお金について理解を深める良い機会と言えそうです。

常設展示室内の一部にて企画展、「19世紀日本の風景:錦絵にみる経済と世相」が行われていました。いわゆるお金にまつわる錦絵を紹介する企画です。作品は展示替えを含め18点。広重や豊国の錦絵などが目を引きます。極めて小規模な内容ですが、いずれもが昨年秋にワシントンのFRB(連邦準備制度理事会)で行われた展示に出品されたものだそうです。

館内にミュージアムショップならぬ土産品販売コーナーがありました。レジを含め棚一つ分。とかく変わった品が目立ちます。日銀本店の建物を模したパッケージの日銀クッキーのほか、お札せんべい、そして「チョコレートゆきち」と銘打たれたチョコなどのお菓子類。さらには一万円札こと福沢諭吉デザインのフェイスタオルや裁断紙幣入りのペンもありました。全て1000円以下です。話の種に買ってみるのも悪くないかもしれません。

「ヤップ島の石貨」

最終入場時間が16時です。少し早めに閉まります。ご注意下さい。(年内の土曜日は19時まで開館。)

目の前は日銀の本店です。すぐ近くには三井記念美術館もあり、東京メトロ三越前駅からも至近。もちろん東京駅からも歩けます。お出かけの際にでも立ち寄ってみては如何でしょうか。

常設展示室内の撮影は一切出来ません。掲載の写真は全て展示室外のパネルなどを写したものです。(撮影コーナーあり)

左:日本銀行本店、右:日本銀行分館(貨幣博物館)

貨幣博物館は2015年11月21日にリニューアルオープンしました。

「日本銀行金融研究所 貨幣博物館」

会期:2015年11月21日(土)リニューアルオープン

休館:月曜日。ただし祝休日は開館。年末年始(12/29~1/4)。臨時休館あり→開館カレンダー

時間:9:30~16:30

*2015年内の土曜日は19時まで開館。

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。

住所:中央区日本橋本石町1-3-1 日本銀行分館内

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅B1出口から徒歩1分、A5出口から徒歩2分。東京メトロ東西線日本橋駅A1出口から徒歩6分。JR線東京駅日本橋口から徒歩8分。

日本銀行金融研究所貨幣博物館

http://www.imes.boj.or.jp/cm/

昨年末に一時休館し、長らく改装工事中でした。約1年越しです。2015年11月21日(土)にリニューアルオープンしました。

場所は日本銀行本店から道を挟んで向かい側。隣接する分館の1階、2階部分です。1階はエントランスと受付のみ。展示室は2階です。入場は無料、お金はいりません。ただし入館時にごく簡単な手続きをする必要があります。(入館票へ何名で来館したのかなどを記入。)

2階へのアプローチはエレベーターもしくは階段です。手前が映像コーナー。また貨幣博物館の設立に携わった人物についてのパネルなどがあります。奥が展示室です。スペースは一室のみ。必ずしも広いとは言えません。常設、企画展示室の区別もありませんでした。

テーマはずばりお金の歴史です。古代から中世、近世、近代、そして現代へ。プロローグを含め、全6章構成にて日本の貨幣史を追っています。

リニューアルに際しては内容を一新。ケースを低くしたほか、体験、参加型の展示を増やしたそうです。ハンズオン方式が目立ちました。銭1000枚分の一貫文や千両箱を持ち上げられるコーナーもあります。千両箱は20キロとかなり重い。少し屈んで持たなくては腰を傷めてしまいます。ほか古代の銅貨に触れることも出来ました。

スタンプを使ってお金の歴史を体感的に学べるのも特徴です。「古代銭貨の銭譜を作ってみよう」では、富本銭から乾元大宝までの13種類の銅銭の図柄をスタンプで作成。一覧に並べながら見比べられます。

天正大判の実物もありました。重さは165グラムです。また江戸時代の大判の移り変わりも興味深いもの。金の比率が時代を進むごとに低下していきます。それに小判、丁銀、銭貨といった江戸時代の通貨もずらり。一部のレプリカを除くとほぼ実物です。その数は全部で3000点。もちろんお札こと日本銀行券も全て揃っています。これほどたくさんの種類のお金を目にすることなどほかにありません。(天正大判の実物展示は来年2月頃まで。)

最初の日銀券の図柄が大黒様だったことをご存知でしょうか。日銀は発足当時、市中へ過剰に流通していた政府紙幣を回収する仕事を行っていました。幕末維新の混乱期のお金の変遷や円の誕生、また国立銀行の発行した紙幣の紹介もあります。大正時代、1円で買えたのは新聞1ヶ月分です。日銀の最大の目的に「物価の安定を図ること」とありますが、確かにお金の価値に関する展示が目立ちました。

ホログラムや発行インキ、それにマイクロ文字などの偽造防止に関する技術も面白い。ほかにも近代以降の貯金箱や財布、また宝くじに関する展示もあります。映像は殆どなく、資料、パネルが中心のアナログな内容ではありますが、ハンズオンなど、分かりやすい取り組みでお金の歴史を追っています。あまりにも身近ながら、意外と知識に乏しいお金について理解を深める良い機会と言えそうです。

常設展示室内の一部にて企画展、「19世紀日本の風景:錦絵にみる経済と世相」が行われていました。いわゆるお金にまつわる錦絵を紹介する企画です。作品は展示替えを含め18点。広重や豊国の錦絵などが目を引きます。極めて小規模な内容ですが、いずれもが昨年秋にワシントンのFRB(連邦準備制度理事会)で行われた展示に出品されたものだそうです。

館内にミュージアムショップならぬ土産品販売コーナーがありました。レジを含め棚一つ分。とかく変わった品が目立ちます。日銀本店の建物を模したパッケージの日銀クッキーのほか、お札せんべい、そして「チョコレートゆきち」と銘打たれたチョコなどのお菓子類。さらには一万円札こと福沢諭吉デザインのフェイスタオルや裁断紙幣入りのペンもありました。全て1000円以下です。話の種に買ってみるのも悪くないかもしれません。

「ヤップ島の石貨」

最終入場時間が16時です。少し早めに閉まります。ご注意下さい。(年内の土曜日は19時まで開館。)

目の前は日銀の本店です。すぐ近くには三井記念美術館もあり、東京メトロ三越前駅からも至近。もちろん東京駅からも歩けます。お出かけの際にでも立ち寄ってみては如何でしょうか。

常設展示室内の撮影は一切出来ません。掲載の写真は全て展示室外のパネルなどを写したものです。(撮影コーナーあり)

左:日本銀行本店、右:日本銀行分館(貨幣博物館)

貨幣博物館は2015年11月21日にリニューアルオープンしました。

「日本銀行金融研究所 貨幣博物館」

会期:2015年11月21日(土)リニューアルオープン

休館:月曜日。ただし祝休日は開館。年末年始(12/29~1/4)。臨時休館あり→開館カレンダー

時間:9:30~16:30

*2015年内の土曜日は19時まで開館。

*入場は閉場の30分前まで。

料金:無料。

住所:中央区日本橋本石町1-3-1 日本銀行分館内

交通:東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅B1出口から徒歩1分、A5出口から徒歩2分。東京メトロ東西線日本橋駅A1出口から徒歩6分。JR線東京駅日本橋口から徒歩8分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「TOKYOー見えない都市を見せる」 東京都現代美術館

東京都現代美術館

「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」

2015/11/7-2016/2/14

東京都現代美術館で開催中の「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」へ行ってきました。

いわゆる現代アートを中心に、音楽、映像、デザイン、建築などのジャンルを交え、新たな表現の可能性を提示する連続シリーズ展、「東京アートミーティング」。初回の2010年から数えて今年で6回目です。

今回のテーマはずばり東京です。特に80年代の東京のカルチャーに着目し、今へと至る「東京の創造力」(公式サイトより)を見せようと試みています。(一部を除いて撮影が出来ました。)

「タキシード」(高橋幸宏着用) 1979年 株式会社ヒンツ・ミュージック ほか

はじまりは音楽、YMOでした。80年代に「テクノポップ」を確立したグループ。YMOの活動を劇作家の宮沢章夫が「読み解き」(キャプションより)ながら紹介しています。

「フジカセット広告撮影用人形/セット」(再現制作) 2015年

会場に並んだタキシード。何でも海外発売記者会見のため用意された衣装だそうです。またフジカセット広告撮影用の人形セットもずらり。ライブの様子を捉えた写真なども当時の雰囲気を伝えてくれます。

「YMO/ウィンター・ライブ '81」ステージ模型 2013年

横尾忠則がディレクションをつとめたアルバムがありました。そもそもYMOは結成当初、横尾をメンバーに迎える構想があったそうです。しかし記者会見の当日に横尾は欠席。先のタキシードも横尾の分が用意されていましたが、結果的に加わることはありませんでした。

「テクノポリス」(ブックカセット)

驚いたのはブックカセットです。いわゆるレコード、またCDアルバムのカセット版という認識で良いのでしょうか。書籍にカセットが同梱されたもの。タイトルに「テクノポリス」とあります。80年代に流行したそうです。懐かしく感じる方もおられるかもしれません。

テイバー・ロバック「20XX」 2013年

バーチャルな東京をデジタルで表現します。EBM(T)の取り組みです。ノルウェーのTCFは東京の先端技術を取材。そこから着想を得た彫刻を制作しました。またアメリカのテイバー・ロバックは、近未来、世界各地の高層ビルの融合した都市を映像で表しています。さもSF映画に出てくるような光景ですが、実在のビルやロゴを合成しているそうです。

サーダン・アフィフ 展示風景

フランスのサーダン・アフィフは若手バンドのために歌詞を提供しました。バンドの名はHer Ghost Friend。東京で活動する電子ポップのユニットです。展示室にはバンドのためのポスターや歌詞、それに日本のイメージでしょうか。タイトルやクレジットを記した提灯をぶら下げています。なおバンドは展覧会の終了後、サーダン・アフィフの歌詞に曲をつけ、都内の数カ所でライブを行うそうです。どのような反響があるのでしょうか。

蜷川実花「TOKYO INNOCENCE」 2013-2015年

お馴染みの蜷川実花が東京のストリートカルチャーに目を向けました。いわゆる竹の子族やゴスロリです。壁面のパネルは80年代当時の写真でしょうか。その前にも同じくポーズを撮る男女がいます。こちらは最近のモデルかもしれません。決めポーズは完璧です。みなさんハマりにハマっています。

蜷川実花「TOKYO INNOCENCE」 2013-2015年

さらに蜷川は観客のためにセットを用意しました。ずばり「自己演出のための舞台装置」です。見るも華々しく、奇抜なセット。いずれも自由に自撮りが出来ます。またインスタグラムなどへの投稿も可能です。ストリートやSNSしかり、自己表現をする人を「愛おしい」(キャプションより)として賞する蜷川。80年代と今の東京を繋ぐような展示を見せています。

トーマス・デマンド「制御室」 2011年 東京都現代美術館

テーマは「何かが起こる前夜としての東京」です。キュレーションはホンマタカシ。さらに作家として中平卓馬に赤瀬川原平、トーマス・デマンドのほか、建築家の大西麻貴と百田有希、または丹下健三らが加わっています。

ホンマタカシ「国際競技場予定地」 2015年

一枚の写真に目がとまりました。ホンマタカシの「国際競技場予定地」です。既に報道などでも知られている通り、ザハ案が撤回され、再度、設計案の公募が行われている国立競技場の跡地です。現在は工事もストップ。ご覧の通りの更地が広がっています。とは言え2020年にはオリンピックが開催されます。今度、どういう形であれ、競技場が建設されることは間違いありません。ようはこの更地こそ、まさに何かが起こる前の東京の姿を露にしているわけです。

スーパフレックス 展示風景

スーパフレックスは上野公園をリデザインしました。恊働したのは東京藝術大学の学生です。フィールドワークにより公園内には由来の分からない礎石が点在していることが分かりました。それを基礎にしてホームレスの人たちのために建物をデザイン。公共空間の在り方について一石を投じています。

資生堂ギャラリーの個展が話題を呼んだ現代芸術活動チーム「目」も登場。東京の風景を「ワームホール」に見立てたインスタレーションを展開しています。資生堂の時と同様、造り込みは実に大胆です。展示室の原型はありません。足を踏み入れた途端、思いもよらぬ光景が目に飛び込んできます。

こちらも写真の撮影が可能でしたが、あえてネタバレはしません。まずは会場にて「ワームホール」を歩いて下さい。

岡田利規+小金沢健人「有効期間ぎれマジックカーペット」 2015年

東京都現代美術館のコレクションから70年代以降の絵画を紹介したセクションも目を引きました。ここでは東京生まれ、もしくは都内の画廊や美術館で多く取り上げられる作家を選定したそうです。奈良美智、名和晃平、町田久美、そして榎倉康二や川俣正、村上隆らの絵画が並びます。かなりアバウトな括りではありますが、作品そのものは粒揃いです。現代絵画シーンの変遷を追える展示と言えるかもしれません。

TOKYOを読み解く10のキーワード

実のところ私は80年代の東京を全く知りませんが、今を見据えている作品も少なくなく、さらにジャンルも様々です。どこかカオスめいた面も否めませんが、それも東京の多様性の表れなのでしょうか。終始、謎めいた部分に頭をひねりつつ、意外な発見に驚かされる展示でもありました。

2016年2月14日まで開催されています。

「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2015年11月7日(土)~2016年2月14日(日)

休館:月曜日。(ただし11/23、1/11は開館)。11/24、1/12。年末年始(12/28~1/1)。

時間:10:00~18:00。

*入場は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(960)円 、大学生・65歳以上900(720)円、中高生700(560)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*同時開催の「オノ・ヨーコ展」とのセット券(一般1800円)もあり。

*「MOTコレクション」も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」

2015/11/7-2016/2/14

東京都現代美術館で開催中の「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」へ行ってきました。

いわゆる現代アートを中心に、音楽、映像、デザイン、建築などのジャンルを交え、新たな表現の可能性を提示する連続シリーズ展、「東京アートミーティング」。初回の2010年から数えて今年で6回目です。

今回のテーマはずばり東京です。特に80年代の東京のカルチャーに着目し、今へと至る「東京の創造力」(公式サイトより)を見せようと試みています。(一部を除いて撮影が出来ました。)

「タキシード」(高橋幸宏着用) 1979年 株式会社ヒンツ・ミュージック ほか

はじまりは音楽、YMOでした。80年代に「テクノポップ」を確立したグループ。YMOの活動を劇作家の宮沢章夫が「読み解き」(キャプションより)ながら紹介しています。

「フジカセット広告撮影用人形/セット」(再現制作) 2015年

会場に並んだタキシード。何でも海外発売記者会見のため用意された衣装だそうです。またフジカセット広告撮影用の人形セットもずらり。ライブの様子を捉えた写真なども当時の雰囲気を伝えてくれます。

「YMO/ウィンター・ライブ '81」ステージ模型 2013年

横尾忠則がディレクションをつとめたアルバムがありました。そもそもYMOは結成当初、横尾をメンバーに迎える構想があったそうです。しかし記者会見の当日に横尾は欠席。先のタキシードも横尾の分が用意されていましたが、結果的に加わることはありませんでした。

「テクノポリス」(ブックカセット)

驚いたのはブックカセットです。いわゆるレコード、またCDアルバムのカセット版という認識で良いのでしょうか。書籍にカセットが同梱されたもの。タイトルに「テクノポリス」とあります。80年代に流行したそうです。懐かしく感じる方もおられるかもしれません。

テイバー・ロバック「20XX」 2013年

バーチャルな東京をデジタルで表現します。EBM(T)の取り組みです。ノルウェーのTCFは東京の先端技術を取材。そこから着想を得た彫刻を制作しました。またアメリカのテイバー・ロバックは、近未来、世界各地の高層ビルの融合した都市を映像で表しています。さもSF映画に出てくるような光景ですが、実在のビルやロゴを合成しているそうです。

サーダン・アフィフ 展示風景

フランスのサーダン・アフィフは若手バンドのために歌詞を提供しました。バンドの名はHer Ghost Friend。東京で活動する電子ポップのユニットです。展示室にはバンドのためのポスターや歌詞、それに日本のイメージでしょうか。タイトルやクレジットを記した提灯をぶら下げています。なおバンドは展覧会の終了後、サーダン・アフィフの歌詞に曲をつけ、都内の数カ所でライブを行うそうです。どのような反響があるのでしょうか。

蜷川実花「TOKYO INNOCENCE」 2013-2015年

お馴染みの蜷川実花が東京のストリートカルチャーに目を向けました。いわゆる竹の子族やゴスロリです。壁面のパネルは80年代当時の写真でしょうか。その前にも同じくポーズを撮る男女がいます。こちらは最近のモデルかもしれません。決めポーズは完璧です。みなさんハマりにハマっています。

蜷川実花「TOKYO INNOCENCE」 2013-2015年

さらに蜷川は観客のためにセットを用意しました。ずばり「自己演出のための舞台装置」です。見るも華々しく、奇抜なセット。いずれも自由に自撮りが出来ます。またインスタグラムなどへの投稿も可能です。ストリートやSNSしかり、自己表現をする人を「愛おしい」(キャプションより)として賞する蜷川。80年代と今の東京を繋ぐような展示を見せています。

トーマス・デマンド「制御室」 2011年 東京都現代美術館

テーマは「何かが起こる前夜としての東京」です。キュレーションはホンマタカシ。さらに作家として中平卓馬に赤瀬川原平、トーマス・デマンドのほか、建築家の大西麻貴と百田有希、または丹下健三らが加わっています。

ホンマタカシ「国際競技場予定地」 2015年

一枚の写真に目がとまりました。ホンマタカシの「国際競技場予定地」です。既に報道などでも知られている通り、ザハ案が撤回され、再度、設計案の公募が行われている国立競技場の跡地です。現在は工事もストップ。ご覧の通りの更地が広がっています。とは言え2020年にはオリンピックが開催されます。今度、どういう形であれ、競技場が建設されることは間違いありません。ようはこの更地こそ、まさに何かが起こる前の東京の姿を露にしているわけです。

スーパフレックス 展示風景

スーパフレックスは上野公園をリデザインしました。恊働したのは東京藝術大学の学生です。フィールドワークにより公園内には由来の分からない礎石が点在していることが分かりました。それを基礎にしてホームレスの人たちのために建物をデザイン。公共空間の在り方について一石を投じています。

資生堂ギャラリーの個展が話題を呼んだ現代芸術活動チーム「目」も登場。東京の風景を「ワームホール」に見立てたインスタレーションを展開しています。資生堂の時と同様、造り込みは実に大胆です。展示室の原型はありません。足を踏み入れた途端、思いもよらぬ光景が目に飛び込んできます。

こちらも写真の撮影が可能でしたが、あえてネタバレはしません。まずは会場にて「ワームホール」を歩いて下さい。

岡田利規+小金沢健人「有効期間ぎれマジックカーペット」 2015年

東京都現代美術館のコレクションから70年代以降の絵画を紹介したセクションも目を引きました。ここでは東京生まれ、もしくは都内の画廊や美術館で多く取り上げられる作家を選定したそうです。奈良美智、名和晃平、町田久美、そして榎倉康二や川俣正、村上隆らの絵画が並びます。かなりアバウトな括りではありますが、作品そのものは粒揃いです。現代絵画シーンの変遷を追える展示と言えるかもしれません。

TOKYOを読み解く10のキーワード

実のところ私は80年代の東京を全く知りませんが、今を見据えている作品も少なくなく、さらにジャンルも様々です。どこかカオスめいた面も否めませんが、それも東京の多様性の表れなのでしょうか。終始、謎めいた部分に頭をひねりつつ、意外な発見に驚かされる展示でもありました。

2016年2月14日まで開催されています。

「東京アートミーティング6 TOKYOー見えない都市を見せる」 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2015年11月7日(土)~2016年2月14日(日)

休館:月曜日。(ただし11/23、1/11は開館)。11/24、1/12。年末年始(12/28~1/1)。

時間:10:00~18:00。

*入場は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(960)円 、大学生・65歳以上900(720)円、中高生700(560)円、小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*同時開催の「オノ・ヨーコ展」とのセット券(一般1800円)もあり。

*「MOTコレクション」も観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

大友良英+青山泰知+伊藤隆之「without records - mot ver. 2015」 MOTコレクション

MOTコレクション(東京都現代美術館)

大友良英+青山泰知+伊藤隆之「without records - mot ver. 2015」

2015/11/7-2016/2/14

東京都現代美術館で開催中のMOTコレクション、「大友良英+青山泰知+伊藤隆之『without records - mot ver. 2015』」を見て来ました。

92台の古びたポータブルレコードプレイヤーの立ち並ぶアトリウム。全てはポールの上に置かれ、高さも様々です。さながらプレイヤーの林と化した空間が広がっています。

色々な音が聞こえてきました。まるで船の汽笛のようなブーという音。と思いきやにわかにガチャガチャと機械同士が擦れるような音が鳴り出します。ゴー、あるいはザーといったノイズも頻繁です。さらにはポン、カンといった金属的な音が響きました。何やらししおどしを連想したのは私だけでしょうか。ともかく無数の音という音が次々と変化しては鳴り続けます。

種を明かせばこれらは全て機械自体、すなわちプレイヤー自身が発する音。何もターンテープルにレコードが回っているわけではありません。

作家の大友良英は演奏家、ないしは作曲家として活動。近年は「映画やドラマ音楽の分野でも才能を発揮」(キャプションより)しています。

共作者は美術家の青山泰知とプログラマーの伊藤隆之です。コンセプトは「ノイズ/即興/アンサンブル」。確かに聞いているといずれの要素も含まれていることが分かります。

プログラムによる音は再生する度に組み合わせが変わり、同じシーンが再現されることは一度もないそうです。賑やかでかつ突如、静かになる音は、確かに自律的です。生命の躍動感すら感じられます。

プレイヤーの林が奏でる音の森。天井高のあるアトリウムのスペースを効果的に利用しています。しばし音に耳を傾け、また忙しなく動くプレイヤー自身の動きに目を向けては楽しみました。

2016年2月14日まで開催されています。

「MOTコレクション アトリウム・プロジェクト 大友良英+青山泰知+伊藤隆之の『without records - mot ver. 2015』 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2015年11月7日(土)~2016年2月14日(日)

休館:月曜日。(ただし11/23、1/11は開館)。11/24、1/12。年末年始(12/28~1/1)。

時間:10:00~18:00。

*入場は閉館の30分前まで。

料金:一般500円 、大学生・65歳以上400円、中高生250円、小学生以下無料。

*企画展チケットで観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

*写真は全て大友良英+青山泰知+伊藤隆之の「without records - mot ver. 2015」。この作品のみ撮影が出来ました。

大友良英+青山泰知+伊藤隆之「without records - mot ver. 2015」

2015/11/7-2016/2/14

東京都現代美術館で開催中のMOTコレクション、「大友良英+青山泰知+伊藤隆之『without records - mot ver. 2015』」を見て来ました。

92台の古びたポータブルレコードプレイヤーの立ち並ぶアトリウム。全てはポールの上に置かれ、高さも様々です。さながらプレイヤーの林と化した空間が広がっています。

色々な音が聞こえてきました。まるで船の汽笛のようなブーという音。と思いきやにわかにガチャガチャと機械同士が擦れるような音が鳴り出します。ゴー、あるいはザーといったノイズも頻繁です。さらにはポン、カンといった金属的な音が響きました。何やらししおどしを連想したのは私だけでしょうか。ともかく無数の音という音が次々と変化しては鳴り続けます。

種を明かせばこれらは全て機械自体、すなわちプレイヤー自身が発する音。何もターンテープルにレコードが回っているわけではありません。

作家の大友良英は演奏家、ないしは作曲家として活動。近年は「映画やドラマ音楽の分野でも才能を発揮」(キャプションより)しています。

共作者は美術家の青山泰知とプログラマーの伊藤隆之です。コンセプトは「ノイズ/即興/アンサンブル」。確かに聞いているといずれの要素も含まれていることが分かります。

プログラムによる音は再生する度に組み合わせが変わり、同じシーンが再現されることは一度もないそうです。賑やかでかつ突如、静かになる音は、確かに自律的です。生命の躍動感すら感じられます。

プレイヤーの林が奏でる音の森。天井高のあるアトリウムのスペースを効果的に利用しています。しばし音に耳を傾け、また忙しなく動くプレイヤー自身の動きに目を向けては楽しみました。

2016年2月14日まで開催されています。

「MOTコレクション アトリウム・プロジェクト 大友良英+青山泰知+伊藤隆之の『without records - mot ver. 2015』 東京都現代美術館(@MOT_art_museum)

会期:2015年11月7日(土)~2016年2月14日(日)

休館:月曜日。(ただし11/23、1/11は開館)。11/24、1/12。年末年始(12/28~1/1)。

時間:10:00~18:00。

*入場は閉館の30分前まで。

料金:一般500円 、大学生・65歳以上400円、中高生250円、小学生以下無料。

*企画展チケットで観覧可。

住所:江東区三好4-1-1

交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅B2出口より徒歩9分、都営地下鉄大江戸線清澄白河駅A3出口より徒歩13分。

*写真は全て大友良英+青山泰知+伊藤隆之の「without records - mot ver. 2015」。この作品のみ撮影が出来ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

12月の展覧会・ギャラリー

12月中に見たい展覧会をリストアップしてみました。

展覧会

・「藤田嗣治 舞踏会の前 修復完成披露展」 東京藝術大学大学美術館(~12/6)

・「マリー・ローランサン」 府中市美術館(~12/20)

・「ゴーギャンとポン=タヴァンの画家たち」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/20)

・「黄金伝説展 古代地中海世界の秘宝」 国立西洋美術館(~2016/1/11)

・「シカゴ ウェストンコレクション 肉筆浮世絵ー美の競艶」 上野の森美術館(~2016/1/17)

・「三井家伝世の至宝」 三井記念美術館(~2016/1/23)

・「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」 国立新美術館(12/12~2016/1/24)

・「鎌倉からはじまった。1951-2016 PART 3」 神奈川県立近代美術館鎌倉館(~2016/1/31)

・「3.11以後の建築」 水戸芸術館(~2016/1/31)

・「スペインの彫刻家フリオ・ゴンサレスーピカソに鉄彫刻を教えた男」 世田谷美術館(~2016/1/31)

・「建築家 フランク・ゲーリー展 I Have an Idea」 21_21 DESIGN SIGHT(~2016/2/7)

・「パリ・リトグラフ工房idemからー現代アーティスト20人の叫びと囁き」 東京ステーションギャラリー(12/5~2016/2/7)

・「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」 国立歴史民俗博物館(12/15~2016/2/7)

・「水 神秘のかたち」 サントリー美術館(12/16~2016/2/7)

・「TOKYOー見えない都市を見せる」 東京都現代美術館(~2016/2/14)

・「オノ・ヨーコ|私の窓から」 東京都現代美術館(~2016/2/14)

・「始皇帝と大兵馬俑」 東京国立博物館(~2016/2/21)

・「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」 国立科学博物館(~2016/2/21)

・「リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(12/22~2016/3/6)

ギャラリー

・「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」 シュウゴアーツ(~12/13)

・「松井えり菜 マンガ脳夜曲(マンガノウセレナーデ)~絵画の続き」 山本現代(~12/12)

・「梅津庸一 ラムからマトン」 アラタニウラノ(~12/26)

・「松江泰治 LIM」 TARONASU(~12/26)

・「天明屋尚×インディゲリラ展」 ミズマアートギャラリー(~12/26)

・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 vol.6 河合政之」 ギャラリーαM(12/19~2016/2/6)

1年を締めくくる12月。そのせいか今月からスタートする展覧会はさほど多くありません。

ますは年末年始の恒例企画です。国立新美術館で「DOMANI・明日展」が始まります。

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」@国立新美術館(12/12~2016/1/24)

文化庁による海外研修を終えた芸術家を紹介する展覧会。今年はバージョンアップ(公式サイトより)し、「表現と素材 物質と行為と情報の交差」というテーマを設けたそうです。

栗林隆や田村友一郎らといったアーティストのほか、ゲストに木版画家の風間サチコが挙がっているのも見逃せません。お馴染みの公式アカウント(@DOMANI_ten)も既にこまめにツイートしています。早々に出かけるつもりです。

国立歴史民俗博物館で「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」が開催されます。

「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」@国立歴史民俗博物館(12/15~2016/2/7)

「夷酋列像」とは幕末に松前藩の画人がアイヌの首長らを描いた絵画のことです。今回は海外にある「夷酋列像」の里帰りを切っ掛けに、「蝦夷=北海道のイメージ」(公式サイトより)再考します。いわゆる特別展ではありませんが、アイヌ文化を知る良い機会となりそうです。

Bunkamura ザ・ミュージアムで「英国の夢 ラファエル前派展」が始まります。

「リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展」@Bunkamura ザ・ミュージアム(12/22~2016/3/6)

リバプール国立美術館のコレクションによって構成されたラファエル前派展です。出品は65点、日本初公開も少なくありません。ともかく人気のラファエル前派、このところ展示に接する機会が増えているような気もしますが、また注目を集めるのではないでしょうか。

[お知らせ]

京都市美術館で開催中の「フェルメールとレンブラント」展のチケットが若干枚数手元にあります。先着順にてお一人様一枚ずつ差し上げます。ご希望の方は件名に「京都フェルメールとレンブラント展チケット希望」、本文にフルネームでお名前とメールアドレスを明記の上、拙ブログアドレス harold1234アットマークgoo.jp までご連絡下さい。(アットマークの表記は@にお書き直し下さい。)なお迷惑メール対策のため、携帯電話のアドレスからはメールを受け付けておりません。ご了承下さい。*チケットは京都市美術館の専用です。巡回先の東京展、福島展は観覧出来ません。

それでは今月も宜しくお願いします。

展覧会

・「藤田嗣治 舞踏会の前 修復完成披露展」 東京藝術大学大学美術館(~12/6)

・「マリー・ローランサン」 府中市美術館(~12/20)

・「ゴーギャンとポン=タヴァンの画家たち」 パナソニック汐留ミュージアム(~12/20)

・「黄金伝説展 古代地中海世界の秘宝」 国立西洋美術館(~2016/1/11)

・「シカゴ ウェストンコレクション 肉筆浮世絵ー美の競艶」 上野の森美術館(~2016/1/17)

・「三井家伝世の至宝」 三井記念美術館(~2016/1/23)

・「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」 国立新美術館(12/12~2016/1/24)

・「鎌倉からはじまった。1951-2016 PART 3」 神奈川県立近代美術館鎌倉館(~2016/1/31)

・「3.11以後の建築」 水戸芸術館(~2016/1/31)

・「スペインの彫刻家フリオ・ゴンサレスーピカソに鉄彫刻を教えた男」 世田谷美術館(~2016/1/31)

・「建築家 フランク・ゲーリー展 I Have an Idea」 21_21 DESIGN SIGHT(~2016/2/7)

・「パリ・リトグラフ工房idemからー現代アーティスト20人の叫びと囁き」 東京ステーションギャラリー(12/5~2016/2/7)

・「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」 国立歴史民俗博物館(12/15~2016/2/7)

・「水 神秘のかたち」 サントリー美術館(12/16~2016/2/7)

・「TOKYOー見えない都市を見せる」 東京都現代美術館(~2016/2/14)

・「オノ・ヨーコ|私の窓から」 東京都現代美術館(~2016/2/14)

・「始皇帝と大兵馬俑」 東京国立博物館(~2016/2/21)

・「ワイン展ーぶどうから生まれた奇跡」 国立科学博物館(~2016/2/21)

・「リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展」 Bunkamura ザ・ミュージアム(12/22~2016/3/6)

ギャラリー

・「青木淳|三嶋りつ惠 光のあいだ」 シュウゴアーツ(~12/13)

・「松井えり菜 マンガ脳夜曲(マンガノウセレナーデ)~絵画の続き」 山本現代(~12/12)

・「梅津庸一 ラムからマトン」 アラタニウラノ(~12/26)

・「松江泰治 LIM」 TARONASU(~12/26)

・「天明屋尚×インディゲリラ展」 ミズマアートギャラリー(~12/26)

・「資本空間ースリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸 vol.6 河合政之」 ギャラリーαM(12/19~2016/2/6)

1年を締めくくる12月。そのせいか今月からスタートする展覧会はさほど多くありません。

ますは年末年始の恒例企画です。国立新美術館で「DOMANI・明日展」が始まります。

「未来を担う美術家たち 18th DOMANI・明日展」@国立新美術館(12/12~2016/1/24)

文化庁による海外研修を終えた芸術家を紹介する展覧会。今年はバージョンアップ(公式サイトより)し、「表現と素材 物質と行為と情報の交差」というテーマを設けたそうです。

栗林隆や田村友一郎らといったアーティストのほか、ゲストに木版画家の風間サチコが挙がっているのも見逃せません。お馴染みの公式アカウント(@DOMANI_ten)も既にこまめにツイートしています。早々に出かけるつもりです。

国立歴史民俗博物館で「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」が開催されます。

「特集展示 夷酋列像ー蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」@国立歴史民俗博物館(12/15~2016/2/7)

「夷酋列像」とは幕末に松前藩の画人がアイヌの首長らを描いた絵画のことです。今回は海外にある「夷酋列像」の里帰りを切っ掛けに、「蝦夷=北海道のイメージ」(公式サイトより)再考します。いわゆる特別展ではありませんが、アイヌ文化を知る良い機会となりそうです。

Bunkamura ザ・ミュージアムで「英国の夢 ラファエル前派展」が始まります。

「リバプール国立美術館所蔵 英国の夢 ラファエル前派展」@Bunkamura ザ・ミュージアム(12/22~2016/3/6)

リバプール国立美術館のコレクションによって構成されたラファエル前派展です。出品は65点、日本初公開も少なくありません。ともかく人気のラファエル前派、このところ展示に接する機会が増えているような気もしますが、また注目を集めるのではないでしょうか。

[お知らせ]

京都市美術館で開催中の「フェルメールとレンブラント」展のチケットが若干枚数手元にあります。先着順にてお一人様一枚ずつ差し上げます。ご希望の方は件名に「京都フェルメールとレンブラント展チケット希望」、本文にフルネームでお名前とメールアドレスを明記の上、拙ブログアドレス harold1234アットマークgoo.jp までご連絡下さい。(アットマークの表記は@にお書き直し下さい。)なお迷惑メール対策のため、携帯電話のアドレスからはメールを受け付けておりません。ご了承下さい。*チケットは京都市美術館の専用です。巡回先の東京展、福島展は観覧出来ません。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |