都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」 増上寺宝物展示室

増上寺宝物展示室

「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」

9/10~12/25

増上寺宝物展示室で開催中の「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」を見てきました。

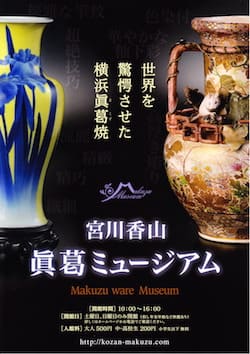

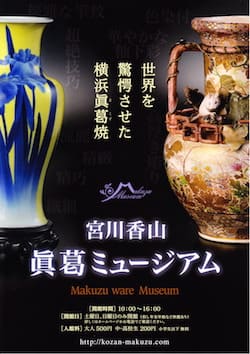

京都から横浜に移って窯を構えた陶芸家の宮川香山(1842〜1916)。その横浜の地に香山の焼物を蒐集したミュージアムがあります。

名は「宮川香山 眞葛ミュージアム」。眞葛とは香山の開いた眞葛窯に由来します。実業家の山本博士氏が近年、海外から里帰りさせた作品がおさめられています。

その眞葛ミュージアムのコレクションが増上寺へとやって来ました。出品数は約40点。高浮彫から釉下彩を網羅します。

まずは超絶技巧の高浮彫。「猫ニ花細工花瓶」です。ピンク色の薔薇の下で猫が毛並みを整えています。表情はリアル。薄い舌までが精巧に再現されています。薔薇の花弁も見事です。一枚一枚、丁寧に象られていました。

宮川香山「鷹ガ巣細工花瓶」

「鷹ガ巣細工花瓶」も鮮烈です。花瓶の下方、穴が開いているのは鷹の巣です。三匹の雛が餌を待っては口をあけています。そこに親鷹が飛んで来ました。巣には粉雪が混じっているのでしょうか。うっすらと白色に染まっています。鷹の羽も生々しい。デコラティブです。これぞ高浮彫の極致とも言えるかもしれません。

「武者二物ノ怪花瓶」も楽しい。手前側に武人が二人、何やら背後を気にしながら、抜き足で恐る恐る歩いているようにも見えます。何故でしょうか。答えは裏側にありました。と言うのも、ちょうど反対側に血の入った桶を担いだ鬼がいるのです。つまり鬼から逃げる武人を表現しています。

ちなみに展示台の制約上、いずれの作品も360度の方向から見ることは叶いません。ただ背後に鏡が設置されていました。それで焼物の裏手も鑑賞することが出来ます。

「蛙が囃子細工花瓶」の蛙は暁斎に影響されたと言われています。とするのも蛙は擬人化。扇を持ってはしゃいでいます。こうしたモチーフは暁斎の得意としたところでもありました。

宮川香山「七宝筒形灯籠鳩細工桜」

「七宝筒形灯籠鳩細工桜」も凝っています。大きな灯籠に止まるのは一羽の鳩。精巧です。灯籠の窓の部分が赤く染まっています。灯りを表すためでしょう。ここが七宝です。香山は焼物に七宝や金工も積極的に取り入れました。

宮川香山「磁製鯉図鉢」

後半は一転しての釉下彩が続きます。釉下彩とは香山が新たに釉薬を研究して得た磁器の作品です。後年に高浮彫から作風を変えて制作しました。

「青華菖蒲画花瓶」は黄色い地に青い菖蒲を描いた花瓶です。形も構図もシンプル。高浮彫の香山とは全く違った世界を切り開いています。

「磁製蕎麦釉古代紋花瓶」のモチーフは古代中国の青銅器です。一面に線刻が広がっています。色は確かに蕎麦の色です。見慣れません。一体どのように開発したのでしょうか。明治37年の日本美術協会美術展覧会で一等を受賞。明治天皇の旧蔵品でもありました。

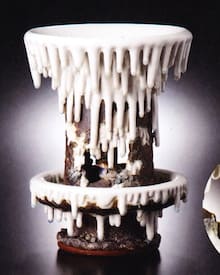

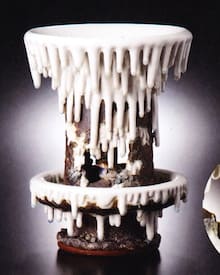

宮川香山「氷窟ニ鴛鴦花瓶」

最後に一風変わった作品に目が留まりました。「氷窟二鴛鴦花瓶」です。白い氷の洞窟の中に鴛鴦がいます。氷柱は垂直。鴛鴦は互いに別の方向を見やり、視線はあっていません。若冲画との関連も指摘されているそうです。

「世界に愛されたやきものー眞葛焼 初代宮川香山作品集/神奈川新聞社」

「世界に愛されたやきものー眞葛焼 初代宮川香山作品集/神奈川新聞社」

香山といえば、今年の春前にもサントリー美術館で大規模な展覧会がありました。かの展示は150点。もちろんスケールとしては及びません。とはいえ、思いの外に優品が多い。幅広く見入りました。

「宮川香山 眞葛ミュージアム」

http://kozan-makuzu.com

なお香山に加え、増上寺の所蔵する狩野一信の「五百羅漢図」も一部展示中です。11月9日の後期からは第91幅から100幅までの10幅が公開されています。

12月25日まで開催されています。

「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」 増上寺宝物展示室

会期:9月10日(土)~12月25日(日)

休館:火曜日。但し火曜日が祝日の場合は開館。

時間:10:00~17:00

料金:一般700円。

*徳川将軍家墓所拝観共通券1000円。

場所:港区芝公園4-7-35

交通:JR線、東京モノレール浜松町駅から徒歩10分。都営三田線御成門駅、芝公園駅から徒歩3分。都営浅草線、大江戸線大門駅から徒歩5分。

「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」

9/10~12/25

増上寺宝物展示室で開催中の「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」を見てきました。

京都から横浜に移って窯を構えた陶芸家の宮川香山(1842〜1916)。その横浜の地に香山の焼物を蒐集したミュージアムがあります。

名は「宮川香山 眞葛ミュージアム」。眞葛とは香山の開いた眞葛窯に由来します。実業家の山本博士氏が近年、海外から里帰りさせた作品がおさめられています。

その眞葛ミュージアムのコレクションが増上寺へとやって来ました。出品数は約40点。高浮彫から釉下彩を網羅します。

まずは超絶技巧の高浮彫。「猫ニ花細工花瓶」です。ピンク色の薔薇の下で猫が毛並みを整えています。表情はリアル。薄い舌までが精巧に再現されています。薔薇の花弁も見事です。一枚一枚、丁寧に象られていました。

宮川香山「鷹ガ巣細工花瓶」

「鷹ガ巣細工花瓶」も鮮烈です。花瓶の下方、穴が開いているのは鷹の巣です。三匹の雛が餌を待っては口をあけています。そこに親鷹が飛んで来ました。巣には粉雪が混じっているのでしょうか。うっすらと白色に染まっています。鷹の羽も生々しい。デコラティブです。これぞ高浮彫の極致とも言えるかもしれません。

「武者二物ノ怪花瓶」も楽しい。手前側に武人が二人、何やら背後を気にしながら、抜き足で恐る恐る歩いているようにも見えます。何故でしょうか。答えは裏側にありました。と言うのも、ちょうど反対側に血の入った桶を担いだ鬼がいるのです。つまり鬼から逃げる武人を表現しています。

ちなみに展示台の制約上、いずれの作品も360度の方向から見ることは叶いません。ただ背後に鏡が設置されていました。それで焼物の裏手も鑑賞することが出来ます。

「蛙が囃子細工花瓶」の蛙は暁斎に影響されたと言われています。とするのも蛙は擬人化。扇を持ってはしゃいでいます。こうしたモチーフは暁斎の得意としたところでもありました。

宮川香山「七宝筒形灯籠鳩細工桜」

「七宝筒形灯籠鳩細工桜」も凝っています。大きな灯籠に止まるのは一羽の鳩。精巧です。灯籠の窓の部分が赤く染まっています。灯りを表すためでしょう。ここが七宝です。香山は焼物に七宝や金工も積極的に取り入れました。

宮川香山「磁製鯉図鉢」

後半は一転しての釉下彩が続きます。釉下彩とは香山が新たに釉薬を研究して得た磁器の作品です。後年に高浮彫から作風を変えて制作しました。

「青華菖蒲画花瓶」は黄色い地に青い菖蒲を描いた花瓶です。形も構図もシンプル。高浮彫の香山とは全く違った世界を切り開いています。

「磁製蕎麦釉古代紋花瓶」のモチーフは古代中国の青銅器です。一面に線刻が広がっています。色は確かに蕎麦の色です。見慣れません。一体どのように開発したのでしょうか。明治37年の日本美術協会美術展覧会で一等を受賞。明治天皇の旧蔵品でもありました。

宮川香山「氷窟ニ鴛鴦花瓶」

最後に一風変わった作品に目が留まりました。「氷窟二鴛鴦花瓶」です。白い氷の洞窟の中に鴛鴦がいます。氷柱は垂直。鴛鴦は互いに別の方向を見やり、視線はあっていません。若冲画との関連も指摘されているそうです。

「世界に愛されたやきものー眞葛焼 初代宮川香山作品集/神奈川新聞社」

「世界に愛されたやきものー眞葛焼 初代宮川香山作品集/神奈川新聞社」香山といえば、今年の春前にもサントリー美術館で大規模な展覧会がありました。かの展示は150点。もちろんスケールとしては及びません。とはいえ、思いの外に優品が多い。幅広く見入りました。

「宮川香山 眞葛ミュージアム」

http://kozan-makuzu.com

なお香山に加え、増上寺の所蔵する狩野一信の「五百羅漢図」も一部展示中です。11月9日の後期からは第91幅から100幅までの10幅が公開されています。

12月25日まで開催されています。

「宮川香山展ー驚異の明治陶芸」 増上寺宝物展示室

会期:9月10日(土)~12月25日(日)

休館:火曜日。但し火曜日が祝日の場合は開館。

時間:10:00~17:00

料金:一般700円。

*徳川将軍家墓所拝観共通券1000円。

場所:港区芝公園4-7-35

交通:JR線、東京モノレール浜松町駅から徒歩10分。都営三田線御成門駅、芝公園駅から徒歩3分。都営浅草線、大江戸線大門駅から徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 「ラスコー展... | 「un-printed ... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |