都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「1970年代の美術」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「1970年代の美術 - 『文承根+八木正 1973-83の仕事』展 理解のために - 」

9/23-11/4

一応、所蔵品展(=常設展)扱いの展示ですが、その内容は企画展に連動しています。主に「もの派」をはじめとした、1970年代の日本の現代美術の動向を見る展覧会です。李禹煥、清水九兵衛、村岡三郎などの名が挙がっていました。(全35点。)

まずこの展示で嬉しかったのは、李禹煥のドローイングが全部で9点も出ていたことでした。もちろんそれらは例えば今、SCAIで開催中の個展で見るような、ある種ストイックな美を見せる作品(近作の「照応」など。)ではなく、60年代後半から70年代にかけてのいわゆる「もの派」の系譜として語られる「突きより」(1973)や「点より」(1974)などの作品です。キャンバスへ穴を無数にあけただけの前者は、言わば作品自体が単なる『もの=紙』でしかないことを再確認もする、まさに「もの派」的意義の強い作品ですが、後者に見る美しい膠の連続した点の連なりは、李がそのような『もの』を越えた美意識を持っていることを感じさせています。

広々とした展示室で目立っていたのは、高松次郎の「錆びた大地」(1977)と福島敬恭の「無題1」(1979)の二点の大作でした。床に寝転ぶかのように展開する「錆びた大地」は、鉄を用いた一種の彫刻ではありますが、その幾何学的な形と、無味乾燥にも見える重々しい鉄板の物質感、さらにはワイヤーで跳ね上がったその運動などが各々観念的に浮き上がってきます。また、まるで電話ボックスの囲いような福島のオブジェも存在感のある作品です。そこに見る凹凸とカラーリングは、企画展で紹介されている八木のオブジェと共通する要素も感じられました。素材と大きさはまるで異なっていますが、このミニマリズム的な気配は同一です。

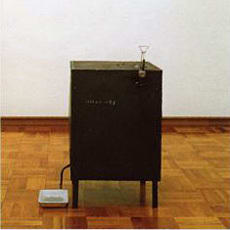

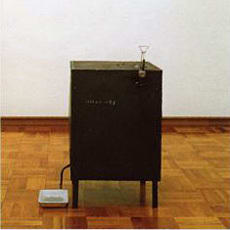

最後にあった、半ば装置ともいえるオブジェ、村岡三郎の「貯蔵 - 蝿の生態とその運動量 - 」(1972)も印象に残ります。村岡の作品は、その硬質感のある素材(鉄の箱や酸素ボンベなどを用いることもあります。)とは裏腹に、いつも奇妙な生々しさを感じることが多いのですが、今作も、作品の中で育てられたという蝿の死骸をそのままさらして、不気味な感触を漂わせていました。蝿の死とともに、装置自体の死(既に、蝿の出入りした穴は閉ざされています。)も連想させる作品です。

全体的に、文や八木と直接的に結びつく部分(例えば、八木の実家は、京都・五条坂にあった清水九兵衛のアトリエの近くにあり、八木自身も清水の作品を見て感想を残しているそうです。)は希薄でしたが、美術館のコレクションにて同時代の美術の潮流を見せるには最適な内容だと思います。一般的に、常設展と企画展は全く切り離されることも多いのですが、こうした形での展示は相互の理解を深めることにも繋がりそうです。

11月4日まで開催されています。(9/29)

*関連エントリ

「文承根+八木正 1973-83の仕事」 千葉市美術館

「1970年代の美術 - 『文承根+八木正 1973-83の仕事』展 理解のために - 」

9/23-11/4

一応、所蔵品展(=常設展)扱いの展示ですが、その内容は企画展に連動しています。主に「もの派」をはじめとした、1970年代の日本の現代美術の動向を見る展覧会です。李禹煥、清水九兵衛、村岡三郎などの名が挙がっていました。(全35点。)

まずこの展示で嬉しかったのは、李禹煥のドローイングが全部で9点も出ていたことでした。もちろんそれらは例えば今、SCAIで開催中の個展で見るような、ある種ストイックな美を見せる作品(近作の「照応」など。)ではなく、60年代後半から70年代にかけてのいわゆる「もの派」の系譜として語られる「突きより」(1973)や「点より」(1974)などの作品です。キャンバスへ穴を無数にあけただけの前者は、言わば作品自体が単なる『もの=紙』でしかないことを再確認もする、まさに「もの派」的意義の強い作品ですが、後者に見る美しい膠の連続した点の連なりは、李がそのような『もの』を越えた美意識を持っていることを感じさせています。

広々とした展示室で目立っていたのは、高松次郎の「錆びた大地」(1977)と福島敬恭の「無題1」(1979)の二点の大作でした。床に寝転ぶかのように展開する「錆びた大地」は、鉄を用いた一種の彫刻ではありますが、その幾何学的な形と、無味乾燥にも見える重々しい鉄板の物質感、さらにはワイヤーで跳ね上がったその運動などが各々観念的に浮き上がってきます。また、まるで電話ボックスの囲いような福島のオブジェも存在感のある作品です。そこに見る凹凸とカラーリングは、企画展で紹介されている八木のオブジェと共通する要素も感じられました。素材と大きさはまるで異なっていますが、このミニマリズム的な気配は同一です。

最後にあった、半ば装置ともいえるオブジェ、村岡三郎の「貯蔵 - 蝿の生態とその運動量 - 」(1972)も印象に残ります。村岡の作品は、その硬質感のある素材(鉄の箱や酸素ボンベなどを用いることもあります。)とは裏腹に、いつも奇妙な生々しさを感じることが多いのですが、今作も、作品の中で育てられたという蝿の死骸をそのままさらして、不気味な感触を漂わせていました。蝿の死とともに、装置自体の死(既に、蝿の出入りした穴は閉ざされています。)も連想させる作品です。

全体的に、文や八木と直接的に結びつく部分(例えば、八木の実家は、京都・五条坂にあった清水九兵衛のアトリエの近くにあり、八木自身も清水の作品を見て感想を残しているそうです。)は希薄でしたが、美術館のコレクションにて同時代の美術の潮流を見せるには最適な内容だと思います。一般的に、常設展と企画展は全く切り離されることも多いのですが、こうした形での展示は相互の理解を深めることにも繋がりそうです。

11月4日まで開催されています。(9/29)

*関連エントリ

「文承根+八木正 1973-83の仕事」 千葉市美術館

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 「文承根+八木... | 10月の予定と9... » |

この所蔵品展と企画展は上手く連動していると思いました。

浮世絵だけじゃない千葉市美術館の魅力が見られて良かったです。

李禹煥のドローイングを見て、SCAIにも行こうと思いました。

ただ、感想は書き難いですね。こんなに書けるなんて、流石はろるどさんだ!

>浮世絵だけじゃない千葉市美術館の魅力が見られて良かったです。

全く同感です。例えば「もの派」をここまで紹介してくれる美術館など、おそらく関東ではここだけでしょうね。

それに現代アート全般も結構ぶっ飛んだ企画(概念芸術など。)をやってくれるので、私としてはとても有り難いです。千葉市美様様ですね。

>李禹煥のドローイングを見て、SCAIにも行こうと思いました。

スカイは良いですよ。これは必見です。

ミズさんのご感想も拝読したいなあなんて…。