都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

『女性画家たちの大阪』 大阪中之島美術館

『決定版! 女性画家たちの大阪』

2023/12/23〜2024/2/25

約100年前の大阪では多くの女性の日本画家が存在し、東京や京都での男性が中心を担っていた当時の美術界においても、女性日本画家の活躍の観点からは他都市に引けを取ることがありませんでした。

そうした近代大阪での女性の日本画家の活動に焦点を当てたのが『決定版! 女性画家たちの大阪』で、59名の画家による約150点の作品と関連資料が公開されていました。

冒頭に並ぶのは大阪の女性画家の先駆けとなった島成園の作品で、島の成功に触発されて活動した木谷千種や生田花朝らの作品も充実していました。

また美人画や歴史風俗画に加えて、南画(文人画)の分野においても、河邊青蘭や融紅鸞らが実力を発揮していて、成功を収めた画家らは後進を育成するため画塾を開くと、門下生も競って公募展などに作品を出展するようになりました。

第5章「新たな時代を拓く女性たち」の展示作品のみ撮影ができました。

吉岡美枝『樋口一葉』 昭和17年

まずここで目を引くのは大阪の院展作家として活動を続けた吉岡美枝の『樋口一葉』で、作品名が示す通り文学者一葉が筆をとりながら机に向かう様子を描いていました。構図からして清方作の『一葉』を参考にしたと指摘されていますが、一葉の凛とした佇まいも伝わる作品といえるかもしれません。

三露千鈴『殉教者の娘』 大正15年

わずか22歳で病で亡くなった三露千鈴の『殉教者の娘』も魅惑的な作品でした。ここでは赤いロザリオを手にした黒い着物姿の女性が目を伏しては瞑想する様子を描いていて、帯びなどの意匠も精緻に表されていました。

石田千春『めんない』 昭和2年

木谷千種に師事し、三露千鈴の葬儀の際は弔辞を読んだという石田千春の『めんない』にも心を惹かれました。めんないとは古くからめんないちどりと呼ばれていた鬼ごっこが簡略化して呼ばれたもので、枝垂れ桜の下で三人の少女が楽しげに鬼ごっこをする光景を描いていました。

橋本花乃『七夕』 昭和5〜6年頃

10代にて北野恒富の弟子となり、第二次世界大戦後も大阪で活動した橋本花乃の『七夕』がハイライトを飾っていたかもしれません。おかっぱ頭の7名の少女が七夕の笹飾りを準備する光景を左右に描いた作品で、鮮やかな着物や画面を彩る明るい色彩などからはどことない多幸感も感じられました。

島成園『自画像』 大正13年

最後に展示替えの情報です。会期中、前後期で約50点ほどの作品が入れ替わります。

『決定版! 女性画家たちの大阪』出品リスト(PDF)

前期:2023年12月23日(土) 〜2024年1月21日(日)

後期:2024年1月23日(火) 〜2月25日(日)

鳥居道枝『燈芯』 大正時代

すでに1月後半に展示替えが行われました。これ以降の入れ替えはありません。

決定版! 女性画家たちの大阪 後期展示スタート✨本日から後期展示が始まり、約50作品が入れ替わりました。前期を見逃した方、前期を見たけど彼女たちの作品をもっと見たい方もぜひ後期展示へお越しください。#女性画家たちの大阪 pic.twitter.com/kpumycUz8Q

— 大阪中之島美術館 (@nakkaart2022) January 23, 2024

2月25日まで開催されています。

『決定版! 女性画家たちの大阪』(@wosaka2023) 大阪中之島美術館(@nakkaart2022)

会期:2023年12月23日(土) 〜2024年2月25日(日)

前期:12月23日(土) 〜2024年1月21日(日)、後期:1月23日(火) 〜2月25日(日)

休館:月曜日(1/8、2/12を除く)。

料金:一般1800円、高校・大学生1000円、中学生以下無料。

時間:10:00~17:00。

*2月10日〜2月25日の期間は10:00〜18:00

*入館は閉館の30分前まで。

住所:大阪市北区中之島4-3-1

交通:京阪中之島線渡辺橋駅2番出口より徒歩約5分。Osaka Metro四つ橋線肥後橋駅4番出口より徒歩約10分。

『柳宗悦唯一の内弟子 鈴木繁男展―手と眼の創作』 日本民藝館

『柳宗悦唯一の内弟子 鈴木繁男展―手と眼の創作』

2024/1/14〜3/20

日本民藝館にて『柳宗悦唯一の内弟子 鈴木繁男展―手と眼の創作』が開かれています。

1914年に静岡市にて金蒔絵師の次男として生まれた鈴木繁男は、幼少期より父から漆芸について多くを学ぶと、二十歳の頃に柳宗悦の『工藝の道』を読んで感銘を受けました。

そして同地で開かれた式場隆三郎主催の「ゴッホ複製画展覧会」をきっかけに式場と知り合うと、柳とも知遇を得て才能を見出され、1935年に唯一の内弟子として柳に入門しました。

その後は開館前の日本民藝館の陳列ケースや展示台の拭漆塗りなどを行い、開館後も多くの展示に携わると、雑誌『工藝』の装幀を2年以上にわたって手がけ、和紙と漆による独自のデザインが多くの民藝運動の関係者や読者を驚かせました。

また沖縄県・壺屋の素地に上絵を付けたことではじまった陶磁器の制作でも優れた作品を残し、日本民藝館展陶磁器部門で個人賞を受賞するなど高く評価されました。

会場では陶磁器、装幀、漆絵など、鈴木の手がけた多様な作品を紹介していて、とりわけ筆や型を用いて施された独特の模様に魅せられました。

鈴木と交流した陶芸家の武内晴二郎をはじめ、同じく陶芸家の舩木道忠・研兒親子、さらに鈴木から大きな影響を受けた染色家の柚木沙弥郎の作品を紹介する併設展も見どころといえるかもしれません。

また2月1日からは同じく併設展にて、鈴木に影響を及ぼしたリーチ、濱田庄司、富本憲吉の作品もあわせて公開されます。

【新着記事】 日本民藝館で愛でたい、柳宗悦唯一の内弟子・鈴木繁男の手がけた名品たち https://t.co/50C0prP9Um

— Pen Magazine (@Pen_magazine) January 26, 2024

日本民藝館で愛でたい、柳宗悦唯一の内弟子・鈴木繁男の手がけた名品たち|Pen Online

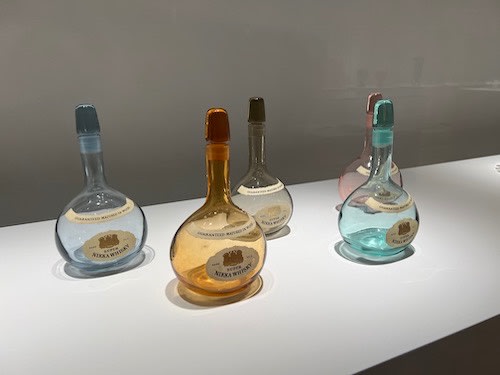

大展示室の壁付ケース内のみ撮影ができました。*写真は『柳宗悦唯一の内弟子 鈴木繁男展―手と眼の創作』の展示作品。

3月20日まで開催されています。

『柳宗悦唯一の内弟子 鈴木繁男展―手と眼の創作』 日本民藝館

会期:2024年1月14日(日)〜3月20日(水・祝)

休館:月曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)

時間:10:00~17:00。 *入館は16時半まで

料金:一般1200円、大学・高校生700円、中学・小学生200円。

住所:目黒区駒場4-3-33

交通:京王井の頭線駒場東大前駅西口から徒歩7分。

『宮永愛子 詩を包む』 富山市ガラス美術館

『宮永愛子 詩を包む』

2023/11/3~2024/1/28

「変わりながらあり続ける」をテーマに活動を続ける現代美術家の宮永愛子は、ナフタリンや樹脂、ガラスの彫刻などを用いた作品を手がけ、国内外の展覧会にて発表してきました。

その宮永の富山市ガラス美術館での個展が『詩を包む』で、水や空気、そして歴史を内包するというガラスの新作のインスタレーションなどを展示していました。

まず冒頭に並んでいたのは「くぼみに眠るそら」と題したシリーズで、宮永が16年ぶりに故郷の京都へ戻り、曾祖父にあたる陶芸家の宮永東山の使用していた石膏型をナフタリンで薄く象った彫刻の作品でした。

時計や猫、それに大黒様といった型によるナフタリンの彫刻は、時間とともにケースの中で移り変わっていて、美しくもはかないすがたを見せていました。

これに続くのが樹脂の中にナフタリンの彫刻を納めた「waiting for awakening」のシリーズで、壁掛け時計や椅子などの彫刻が文字通りに樹脂の中に入っていました。

またいずれの作品にも日付が印字されたシールで封がなされていて、シールを剥がすと樹脂の中に留まるナフタリンが気化していくように作られていました。

今回のハイライトを飾っているのが「くぼみに眠る海」と題したインスタレーションで、いずれも曾祖父が100年前に使っていた陶彫の型を用いたキルンキャストにて制作されたガラスの彫刻でした。

それらは仔犬や猫に鳩、お雛様や恵比寿様などさまざまでしたが、時に片耳のない招き猫や小槌を手にしていない大黒などもあり、可愛らしくも不完全なすがたを目の当たりにできました。

また一連の彫刻がいわば美術館の備品である台座に置いていたのも興味深かったかもしれません。普段ガラス作品を飾っている台座が宮永のガラス作品を載せて独特の景観を築いていました。

このほかドローイングの一つとして行なっているという写真の作品をはじめ、表面に朧げな文字で大潮暦を刻んだガラスの本の「Strata」、さらには釉薬の収縮率の違いにより発生する貫入音に着目した「そらみみみそら」なども展示されていて、宮永の多様な創作を楽しむことができました。

なお富山市ガラス美術館は、能登半島地震の影響により臨時休館していましたが、施設の安全が確認されたため、1月15日より開館しました。

間もなく会期末です。1月28日まで開催されています。

『宮永愛子 詩を包む』 富山市ガラス美術館

会期:2023年11月3日(金・祝)~2024年1月28日(日)

休館:第1・3水曜日(1/3(水)は開場)、1/10(水)、年末年始(12/29~1/1)。

時間:9:30~18:00

*金・土曜日は20時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大学生1000(800)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*常設展も観覧可。

住所:富山市西町5番1

交通:富山駅から市内電車環状線にて約12分「グランドプラザ前」下車、徒歩約2分。富山駅から市内電車南富山駅前行きにて約12分「西町」下車、徒歩約1分。

『テオ・ヤンセン展』 千葉県立美術館

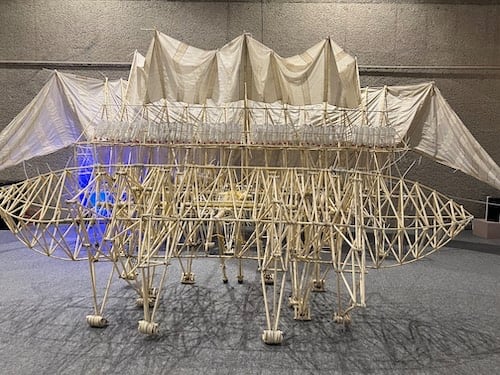

『テオ・ヤンセン展』

2023/10/27~2024/1/21

オランダ出身のアーティスト、テオ・ヤンセンは、プラスチックチューブを素材に、風を受けて動く生命体を模した作品、ストランドビーストを制作すると、ビーストにさまざまなかたちや機能を与え、独自に進化させてきました。

『アニマリス・ムルス』

そのテオ・ヤンセンの制作活動を紹介するのが今回の展覧会で、会場では『アニマリス・リジデ・プロペランス』や『アニマリス・アデュラリ』などの数点のストランドビーストをはじめ、自筆スケッチや制作に必要な道具などが公開されていました。

『アニマリス・オムニア・セグンダ』

「ビーストは風を食べる」と表現するヤンセンは、当初、ビースト本体が風を受けて歩く作品を手がけていたものの、のちに胃袋とするペットボトルに風をためる方法を考案すると、風が吹かない状況でもためた風を使って歩ける作品を作るようになりました。

『アニマリス・ペルシピエーレ・エクセルサス』

またヤンセンはビーストの変遷を進化に準えながら、各ビーストをラテン語由来の名称を持つ進化系統樹に位置付けていて、作品を英語で動物を意味するアニマルとラテン語で海を意味するマーレを組み合わせたアニマリスという学名のような単語を名付けました。

いずれのビーストも無機的なプラスチックチューブを素材にしながら、生命を思わせるような有機的なかたちを見せていて、結束バンドや粘着テープなどヤンセンの手業が感じられるのにも興味を引かれました。

『アニマリス・オルディス』

『アニマリス・オルディス』とは、自動車メーカーのBMWのコマーシャルのために制作されたビーストで、実際に手で押して歩かせることもできました。

『アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ』

このほか、『アニマリス・オムニア』や『アニマリス・プラウデンス・ヴェーラ』といったビーストをポンプの風で動かすリ・アニメーションタイムと題したデモンストレーションも楽しいかもしれません。

ビーストが美術館の中庭を歩く様子を見学、撮影できるイベント「ストランドビースト初歩き」が、これ以降、1月17日(水)に行われます。詳しくは美術館のWEBサイトをご参照ください。

【新春特別イベント!】

— 千葉県立美術館 (@chiba_pref_muse) January 5, 2024

令和6年 新年の開館日初日、新春特別イベント「ストランドビースト初歩き」を開催!ご予約いただいた皆様に、中庭を歩くビーストをご覧いただきました。

次回1/10(水)、1/17(水)にも開催します。まだ事前予約に空きがあります。

ぜひご予約の上、ご来館ください。詳細はHPで。 pic.twitter.com/eAmp8MsuwB

1月21日まで開催されています。

『テオ・ヤンセン展』 千葉県立美術館(@chiba_pref_muse)

会期:2023年10月27日(金)~2024年1月21日(日)

休館:月曜日。(ただし1月8日(月・祝)は開館し、翌9日(火)が休館)

時間:9:00~16:30。

*入館は16時まで。

料金:一般1000円、高校・大学生500円、中学生以下、65歳以上無料。

住所:千葉市中央区中央港1-10-1

交通:JR線・千葉都市モノレール千葉みなと駅より徒歩約10分。

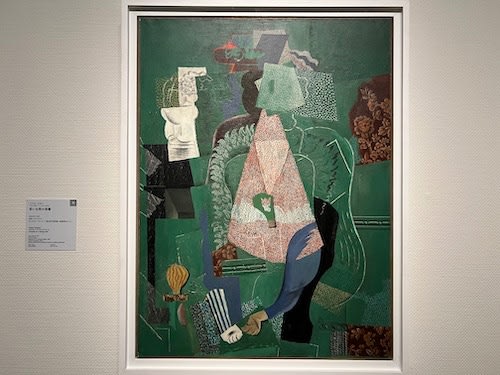

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展』 国立西洋美術館

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』

2023/10/3~2024/1/28

国内では約50年ぶりとなる大規模なキュビスム展が、上野の国立西洋美術館にて開かれています。

フェルナン・レジェ『形態のコントラスト』 1913年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

それが『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』で、会場には世界屈指の近現代美術コレクションを誇るポンピドゥーセンターのコレクションより、初来日作品50点以上を含む140点の作品が公開されていました。(一部に国内の美術館の作品を含みます。)

まず冒頭では「キュビスム以前ーその源泉」と題し、セザンヌやゴーガンの作品が並んでいて、その後にピカソとブラックが新たな解釈を加えながら、キュビスムといわれる絵画を生み出すプロセスが紹介されていました。

パブロ・ピカソ『若い女性の肖像』 1914年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

そこではピカソ12点、ブラック15点という作品の数にて、常に変化しながら展開したキュビスムの造形実験を辿っていて、日本初出品のブラックの重要作『大きな裸婦』やポンピドゥーセンターを代表するピカソのキュビスム絵画『肘掛け椅子に座る女性』などを見ることができました。

ロベール・ドローネー『パリ市』 1910〜12年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

今回の展示ではピカソとブラックだけでなく、フェルナン・レジェ、フアン・グリス、ロベール・ドローネー、ソニア・ドローネーといったキュビスムの展開に重要な役割を果たした画家の作品も充実していて、幅4メートルにもおよぶロベール・ドローネーの『パリ市』なども目立っていました。

マリア・ブランシャール『輪を持つ子供』 1917年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

20世紀初頭のロシアにおけるネオ・プリミティヴィスムから立体未来主義の展開、また第一次世界大戦とキュビスムの関係を追う展示なども興味深かったのではないでしょうか。

ナターリヤ・ゴンチャローワ『電気ランプ』 1913年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

ロシア生まれのナターリヤ・ゴンチャローワやモルドバのミハイル・ラリオーノフ、さらにフランスのアルベール・グレーズやスペインのマリア・ブランシャールなど、国内では目にする機会の少ない画家の作品にも魅せられました。

アルベール・グレーズ『戦争の歌』 1915年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

これほど粒揃いの作品でキュビスムの変遷を追えることは、国内ではもうしばらくないかもしれません。質量ともに圧倒的でした。

マルク・シャガール『ロシアとロバとその他のものに』 1911年 ポンピドゥーセンター/国立近代美術館・産業創造センター

一部を除いて撮影も可能です。*年末年始の休館日:12月28日(木)〜2024年1月1日(月・祝)

🖼金土の夜はナイトミュージアム📷上野の #国立西洋美術館 で開催中 #キュビスム展 で週末の夜を満喫しよう(入館は19:30まで)観覧料:一般2,200円 大学生1,400円 高校生1,000円休館日:月曜(24/1/8は開館)、12/28-1/1、1/9 公式サイトはこちら☞https://t.co/xeL0y1PEvz

— パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展—美の革命 (@cubisme2023_24) December 16, 2023

2024年1月28日まで開催されています。なお東京での会期を終えると、京都市京セラ美術館へと巡回(2024年3月20日~7月7日)します。

『パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ』(@cubisme2023_24) 国立西洋美術館(@NMWATokyo)

会期:2023年10月3日(火)~2024年1月28日(日)

休館:月曜日。但し10月9日(月・祝)、1 月8日(月・祝)は開館。10月10日(火)、12月28日(木)〜2024年1月1日(月・祝)、1月9日(火)。

時間:9:30~17:30

*金・土曜日は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2200円、大学生1400円、高校生1000円。

*当日に限り本展の観覧券で常設展も観覧可。

住所:台東区上野公園7-7

交通:JR線上野駅公園口より徒歩1分。京成線京成上野駅下車徒歩7分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅より徒歩8分。

『「鹿児島睦 まいにち」展』 PLAY! MUSEUM

『「鹿児島睦 まいにち」展』

2023/10/7〜2024/1/8

1967年に福岡県にて生まれ、陶芸家・アーティストとして活躍する鹿児島睦(かごしま・まこと)の個展が、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開かれています。

それが『「鹿児島睦 まいにち」展』で、会場には動物や植物をモチーフにした新作の器約200点に加え、国内外のブランドとコラボレーションしたプロダクツなど約100点、さらに作家・梨木香歩のテキストで生まれた新作絵本『蛇の棲む水たまり』などが紹介されていました。

まずはじめに並ぶのは鹿児島とブランドによるコラボした作品で、一澤信三郎帆布とのオリジナルの図案を用いた帆布やウェーデンの製陶工場グスタフスベリ社との花器のシリーズ、さらに注染で制作した戸田屋商店との手ぬぐいなどを見ることができました。

ミッフィー・アートパレードの「ワンピースを着たミッフィー」なども目立っていて、鹿児島がいかに幅広いジャンルのブランドなどとコラボを果たしていることがよく分かりました。

器は使うものであり、見るものでもあると考える鹿児島は、終始、草花や生き物をモチーフにした絵皿を制作していて、独立した2002年以降は、さまざまな素材や技法を試しながら現在の作風を確立し、国内外から注目を集めてきました。

また単に草花や生き物とはいえども、時にグラフィカルに描かれていたり、とりわけ草花は抽象的であるなど、見る者や使う側のインスピレーションを喚起するような作品が多く見られました。

作家・梨木香歩のテキストによる新作絵本『蛇の棲む水たまり』の世界を紹介する展示も見ごたえ十分といえるかもしれません。

ここでは鹿児島の器ともに絵本の文章が並んでいて、器のモチーフを追いかけながら、物語の中に分け入っていくような体験を得ることができました。

このほか、日々制作を続ける鹿児島のすがたをとらえた映像や、アトリエに飾られたアイテムなどの展示も面白いのではないでしょうか。

中へ包まれるようなPLAY! MUSEUMのユニークの展示空間と、詩心も感じられる鹿児島の作品とが美しく響き合っているように思えました。

会場内の撮影も可能です。*写真はすべて『「鹿児島睦 まいにち」展』展示風景。

―祖父がなんでも作っちゃう面白いおじいちゃんで、楽しそうに毎日もの作りをしていたんです。陶器に限らず、大工仕事、配線工事、水道工事まで。そういう人生をいずれ送りたいと思ったのが陶器を作ることに至った到達点でした。年を取った時に楽しく暮らしていきたかったんです。(鹿児島睦さん)… pic.twitter.com/mnxGscu6Jj

— PLAY! MUSEUM/PARK(立川) (@PLAY_2020) December 21, 2023

もうまもなく会期末です。2024年1月8日まで開催されています。*年末年始(2023年12月31日〜2024年1月2日)は休館。

なお東京での会期を終えると、佐野美術館(2024年2月24日〜4月14日)と福岡県立美術館(2024年4月24日〜6月23日)へと巡回します。

『「鹿児島睦 まいにち」展』 PLAY! MUSEUM(@PLAY_2020)

会期:2023年10月7日(土)〜2024年1月8日(月・祝)

休館:年末年始(12月31日〜1月2日)

時間:10:00~17:00

*土日祝は18:00まで。

*入場は閉館の30分前まで

料金:一般1800円、大学生1200円、高校生1000円、中・小学生600円、未就学児無料。

*特典付き。

*当日券で入場可。土日祝および混雑が予想される日は事前決済の日付指定券(オンラインチケット)を販売。

住所:東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3

交通:JR立川駅北口・多摩モノレール立川北駅北口より徒歩約10分

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』

2023/10/17~2024/1/21

フィンセント・ファン・ゴッホ『野牡丹とばらのある静物』 1886〜87年 クレラー=ミュラー美術館

SOMPO美術館にて『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』が開かれています。

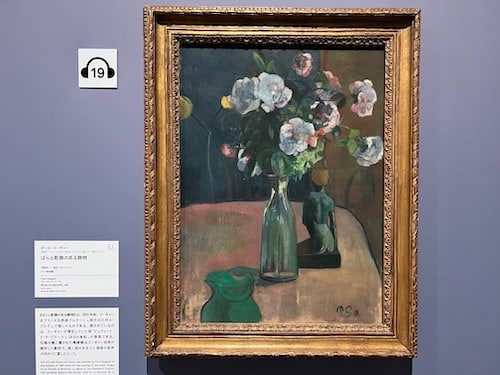

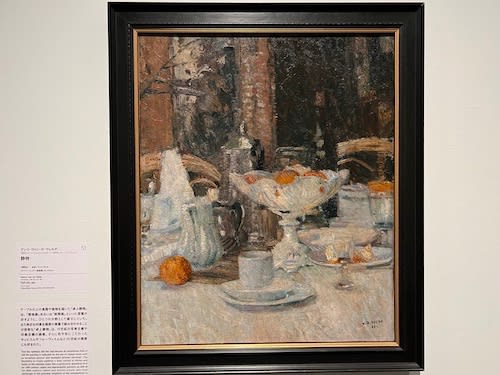

ウジェーヌ・ドラクロワ『花瓶の花』 1833年 スコットランド・ナショナル・ギャラリー

これはゴッホをヨーロッパの静物画の流れのなかに位置付けながら、先人達から何を学び、いかに自らの作品に反映させ、さらに次の世代の画家らにどのような影響を与えたのかを探るもので、国内外25か所からゴッホの油彩画25点を含む全69点の作品が公開されていました。

フィンセント・ファン・ゴッホ『陶器の鉢と洋ナシのある静物』 1885年 ユトレヒト中央美術館

人物を描く画家を目指していたゴッホは当初、静物画を油彩の技術を磨くための習作とみなしていて、初期には瓶や壺、野菜や靴などのモチーフを暗い色調にて表す作品を手がけました。

フィンセント・ファン・ゴッホ『赤と白の花をいけた花瓶』 1886年 ボイマンス・ファン・ブーニンヘン美術館

一方で33歳にフランスのパリへと移ったゴッホは、これまで少なかった花の静物画を制作するようになると、アドルフ=ジョゼフ・モンティセリの影響を受けた『赤と白の花をいけた花瓶』などを描きました。

アドルフ=ジョゼフ・モンティセリ『花瓶の花』 1875年頃 クレラー=ミュラー美術館

パリ滞在中のゴッホの静物画は、色や厚塗りの絵具などにモンティセリとの共通点を見られて、実際にゴッホも妹に宛てた手紙で「モンティセリは全て黄色、オレンジ(略)で南仏を描いた画家」と高く評価していました。

ゴッホが『ひまわり』の連作に着手したのは1888年8月のことで、南フランスのアルルで画家仲間との共同生活を計画すると、ポール・ゴーギャンを招き、彼の部屋を飾るために『ひまわり』を描きました。

右:フィンセント・ファン・ゴッホ『ひまわり』 1888年 SOMPO美術館 左:フィンセント・ファン・ゴッホ『アイリス』 1890年 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)

この『ひまわり』と構図が共通し、ゴッホが世を去る年に描かれた『アイリス』が並ぶ展示がハイライトだったかもしれません。

ジョージ・ダンロップ・レスリー『太陽と月の花』 1889年 ギルドホール・アート・ギャラリー

このほか、ジョルジュ・ジャナンやジョージ・ダンロップ・レスリー、ヤン・トーロップ、イサーク・イスラエルスといった、国内ではあまり見る機会の多くない画家の作品も見どころだったのではないでしょうか。

ポール・ゴーギャン『ばらと彫刻のある静物』 1889年 ランス美術館

またポール・ゴーギャンの『ばらと彫刻のある静物』の洗練された構図と透明感のある美しい色彩にも強く魅せられました。

アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ『静物』 1886年 クレラー=ミュラー美術館

会期最終の4日間(1/18〜1/21)の20時までの夜間延長開館が決まりました。

\#ゴッホと静物画展 開館時間延長のお知らせ/ご好評につき2024年1月18日(木)~21日(日)は開館時間を延長し、20時まで開館します。ご観覧には日時指定予約が必要です。詳しくは、展覧会公式サイトをご確認ください。🔗https://t.co/L2qc8Iyf8o pic.twitter.com/F22h3qYJFT

— SOMPO美術館 (@sompomuseum) December 20, 2023

一部を作品を除いて撮影も可能です。2024年1月21日まで開催されています。

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館(@sompomuseum)

会期:2023年10月17日(火)~2024年1月21日(日)

休館:月曜日。(ただし1月8日は開館)、年末年始(12月28日~1月3日)。

時間:10:00~18:00

*1月18日(木)~21日(日)は開館時間を延長し、20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2000(1800)円、大学生1300(1100)円、高校生以下無料。

※( )内は事前購入料金。

住所:新宿区西新宿1-26-1

交通:JR線新宿駅西口、東京メトロ丸ノ内線新宿駅・西新宿駅、都営大江戸線新宿西口駅より徒歩5分。

『いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-』 市原歴史博物館

『特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」』

2023/10/1〜12/24

市原歴史博物館 建物外観

市原歴史博物館にて特別展『いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-』が開かれています。

市原歴史博物館 情報コーナー (特別展の撮影はできません)

これはコロナ禍を踏まえて「流行り病」と「民衆の祈り」をテーマに、かつて上総国の国分寺と国分尼寺の置かれたいちはらを中心とする周辺地域の民衆の祈りの姿を、仏像彫刻や古文書などの歴史資料から読み解とくもので、市内のお寺に安置された42体の仏像などが展示されていました。

まず冒頭の「いちはら流行り病史」ではいちはらと上総国にて流行った病を年表の形式にて辿っていて、古くは709(和銅2)年の上総・越中にて起こった疫病から、明治以降、ジフテリアやスペイン風邪などが度々流行してきたことを知ることができました。

そしていわゆる「赤物」や絵馬に込められた祈りのかたちなどが紹介されていて、疱瘡神を退ける力をもつ源為朝にあやかり奉納された飯香岡八幡宮(市原市八幡)の『源為朝大絵馬』などを見ることができました。

いちはらは上総国における薬師如来信仰の拠点とされていて、市内各地には平安後期の仏像などが多く残されました。いずれの仏像も露出にて並んでいて、中には初めて公開された秘仏といった貴重な仏像も少なくありませんでした。

このほか関東における飛鳥時代の希少な金銅仏作例として知られる龍角寺(印旛郡栄町)の『銅造薬師如来坐像』も見どころといえるかもしれません。

フォトスポット「なりきり薬師如来」

「いちはら歴史ミッションラリー」からフォトスポット「なりきり薬師如来」など、親しみやすく鑑賞できるように工夫された体験型の展示も目を引きました。

市原歴史博物館 民俗展示室

イロハニアートにおいても『特別展「いちはらのお薬師様」』の見どころについて寄稿しました。(こちらでは常設展や歴史体験館のプログラムについても紹介しています。)

コロナ禍を踏まえて「流行り病」と「民衆の祈り」をテーマにした特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」が開催中!開催期間:2023年10月1日(日)〜12月24日(日)開催場所:市原歴史博物館気になる見どころとは? | イロハニアート https://t.co/fr83hoxH58

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) December 5, 2023

特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」が市原歴史博物館にて開催中! | イロハニアート

市原歴史博物館 歴史体験館

会期は残り約1週間です。12月24日まで開催されています。

『特別展「いちはらのお薬師様-流行り病と民衆の祈り-」』 市原歴史博物館(@imuseum2022)

会期:2023年10月1日(日)〜12月24日(日)

休館:月曜日。月曜日が祝日の場合、翌平日休館。

時間:9:00~17:00

*最終入場は16:30まで。

料金:一般800円、高校生500円、中学生以下無料。

住所:千葉県市原市能満1489番地

交通:【平日】JR内房線五井駅東口より小湊バス「市原歴史博物館・中央武道館」行き乗車約20分。「市原歴史博物館」(終点)下車、徒歩2分。【土日祝日】五井駅東口と市原歴史博物館の間で無料シャトルバスを運行。(特別展開催中。先着順、9名まで)

『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』 国立新美術館

『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』

2023/11/ 1~12/25

『Rustle of Existence』 2023年

1971年生まれの美術家、大巻伸嗣は、「存在とは何か」をテーマに創作を続けると、国内外の美術館をはじめ、芸術祭やイベントなどにてさまざまな作品を発表してきました。

その大巻の東京での大規模な個展が『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』で、広大な国立新美術館の展示室を活かした大規模なインスタレーションのほか、映像やドローイングなどを公開していました。

『Gravity and Grace』 2023年

まず冒頭の展示室にて圧巻の光景を見せていたのが、2016年に初めて発表されたシリーズの最新バージョンである『Gravity and Grace』でした。

『Gravity and Grace』 2023年

ここで大巻は縦7m、直径4mにも及ぶステンレスの巨大な壺を構築していて、一面にはさまざまな動植物からなる文様が施され、内部には最大84万ルーメンにも達するという強烈な光が上下に動きながら、あたりを輝かしく照らしていました。

『Liminal Air Space―Time 真空のゆらぎ』 2023年

この眩い光を放つインスタレーションの一方、巨大な布が暗がりの空間をゆらめくのが、『Liminal Air Space―Time 真空のゆらぎ』と呼ぶインスタレーションでした。

『Liminal Air Space―Time 真空のゆらぎ』 2023年

2012年から薄いポリエステルの布をゆらした作品を制作してきた大巻は、以後、何か分からない存在の気配のようなイメージを空間に託すべく、さまざまなバージョンの作品を発表していて、一連の作品を「運動態としての彫刻」として捉えてきました。

あたかも静かに波打つ真夜中の海を眺めているような気持ちにさせられるかもしれません。その幻想的なすがたにしばらく見入りました。

舞台「Rain」のためのドローイング 2021〜2023年

このほか、大巻が普段ほとんど公開してこなかったドローイングの展示も興味深いのではないでしょうか。時に素早い筆触による殴り書きのようなドローイングからは、何かが生まれる現象、あるいはかたちのはじまりを目にしているような気持ちにさせられました。

「Gravity and Grace―moment 2023」 2023年

観覧は無料です。撮影もできます。

光と闇が交錯する世界で、意識や感覚が研ぎ澄まされる。大巻伸嗣の個展が国立新美術館で開催中▶︎ https://t.co/RLoxqz12t5広大な展示室をうまく活かした新作のインスタレーションや、これまでほとんど発表してこなかったドローイングを披露している。 pic.twitter.com/wQJQvzejrn

— Pen Magazine (@Pen_magazine) November 19, 2023

光と闇が交錯する世界で、意識や感覚が研ぎ澄まされる、国立新美術館の『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』|Pen Online

12月25日まで開催されています。

『大巻伸嗣 Interface of Being 真空のゆらぎ』 国立新美術館(@NACT_PR)

会期:2023年11月1日(水)~12月25日(月)

休館:火曜日。

時間:10:00~18:00

*毎週金・土曜日は20:00まで

*入館は閉館の30分前まで。

料金:無料

住所:港区六本木7-22-2

交通:東京メトロ千代田線乃木坂駅出口6より直結。都営大江戸線六本木駅7出口から徒歩4分。東京メトロ日比谷線六本木駅4a出口から徒歩5分。

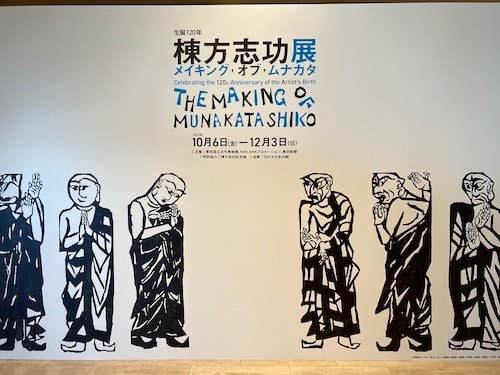

『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』 東京国立近代美術館

『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』

2023/10/6~12/3

『華狩頌』 1954年 棟方志功記念館

東京国立近代美術館にて『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』が開かれています。

『宇宙頌(四神板経天井画柵)』 1949年 棟方志功記念館

これは国際展受賞作から書、本の装画、商業デザイン、壁画などを通して「世界のムナカタ」の全容を紹介するもので、板画や倭絵はもちろん、最初期の油画や本の装幀、それに包装紙の図案などの作品が公開されていました。

『立山連峰を望む海岸風景』 1950年頃 NHK富山放送局(南砺市立福光美術館寄託)

また「第1章:東京の青森人」、「第2章:暮らし・信仰・風土―富山・福光」、さらに「第3章:東京/青森の国際人」など、棟方の辿った青森、東京、富山の地での活動にも着目していて、それぞれの土地で制作した作品もまとめて展示されていました。

『華厳松』 1944年 躅飛山光徳寺

ひとつのハイライトといえるのが、棟方畢生の超大作の『幾利壽當頌耶蘇十二使徒屏風』が実に約60年ぶりに展示されていることで、ほとんど寺外で公開されることのなかった倭画の名作『華厳松』(躅飛山光徳寺蔵)とあわせて見応えがありました。

『花矢の柵』 1961年 青森県立美術館

このほか谷口吉郎設計による青森県新庁舎竣工を記念、県庁正面入り口を飾る壁画として制作された『花矢の柵』も大変に迫力にある作品といえるかもしれません。

左:『ニューヨーク近代美術館図』 1967年 棟方志功記念館 右:『ゴッホの青い女図(A)』 1967年 棟方志功記念館

私自身、棟方に対して漠然とモノクロームの版画のイメージを持っていましたが、むしろ色彩鮮やかな作品にも心を惹かれるものを感じました。

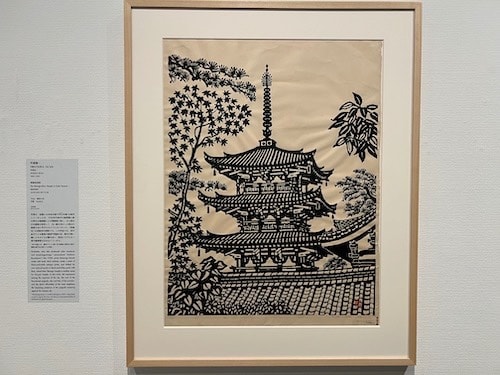

平塚運一『斑鳩寺初秋』 1942年

所蔵作品展「MOMAT コレクション」においても「掌から空間へ」と題し、棟方が影響を受けた川上澄生や、版画制作を師事した平塚運一、また交流関係にあった恩地孝四郎らの作品が紹介されていました。

#生誕120年棟方志功展 古事記に登場する日本武尊以前の神々16人の像を、敬愛する恩人に重ねて描いた《門舞男女神人頌》。その作品の大きさに驚くかもしれません。公募展の展示で与えられたスペースを最大限に活かすべく、作品は巨大化していきました。棟方は空間をも意識しながら制作したのですね。 pic.twitter.com/3G9cz5ZjQH

— 東京国立近代美術館 MOMAT (@MOMAT_museum) November 16, 2023

なお同展はすでに富山県美術館と青森県立美術館での会期を終えていて、ここ東京国立近代美術館が最後の巡回地となります。質量ともに棟方の回顧展の決定版といえそうです。

会場内の撮影も可能でした。12月3日まで開催されています。

『生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2023年10月6日(金)~12月3日(日)

時間:10:00~17:00

*金・土曜は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。ただし10月9日は開館、10月10日(火)。

料金:一般1800(1600)円、大学生1200(1000)円、高校生700(500)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

住所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

『東京ビエンナーレ2023』 東京都心北東エリア

『東京の地場に発する国際芸術祭 東京ビエンナーレ2023』

2023/9/23〜11/5

千代田区、中央区、文京区、台東区の4区にまたがる東京都心北東エリアにて、『東京の地場に発する国際芸術祭 東京ビエンナーレ2023』が開かれています。

日比野克彦 作品展示風景

まず最も北に位置する谷中・鶯谷・上野・御徒町エリアでは、とりわけ寛永寺の展示が充実していて、通常非公開の渋沢家霊堂前庭にて日比野克彦と鈴木理策が、一部にVRを用いたインスタレーションなどを公開していました。

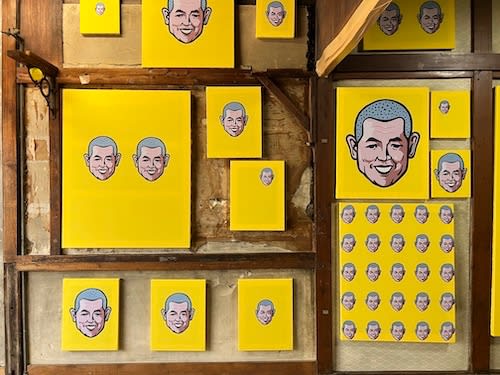

「顔のYシャツ」

都心では数少ない古い個人商店の跡地でも展示が行われていて、そのうちの神田・湯島エリアの「顔のYシャツ」では、中村政人が『私たちは、顔のYシャツ』と題した展示を行っていました。

中村政人 作品展示風景

ここでは同店のシンボルであった顔の看板をモチーフに、絵画をはじめとしたメディアで作品化していて、あわせてかつての記憶を蘇らせるべく、顔をひとりの人格として象徴化するインスタレーションを展開していました。

「海老原商店」

神田須田町の「海老原商店」も関東大震災後の復興期に建てられた古い建築で、中では西尾美也ほかが『パブローブ 100年分の服』のプロジェクトを行っていました。

『パブローブ 100年分の服』 展示風景

『パブローブ 100年分の服』とは、パブリックとワードローブを組み合わせた造語で、地域の人々から集められた過去100年分の服を展示、さらに図書館のように借りることのできるプロジェクトでした。

『パブローブ 100年分の服』 展示風景

この古着の中には一つ一つ来歴などを物語コメントがつけられていて、中には大震災より前の花嫁衣装で、3代にわたって着てこられたという振袖や、1940年代の当時の国民服といった貴重なものも少なくありませんでした。

「エトワール海渡リビング館」 展示風景

『東京ビエンナーレ2023』で最も作品数が多いのが、東日本橋・馬喰町エリアのエトワール海渡リビング館でした。

畠山直哉 展示風景

館内では畠山直哉や佐藤直樹、中島伽耶子といった国内のアーティストをはじめ、海外作家公募プロジェクトとしてマルコ・バロッティやヒルダー・エリサ・ヨンシュドッティルなど海外アーティストが展示を行っていて、絵画から映像、インスタレーションと多様な作品が並んでいました。

佐藤直樹 作品展示風景

そのうち佐藤直樹による植物の大型木炭画シリーズも見応えがあったかもしれません。会場は1階から7階までと続いていて、映像ほか各種プロジェクトの成果展示なども充実していました。

大丸有エリア 作品展示風景

このほか、水道橋・神保町エリアから大丸有エリアなどの無料展示も見て歩くのも楽しいかもしれません。

『ネオメタボリズム/ガラス』 展示風景

JR秋葉原~御徒町駅間高架下(神田・湯島エリア)のスペースを使った中村政人の『ネオメタボリズム/ガラス』も面白く思えました。

水道橋・神保町エリア 作品展示風景

WEBメディアの「イロハニアート」にも『東京ビエンナーレ2023』の見どころについて寄稿しました。

東京のまちを舞台に2年に1度開催する国際芸術祭『東京ビエンナーレ2023』が開催中!会期:秋会期 2023年9月23日(土)〜11月5日(日)会場:東京都心北東エリア見どころをご紹介📸 | イロハニアート https://t.co/iXdZhCo8G4

— イロハニアート編集部 (@irohani_art) October 15, 2023

『東京ビエンナーレ2023』が開催中。アートを通して東京の魅力を再発見! | イロハニアート

11月5日まで開催されています。

『東京の地場に発する国際芸術祭 東京ビエンナーレ2023』(@tokyobiennale) 東京都心北東エリア

会期:2023年9月23日(土)〜11月5日(日)*秋会期

会場:東京都心北東エリア(千代田区、中央区、文京区、台東区の4区にまたがるエリア) の歴史的建築物、公共空間、学校、店舗屋上、遊休化した建物等

入場:一部の会場およびプログラムは有料。

チケット情報

① エトワール海渡リビング館:一般2500円、学生1500円。

② 寛永寺:一般1500円、学生900円。

③ 海老原商店:一般500円、学生300円。

④ 顔のYシャツ:一般500円、学生300円。

*すべて高校生以下は無料。

*ガイドブック特別版(一般5000円)、通常版(一般2500円)あり。

場所:千代田区東神田1-15-15(エトワール海渡リビング館)

交通:JR線馬喰町駅4番出口より徒歩2分、都営新宿線馬喰横山駅A1出口より徒歩6分。(エトワール海渡リビング館)

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』 東京国立博物館 東洋館8室

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』

2023/8/29~10/22

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』展示風景

初代理事長の菅原通濟(すがはらみちなり)が古美術の蒐集をはじめた1943年を創立とする、公益財団法人常盤山文庫の80周年を記念した展覧会が、東京国立博物館東洋館8室にて開かれています。

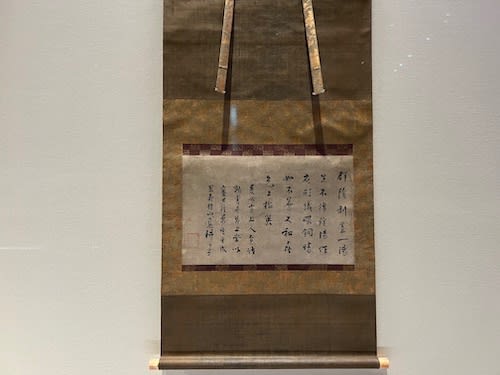

『寧上人宛上堂偈』 退耕徳寧筆 中国 南宋時代・景定3年(1262)

国宝2件、重要文化財21件からなる常盤山文庫コレクションは、日本と中国の禅僧の墨跡と中国宋・元時代の絵画を中心に、中国陶磁や漆工などの工芸からなっていて、2018年より多くが東京国立博物館へと順次寄託されました。

右:『彫漆雲文水注』 中国 南宋時代・12~13世紀

長い把手と鶴首状の注口を持つ『彫漆雲文水注』とは南宋時代の作品で、朱と黒漆を交互に塗り重ねた漆の層に渦巻きの雲文を彫り込んでいました。陶磁ではなく彫漆で雲文を表現した珍しい水注といえるかもしれません。

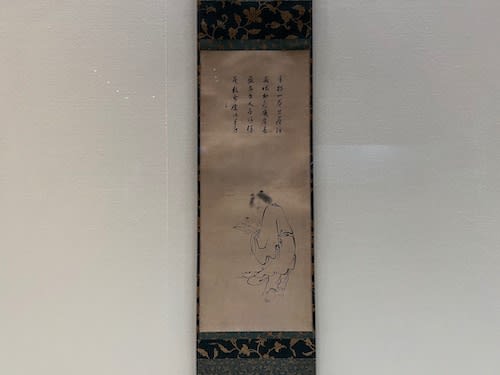

『拾得図』 虎巌浄伏賛 中国 元時代・13~14世紀

南宋から元時代に活動した虎巌浄伏の賛を伴う『拾得図』は、同じ虎巌の賛のある静嘉堂文庫美術館の『寒山図』と対幅の作品で、素早い筆致を用いて腰を曲げて立つ拾得の様子を巧みに描いていました。

『龍図』 李えき筆 中国 明時代・15~16世紀

一方で放胆な筆使いにて風雨を起こす龍を頭部をダイナミックに描いた『龍図』(明時代)も力作ではないでしょうか。

『柿本人麻呂像』 伝詫磨栄賀筆、性海霊見賛 南北朝~室町時代・14世紀

このほか、川端康成旧蔵の美しい『青磁盤』(南宋時代)や、東福寺などで活動した禅僧が賛を寄せた『柿本人麻呂像』(南北朝〜室町時代)なども印象に残りました。

1089ブログでご紹介している特集「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」シリーズ。今回は中国・元時代の書画、拾得図(じっとくず)です。当館で開催中の特別展、特集展示でも話題の #寒山拾得 が画題です。常盤山文庫の拾得図はどのような作品なのか、ぜひご一読ください。 https://t.co/qveEvRFDLH

— 東京国立博物館 広報室 (@TNM_PR) September 29, 2023

会場は東洋館4階の8室です。総合文化展(常設展)チケットで観覧できます。

撮影も可能でした。10月22日まで開催されています。

『創立80周年記念 常盤山文庫の名宝』 東京国立博物館 東洋館8室(@TNM_PR)

会期:2023年8月29日(火) ~10月22日(日)

休館:月曜日、9月19日(火)、10月10日(火)。ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生500円。

*総合文化展料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

『特別展「京都・南山城の仏像」』 東京国立博物館 本館特別5室

『特別展「京都・南山城の仏像」』

2023/9/16~11/12

浄瑠璃寺の九体阿弥陀の修理完成を記念し、京都の南山城地域に伝わる諸仏を紹介する展覧会が、東京国立博物館(本館特別5室)にて開かれています。

これは先に奈良国立博物館にて行われた『聖地 南山城-奈良と京都を結ぶ祈りの至宝-』のうち、浄瑠璃寺の九体阿弥陀の1体の『阿弥陀如来坐像』、および海住山寺の『十一面観音菩薩立像』などの仏像のみに着目したもので、会場には極楽寺の『阿弥陀如来立像』など全18体の仏像が公開されていました。

このうち浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』は、左右に同寺の『広目天立像』と『多聞天立像』を従えるかたちにて展示室の奥に鎮座していて、心なしから奈良会場より強めの照明ゆえか、細部の意匠などもクリアに浮かび上がっているように思えました。

🎊特別展「京都・南山城の仏像」本日開幕🎊 浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」が開幕しました。 📍東京国立博物館📅11月12日(日)まで… pic.twitter.com/22k9sSb0i2

— 浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展 「聖地 南山城(奈良展)」/「京都・南山城の仏像(東京展)」 (@m_yamashiro2023) September 16, 2023

一方で奈良会場では光背が外されていたため、360度の角度から鑑賞することもできましたが、今回は仏像の後ろへ回ることは叶いませんでした。

この『阿弥陀如来坐像』の向かい側に立つのが、高さ約3メートルもの巨大な禅定寺の『十一面観音菩薩立像』でした。温和な顔立ちとなだらかな体つきなどに魅力が感じられるかもしれません。

平日の夕方前に入場したものの、会場内は仏像ファンと思しき観客で思いの外に賑わっていました。

今回は奈良での展示と異なり、あくまでも仏像のみをピックアップした内容でしたが、そもそも浄瑠璃寺の『阿弥陀如来坐像』を東京で鑑賞できることからして貴重な機会といえるのかもしれません。

11月12日まで開催されています。

『浄瑠璃寺九体阿弥陀修理完成記念 特別展「京都・南山城の仏像」』(@m_yamashiro2023) 東京国立博物館 本館特別5室(@TNM_PR)

会期:2023年9月16日(土) ~11月12日(日)

休館:月曜日、9月19日(火)、10月10日(火)。ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館。

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1500円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料。

*当日に限り、総合文化展も観覧可。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR線上野駅公園口・鶯谷駅南口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄京成上野駅より徒歩15分。

『日本近現代ガラスの源流』 富山市ガラス美術館

『日本近現代ガラスの源流』

2023/7/8~10/9

小谷眞三 作品展示風景

明治以降、日本の近現代ガラスの芸術の流れを辿る展覧会が、富山市ガラス美術館にて開かれています。

それが『日本近現代ガラスの源流』で、会場では1870年代以降、約100年の間に活動したガラス作家の作品やデザイン、また関連資料などが公開されていました。

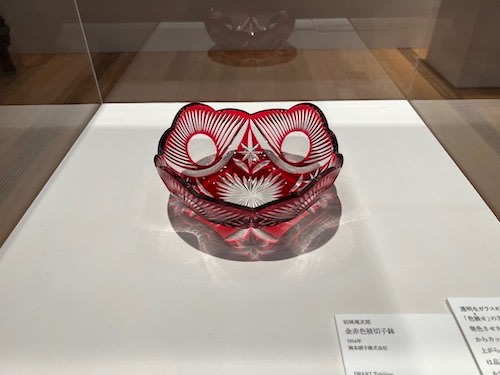

岩城滝次郎『金赤色被切子鉢』 1914年

まず冒頭では日本の近代ガラス産業の黎明期に関わった作家らの作品が並んでいて、1883年に独立した岩城滝次郎の切子鉢をはじめ、当時の官展などで度々入選を果たした岡本一太郎の酒瓶などに目を引かれました。

「氷コップ」 作品展示風景 大正〜昭和初期

「氷コップ」とは、明治から昭和初期にかけて数多く作られたかき氷用の器で、水玉文や乳白色による文様といったデザインも印象に残りました。

岩田藤七『三彩鉢』 1968年

昭和初期の同時期に工房を構えた岩田藤七と各務鑛三は、近現代のガラス芸術を切り開いた先駆者的存在とされていて、展示ではふたりの作風をあわせ見ながら器などを紹介していました。

淡島雅吉『花器・マーバロン』 1966年頃

第二次世界大戦後、1950年代に入ると現代的な工芸やデザインのあり方を志向する作家たちが現れ、さまざまなグループを結成すると、旺盛に作品を発表しました。

佐藤潤四郎、カガミクリスタル製作『手吹きウイスキーボトル』 1964年

そして1960年代にガラス会社に勤めるデザイナーがプロダクトと美術工芸の両面で活動すると、1972年には立場を超えたガラスの作家団体として「日本ガラス工芸協会」が設立されました。

舩木倭帆 作品展示風景 制作年不詳

ラストではそれぞれ自らの窯を築き、自らガラスを制作することを先駆的に行なった舩木倭帆や小谷眞三の作品も展示されていて、ともに瀟洒ともいえるような酒器やコップ、香水瓶などに身惚れました。

岩田久利『花器 赤鬼』 1970年 ほか

一部を除き、撮影も可能でした。10月9日まで開催されています。

『日本近現代ガラスの源流』 富山市ガラス美術館

会期:2023年7月8日(土)~ 10月9日(月・祝)

休館:第1・3水曜日(ただし8/16(水)は開場、8/23(水)は閉場)

時間:9:30~18:00

*金・土曜日は午後8時まで。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1200(1000)円、大学生1000(800)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。

*本展観覧券で常設展も観覧可。

場所:富山市西町5番1号

交通:富山駅から市内電車環状線にて約12分「グランドプラザ前」下車、徒歩約2分。富山駅から市内電車南富山駅前行きにて約12分「西町」下車、徒歩約1分。

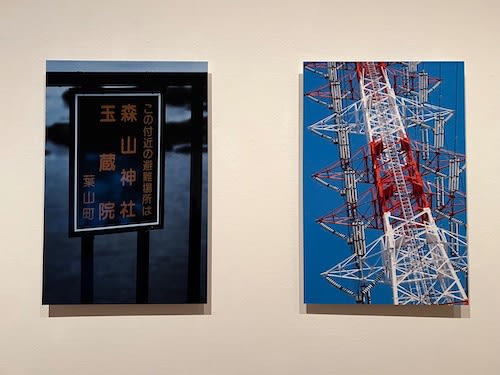

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』

2023/7/15〜9/24

同じ年に生まれた中平卓馬(1938〜2015年)と森山大道(1938年〜)は、1960年代以降の日本の写真史に足跡を残しながら活動を続け、ともに写真のあり方を問い直すような作品を競い合いながら発表してきました。

その中平と森山の半世紀以上にわたる関係を検証するのが『挑発関係=中平卓馬×森山大道』で、同時期に発表した作品を比較しながら、デビューから近作までを紹介していました。

中平卓馬 展示作品

中平と森山が知り合ったのは1964年の冬のことで、当時の中平は雑誌編集者、また森山は写真家として活動をはじめたばかりでした。

そして同い年であったことや、ともに逗子に住んでいたことから頻繁に会うようになり、寺山修司に請われて雑誌連載にともに写真を掲載したり、写真誌『プロヴォーグ』の同人になるなど、 交流を深め、時に刺激し合いました。

森山大道『無言劇』 1964/2023年

そうした森山と中平の出会いから展示ははじまっていて、森山の最初期のシリーズの『無言劇』や中平の初期を代表する写真集の『来たるべき言葉のために』なども展示されていました。

森山大道『神奈川県 横浜市』 1969/2023年 ほか

また神奈川県内での活動にも着目していて、ふたりが葉山や逗子はもちろん、横浜や川崎などを繰り返し撮影した写真を見ることができました。

森山大道『Nへの手紙』 2021/2021年

このほかでは近年、逗子の自宅にて過ごしながらまとめた森山の「Nへの手紙」も見どころだったのではないでしょうか。森山がコロナ禍の中、Nこと中平との記憶を蘇らせながら、逗子界隈の街や人々を撮り続ける様子に心を引かれました。

中平卓馬 展示作品

作品は60〜80年代の雑誌や写真集、ヴィンテージ・プリント、さらには映像から2000年代以降の写真などと網羅的で、出会い、交流、共同作業、相違、交差、反発、共感、畏敬などのキーワードでも紹介されるふたりの多様な関係を知ることができました。

会期末を迎えました。9月24日まで開催されています。

『挑発関係=中平卓馬×森山大道』 神奈川県立近代美術館 葉山館(@KanagawaMoMA)

会期:2023年7月15日(土)〜9月24日(日)

休館:月曜日(7月17日、9月18日を除く)

時間:9:30~17:00

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般1000円、大学生850円、65歳以上500円、高校生100円。中学生以下無料。

*同日に限りコレクション展も観覧可。

場所:神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1

交通:JR線逗子駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(3番のりば)、及び京急線逗子・葉山駅より京浜急行バス「逗11、12系統(海岸回り)」(南口2番のりば)に乗車し、三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前で下車。

| « 前ページ | 次ページ » |