先月中ごろだったろうか、ゴールデンウィークをどう過ごそうかとボンヤリと考えながら、近くの静岡空港~台北便の混み具合をネットで見ていたら、何と4月29日出発便が残り1席いつもの価格で出ていた。

もう迷うことなく、その場で確保して、その後すぐに台北の格安宿も予約したのだった。

まさか、ゴールデンウィーク中に4日間も日本を離れられるなんて、その晩は興奮してなかなか眠れなかったほどだった。

翌日から、早速旅程の検討に取り掛かった。

私は、旅の楽しみはこの旅程を考えるところが半分以上を占めていると、常々思っていてインターネットを駆使して、情報をたくさん集めては、ジグソーパズルを解くようにああでもない、こうでもないと考えることほど楽しいものはない。

4月29日の深夜に宿にチェックインして、5月3日の10時ころチェックアウトするまでの丸々三日間は、台北市内だけなら充分過ぎる時間である。

天気予報や、これまでにまだ行ってなかったところなどを考慮して、出来上がった今回の「やることリスト」は、ざっと以下のようなものだった。

・ 台北アイで京劇鑑賞 演目:三打白骨精 (三蔵法師一行と孫悟空もの)

・ 淡水、紅毛城観光

・ 野柳、ジオパーク

・ 華山名画座ミニシアターでの名画鑑賞 (東京日和、羊の木、Jupiter's Moon)

・ 炒飯、食べ比べ

・ マンゴーカキ氷、食べ比べ

・ 龍山寺、お礼参り

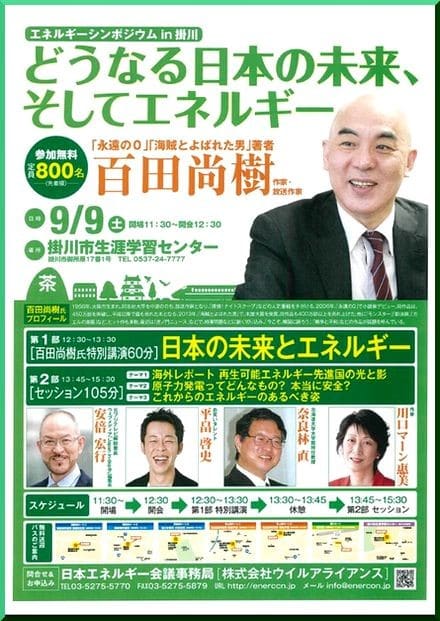

タイペイアイ

タイペイアイ

1月に行った時は、満席であったため観る事が出来なかった。今回でもう6度目になるが、年々観客が増えている気がする。今回も館内約7割ほど観客で埋まっていた。

そのうち7~8割は、日本人観光客で残りは南朝鮮人観光客、それに西欧人らしき人もパラパラといた。

演技は時々ミスることがあって、その点はご愛嬌だが、閉幕した後すぐに俳優たちが出口に勢ぞろいして、手を振りながら観客との記念撮影に応じるところを観るのは、いつも楽しいものだ。

私は日本の歌舞伎もこのくらい庶民的な芸能であって欲しいのだが、観劇料は高く、俳優たちもみんなお高く留まっている様で、どうも敷居が高過ぎやしないかと不満である。一度歌舞伎を観たいと思っているのだが、高い敷居をまたぐ気がしないのだ。

紅毛城

紅毛城

台北駅から淡水線の終点「淡水」で下車すると、淡水川に沿って色々な店が並んでいて、絶好の散歩コース、デートコースとして、有名な観光スポットである。私はここを訪れると、必ず烏賊焼きを買って食べることにしている。これはおいしい。

その淡水駅から、徒歩で25分ほど歩けば、「紅毛城」に着くのは以前から知っていた。ここも、団体旅行の観光客には定番の観光スポットらしいが、私はこれまでどうも行く気はしなかった。

その理由の一つは、淡水駅からの距離が歩いていくには遠いし、タクシーで行くほどの距離でもないし、路線バスを利用してもいいのだが、バス停を見つけるのが面倒だったこと。

そして、もう一つの理由は、ガイドブック等でその城の説明を読むと、そもそもアジアにノコノコ侵略の目的でやってきたスペインやオランダやイギリスなどが、その時のパワーバランスで所有してきた古城であり、台湾人が建てたわけではなかったからだ。

要するに、16~17世紀の西欧列強の台湾支配のシンボルでしかない建築物であるというだけで、それを餌に観光客から入場料を徴収しようとする性根が気に入らなかったからであった。

しかし、今回は日程にも余裕があったので、「ちょっと見てやるか・・」程度の感覚で訪れた。歩こうかと思ったが、日差しが強くてタクシーを利用した。

ガイドブック「地球の歩き方 2018版」には、入場料・無料と書かれていたが、何と80元(約300円)徴収された。この手のガイドブックには、よくこういう嘘情報が記載されているので、気をつけた方が良い。

城内の展示資料は、量の多さに比べて、内容は相当貧弱で期待はずれもいいとこであった。16~17世紀当時のアジアの地図はこうだった、ああだったとグダグダ説明されているだけで、「へえ~、だからどうなの?」と問いかけたくなるレベルだった。

ただ、一つだけ「ほぉお~~!」と感心した記述があった。それは、スペインが1628年に城を立てようとした際に、その近辺に暮らしていた先住民たち(アボリジニ)が、城を襲って焼き討ちにしたというくだりであった。

要するに、昔から台湾に住んでいた先住民たちが、余所者たちが勝手に城などを建てようとするのを見て、黙っていられず戦ったわけである。

恐らく当時の毛唐たちは鉄砲や大砲を所有していたため、勝敗は目に見えていただろうが、黙ってオメオメと傍観していなかった先住民たちのその心意気に、私は拍手喝さいで応じたかった。

城の横には、イギリスが領事館に利用した建物もあったが、もう私はこいつらの趣味に鼻持ちなら無くて、展示など観る気にもならず、サッサと後にして、淡水駅にバスで戻ったのだった。

part 1 完

もう迷うことなく、その場で確保して、その後すぐに台北の格安宿も予約したのだった。

まさか、ゴールデンウィーク中に4日間も日本を離れられるなんて、その晩は興奮してなかなか眠れなかったほどだった。

翌日から、早速旅程の検討に取り掛かった。

私は、旅の楽しみはこの旅程を考えるところが半分以上を占めていると、常々思っていてインターネットを駆使して、情報をたくさん集めては、ジグソーパズルを解くようにああでもない、こうでもないと考えることほど楽しいものはない。

4月29日の深夜に宿にチェックインして、5月3日の10時ころチェックアウトするまでの丸々三日間は、台北市内だけなら充分過ぎる時間である。

天気予報や、これまでにまだ行ってなかったところなどを考慮して、出来上がった今回の「やることリスト」は、ざっと以下のようなものだった。

・ 台北アイで京劇鑑賞 演目:三打白骨精 (三蔵法師一行と孫悟空もの)

・ 淡水、紅毛城観光

・ 野柳、ジオパーク

・ 華山名画座ミニシアターでの名画鑑賞 (東京日和、羊の木、Jupiter's Moon)

・ 炒飯、食べ比べ

・ マンゴーカキ氷、食べ比べ

・ 龍山寺、お礼参り

タイペイアイ

タイペイアイ1月に行った時は、満席であったため観る事が出来なかった。今回でもう6度目になるが、年々観客が増えている気がする。今回も館内約7割ほど観客で埋まっていた。

そのうち7~8割は、日本人観光客で残りは南朝鮮人観光客、それに西欧人らしき人もパラパラといた。

演技は時々ミスることがあって、その点はご愛嬌だが、閉幕した後すぐに俳優たちが出口に勢ぞろいして、手を振りながら観客との記念撮影に応じるところを観るのは、いつも楽しいものだ。

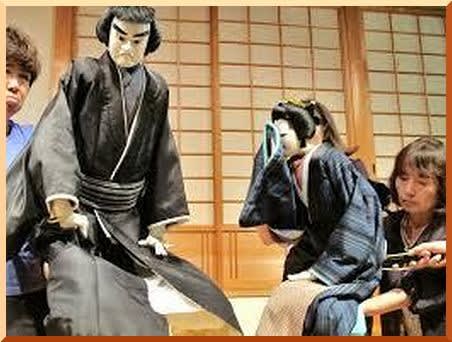

私は日本の歌舞伎もこのくらい庶民的な芸能であって欲しいのだが、観劇料は高く、俳優たちもみんなお高く留まっている様で、どうも敷居が高過ぎやしないかと不満である。一度歌舞伎を観たいと思っているのだが、高い敷居をまたぐ気がしないのだ。

紅毛城

紅毛城台北駅から淡水線の終点「淡水」で下車すると、淡水川に沿って色々な店が並んでいて、絶好の散歩コース、デートコースとして、有名な観光スポットである。私はここを訪れると、必ず烏賊焼きを買って食べることにしている。これはおいしい。

その淡水駅から、徒歩で25分ほど歩けば、「紅毛城」に着くのは以前から知っていた。ここも、団体旅行の観光客には定番の観光スポットらしいが、私はこれまでどうも行く気はしなかった。

その理由の一つは、淡水駅からの距離が歩いていくには遠いし、タクシーで行くほどの距離でもないし、路線バスを利用してもいいのだが、バス停を見つけるのが面倒だったこと。

そして、もう一つの理由は、ガイドブック等でその城の説明を読むと、そもそもアジアにノコノコ侵略の目的でやってきたスペインやオランダやイギリスなどが、その時のパワーバランスで所有してきた古城であり、台湾人が建てたわけではなかったからだ。

要するに、16~17世紀の西欧列強の台湾支配のシンボルでしかない建築物であるというだけで、それを餌に観光客から入場料を徴収しようとする性根が気に入らなかったからであった。

しかし、今回は日程にも余裕があったので、「ちょっと見てやるか・・」程度の感覚で訪れた。歩こうかと思ったが、日差しが強くてタクシーを利用した。

ガイドブック「地球の歩き方 2018版」には、入場料・無料と書かれていたが、何と80元(約300円)徴収された。この手のガイドブックには、よくこういう嘘情報が記載されているので、気をつけた方が良い。

城内の展示資料は、量の多さに比べて、内容は相当貧弱で期待はずれもいいとこであった。16~17世紀当時のアジアの地図はこうだった、ああだったとグダグダ説明されているだけで、「へえ~、だからどうなの?」と問いかけたくなるレベルだった。

ただ、一つだけ「ほぉお~~!」と感心した記述があった。それは、スペインが1628年に城を立てようとした際に、その近辺に暮らしていた先住民たち(アボリジニ)が、城を襲って焼き討ちにしたというくだりであった。

要するに、昔から台湾に住んでいた先住民たちが、余所者たちが勝手に城などを建てようとするのを見て、黙っていられず戦ったわけである。

恐らく当時の毛唐たちは鉄砲や大砲を所有していたため、勝敗は目に見えていただろうが、黙ってオメオメと傍観していなかった先住民たちのその心意気に、私は拍手喝さいで応じたかった。

城の横には、イギリスが領事館に利用した建物もあったが、もう私はこいつらの趣味に鼻持ちなら無くて、展示など観る気にもならず、サッサと後にして、淡水駅にバスで戻ったのだった。

part 1 完

世界の名作専門ミニシアター

世界の名作専門ミニシアター 娘からは「外人」のパパ

娘からは「外人」のパパ バツイチ同士の再婚

バツイチ同士の再婚 パワースポット・台湾、龍山寺

パワースポット・台湾、龍山寺 出店が並ぶ神社沿道

出店が並ぶ神社沿道 厳粛な雰囲気がいい

厳粛な雰囲気がいい 野柳地質公園

野柳地質公園 少数部族の街

少数部族の街 「時計じかけのオレンジ」

「時計じかけのオレンジ」 「幼な子われらに生まれ」

「幼な子われらに生まれ」 台北アイで京劇を

台北アイで京劇を パワースポット?

パワースポット? 血糖値測定器見本

血糖値測定器見本 サンドウィッチマン

サンドウィッチマン 11 月 4 日 90

11 月 4 日 90

デビュー曲

デビュー曲 つま恋の広場で

つま恋の広場で 中高年ファンたち

中高年ファンたち 「姫」はネェ・・

「姫」はネェ・・ スラムダンクOP

スラムダンクOP 江ノ電踏切

江ノ電踏切 トイレは臭い

トイレは臭い 鎌倉高校前駅

鎌倉高校前駅 『麦秋』より

『麦秋』より

落ち着いた名作だ

落ち着いた名作だ 長谷の大仏

長谷の大仏 知り合いのたみと孫娘

知り合いのたみと孫娘 紀子とお爺ちゃん

紀子とお爺ちゃん トマトマンを永島敏行が好演!

トマトマンを永島敏行が好演! 女性をめぐって・・・

女性をめぐって・・・ 別れの場面

別れの場面 お弓の家

お弓の家 お弓の内職

お弓の内職 路銀に・・

路銀に・・ 両手をついて

両手をついて 妻、お弓

妻、お弓 巡礼姿のおつる

巡礼姿のおつる