17・18世紀の上流社会で踊られていたダンスを復元した公演を見に行ったり、講習に参加したりした事があるのですが、

17・18世紀の上流社会で踊られていたダンスを復元した公演を見に行ったり、講習に参加したりした事があるのですが、何か「水鳥が水面上では優雅に浮かんでいても、実は足をせわしなくバタバタさせているのに似ている。」

といった印象を受けたのでした。

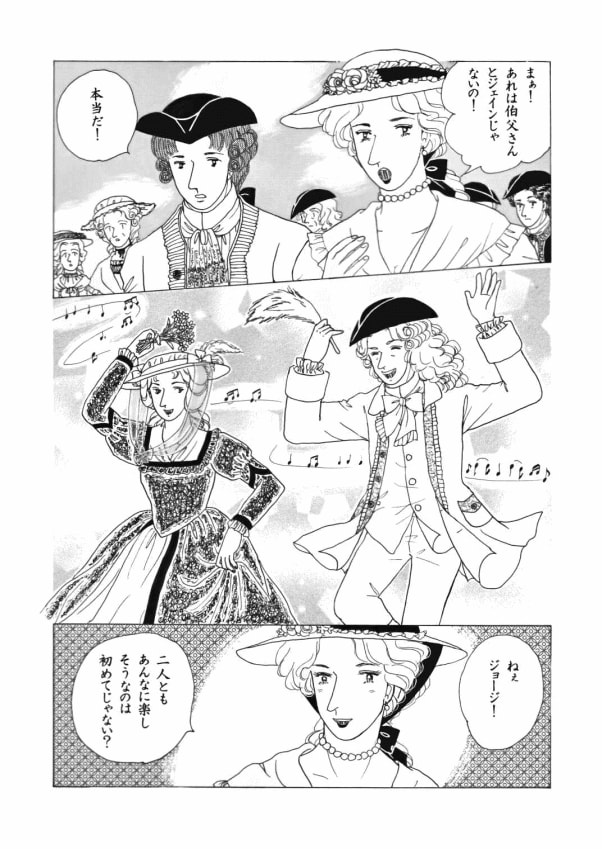

ハリソンさんとランズバーグ夫人は、そういったダンスのステップは全く踏んでいません。

かといって、下々の人々が祭や酒場や空き地や家の庭で、

フィドルだのパイプだのの伴奏で踊ってるような踊り方でもありませんでした。

音楽には合っていて、現代の人が見たとしたら不自然には見えないような踊り方なのですが、

1765年の10月22日頃にはさぞかし奇異に見えた事でしょう。

来年は第12~15話分がアップの予定です。

ハリソンさんとマルセル、ウォルポールさんとデュポン先生を除いて、

去年までに登場した人達は一旦舞台裏へと下がり、ガラリと新しい人達に入れ替わっていただきます。

1コマ目の右下に本当にちょこっとだけウォルポールさんがいるけど、

1コマ目の右下に本当にちょこっとだけウォルポールさんがいるけど、「嫉妬で炎上」って感じじゃないんじゃない?

普通は、この後ウォルポールさんのアップになって、

普通は、この後ウォルポールさんのアップになって、イライラしているって事と、そこから導き出された決意が心の声として書かれるもんだよ。

それから、昔のマンガならば、バックと人物の目で炎が燃え盛っている。

それから、昔のマンガならば、バックと人物の目で炎が燃え盛っている。 私が若い頃に人気があった方の「巨人の星」が代表ね。

私が若い頃に人気があった方の「巨人の星」が代表ね。そういえば、ウォルポールさんって、花形満みたいなモンよね。

でも、ハリソンさんは…。

星飛雄馬のような根性は…あったらこんな事してねぇ筈。

星飛雄馬のような根性は…あったらこんな事してねぇ筈。 来年はアップできるギリギリの「際どい表現」が出て来るかもしれないとの事じゃ。

来年はアップできるギリギリの「際どい表現」が出て来るかもしれないとの事じゃ。 扱っている内容が内容だからね。

扱っている内容が内容だからね。いつかは出るだろうと思ってるよ。

それでも作者は、「トリシャン」に関係した作品の作者・発言をした全て人々の中で、

それでも作者は、「トリシャン」に関係した作品の作者・発言をした全て人々の中で、最も上品にやってのけるという自信があるのでした。( ← それって、全然自慢にならないのでは…?)

第12話では、ウォルポールさんが主人公のハリソンさんを差し置いて、

デュポン先生と「ハリソンさんの生い立ちやトリシャン疑惑」についてを話しまくります。

〈次回の更新は1月3・4日の予定。「今までのあらすじ」&「2009年度計画」&「第12話予告編」となります。〉

ガキね~。

ガキね~。 悲恋だわ~。

悲恋だわ~。 その時その時に素直になれなかったら、恋愛は終わりだって

その時その時に素直になれなかったら、恋愛は終わりだって 年取ったらね、既婚・未婚問わず生活に精一杯で、

年取ったらね、既婚・未婚問わず生活に精一杯で、 パンディ、いい返事してるッ。

パンディ、いい返事してるッ。

何でお外Hの展開になるんだかが分んない。

何でお外Hの展開になるんだかが分んない。 来週は第11話完結で、2008年アップ分が終了。

来週は第11話完結で、2008年アップ分が終了。

アラベラって人、ハリソンさんの元カノなのかな?

アラベラって人、ハリソンさんの元カノなのかな?

そう考えると、ウォルポールさんはある意味カワイイのかもしれないという事ね!

そう考えると、ウォルポールさんはある意味カワイイのかもしれないという事ね!

瑛太さんと蒼井優ちゃんのCMみたい!

瑛太さんと蒼井優ちゃんのCMみたい!