5月27日Ⓜaitabiツアーで両神山へ行ってきた。

前回は2007年10月、日向大谷からピストンした。

下山時ヘッドランプ装着で降りてきた記憶がある。

今回は白井差登山口から、4~5時間の行程だ。

10:20

曇り空、入山料

曇り空、入山料

円を払って

円を払って

曇り予報、 新

新 緑がいい

緑がいい

信仰の山だが、メインコースではないので祠は少ない

信仰の山だが、メインコースではないので祠は少ない

(フイリ)フモトスミレ

エイザンスミレ、花が終わると葉が成長し養分を 蓄え来年に備えます

蓄え来年に備えます

10:30  昇竜の滝(気付かない人も)

昇竜の滝(気付かない人も) 帰りに滝壺へ寄ります

帰りに滝壺へ寄ります

ヒメレンゲ(コマンネングサ):ベンケイソウ科

個人の山、管理もオーナー山中さんの仕事。桟橋も 手作り感あり

手作り感あり

途中で合流し”付かず、離れず”山頂まで同行した。杖と地下足袋のおじさん

クワガタソウ:ゴマノハグサ科

クワガタソウ:ゴマノハグサ科

オオトリ河原

ブナ林を上ります、ストックを持った K野TD(二週続けての付き合いです)

K野TD(二週続けての付き合いです)

アミガサダケ(食用:欧米では

アミガサダケ(食用:欧米では 高級品だそうです)

高級品だそうです)

11:45・12:00 ブナ平・昼食

木に挟んであるのは管理人の「 置き傘」殺虫剤スプレーも各所にあった。

置き傘」殺虫剤スプレーも各所にあった。

クワガタソウ(鍬形草)

コバイケイソウの群落

ハシリドコロの実:「猛毒アルカロイド、ヘロインの合成物質」含有

ハシリドコロの実:「猛毒アルカロイド、ヘロインの合成物質」含有

空に 突き上げる岩の峰

突き上げる岩の峰

ヤマ ネコノメソウ

ネコノメソウ

ハルリンドウ

稜線手前でザックをデポ、 空身で山頂へ

空身で山頂へ

13:00 梵天尾根(ほぼ平行している登山道)と 合

合 流

流

山頂までミツバツツジが

13:05 日向大谷(メインルート) 登山道

登山道 合流

合流

13:10 両神山:1724m

秩父の北端に位置し、鋸歯状の山容を誇る。

シロヤシオ、アカヤシオ、紅葉の時期がいい。

日本武尊に関する伝説がある。

山名の由来には、①東征の折に八日間見続けて歩いたので「八日見説」

②イザナギ、イザナミの「両神説」等ある。

:@父不見山秋

:@父不見山秋

深田久弥さんの「日本百名山

両神山」を紹介すると

両神山」を紹介すると

~中略 大よその山は、三角形であったり屋根形であったりしても、

左右に稜線を引いて山の体裁を作っているものだが、両神山は異風である。

それがギザギザした頂稜の一線を引いているが、左右はブッ切れている。

あたかも巨大四角い岩のブロックが空中に突き立っているような、

一種怪奇なさまを呈している。古くから名山として尊崇されているのも

この威圧的な山容からであろう。 【深田久弥著: 日本百名山】より

日本百名山】より

:日本百名山標柱

:日本百名山標柱

岩峰なので山頂はせまい。

眺望は360°

でこの通り(雲取山~奥多摩方面)

でこの通り(雲取山~奥多摩方面)

『山頂写真はピンボケで不記載』

『山頂写真はピンボケで不記載』 トットト降りました

トットト降りました

保護網を被ったササバギンラン@ブナ平

🍄

膨らんだコバイケイソウの蕾

15:00 昇竜の滝

ヒメレンゲ

15:20 登山口、チチブサラサドウダン @山中宅

”登山バッジ”の バッグがありました、キャッシュのほうが

バッグがありました、キャッシュのほうが

16:10 道の駅「薬師の 湯」小鹿野町🚐ターミナル

湯」小鹿野町🚐ターミナル

*

行程:標高差863m/6km/5時間

10:10 白井差登山口 ⇒10:30 昇竜の滝 ⇒11:10 大又

⇒11:40・12:00 ブナ平・昼食 ⇒13:00 梵天尾根合流

⇒13:05 日向大谷合流 ⇒13:10 両神山 ⇒14:00 ブナ平

⇒15:00 昇竜の滝 ⇒15:20 登山口 =19:30 新宿駅

**

連れが『

連れが『 喜寿

喜寿 』に

』に

「横浜市敬老特別乗車証」を購入、市内 、地下鉄、モノレール無料で乗れます

、地下鉄、モノレール無料で乗れます

元町で昼食をご馳走しました

降ってます。

降ってます。

陽ざしも出てきました

陽ざしも出てきました

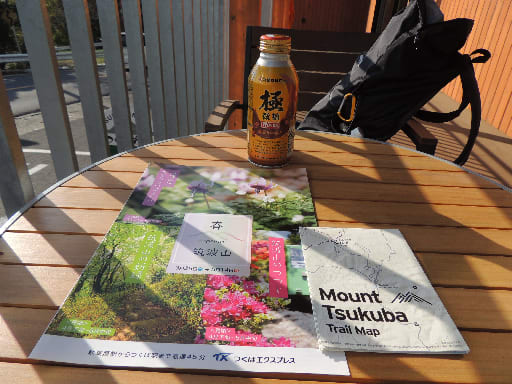

男体山へ、エイザンスミレ

男体山へ、エイザンスミレ

カタクリ

カタクリ

出船

出船 入船

入船

スタンバイ)

スタンバイ)

蛇弁財天

蛇弁財天

筑波山神社

筑波山神社

快晴でした

快晴でした

貴重だし、

貴重だし、 役に立つ・・・・・。

役に立つ・・・・・。

~塔ノ岳

~塔ノ岳

下りは大倉尾根で

下りは大倉尾根で

尾関廣』氏の銅像です

尾関廣』氏の銅像です

渉

渉

ウドン類+Etcを小屋まで

ウドン類+Etcを小屋まで

protrek(casio)

protrek(casio)

・・・鍋焼うどんが待ってる

・・・鍋焼うどんが待ってる

もらいました)

もらいました)

花粉で霞んでます

花粉で霞んでます

大丸の下り、足元は

大丸の下り、足元は 泥濘・

泥濘・ ぬかるみ・

ぬかるみ・ グチャグチャです

グチャグチャです

お汁粉よりも

お汁粉よりも ソフトクリームかな?

ソフトクリームかな?

キャンプ

キャンプ サイト経由で

サイト経由で

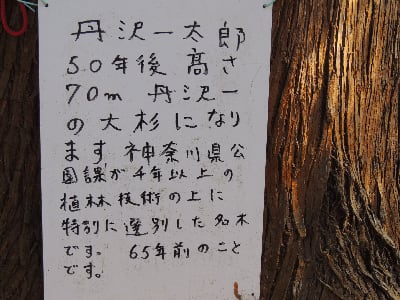

「丹沢の門」足元はフッキソウ

「丹沢の門」足元はフッキソウ

フリープラン:現地で約

フリープラン:現地で約

紅葉

紅葉

2228m

2228m

不良に

不良に

何かに見えませんか?)

何かに見えませんか?)

ピンぼけ(視力はよくなったはず

ピンぼけ(視力はよくなったはず だけど)

だけど)

苔坊主

苔坊主

下ります。

下ります。

未想定)

未想定)

撤収・・・・。

撤収・・・・。

大弛峠着、15:00発のバスで塩山駅へ

大弛峠着、15:00発のバスで塩山駅へ 戻りました。

戻りました。