五山送り火ウォークの翌日は、夕方の新幹線で帰る旅程にしていましたので、京都のプチ観光を楽しみます

朝は、久しぶりにゆっくりとした出発(笑) 南禅寺とテレビ等で良く出てくる琵琶湖疏水の水路閣を目的に出かけました

地下鉄 蹴上駅

ねじりまんぽ(蹴上トンネル)という歩行者用トンネルがあります。 これが「ねじりまんぽ」

このトンネルの上は蹴上インクラインが通っています。

インクラインとは明治時代~昭和初期まで使用されていた傾斜鉄道跡で、当時はここを荷物を積んだ運搬船が通っていました。

重い物を運ぶためにトンネルの耐久性を高くしなければならなかったので、壁があのようにねじれたそう。

ねじれたまんぽ(鉄道のしたをくぐるトンネル)という意味で「ねじりまんぽ」と呼ばれているそうです。どうやって組み上げたんだう…?よく見たら両サイドにもアーチが作られていますね。

ねじりまんぽは、JR九州ウォーキングの時に、折尾駅で見ました。折尾駅近くで見たねじりまんぽは、現存する「ねじりまんぽ」としては、我が国最大規模の正経間を誇るんだそうです。

ねじれは歩いている時はり気が付かなかった

ねじれは歩いている時はり気が付かなかった

また京都一周トレイルの標識も見かけました。このトレイルも気になる所です。

ここから、南禅寺に向かいます。

途中には「東照宮」もありました

東照宮は家康の遺言で建てられており、家康の遺髪と念持仏を祀ってあるそうです。ここも、調べてみると、見どころ一杯の名所でした。次は、立寄ってみようかな~(拝観料を払ってね~)

東照宮 と書いてあります

東照宮 と書いてあります

南禅寺に到着しました

南禅寺に到着しました

臨済宗大本山 南禅寺

南禅寺は禅寺であり、臨済宗南禅寺派の大本山。かつては京都五山,鎌倉五山の上に置かれる別格扱いの寺であり、全ての禅寺の頂点とされていました。創建は1264年。亀山天皇の勅願により立てられました。

http://www.nanzen.net/ (HP)

三門(重要文化財)

三門とは、仏道修行で悟りに至る為に透過しなければならない三つの関門を表す、空、無相、無作の三解脱門を略した呼称です。山門とも書き表され、寺院を代表する正門であり、禅宗七堂伽藍(山門、仏殿、法堂、僧堂、庫裏、東司、浴室)の中の一つです。南禅寺の三門は別名「天下竜門」とも呼ばれ、上層の楼を五鳳楼と呼び、日本三大門の一つに数えられます。開創当時のものは永仁3年(1295)西園寺実兼の寄進によって創立され、ついで応安年間に新三門へと改築されましたが文安四年の火災で焼失しました。

現在の三門は寛永5年(1628)藤堂高虎が大阪夏の陣に倒れた家来の菩提を弔うために再建したものであり、禅宗様式独特の圧倒的な量感と列柱群が力強さを示しています。(HPから)

これだけの建物ですから、柱も立派です!!

こんなに大きい! 手が回らなかったです

こんなに大きい! 手が回らなかったです

門をくぐるのも大変でした

楼上に上がります

楼上に上がります

ここは、拝観します!(^^)!

ここは、拝観します!(^^)!

急な階段を注意しながら登ります

急な階段を注意しながら登ります

「絶景かな、絶景かな」という言葉を思い出します。かの有名な石川五右衛門が歌舞伎「楼門五三桐(さんもんごさんのきり)」の中で、南禅寺三門からの満開の桜の景色を愛でて言った名台詞です。

桜の時期ではありませんが、とても見晴らしが良かったです ”絶景かな~絶景かな~”

鳥居が見えました

平安神宮の鳥居です

平安神宮の鳥居です

くろ谷 金戒光明寺 も見えました 新春のウォーキングの時に通るところです

歩いている人も小さく見えます 何となくいい気分になってしまいます (*^。^*)

山門はぐるりと歩いて回れます

山門はぐるりと歩いて回れます

法堂方向

法堂方向

左大文字火床も見えました!

昨日、ウォーキングの時には見ることが出来なかった 船型火床

しばらく絶景を楽しんだので降ります 気を付けながら・・・・

しばらく絶景を楽しんだので降ります 気を付けながら・・・・

境内を散策

さっき、見下ろした 法堂へ向かいます。山門の上からだったら、私たちも小さく見えるんだろうな~

南禅寺の法堂。豊臣秀頼により大改築された法堂ですが、明治の26年に一度消失してしまったのだそうです

今尾景年画伯畢生の大作と云われる幡龍

なんだか、じっと龍から見つめられているような気分になります

水路閣を見に行きます

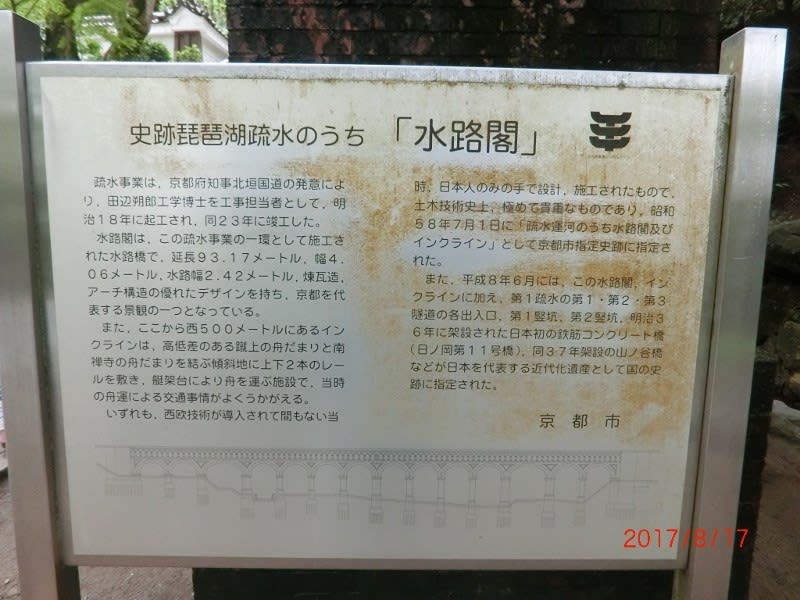

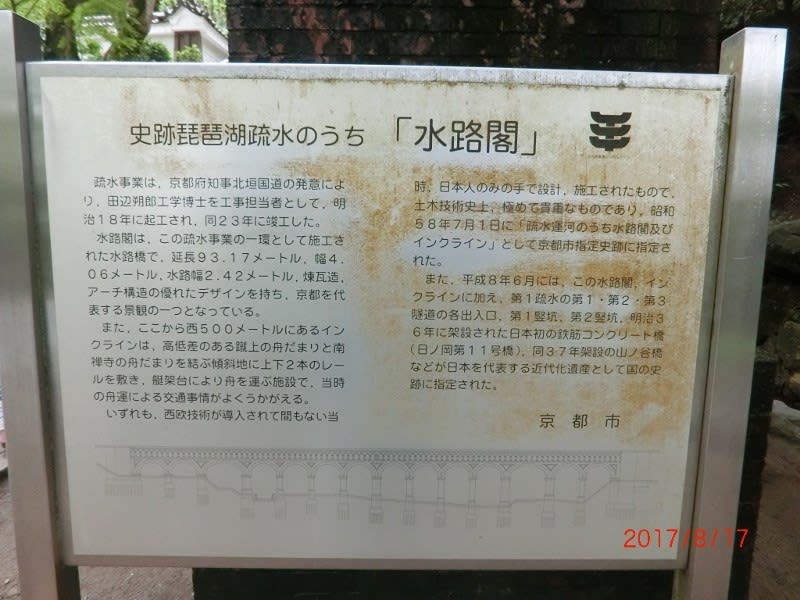

南禅寺水路閣

南禅寺の水路閣は明治23年(1890年)、琵琶湖の湖水を京都の街へと運ぶための水路橋として作られ、京都の産業発展に大きな役割を果たしたと言います。またこの水路閣の完成と時を同じくして、建設されたのが日本で初めての水力発電所です。全長93.2メートル(幅4メートル、高14メートル)という南禅寺の水路閣は、レンガ造りの当時としてはモダンな建造物でした。この当時、京都の将来の発展を担う水路閣の設計と監督を手掛けたのは、若干21歳の若者だったと言います。

古代ローマの水道橋を参考に設計されたとも言われているそうです

どこから写真を撮っても絵になります

琵琶湖疏水は、琵琶湖から京都市内に向けて引かれた水路である。滋賀県大津市で取水され、南禅寺横を通り京都市東山区蹴上迄の区間である。疏水の工事は1885年に始まり、1890年に竣工した)。当時の西洋の技術を導入しつつも設計施工を日本人のみで行ったとのこと

少し時間が早かったから、色々な所でパチリ

少し時間が早かったから、色々な所でパチリ

少し上まで上がってみました

当たり前のことですが水路閣は水路を通すための建造物で、過去の遺物ではなく今も水路閣の上には水が流れています

これが水路閣の下流の端。こちらは暗渠になっていました。この先は哲学の道につながっているそうです。

奥が、最勝院

奥が、最勝院

水路閣の上へ登る道の途中から山の方へ行くルートがあります。こういう道があると気になり、上がります

行けるところまで上がったら結構高い所まで上って来ました

ここからも、水路が見下ろせました(下には降りられませんでした)

この辺りには、南禅寺の創建者である亀山法皇の分骨の埋葬場所と山陵が有るようです

立派な鐘楼もありました

立派な鐘楼もありました

栗田山稜は御嵯峨天皇の中宮「西園寺姞子(さいおんじきつし)」の墓。

階段を上がり、山に入った先の道は、朝、着いた 地下鉄蹴上駅まで続いているそうですが、現在工事中で通行止めになっていました

ここから、また、下って戻ります

到着した時より、随分観光客が増えていました さすが、撮影スポットですよね

最後に「ポーズ」 笑(*^。^*)笑

南禅寺観光はこれで終了 次へ・・・・・

南禅寺観光はこれで終了 次へ・・・・・

立派な句碑が有りました。(15トンもある巨石)

作者の森永杉洞師は南禅寺の高僧で南禅寺の管長となる資格もあった大徳。 しかし、杉洞師は、それを断り故郷の禅寺の住職として生涯を送ったそうです。 昭和50年75歳で登仙。

哲学の道方面へ歩きます

途中少しだけですが、覗けるお寺には立ち寄ってみました

途中少しだけですが、覗けるお寺には立ち寄ってみました

南禅寺聴松院

南禅寺聴松院

「大聖摩利支尊天」を祀る。

摩利支天像は、三面六臂で、走駆する(七頭の)猪に乗っているとされるものが多い。ここから、猪が神使とされたそうです。

猪の阿吽の像が有りました

琵琶湖疏水(だと思います)

琵琶湖疏水(だと思います)

さっき見た暗渠から繋がっているのだと思います きれいな水が勢いよく流れていました

永観堂禅林寺 http://www.eikando.or.jp/mobile_jp/index.html

「永観堂」は、浄土宗西山禅林寺派総本山です。平安時代初期に書家の藤原関雄が山荘として建てたといわれていますが、のちに空海の弟子でる真紹によって、密教道場「無量寿院」と改められました。その後浄土宗に改宗しており、正式名称は「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺(しょうじゅらいごうさん むりょうじゅいん ぜんりんじ)」といいます。

夏なので、青い葉の紅葉 これが秋になり色づくと紅葉のトンネルの様になるのでしょうね・・・・・

拝観はしませんでした(汗;;;)

拝観はしませんでした(汗;;;)

哲学の道へ向かいます

哲学の道へ向かいます

日陰は無く、緩やかな上り 照り返しがきついよ~ 暑い・暑い

登りつめたところに、若王子神社の石柱

登りつめたところに、若王子神社の石柱

ここから”哲学の道”を歩きます

京都の哲学者、西田幾多郎がこの道を思索にふけりながら散歩していたことから「思索の小径」と言われていました。その後、西田幾多郎の愛弟子田辺元や三木清らも好んでこの道を散策したことからいつしか「哲学の道」とも言われるようになり、1972年に正式に「哲学の道」と銘々されました。

南は永観堂の北東方向の若王子神社あたりから始まり、北は銀閣寺まで続く疎水に沿った散歩道です。

京都疎水は明治時代の京都の一大事業として作られた人工の水路です。南禅寺の水路閣も疎水の水を流すために作られたものです。哲学の道に流れている疎水は大津で取水されたあと長いトンネルを経て蹴上(けあげ)に到達します。蹴上から分水して北上する疎水が南禅寺水路閣を経て哲学の道に流れています。

哲学の道は、疎水の西側に散歩用の石畳が敷かれ、日本の道百選にも選ばれている散歩には最適の道です。

木陰の下、気持ちよく歩けます

銀閣寺方面からは、途中まで歩いたことは有りますが、こちらの方向からは歩いたことは有りません

暑い時期なので、ほとんど歩く人にはお会いしませんでした 外国からの観光客の方と何人かすれ違ったかなぁ???

ここも写真スポットかなぁ~

ここも写真スポットかなぁ~

はじめは、銀閣寺まで歩く予定でしたが、

黒谷の文字を見て、そちらへ下ることにします

ここで、哲学の道とはお別れです

くろ谷 金戒光明寺手前で小腹が空きましたので、スーパーでパンと冷たい飲み物を買い、岡崎神社の中で小休止

いただきます おやつタイムです♬♬

ここも立派な本殿があります

休憩の後は、くろ谷さんへ・・・・・・

休憩の後は、くろ谷さんへ・・・・・・

こちら側からは入ったことは有りません

江姫の供養塔

極楽橋を渡ります

くろ谷 金戒光明寺

http://www.kurodani.jp/index.html (HP)

お正月の新春古都を歩く」のウォークの時には、平安神宮からここに歩いてくるコースです

大きな山門が印象的なお寺ですが、今回は反対側から入ったので、山門から外に出て行きます

山門は万延元年(一八六〇年)の完成。

写真では、隠れて見えませんが、楼上正面に後小松天皇宸翰「浄土真宗最初門」の勅額があります

今回は、南門から入り、こちら側に出てきました

この石柱も覚えています

この石柱も覚えています

平安神宮にようやく到着しました

http://www.heianjingu.or.jp/ (HP)

http://www.heianjingu.or.jp/ (HP)

せっかくなので、中をちらりと見てみます

流石に、初詣の時の賑わいはありませんね(笑)

次は、来年のウォークの時にここに来る予定です (ホテルは予約済みだからなぁ) 楽しみです

京都市美術館前を通過します

平成31年度内のリニューアルオープン向けて、改装の為休館

平安神宮からバスに乗って京都駅へ・・・・・・ バスは涼しくて快適でした

京都駅でお昼&お土産購入 そして、新大阪へ在来線で移動

新大阪でアイスを食べました 美味しいよ~

新大阪でアイスを食べました 美味しいよ~

義弟のTさんがわざわざお土産を持って新大阪まで来てくれました

美味しいお土産です お休みの時に、ありがとね~ 新幹線の時間を早めていたので、あっという間のお別れでした

新幹線の中でのんびりしました

新幹線の中でのんびりしました

朝、ホテルを出てから結構ウロウロ観光していたようです

朝、ホテルを出てから結構ウロウロ観光していたようです

二日間、いや前の晩夜行バスで出発だから、2.5日かな??? 今回も密度の濃い、楽しいウォーキング&観光でした

1週間前はどうもお天気が良くないらしいとFBでも皆さんが書き込まれていたのですが、当日は晴天! ラッキーでした

また、ご褒美の宇治金時やお疲れ様会、壬生寺の六齋念仏など楽しいイベントが盛りだくさんで、疲れを感じる暇は無かった(笑)

遠征の時ぐらいしかお会いできないウォーキングのお友達にも会え、また、新しいお知り合いも出来ました 感謝ですね( *´艸`)

充実の二日間は、あっという間に終わりました

☆おしまい☆

今回初めての参加でした。そしてファイナルハイク!

今回初めての参加でした。そしてファイナルハイク!

バナナとアクエリアスの引換

バナナとアクエリアスの引換

20時ごろに花火が上がりました!

20時ごろに花火が上がりました!

でも、楽しく歩けました!

でも、楽しく歩けました!

良く歩きました!

良く歩きました!

ねじれは歩いている時はり気が付かなかった

ねじれは歩いている時はり気が付かなかった

東照宮 と書いてあります

東照宮 と書いてあります

南禅寺に到着しました

南禅寺に到着しました

こんなに大きい! 手が回らなかったです

こんなに大きい! 手が回らなかったです

楼上に上がります

楼上に上がります ここは、拝観します!(^^)!

ここは、拝観します!(^^)! 急な階段を注意しながら登ります

急な階段を注意しながら登ります

平安神宮の鳥居です

平安神宮の鳥居です

山門はぐるりと歩いて回れます

山門はぐるりと歩いて回れます 法堂方向

法堂方向

しばらく絶景を楽しんだので降ります 気を付けながら・・・・

しばらく絶景を楽しんだので降ります 気を付けながら・・・・

少し時間が早かったから、色々な所でパチリ

少し時間が早かったから、色々な所でパチリ

奥が、最勝院

奥が、最勝院

立派な鐘楼もありました

立派な鐘楼もありました

南禅寺観光はこれで終了 次へ・・・・・

南禅寺観光はこれで終了 次へ・・・・・

途中少しだけですが、覗けるお寺には立ち寄ってみました

途中少しだけですが、覗けるお寺には立ち寄ってみました

琵琶湖疏水(だと思います)

琵琶湖疏水(だと思います)

拝観はしませんでした(汗;;;)

拝観はしませんでした(汗;;;)

哲学の道へ向かいます

哲学の道へ向かいます

登りつめたところに、若王子神社の石柱

登りつめたところに、若王子神社の石柱

ここも写真スポットかなぁ~

ここも写真スポットかなぁ~

休憩の後は、くろ谷さんへ・・・・・・

休憩の後は、くろ谷さんへ・・・・・・

この石柱も覚えています

この石柱も覚えています

新大阪でアイスを食べました 美味しいよ~

新大阪でアイスを食べました 美味しいよ~

新幹線の中でのんびりしました

新幹線の中でのんびりしました 朝、ホテルを出てから結構ウロウロ観光していたようです

朝、ホテルを出てから結構ウロウロ観光していたようです

茶房 いせはん

茶房 いせはん

ここで完歩宴会が開催!

ここで完歩宴会が開催!

乾杯(*^。^*) いただきま~~~~す!!!!

乾杯(*^。^*) いただきま~~~~す!!!! 新撰組で知られたお寺とだけは知ってました

新撰組で知られたお寺とだけは知ってました 入口にて

入口にて

見ているだけで手に汗握る!

見ているだけで手に汗握る! 何とか成功

何とか成功

嵐電 四条大宮駅 送り火の飾りがありました

嵐電 四条大宮駅 送り火の飾りがありました 外はむう~っとするような暑さ 電車の中は快適

外はむう~っとするような暑さ 電車の中は快適

足湯か~ 良いなぁと思いつつ、お地蔵さんをナデナデ

足湯か~ 良いなぁと思いつつ、お地蔵さんをナデナデ

お天気が心配だったのですが、青空が広がりました! 良かったぁ

お天気が心配だったのですが、青空が広がりました! 良かったぁ

天龍寺

天龍寺

人が多いなぁ

人が多いなぁ 大河内山荘前を通過

大河内山荘前を通過 少しづつ人が少なくなってきます

少しづつ人が少なくなってきます

木陰は歩きやすいけど、汗はどんどん流れます!

木陰は歩きやすいけど、汗はどんどん流れます!

落柿舎が見えます

落柿舎が見えます

西行井戸

西行井戸

ウォーキングの時は、残念ながら通り過ぎます

ウォーキングの時は、残念ながら通り過ぎます

手を合わせます 雨が降りませんように!

手を合わせます 雨が降りませんように! 見上げるような大きさです

見上げるような大きさです

大覚寺

大覚寺 大澤池

大澤池

池の近くになるとこの看板が 去年も有ったのを思い出します

池の近くになるとこの看板が 去年も有ったのを思い出します

思わず写真に撮りました📷

思わず写真に撮りました📷

仁和寺に着きました!

仁和寺に着きました!

ご飯を食べたら出発だよ

ご飯を食べたら出発だよ

龍安寺前通過

龍安寺前通過 金閣寺はもう少し!だよ

金閣寺はもう少し!だよ

今年も 「護摩木」を奉納しました

今年も 「護摩木」を奉納しました

船岡山に到着

船岡山に到着 小高い山です

小高い山です

25キロとの分岐点だけど、迷う事なく右の➡へ進みます

25キロとの分岐点だけど、迷う事なく右の➡へ進みます

ここでもドリンクサービス

ここでもドリンクサービス

大文字火床

大文字火床

水の中は気持ちいいのでしょうね

水の中は気持ちいいのでしょうね 亀の飛び石

亀の飛び石

今年のバッチ 船形火床

今年のバッチ 船形火床

住宅地の中 ここからが急な上り坂

住宅地の中 ここからが急な上り坂

都市高速の上を渡ると

都市高速の上を渡ると

さあ、登り初めだよ!

さあ、登り初めだよ!

一合目

一合目

大師樅

大師樅 お砂ふみも有るんですよ

お砂ふみも有るんですよ 二合目~

二合目~

力水

力水 冷たい水で手を冷やす

冷たい水で手を冷やす 三合目

三合目

ここは良い眺めなんです

ここは良い眺めなんです

花尾山遊歩道との分れ

花尾山遊歩道との分れ 見巡りの松

見巡りの松 四合目

四合目

再び 歩きます

再び 歩きます 五合目

五合目 そして、また歩く

そして、また歩く

六合目

六合目

この下には石積みのアーチ型の橋が架かっています

この下には石積みのアーチ型の橋が架かっています

七合目 後少しかな~

七合目 後少しかな~

八合目到着

八合目到着 ここからの道は少し靄がかかってました

ここからの道は少し靄がかかってました 階段を上ると ビジターセンターです

階段を上ると ビジターセンターです

ケーブルカー山上駅

ケーブルカー山上駅 まだ、運行前です

まだ、運行前です あと少しで、山頂です

あと少しで、山頂です 歩いている所は「雨情通路」

歩いている所は「雨情通路」 1957年 北九州市に合併前で 「八幡市」ですね

1957年 北九州市に合併前で 「八幡市」ですね ゆっくりと登り

ゆっくりと登り 山頂到着です 622メートル

山頂到着です 622メートル

おやつタイムでエネルギー補給

おやつタイムでエネルギー補給

しばし休息の後は、下ります

しばし休息の後は、下ります

権現神社

権現神社 これは、

これは、 権現山九合目

権現山九合目 山頂に到着 皿倉山より少しだけ低い 残念

山頂に到着 皿倉山より少しだけ低い 残念

力が貰えそうな気がしました

力が貰えそうな気がしました 平らな道です のんびり歩く

平らな道です のんびり歩く

鷹見神社の奥の院

鷹見神社の奥の院

木陰は歩きやすいですね~

木陰は歩きやすいですね~

ケーブル駅にも寄りました 七夕飾りですね

ケーブル駅にも寄りました 七夕飾りですね 山登りより、夏はこっちかな(^^♪

山登りより、夏はこっちかな(^^♪

良く歩けて満足です

良く歩けて満足です