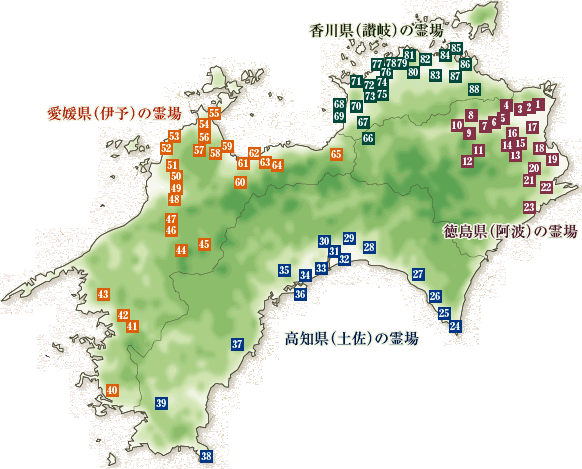

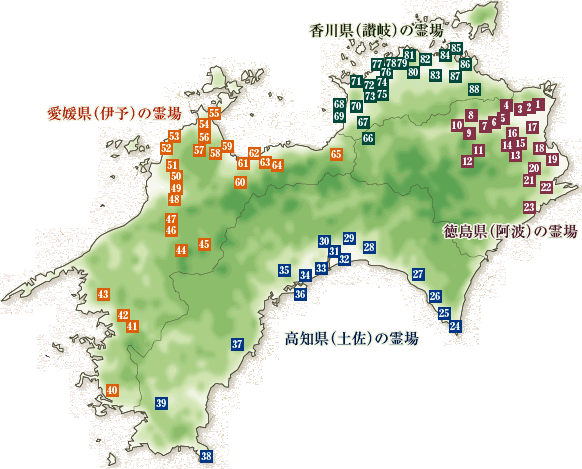

第88番札所 大窪寺

大窪寺の歴史・由来

八十八ヶ所結願(けちがん)の霊場「大窪寺」。徳島県の県境に近い矢筈山(標高782m)の東側中腹に位置します。縁起によると、養老元年に行基菩薩がこの地を訪れた際に、霊夢を感得し草庵を建て修行をしたと言われます。弘仁7年に、唐から帰国した弘法大師が、現在の奥の院近くの胎蔵ヶ峰という岩窟で、虚空蔵求聞持法を修法し堂宇を建立。等身大の薬師如来坐像を彫造し本尊とされました。また唐の恵果阿闍梨より授かった三国(印度、唐、日本)伝来の錫杖を納めて大窪寺と名づけ、結願の地と定めました。本堂西側にそそりたつ女体山には奥の院があります。大師が本尊に水を捧げるために独鈷で加持すると清水が湧き出たと伝えられます。その水を薬とともに服用し、ご利益を受ける人も少なくありません

女性の入山が、早くから認められ女人高野としても栄え、一時は百以上の堂宇を誇っていました。しかし天正の兵火や明治33年の火災などで寺勢は苦難を繰り返します。しかし高松藩主の庇護や歴代住職の尽力により興隆。結願聖地の法灯を守り続けています

仁王門

平成2年(1990年)に完成した西側から入る鉄筋の仁王門

奉納された、大草履

上にぼくちゃんが並んで写ったのを見ると、その大きさが良く分かりますよね~

鐘 楼

元気にひと突き

到着しましたよ~♪ と ゴ~~~~~~~~ン

良い音が響き渡ります

良い音が響き渡ります

そして、合掌 無事に到着しました のご報告です

仁王門から階段を登ると

本堂では無くて、まず、大きな弘法大師像と大師堂の所に出てきます

まずは、本堂にお参りしようと思い、ひとまずここは通過です

後からお参りに行きますね

<大師堂>

本堂へ向かいます

さすが、結願のお寺です 沢山の人がお参りに来られているのが遠くからも判ります

本 堂

礼堂と中殿、多宝塔の奥殿があります。この奥殿に本尊・薬師如来と三国伝来の錫杖が安置されています。通常薬師如来は左手に薬壺を持っていますが、大窪寺の本尊である薬師如来はホラ貝を持っているそうです(秘仏なので見る事はできません)

次々と参拝の方がお参りに来られます

人が絶える事はありません

記念撮影です 団体写真用の看板を少し拝借

阿弥陀堂

阿弥陀堂。『四国遍路の寺』によると奥之院の本尊が阿弥陀如来で、それを下ろして本堂としたのが阿弥陀堂だそうです(阿弥陀如来が根本本尊)。また、「本坊を遍照光院といっているので、大日如来をまつったことも確かです。」と述べられています

大師堂

石段を登った所にあります。内部にはお砂踏みができる道場があります。八十八ヶ所の小さな本尊が祀られ、一周すれば参拝と同じご利益が得られると言われます。

大師堂の近くにありました

お砂踏み道場(8:00~16:00まで出来るそうです)

寶杖堂

「同行二人」を共にした金剛杖などは、大師堂脇の寶杖堂(ほうじょうどう)へ奉納されます。これらは毎年春夏の「柴灯護摩供(さいとうごまく)」で供養されます。

寶杖堂前に「原爆の火」も有りました。広島に落とされた原爆の火を福岡の方が形見として持ち帰られ、それを分灯して灯し続けているものだそうです。

こんな看板が有れば、やっぱりお決まりの・・・・ですね

納経所に御朱印をいただきに行きますが、長蛇の列

今までお参りしたお寺の中で一番の行列の長さでした

納経所では、御朱印を頂けます。

そして、ここまで同行して来てくれた金剛杖を納める事が出来ます

★四国霊場八十八ヶ所巡礼用品・金剛杖について

弘法大師空海の分身といわれる大切な道具です。お遍路さんは「お杖さん」と呼んで大事にします。お遍路さんの実用必需品で、特に、疲れてきた時や登りの山路では有り難味がわかります。

昔、金剛杖は、お遍路の途中で倒れた時に卒塔婆の代わりになるものでした。ですから、金剛杖は今でも上の方が卒塔婆の形になっているのです。

この部分は、保護しなければなりませんので、上部に布カバーがついたものが望ましいとされています。さて、実際にアスファルトの道を突いて歩くと先がささくれだってきますが、決して、刃物で削ったりしてはいけません。ささくれだって来たら、路面に擦り付けて取ります。

また、橋の上では突いてはいけないきまりになっています。 昔、宿に困ったお大師さまが、番外霊場十夜ヶ橋の橋の下で寒さに耐えながら野宿されたという伝説に由来したお遍路の心得です。お大師さまが橋の下で寝ていたら失礼になるからというのがその理由です。

宿についたら、まずすることは、金剛杖の先を洗い清め、タオルで拭き、床の間など部屋の一番良い場所に立てて置きます。そして、合掌してお礼の言葉を述べてから一日の行を解きます。

「杖より先に自分を休めるな」と「汚い所に置かない」といわれています。ですから、道中の休憩時も、杖を先に休ませてから腰を下します。また、お手洗いへ入るときは持って入らず、必ず外へ置きます。

その時、気をつけなければいけないことは、置き忘れすることです。どんなに気をつけていても一度や二度は置き忘れをしてしまいます。 置き忘れをすると取りに戻らなければならないことになります。 置き忘れには充分注意が必要です。また、人の忘れた杖を拾って使ってはいけない事になっています。 他人の業を背負って歩くことになるからだといわれています。

お遍路を無事完了したとき、杖は第八十八番札所大窪寺に納めるのが一般的ですが、自宅まで持ち帰り大事に保管した方が良いという人もいます。いつか肉親があの世に旅立つ時、金剛杖を添えてやればその功徳で冥土の旅も安心だからだそうです。

私達はここ、大窪寺に金剛杖を納めて帰ることにしました(有料です)

今までお世話に本当に感謝・感謝です。指を差しているのが二人の金剛杖です。上にカバーをかけていましたが、そこの所は最初に買った時の白い木の色のままでした

そして、金剛杖に付けていた お友達から頂いたお守り、ストラップも納めて帰りました

そう考えてみると、私達のお遍路さんには沢山の方が同行されていたんですよね

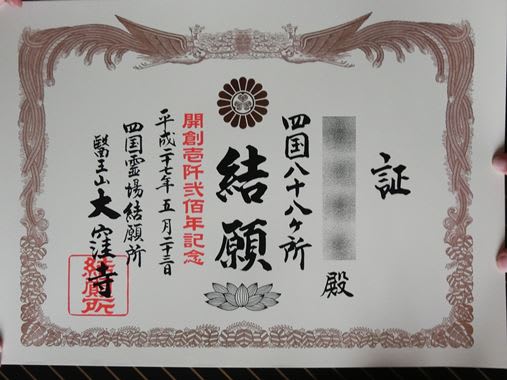

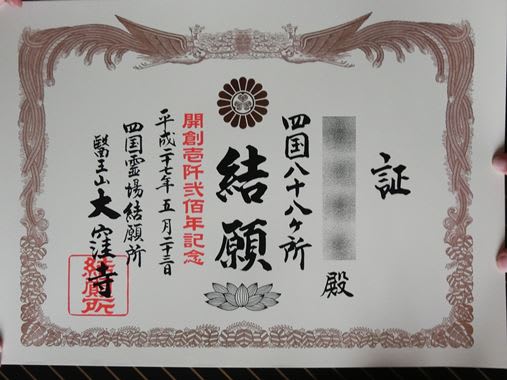

そして、こちらも 念願の「結願」の証明書(有料ですが)も頂いて帰りました

余談ですが、実はこの証明書を持って帰る為に、「賞状入れの筒」を持って行っていました

でも、納経所でこの結願証明書と一緒に持って帰る為の「筒」を、証明書一枚につき1本づつ、頂けましたので、北九州から持参した筒はそのまま持って帰る事になってしまいました(笑)

こんな歌が読まれた「結願の石碑」もありました

これで、無事にお参りも終わりました ゆっくりと大窪寺の中をお参りでき、散策できました

私達のお遍路さんの旅もここで一旦終わりとなります 本当に本当に無事に到着できて良かった

疲れてはいますが、足取りは軽い

(そんなものですね・・・・・・)

(そんなものですね・・・・・・)

二天門からお寺の外にでます

振り返ると、こんな風景が見えます

本堂(礼堂、中殿、奥殿=多宝塔)。背後にそびえるのは女体山(標高は763m)

二天門(楼門)

正面から

階段を下りて・・・・・

この日最後の記念撮影です

後は、今日宿泊の「民宿八十窪さん」へ

その前、門の前に有る 八十八庵 で 笹団子のおやつです

もちもちで美味しい

八十八庵の横に、「休憩広場」がありました

ここにはトイレもあり、野宿するお遍路さんが寝ることが出来るベンチ(スペース)も有りました

明日は、ここから出るコミュニティバスで帰るのです

二丁石 切幡寺は10番札所です

この日の宿泊 「民宿 八十窪」さんです

お部屋でゆっくりします

のんびりした気分で、今日頂いた 結願証と任命書を持ってハイ!チーズ

(顔は隠れて見えないね~)

お風呂に入ってさっぱり お部屋でゆっくりした後は お楽しみの夕ご飯です

八十八窪は「結願のお祝い」で夕食のご飯に「お赤飯」がでます

宿泊の方は、私達も含めて9名 皆さん結願をされてからの宿泊です

これまでのお遍路さんの話題で盛り上がります

そして宿のおばあさんがとてもお元気な方で、色々な話で場を盛り上げてくれます

楽しい楽しい時間を過ごせました

そうそう、大窪寺へ向かう坂道で私達を抜かしていった「自転車のお兄さん二人」もここに宿泊でした

最初は全く気づかなかったのですが、ふとしたことでぼくちゃんが話をし、気づいたそうです

向こうも抜かしていった事は覚えていたらしいのですが、まさかここでバッタリ出会うとは思っていなかったそうです(私達も、そうですが・・・・・)

ここでも、偶然の出会いが有りました

このお兄さん二人は、翌日も自転車での旅が続くそうですので、お菓子とチロルチョコで お接待(笑)

あまい物、大好きとのことでとても喜んでもらえましたよ

昨年7月にふとしたきっかけでで歩き始めたお遍路さん

偶然にも「四国八十八ヶ所霊場開創1200年」に当たる年でこの5月の末までがその期間に当たっていました

最初はこの1200年の記念の期間を気にしてはいませんでした。でも、この期間に結願できるかもしれないとなってくると・・・・・ 頑張ってみようかと

土日のお休みを利用して、夜行バスでの強行軍の時もありましたが、それも楽しい思い出です。

88か所のお寺で見たこの幟も、次にお参りに行く時には無いのかと思うと、何だか感慨深い・・・・

そしてお遍路の旅をしている間、四国の地で沢山の方と出会いました

お別れの挨拶をしたのに不思議な事に何度も出会った方もいらっしゃったし、お菓子や飲み物を下さった方、道を教えて下さった方、電車やバスの事を案内して下さった方、同じ民宿に泊まり沢山のお話をした方 等々

そのすべてが私達にとっては温かな「お接待」でした

良い旅をすることが出来ました 本当に感謝の気持ちで一杯でした

この日は、ゆっくり、ぐっすりと寝ました

明日は、朝、ゆっくり時間が有るので、今度は「朝の大窪寺」へお参りして、帰途に付きます

帰りつくまでが旅行なので

結願のブログもやっぱり、もう少しつづく・・・・・ですね

結願のブログもやっぱり、もう少しつづく・・・・・ですね

いただきます 野菜や山菜、焼き鮭 豪華版

いただきます 野菜や山菜、焼き鮭 豪華版

何度見てもでっか~~~~い

何度見てもでっか~~~~い

=33333

=33333

」は発見出来なかったなぁ

」は発見出来なかったなぁ

ご飯は食べたのでおやつです

ご飯は食べたのでおやつです

愛用のリュックを背負っての旅は続きます

愛用のリュックを背負っての旅は続きます

結願のブログもやっぱり、もう少しつづく・・・・・ですね

結願のブログもやっぱり、もう少しつづく・・・・・ですね

)

)