9月24日(日) 二日目です

今日も、朝は空気はひんやりとして、日差しは雲に隠れて、ウォーキングにはぴったりです

(やはり、まだまだ、日差しが有ると暑いもんね ☀☀)

[ 24日(日) ] 伝統と浪漫の西コース 美術の森探索コース 20キロ を歩きます

会場には、「九州マーチングリーグ」の旗が並んでいます

開会式です!

体操もしっかりと!

体操もしっかりと!

昨日と同じく小倉祇園太鼓のお見送り有り

昨日と同じく小倉祇園太鼓のお見送り有り

スタート 昨日と同じく、行列・行列

スマッキーくんもお見送り

スマッキーくんもお見送り

そして、北九州のMさんのワンちゃん達も見送ってくれました

そして、北九州のMさんのワンちゃん達も見送ってくれました

この子たちも立派な参加者ですね(ゼッケンつけてますね)

今回は勝山公園に中を通って進みます

昨日のスタート時よりも、歩く道が広いので歩きやすいです

アルモニーサンク(ホテル&ホール)前を通過します

原町緑道を通って、清水に入ります。ここは、旧長崎街道を歩く事になります

二日目は、前半は長崎街道を歩きます

◎長崎街道◎

江戸時代、徳川幕府は江戸中心の街道を幹線道路とし、全国に宿駅を整備しました。街道には五街道と脇街道がありました。豊前小倉と長崎を結ぶ長崎街道は、九州で唯一の脇街道です。57里(約228キロメートル)のこの街道には25ヶ所の宿場があり、このうち福岡藩内の黒崎・木屋瀬(現在の八幡西区内)、飯塚・内野(飯塚市内)、山家・原田(筑紫野市内)の各宿は、筑前六宿と呼ばれ、大変なにぎわいをみせました。

長崎街道は鎖国体制を敷いていた日本の中で、唯一外国との文化交流や通商の窓口にしていた長崎から西洋の文化や新しい技術などを伝える文明の道として、重要な役割を果たしていました。長崎奉行やオランダ商館長が江戸往来に利用し、また九州西半の大名が参勤交代のために通った他、多くの学者や文人、象やクジャクなどの動物も通っています。

歩いている道に「長崎街道」の表示があります

歩いている道に「長崎街道」の表示があります

長崎街道のプレートが有ります

長崎街道のプレートが有ります

◎九州鉄道茶屋町橋梁◎ 北九州市の指定遺跡

板櫃川の支流、槻田川に架かる赤煉瓦造りのアーチ橋は、明治24年4月に開通した九州鉄道大蔵線の橋梁として構築されたものである。橋梁の壁体は煉瓦の長手と小口を交互に積んだイギリス積で、アーチは煉瓦の小口を五段積にした弧型アーチ、アーチの載る迫台は花崗岩の石積みである。壁面は、北側の一部分だけ一段ごとに煉瓦を迫出して意匠としている。その後官営八幡製鐵所の開業などに伴い、明治35年戸畑線(現JR鹿児島本線)が開通、同44年9月に大蔵線は廃線となった。

途中の街道沿いに足の形の像が置かれていました

昭和6年と彫られているので比較的新しいもののようですが、不思議な像です

皿倉山も随分近くに見えてきました

◎荒生田の一里塚◎

◎国境石◎

◎国境石◎

この国境石は、建立された当時の位置にあるそうです 昔の人もこの石を同じ目線で見ていたかと思うと感慨深い・・・・

そして、チェックポイントの高見神社に到着しました

◎高見神社◎

約10万平方㍍の広大な鎮守の森と桜の名所に囲まれた高見神社は、19柱の神様を祭る由緒深い神社です。

神功皇后が、新羅・百済・高麗に守護軍を派遣した際、岡(旧遠賀郡)県主・熊鰐は山口県豊浦まで迎え、御船に三種の神器を奉り、洞海湾まで導き、湾岸の小山・大字尾倉字高見(現スペース・ワールド西側)に戦勝祈願のため、高祖神12柱を祀ったのが創始と伝えられます。以後、県主や歴代城主らに厚く庇護され、江戸時代には高見大神宮と称されました。

明治29年(1896)、官営八幡製鐵所の建設に伴い一時、春の町の豊山八幡神社に遷移されましたが、昭和8年(1933)、平成天皇ご誕生と日本製鐵株式会社発足を慶機に10年がかりで現在地に社殿を建立、遷移されました。その後、若宮社など3社の7柱が相殿に祭られ、ご祭神は19柱となりました。

毎年1月、新日鐵住金八幡製鐵所や関連会社が開く新年安全祈願祭は恒例行事となっており「ご安全に」の声が境内に響きます。氏子は八幡製鐵所並びに高見地区。

HP ↓

http://takamijinjya.com/index.html

境内の中に、吸い込まれるようにみんな上がって行きます

境内の中に、吸い込まれるようにみんな上がって行きます

バナナと飴、ドリンクで一休止

40キロとはここで分かれ、緑の20キロに進みます ==333

ここからは、森の中の道を進みます

ここからは、森の中の道を進みます

これまでの、街中の道とは全然違います。でも、ウォーキングだったら街中を歩くより、ここの方が楽しいかな??

そして、この辺りは、ぼくちゃんの最近の自主トレコースです

20キロコースは ”美術の森探索コース”

高見神社からは森の中を歩きます。そして、美術館近くを通るときには、屋外にいくつか彫像が置いてあるのです

落葉の道

落葉の道

修繕工事のため、本館は平成27年9月から、休館中です。

リニューアルオープンは、平成29年11月3日だそうです(もうすぐですね)

美術館は、高台にあるので、眺めが良いのです(その分、上って来たけど・・・・)

全景はこの様な建物です。

全景はこの様な建物です。

この時歩いているコースは、美術館の屋根を見下ろす道になってますね

ここからは、また少し緩やかだけどしばらく上りになります

この辺は、八幡東区と戸畑区の区境になります

小倉北区(勝山公園)➡高見神社(八幡東区)➡戸畑区に入りました

再び戸畑の街中に入ります

ゾウのぱん 🍞少し気になるけど、また今度にしよう

アイス休憩 今日は、ガリガリ君ではなくて、ミルクックにしました これも美味しいんだよ

20キロコースには入っていませんが、この「なんじゃもんじゃ通り」には歩道になんじゃもんじゃの木が植えられています

4月下旬から5月上旬に純白の花をいっぱいに咲かせ、見ごろを迎えます。

そして、夜宮公園にある夜宮池と日本庭園には、約7,000株の花菖蒲が植えられており、花の季節には菖蒲祭りも開催されています。

明治44年に建てられた国の重要文化財「旧松本家宅(西日本工業倶楽部」も有ります

矢印の通りに歩きます

矢印の通りに歩きます

商店街を抜けると

ウェルとばた 二つ目のチェックポイントです

バナナ、いただきます

バナナ、いただきます

コースは、ウェルとばたの中を通り抜けるようになっています。中には、戸畑祇園山笠が展示されています

◎戸畑祇園大山笠◎

戸畑祇園大山笠は国の重要無形民俗文化財に指定されており、博多祇園山笠、小倉祇園太鼓とともに福岡県の夏の三大祭りと称され、平成28年には、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

210年を越える歴史を誇り、昼は4基の大山笠が古式ゆかしく12本の大幟を立て、練り歩きます。

HP ↓

昨年は、桟敷席で山笠を鑑賞しました(鑑賞券を頂いたので !(^^)!)

少し高いところから観る山笠は、提灯を組み上げるところも、競演会で大山・小山 の8基の山が走る様子もとても見応えが有りました

ここからは、小倉のゴール 勝山公園へ向かって帰ります

行きは長崎街道、帰りは唐津街道を歩きました

唐津街道は江戸時代に整備された街道の一つ。長崎街道から分かれ博多等を経由して肥前国松浦郡唐津(現佐賀県唐津市)に至る。起点については大里(現北九州市門司区)、小倉(現北九州市小倉北区)、若松(現北九州市若松区)、木屋瀬(現北九州市八幡西区)など諸説あるそうです。長崎街道の脇街道としての役割のほか、沿線の福岡藩(黒田氏)、唐津藩(小笠原氏ほか)の参勤交代にも使用された

ここが「唐津街道」 ちょっと寂しいかな

ここが「唐津街道」 ちょっと寂しいかな

北九州はあちこち歩いたり、車で通っていますが、この道は初めてでした。1本外れた大通りは、バスで通ったり、歩いたりなど利用する道だったのですが、住宅地の細い道です。

この橋の下は、「くろがね線」です

この橋の下は、「くろがね線」です

くろがね線は、新日鐵住金(旧・新日本製鐵)が北九州市戸畑区・八幡東区に設けている八幡製鐵所の、戸畑地区と八幡地区を結ぶために敷設した専用鉄道の通称である。

八幡製鐵所では、戸畑で操業していた東洋製鐵と1921年に合併した当時から、戸畑地区で生成する熔銑を船舶で八幡へと輸送していたが、海上輸送のリスクと不経済性が指摘されていた。一方八幡地区では、鉄の製錬過程で発生する鉱滓(こうさい)の処理が問題化していた。これらの打開策として建設されたのが、くろがね線である。1927年3月に起工し、1930年2月に開業した。開業当初は、戸畑から八幡へは銑鉄を輸送し、鉄の製錬工程の一端を担う一方、八幡から戸畑へは埋め立て用の鉱滓を輸送し、戸畑地区の拡張に寄与した。

開業時は炭滓線(たんさいせん)と命名されていたが、炭滓の輸送がほとんどなくなったことから1972年に社員公募を実施し、現在のくろがね線という通称が生まれているそうです

かつては複線であったが現在片側の線路は撤去されています

かつては複線であったが現在片側の線路は撤去されています

給水ポイント

水分・糖分補給 (''◇'')ゞ

水分・糖分補給 (''◇'')ゞ

旧唐津街道のコース設定でしたが、面白い看板が有りました

きんたま坂 思わず、立ち止まって クスリ(笑 ( ´艸`)) そしてパチリ 📷

旧唐津街道の坂に「きんたま坂」と名前がついた坂があります。筑前國側(現在の戸畑区)から国境(境川)を超えて、豊前国に入り

坂を上り、頂上から眼下の小倉の城下町や遠くに長州を眺める事が出来た場所です

ここには「金玉坂」と彫られた石柱があったようですが、現在は不明となっています。

金玉坂と呼ばれる面白い名前の語源が諸説有るようです

①昔、この付近に木こりが住んでいて、囲炉裏のところで、寝ていたときに、囲炉裏の火が男の急所に燃え移り、その事によって名前が付けられた説。

②この付近でバレイショがとれていて、別名金玉イモと呼ばれた事から名前が付けられた説。

③ここで決闘が行われ、一人が木の根に足が引っ掛かり、そのはずみで木の根か石で急所を打って動けなくなり相手に討たれた事から、名前が付けられた説。昭和25年頃まで、地蔵様が祀って有ったと言う説

そのほかに「重い荷物を運ぶ馬がこの金玉坂を登る時に悲鳴をあげたから・・・」これが一番納得かも (#^.^#)

ここは、もう小倉北区です 。途中から、再び一緒に歩いている北九州のIさんから、小笠原藩の処刑者の供養塔が有ると教えて貰いました。

この平松地区には、処刑場が有りました。江戸時代には、八百屋町に「獄屋」がありました。死罪が確定した者は処刑のために八百屋町→室町筋→鋳物師町→平松へ出て、板櫃川の「地獄橋(今は極楽橋)」を渡り、首切地蔵の前を通り処刑場で処刑されました。

◎日明濱處刑諸霊塔◎

この処刑場では多くの者が処刑されましたが、中でも有名なのは小笠原6代藩主忠固の時代の文化11年(1814)に、小倉で小笠原藩を二分する騒動(白黒騒動)があった時のリーダー格の儒学者上原余市は吉見陣(俗称砲台山)の烽火台に火をつけたので「火あぶりの刑」に処せられました。その、沢山の処刑者たちの供養塔は今でも残っています

真向かいに見えるあたりが「処刑場」だったそうです

ゴールに向かって、歩きます 新幹線の高架も見えてきました

再び、長崎街道に入ります

西小倉駅

西小倉駅

西小倉駅の前には、「小倉城」の大門跡が有ります

誰でも見えるようにしてあるのですが、ガラスに水滴がついて、良く見えません

何度が見ているところなので、看板を確認してから先に進みます

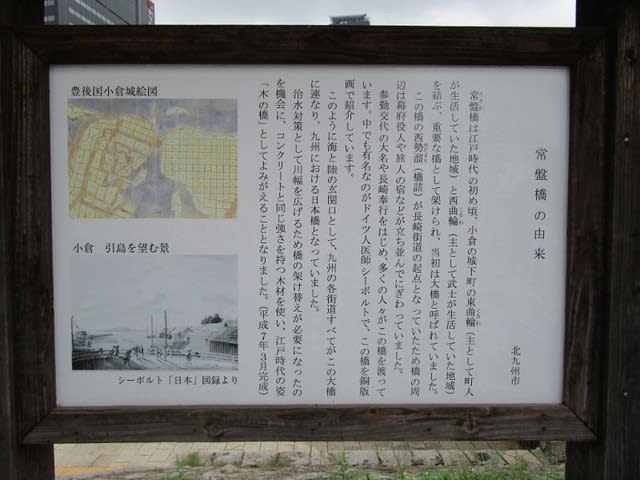

長崎街道を、常盤橋に向かって進みます

長崎街道を、常盤橋に向かって進みます

黒い郵便ポスト

ここには、室町郵便局が有り(現在、移転) 長崎街道のイメージに合わせて設置、局が移転後もそのまま残っています

常盤橋が見えました!

昨日は、この橋の反対側の道を歩いて、ゴールでした

こちら側には、昔の常盤橋の橋脚が有ります

こちら側には、昔の常盤橋の橋脚が有ります

さあ、後、少し

さあ、後、少し

リバーウォークを見ながら、紫川沿いを歩きます

小倉城を横目に見ながら

ゴ~~~ル

今日は、くじ引き 当たりました

下二けた 75番 お菓子GET

下二けた 75番 お菓子GET

本日の実績 お疲れさまでした

本日の実績 お疲れさまでした

二日間、地元の道を歩き、ほぼ自主トレで歩くエリアでしたが、やっぱり 新発見も有り!!!

二日目、私たちは気づかなかったのですが、戸畑に入ったところの唐津街道で「戸畑の一里塚」があったと、歩友さんのブログに載っていました。後日、確認に行きましたが、注意深く見てないと見落とすところです。

戸畑の一里塚 後日確認です 知らなかったなぁ~

戸畑の一里塚 後日確認です 知らなかったなぁ~

お天気も良かったし、沢山のウォーキングのお友達にも会え、楽しい二日間でした

次は、平戸に遠征だ~ 秋はウォーキングシーズンですね

次は、平戸に遠征だ~ 秋はウォーキングシーズンですね

おしまい

北九州市健康イメージキャラクター"スマッキー"くんのお見送り

北九州市健康イメージキャラクター"スマッキー"くんのお見送り

ここは、いつも綺麗に掃除されているんですよ

ここは、いつも綺麗に掃除されているんですよ

緩やかだけど、ずっと上る・・・・・

緩やかだけど、ずっと上る・・・・・

飴と給水

飴と給水 お参りもね 今日も楽しく完歩できます様に!

お参りもね 今日も楽しく完歩できます様に! 沢山の健脚祈願が有りました

沢山の健脚祈願が有りました

どこかで行ってもまだまだ人が多い!

どこかで行ってもまだまだ人が多い!

ここでもお参り

ここでもお参り

表から出ます(笑)

表から出ます(笑) 海岸沿いに向かって進みます

海岸沿いに向かって進みます

参勤交代の大名に人足や馬を提供する人馬継所跡などの碑

参勤交代の大名に人足や馬を提供する人馬継所跡などの碑

冷たいのが飲みたいね ☆☆

冷たいのが飲みたいね ☆☆ 栄養補給も大切ね

栄養補給も大切ね

鯛(だよね??)が釣れた!!

鯛(だよね??)が釣れた!!

お世話になります

お世話になります

ソニックだ

ソニックだ

◎常盤橋の広告塔◎

◎常盤橋の広告塔◎

20キロ完歩です

20キロ完歩です お疲れ様でした!

お疲れ様でした! この日の参加者

この日の参加者

う~~ん 睨まれてる!

う~~ん 睨まれてる! 迫力あり!

迫力あり! こっちは可愛い ❤

こっちは可愛い ❤

今日の実績です

今日の実績です

嬉野市役所 嬉野庁舎に集合

嬉野市役所 嬉野庁舎に集合

みゆき公園

みゆき公園

少しだけ、上り

少しだけ、上り

池の周りは、木立ちが有り遊歩道になっていました

池の周りは、木立ちが有り遊歩道になっていました

球場もあります

球場もあります みゆき公園を出た後は、田んぼの間の道を歩きます

みゆき公園を出た後は、田んぼの間の道を歩きます

太寧山 瑞光寺

太寧山 瑞光寺

山門も立派です

山門も立派です

山門の所にあり、見上げると覆いかぶさる様です

山門の所にあり、見上げると覆いかぶさる様です

これです つるつるしてる

これです つるつるしてる

この辺りは、旧長崎街道の道です

この辺りは、旧長崎街道の道です

マンホールの蓋

マンホールの蓋 休憩所

休憩所

さすがに熊は出ないかな? でも蛇も怖い~

さすがに熊は出ないかな? でも蛇も怖い~

たきみ橋の所にオルレのマーク

たきみ橋の所にオルレのマーク

シーボルトの「あし湯」もありました

シーボルトの「あし湯」もありました

後少しだよ~

後少しだよ~

まだまだ日中は暑い! この日も楽しくしっかり歩きました

まだまだ日中は暑い! この日も楽しくしっかり歩きました

久しぶりに下関駅に行きました

久しぶりに下関駅に行きました

下関は「ふく」で有名ですもんね~

下関は「ふく」で有名ですもんね~

良いお天気です ☀

良いお天気です ☀

海峡交番

海峡交番

海響館前にて

海響館前にて

渡船場で見つけた 思わず笑ってしまった!(^^)!

渡船場で見つけた 思わず笑ってしまった!(^^)!

木陰の所は、涼しいのでそこを選んでひたすら前に進みます

木陰の所は、涼しいのでそこを選んでひたすら前に進みます

展望台まで最後の階段! ファイト(*^。^*)

展望台まで最後の階段! ファイト(*^。^*)

登れば下る・・・・・

登れば下る・・・・・ 途中から、こんなところも通ります

途中から、こんなところも通ります

帰りは、人道を歩いて下関へ・・・・

帰りは、人道を歩いて下関へ・・・・

下関側に出てきました

下関側に出てきました

やまぎん資料館(旧山口銀行本店)

やまぎん資料館(旧山口銀行本店)

このお寺が山陽道の起点らしいのですが???

このお寺が山陽道の起点らしいのですが??? 光明寺<階段の上です>

光明寺<階段の上です>

高杉晋作です。写真とかのイメージ通りの像です

高杉晋作です。写真とかのイメージ通りの像です お疲れ様でした!

お疲れ様でした! まあまあの距離ですね

まあまあの距離ですね