8月11日は山の日

ならば、やはり山に登らないと!!! 二人で、いつもの「皿倉山」その隣の「権現山」の山頂を目指すことにしました

夏の歩きなので、早い時間にJR八幡駅をスタートです

朝、朝ごはんを買いにコンビニに寄ったとき、パラパラと雨が降り始めました

スタートの時も目の前の皿倉山の山頂には雲がかかっていて、山頂のテレビ塔は見えません

最初は緩やかな上り

洞見側道橋を渡り

住宅地の中 ここからが急な上り坂

住宅地の中 ここからが急な上り坂

本当ならば、ここからは山頂が見えるはずなんだけど、やっぱり雲がかかって見えないです

都市高速の上を渡ると

都市高速の上を渡ると

ケーブルカーの山麓駅です まだ朝早いので運行していません

さあ、登り初めだよ!

さあ、登り初めだよ!

7月の大雨の為、山の中の登山道では、地盤が緩んでいる所もあるようです。注意の表示もありました

私たちは、舗装路をゆっくりと登ります

皿倉山の道の所々に、「帆柱15景」として、見どころスポットの案内板が有ります

一合目

一合目

煌彩の森コース 山の道を歩いて行きます 今回は、ここは歩きません

大師樅

大師樅

お砂ふみも有るんですよ

お砂ふみも有るんですよ

二合目~

二合目~

力水

力水

冷たい水で手を冷やす

冷たい水で手を冷やす

三合目

三合目

まだまだ、2キロしか登山口から来てないの???

ここは良い眺めなんです

ここは良い眺めなんです

黒崎・洞海湾・若松から玄界灘が望めます

花尾山遊歩道との分れ

花尾山遊歩道との分れ

見巡りの松

見巡りの松

四合目

四合目

北九州ウォーキング協会の例会の時に、花尾山方面から歩いて来てここに出て来ました

そんなことを話していると、何やらガサガサ音がしました 何かな?と思っていたら、🐗イノシシが二匹降りて来て

山を下って行きました ビックリです! 今まで、サル・シカは他の所で実物を見た事が有りましたが、本物のイノシシを

見たのは初めて いるとは思っていましたが、やはり実際にみると驚きますねΣ(・□・;)

再び 歩きます

再び 歩きます

五合目

五合目

そして、また歩く

そして、また歩く

花尾山の山頂に 「日の丸」がはためいていました 山の日だからかなぁと二人で話しました

日の丸をしっかり写そうとしましたけど、これが意外と難しかったんですよ(笑)

六合目

六合目

この下には石積みのアーチ型の橋が架かっています

この下には石積みのアーチ型の橋が架かっています

歩いてきた道が木の陰に見えます

七合目 後少しかな~

七合目 後少しかな~

ようやく目の前が開けて来ましたよ

ここは国見峠

河内側にも降りる事ができますが・・・・・・・

皿倉山山頂へ向かいます

八合目到着

八合目到着

ここからの道は少し靄がかかってました

ここからの道は少し靄がかかってました

階段を上ると ビジターセンターです

階段を上ると ビジターセンターです

開館前でした

ここでは、トイレ休憩やお湯も沸いているので皆さんご飯を食べたり、山頂に来た登録をしたり出来るのですよ

ケーブルカー山上駅

ケーブルカー山上駅

まだ、運行前です

まだ、運行前です

あと少しで、山頂です

あと少しで、山頂です

歩いている所は「雨情通路」

歩いている所は「雨情通路」

1957年 北九州市に合併前で 「八幡市」ですね

1957年 北九州市に合併前で 「八幡市」ですね

ゆっくりと登り

ゆっくりと登り

山頂到着です 622メートル

山頂到着です 622メートル

おやつタイムでエネルギー補給

おやつタイムでエネルギー補給

山頂からの眺めは、「絶景」とは行かなかったな ( *´艸`)

しばし休息の後は、下ります

しばし休息の後は、下ります

八合目の少し下の、国見峠の所から、今度は 権現山山頂と権現山周回路を歩きます

キャンプ場からは、賑やかな声が聞こえてました

権現神社

権現神社

これは、

これは、

権現山九合目

権現山九合目

山頂に到着 皿倉山より少しだけ低い 残念

山頂に到着 皿倉山より少しだけ低い 残念

山頂で記念撮影後は権現山周回路を歩きます

力が貰えそうな気がしました

力が貰えそうな気がしました

平らな道です のんびり歩く

平らな道です のんびり歩く

ここからも、色々な方向に下るルートが有るのです

夏が過ぎ、草や虫が少なくなった頃には挑戦してみたいですね

鷹見神社の奥の院

鷹見神社の奥の院

木陰は歩きやすいですね~

木陰は歩きやすいですね~

周回路を歩いた後は、舗装路を下ります

イロハモミジの葉も青々してます

今度は、色づくころに来ないとね~

洞見台 看板には洞海湾が見えると書かれていたんだけれども、木が茂っていて見えませんでした

冬時期なのかな????

ケーブルカーも運行中 写真を撮っていると、中の方が手を振ってくれました( ^^) v

登山口に着きました ここで12時少し前でした

ケーブル駅にも寄りました 七夕飾りですね

ケーブル駅にも寄りました 七夕飾りですね

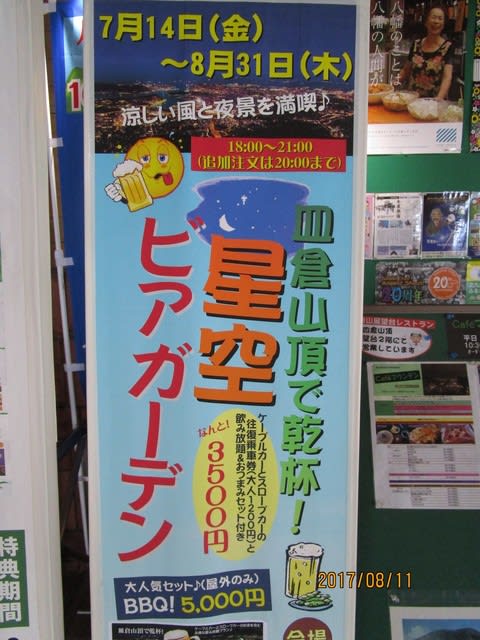

山登りより、夏はこっちかな(^^♪

山登りより、夏はこっちかな(^^♪

そして、今度はJR八幡駅に向かって下ります

長崎街道の表示も有ります

昭和20年8月8日八幡大空襲の慰霊碑が有ります

手を合わせました

駅に着く手前のスーパーでクールダウン ガリガリ君梨味 至福の時間かなぁ 当たりは出なかった 残念

JR八幡駅に帰り着きました

良く歩けて満足です

良く歩けて満足です

身近な皿倉山ですが、夏休みという事も有り、家族連れの方とも何組もお話が出来ました

小さな子供さんもしっかり元気に登ってました チビッ子にはまだまだ負けられないぞ~ なんてね

夜中に出発! 朝、コンビニで朝食です いただきます ^^v

夜中に出発! 朝、コンビニで朝食です いただきます ^^v

会場の 廿日市市 新宮中央公園 到着です

会場の 廿日市市 新宮中央公園 到着です 廿日市市は 「けん玉発祥の地」だそうです

廿日市市は 「けん玉発祥の地」だそうです

受付

受付 まだ早い時間なので静かな会場

まだ早い時間なので静かな会場 今日もがんばるぞ!(^^)!

今日もがんばるぞ!(^^)! 温かいコーヒーを飲んで、スタートまで待ちます

温かいコーヒーを飲んで、スタートまで待ちます

これがたまちゃんみたいですね~♪

これがたまちゃんみたいですね~♪

スタート

スタート

最初の内は、列になって歩きます

最初の内は、列になって歩きます 3月開催 京都ツーデーの宣伝

3月開催 京都ツーデーの宣伝  緩やかな登り坂を歩きます

緩やかな登り坂を歩きます 下には宮島が見えます

下には宮島が見えます

宮島桟橋へ・・・・

宮島桟橋へ・・・・ 宮島口駅

宮島口駅

ここから、宮島島内をぐるっと歩きます

ここから、宮島島内をぐるっと歩きます

鹿、発見

鹿、発見

長浜神社

長浜神社

時々、木々の間からこんな風景も見えましたよ

時々、木々の間からこんな風景も見えましたよ

おっ、ここにも鹿発見

おっ、ここにも鹿発見 秋を感じます

秋を感じます でも、なかなかそれに浸ることは出来ません・・・ヨイショ><

でも、なかなかそれに浸ることは出来ません・・・ヨイショ><

ここからも、鳥居が見え、その周りを歩いている人も見えます

ここからも、鳥居が見え、その周りを歩いている人も見えます

タイムスリップ気分です

タイムスリップ気分です 随分前の表示板ですね 「廣島縣」と書いて有ります

随分前の表示板ですね 「廣島縣」と書いて有ります

長い階段があります(今回は見るだけ 笑)

長い階段があります(今回は見るだけ 笑)

あちらこちらで鹿を見かけました

あちらこちらで鹿を見かけました

向かいに五重塔が見えました

向かいに五重塔が見えました

しばし、青い空・赤い鳥居の風景を堪能!

しばし、青い空・赤い鳥居の風景を堪能!

バナナと飴も

バナナと飴も

何かない???って聞いてるみたいです (#^.^#) 何にも無いよ~

何かない???って聞いてるみたいです (#^.^#) 何にも無いよ~

海側から厳島神社昇殿を見る

海側から厳島神社昇殿を見る 鳥居に向かって小川が流れているように見えます

鳥居に向かって小川が流れているように見えます

こんな看板もありました

こんな看板もありました

宮島も見どころは沢山ありますが、今回は遠くから眺め、写真を撮る事で終了です

宮島も見どころは沢山ありますが、今回は遠くから眺め、写真を撮る事で終了です

今回も美味しかったです

今回も美味しかったです

ポスト(現役で利用できます)

ポスト(現役で利用できます)

ここからまた船で渡り来た道を戻ります

ここからまた船で渡り来た道を戻ります

人気の「あなごめし うえの」

人気の「あなごめし うえの」

足がパンパンになって来た でも、もう少し

足がパンパンになって来た でも、もう少し

緩やかな下りは楽チンです

緩やかな下りは楽チンです JRを越えたら

JRを越えたら ゴールの新宮中央公園はすぐです

ゴールの新宮中央公園はすぐです ゴール! 記念撮影です

ゴール! 記念撮影です

今日はこれだけ歩きました

今日はこれだけ歩きました

穴子と牡蠣の天ぷら

穴子と牡蠣の天ぷら

天気予報では「曇り(若干雨は残る?」でしたが、駐車場は一面の霧で真っ白 (>_<)

天気予報では「曇り(若干雨は残る?」でしたが、駐車場は一面の霧で真っ白 (>_<)

最初から、階段 濡れているので滑らないように注意しながら歩きます

最初から、階段 濡れているので滑らないように注意しながら歩きます 左に見えるのは 「奉幣殿」

左に見えるのは 「奉幣殿」  幻想的すぎる~~~www

幻想的すぎる~~~www

飲むと、ご利益ありそうですよね~

飲むと、ご利益ありそうですよね~

今回は、ご朱印はいただきませんでした

今回は、ご朱印はいただきませんでした 後ろに見える鳥居の所から登っていきます

後ろに見える鳥居の所から登っていきます

階段と坂道だけなら何とかなるのだが・・・・・・

階段と坂道だけなら何とかなるのだが・・・・・・ こんな道や

こんな道や 細い!!やばいぞとつい思ってしまう

細い!!やばいぞとつい思ってしまう

余裕のピース 笑

余裕のピース 笑

お、おーーー 足元を気にしながら登ります

お、おーーー 足元を気にしながら登ります

まだポーズをとる余裕有り?!?

まだポーズをとる余裕有り?!?

ここで一息つき、いよいよ山頂へ

ここで一息つき、いよいよ山頂へ

ここまで上がれば、後残り少しと言う言葉を頼りに、登ります それにしても、前は真っ白だなぁ

ここまで上がれば、後残り少しと言う言葉を頼りに、登ります それにしても、前は真っ白だなぁ

先に見えるところを曲がると

先に見えるところを曲がると

お昼休憩だっ

お昼休憩だっ ここでお昼です

ここでお昼です 温かいお汁を準備してくださいました ありがとうございました

温かいお汁を準備してくださいました ありがとうございました

持参の オニギリ 笹カマ 卵焼き

持参の オニギリ 笹カマ 卵焼き ぼた餅 資さんで買ってきました

ぼた餅 資さんで買ってきました 甘いのも美味しいよ

甘いのも美味しいよ

梯子降りる 下から”何処に足をかけて”と声をかけて貰いながら降りていきます

梯子降りる 下から”何処に足をかけて”と声をかけて貰いながら降りていきます

ようやく、少しなだらかな所に出てきたけど、まだ石がゴロゴロで気は抜けない

ようやく、少しなだらかな所に出てきたけど、まだ石がゴロゴロで気は抜けない

歩きにくい石ゴロゴロの道はもうすぐ終了

歩きにくい石ゴロゴロの道はもうすぐ終了 朝登り始めた鳥居のところ

朝登り始めた鳥居のところ すっかり霧も晴れて、見える景色は全く違います

すっかり霧も晴れて、見える景色は全く違います 階段を下ります ここからは、来た道を戻ります

階段を下ります ここからは、来た道を戻ります 本日の歩数 少ないけれど、密度はとても濃いのです

本日の歩数 少ないけれど、密度はとても濃いのです

とても立派な鳥居です

とても立派な鳥居です