京都旅行、最終日は JRふれあいハイキングに参加

宇治の街を4キロ位 ボランティアガイドの方の説明を受けながら名刹を巡りました

<宇治観光ボランティアガイドクラブの方には本当に丁寧なガイドでお世話になりました>

いつものウォーキングの風景と変わらないですよね~ (笑) でも、ここは京都・宇治です

ガイドの方の説明を受けながら楽しくテクテク

興聖寺は仏徳山と号する曹洞宗のお寺で道元禅師を開祖としています。1236年に伏見深草に建てられたのですが途中で廃絶し、1649年、当時の淀城主、永井尚政によって、宇治七名園の一つの朝日茶園であった現在の場所に再興されました。本堂は伏見城の遺構と伝えられ、その奥に建つ天竺堂には、宇治十帖古跡の「手習の杜」に祭られていた「手習観音」が安置されています。 参道は、脇を流れる谷川のせせらぎが琴の音に似ていることから琴坂とよばれています。もみじの名所として知られる琴坂の風景は宇治十二景の一つに数えられ、昔から多くの人に親しまれてきました。

座禅体験 20分くらいだったけど落ち着いた気分になれましたよ

宇治川東岸の道を川上へと進み、朝霧橋の東詰に宇治神社の鳥居があります。明治維新までは宇治神社とその東奥に位置する宇治上(うじかみ)神社は一対の関係でした。宇治神社と宇治上神社が鎮座するこの一帯は応神天皇の皇子で、宇治十帖の八宮(はちのみや)のモデルとも言われている「莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)」の邸宅跡と考えられていて、皇子の亡くなった後、邸宅跡にその霊を祭ったのが両神社の起こりと言われています。また、応神天皇の離宮とも関わりがあったと思われ、「離宮社」、「離宮八幡」などとよばれていました。

宇治上神社は1994年(平成6年)に平等院とともに世界文化遺産に登録されました。近くに大型バスが止まれる場所がないため、平等院に比べると訪れる人も少なく、じっくりと国宝と向かい合える静かなところです。宇治上神社が世界遺産に登録されたのは、本殿の中の3つのお社が現存する最古の神社建築であることと、拝殿が平安時代の住宅様式が取り入れられた建物だからです。ともに京都市内ではもう残っていない貴重な建造物です。

平等院は宇治川を挟んだ対岸の宇治上神社とともに、1994年(平成6年)にユネスコの世界文化遺産に登録されました。国宝、史蹟名勝庭園など数々の肩書きを持つその姿は、10円玉にも刻まれていてすっかりおなじみです。1052年に藤原道真の息子頼通によって寺院として改築されるまでは、別荘として200年余りの長きに渡って平安貴族たちが所有していました。その歴代の主の一人があの「光源氏」のモデルとなった源 融(みなもとのとおる)です。源氏物語の終盤部分では、光源氏が息子の夕霧に譲った宇治のお屋敷が度々登場しています 。

平等院と言えば・・・・やっぱりこれかなぁ

デジブック 『京都・宇治を歩く』

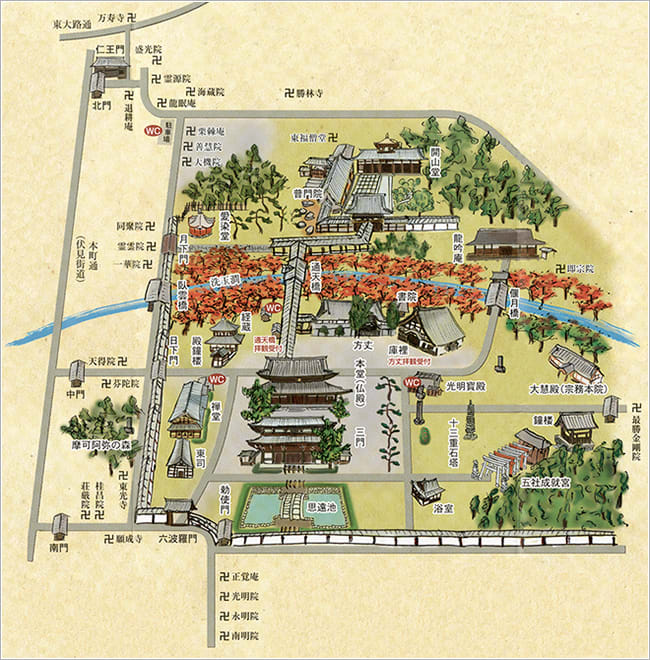

帰りの新幹線まで時間が有ったので、京都駅から、東寺にも行って来ました

<東 寺>

東寺は正しくは教王護国寺といい、真言宗の根本道場であり、東寺真言宗の総本山でもある。

平安建都の際、都の南玄関、羅城門の東に作られた。後に空海が賜り、密教の根本道場(こんぽんどうじょう)とし、今に至る。

五重塔(国宝)は、京都駅前のビルの林立する中で木造建築の美を際立たせてそびえたつ。 高さ57メートルの日本最高の塔で、寛永20年(1643年)に、徳川家光が再建奉納したもの

東寺の現存する建物のなかで最古の宝蔵のそばに小野道風ゆかりの柳と伝わる柳がありました

小野道風は平安時代の貴族・能書家です。藤原佐理と藤原行成と合わせて三蹟といわれています。

ある日、道風は蛙が一生懸命に柳に飛びつこうとしている光景に出くわします。どうせ無理だろうと眺めていると、蛙が柳の葉に飛びつきました。この光景をみて道風は頑張って努力すれば道は開けると悟ったという逸話があります。

3日間、楽しい旅行もこれで終わり

結構、ウロウロと歩いたなぁ 歩かないと見れないものも見て来ました

美味しい物も沢山食べたし(食べ過ぎかも~~)

私も、去年の夏行きました。大人もとても楽しめるところです

私も、去年の夏行きました。大人もとても楽しめるところです

)

)

お遍路以外にも、徳島を満喫しました

お遍路以外にも、徳島を満喫しました

神湊から

神湊から

大島へ

大島へ

いつも様に体操

いつも様に体操

砲台跡

砲台跡