今年も残りわずかとなりました

今年も残りわずかとなりました

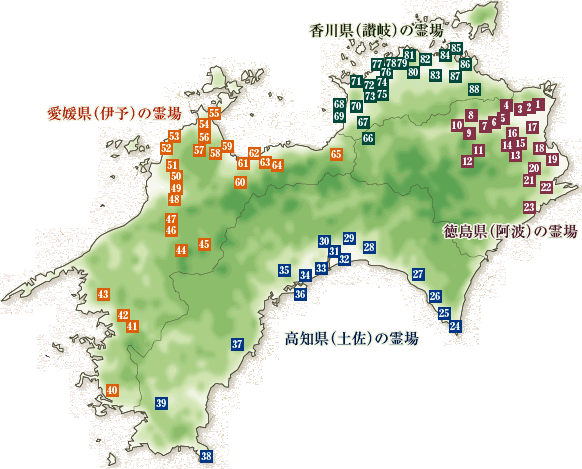

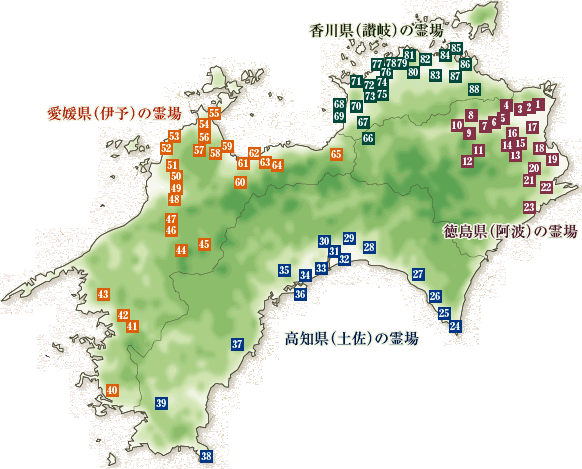

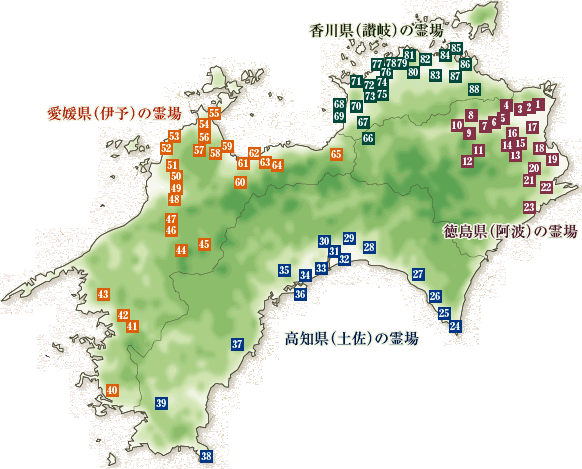

今年、始めた事・・・・「四国八十八ヶ所巡り」

こんな風に沢山の大変な道もあったし、この先もあるけれども

二人で、テクテク歩けば、前に進む

二人で、テクテク歩けば、前に進む

一歩一歩すすんで行くよ

一歩一歩すすんで行くよ

新しい年も、宜しくお願いいたします

新しい年も、宜しくお願いいたします

今年も残りわずかとなりました

今年も残りわずかとなりました

今年、始めた事・・・・「四国八十八ヶ所巡り」

こんな風に沢山の大変な道もあったし、この先もあるけれども

二人で、テクテク歩けば、前に進む

二人で、テクテク歩けば、前に進む

一歩一歩すすんで行くよ

一歩一歩すすんで行くよ

新しい年も、宜しくお願いいたします

新しい年も、宜しくお願いいたします

58番 仙遊寺へのお遍路道を二人で登りました!!

手前の道でお話をした”先輩”歩きお遍路の男性から、

「行きは車道を通った方が瀬戸大橋も見えますよ。帰りは参道で」と教えて頂いたので

行きは山門の所から参道を通らずに、車道を歩きました

デジブック作りましたご覧ください

デジブック作りましたご覧ください

デジブック 『テクテク歩き遍路』

紅葉は丁度見ごろでした

休憩がてら(?)、立ち止まっては紅葉観賞となります (^^♪

山門に到着 でも、ここからも長い登り坂が続きました

到着!!ようやくで、汗ダクダク

第58番札所 仙遊寺

仙遊寺の歴史・由来

創建は天智天皇(在位668〜71)の勅願により、伊予の国主・越智守興公が堂宇を建立、本尊の千手観音菩薩像は天皇の念持仏として、海から上がってきた竜女が一刀三礼しながら彫って安置したとされる。このことから「作礼山」が山号となり、竜宮から届けられたという伝説もある。

さらに仙遊寺には、阿坊仙人という僧が40年にわたって籠り、七堂伽藍を整えるなどをしたが、養老2年(718)に忽然と姿を消してしまったという伝説が残っている。寺名はその阿坊仙人に由来している。

鐘も付いたり

ここにも、お砂踏みがありました もちろん、廻ってみましたよ

境内は、山号になっている作礼山の山頂近い標高300mの高台にあり、今治の市街地や四国一高い今治国際ホテルは眼下に望める。その先には瀬戸内海に浮かぶ島々、さらには平成11年に開通した「しまなみ海道」も一望できる眺望豊かな地にある。写真では、霞んで見えませんが、遠くに微かに来島海峡大橋も見えました

そして、お参りの後は、今度は参道を下りました

結構急な階段。手すりを持って慎重に・・・・・

弘法大師が四国霊場開創の折にこの寺で修法をされたとき、病に苦しむ人々を救済しようと井戸を掘り、また荒廃していた七堂伽藍を修復して再興、寺運は興隆した。この井戸は旧参道の脇に残り、「お加持の井戸」として多くの諸病を救ったと伝えられ、信仰されている。

国分寺へ向かうお遍路道 ここも山の中の道を歩いて行きます

お遍路さんも大変だわ (@_@;)

でも、歩けば前に進みます

さっき下って来た山があんなに遠くになりました

ようやく国分寺へ到着

疲れたー でも、ようやく今回のゴール到着

思わずピース

第59番札所 国分寺

国分寺の歴史・由来

国分寺は天平13年、聖武天皇(在位724〜49)の勅願により行基菩薩が本尊の薬師如来像を彫造して安置し、開創したと伝えられる。第3世住職・智法律師のとき、弘法大師が長く滞在して「五大尊明王」の画像一幅を奉納、また大師の弟子・真如(?〜862?)も2年間留まり、『法華経』の一部を書写して納められている。

握手大師

境内に立つ「握手修行大師」に願いを込めて握手すると、その願いが叶うとか。

以前は、傍らに「願い事は一つにして下さい。あれもこけもはいけません。お大師様も忙しいですから」

というユーモラスな看板があったそうです

今回は、ここで打ち終わり 二人で頑張りました

今回は、ここで打ち終わり 二人で頑張りました

それから、松山に帰る為に、2キロ位歩いて、伊予富田駅に。列車の時間まで約30分位しかありませんでした

普段なら余裕で歩けるのですが、疲れと重い荷物が有るので、乗り遅れてはと、結構必死で歩きました

この日で一番早い歩きだったかもです

き

き

松山へ行く前に、今治駅前で記念写真

多分お遍路ではもうここで下車することは無いと思います

今治は、村上水軍のゆかりの地。マンホールの蓋もそれがモチーフになっていました

この日も沢山の出会いが有りました

この日も沢山の出会いが有りました

<57番 栄福寺に行く途中で、2回目の歩き遍路の方>

色々と大変だったこと、色々な事を教えて下さいました。仙遊寺の上り坂の事を教えて下さったものこの方です

<58番 仙遊寺へ登り坂を登り終えた時、大阪の車でのお遍路の方と>

私達が坂を登って歩いて来たことにびっくりされて、「お接待だから」と缶ジュース4本と栗饅頭を下さいました

有難うございました

その他に、自転車に乗っていた方から、飴を頂いたり、

今治に帰る為列車を待っていた時に出会い、今治駅までご一緒だった歩き遍路の男性と

沢山の出会い、思い出が出来ました

この続きは、また来年

この続きは、また来年

今回も、お疲れ様でした

来年もマイペースで少しづつ結願へ向けて、お遍路さんは続きます

本日は3日目

道後温泉の宿泊場所から、松山駅へ・・・・ その後はJRで今治へ向かいます

松山駅では、宇和島行きの「宇和海」が停車中 アンパンマン列車です

わたしたちが乘ったのは「特急しおかぜ号」 これもアンパンマン列車 !(^^)!

出発を待つ間、座席でくつろぐ(笑) 瀬戸大橋も見えました

瀬戸大橋も見えました

今治駅に到着し、順番は逆ですが駅からすぐの 55番札所にお参り

第55番札所 南光坊

南光坊の歴史・由来

四国霊場のうち「坊」がつく寺院はこの南光坊だけである。正式には光明寺金剛院南光坊という。今治市の中心街にあるが起源は古く、航海の神、総鎮守・伊予一の宮の大山祇神社と深くかかわる歴史を有する。

縁起によると、大宝3年、伊予水軍の祖といわれた国主・越智玉澄公が、文武天皇(在位697?707)の勅をうけて大山積明神を大三島に勧請し、大山祇神社を建てた際に、法楽所として24坊の別当寺を建立したことが創始といわれる。これらの別当寺は翌々年、海を渡っての参拝が不便なことから現在の今治市に移されているが、和銅元年(708)に行基菩薩が24坊のうち8坊を「日本総鎮守三島の御前」と称して奉祭した。さらに、弘法大師がこの別当寺で法楽をあげて修法され、霊場に定められた。

昭和20年(1945)戦禍を破り大師堂を除き焼失。現在の本堂は昭和56年(1981)に再建されたもの。

朝から沢山の方がお参りに来られていました(私たちもだけどね)

55番 南光坊から 54番 延命寺へ向かいます 約4キロの道のりです

第54番札所 延命寺

延命寺の歴史・由来

養老四年に聖武天皇(在位724〜49)の勅願により、行基菩薩が大日如来の化身とされる不動明王像を彫造して本尊とし、伽藍を建立して開創した。弘仁年間(810〜24)になって、弘法大師が嵯峨天皇(在位809〜23)の勅命をうけ、伽藍を信仰と学問の中心道場として再興、「不動院・圓明寺」と名づけ、勅願所とした。この「圓明寺」の寺名は、明治維新まで続いたが、同じ寺名の五十三番・圓明寺(松山市)との間違いが多く、江戸時代から俗称としてきた「延命寺」に改めている。

山門は、もと今治城の城門の一つで、総けやき造り。明治初期に今治城取り壊しの際に譲り受けたそうです

ここでは、納経所の方からとても親切に道を教えて頂きました 56番 泰山寺への地図も頂き

本当にありがとうございました。

教えて頂いたとおりに、二人で次へ向かってテクテク歩きました

第56番札所 泰山寺

泰山寺の歴史・由来

泰山寺には、水難で人命を失う悪霊のたたりを鎮めた伝説が根強く残っている。

弘法大師がこの地を訪れたのは弘仁6年のころ。蒼社川という川がこの地方を流れており、毎年梅雨の季節になると氾濫して、田地や家屋を流し、人命を奪っていたため、村人たちは恐れ苦しみ、人取川といって悪霊のしわざと信じていた。この事情を聴いた大師は、村人たちと堤防を築いて、「土砂加持」の秘法を七座にわたり修法したところ、満願の日に延命地蔵菩薩を空中に感得し、治水祈願が成就したことを告げた。大師は、この修法の地に「不忘の松」を植えて、感得した地蔵菩薩の尊像を彫造して本尊とし、堂舎を建てて「泰山寺」と名づけた。この寺名は、『延命地蔵経』の十大願の第一「女人泰産」からとったと伝えられる。「泰山」にはまた、寺があった裏山の金輪山を死霊が集まる泰山になぞらえ、亡者の安息を祈り、死霊を救済する意味もあるという。

参道から境内への階段 ここは山門が有りませんでした

大師堂にて お参り中です

次の栄福寺への途中での「遍路小屋」で 約3キロの道のりの丁度半分くらいですね

その遍路小屋のすぐ近くに「無煙墓地」の石碑が建立されていました

昔は、本当に命をかけての旅だったのですね

川沿いの道を歩いて

ようやく、栄福寺に到着

第57番札所 栄福寺

栄福寺の歴史・由来

縁起によると、嵯峨天皇(在位809〜23)の勅願により、大師がこの地を巡教したのは弘仁年間であった。内海の風波、海難の事故の平易を祈って、府頭山の山頂で護摩供を修法された。その満願の日、風波はおさまり、海上には阿弥陀如来の影向が漂った。この阿弥陀如来の尊像を府頭山頂まで引き揚げて堂宇を建て、本尊として安置したのが創建といわれ、勅願寺とされた。

このお寺も、山門はありませんでした

寺には足が不自由な遍路が歩けるようになった逸話があり、足を悩みに持つ人の参拝も多いそうです

だから、こんな事をしている訳では無いのです (-_-;)

だから、こんな事をしている訳では無いのです (-_-;)

お砂踏み

本堂でお参り 真剣です

大師堂にて まだまだ先は長い・・かんばりますから

☆ ☆ ☆

そうそう、このお寺を出る時に、どうも見た事有る「お坊さん」が・・・

頭は坊主で、作務衣着ている私と同じくらいの身長 「チビノリダーの人に似てるな??」と ←時代が判るなぁ

自宅で調べて見たらやはりそのようでした 俳優の伊藤淳史さん

「ボクは坊さん」の著者がこのお寺の住職さんでその主演をされるようです

次の58番 仙遊寺 距離は約6キロ位なんですが、標高 約300メートル位の作礼山の頂上にあるのです

遥か先に見えました(かすかに (-_-;;;)

ここからは結構大変な道が 59番国分寺へと続きました

3日目の歩きの本番はここからでした

3日目の歩きの本番はここからでした

<  完結編へ 続く

完結編へ 続く >

>

12月の頭の土日に、阿蘇に1泊2日の旅行に行ってきました

「ホテルグリンピア阿蘇」の無料宿泊券を頂いていたので、それを利用してののんびり旅行です

< まずは、サントリ-九州熊本工場へ

まずは、サントリ-九州熊本工場へ >

>

今回で2回目の工場見学です(笑

)

)

試飲会場も、クリスマスの雰囲気でした

試飲会場も、クリスマスの雰囲気でした

見学の後は、お楽しみの試飲

見学の後は、お楽しみの試飲

今回は、コマーシャルでも放映されている飲み方、「ワイングラス 」で香りも楽しみながら・・・・

」で香りも楽しみながら・・・・

そして、飲酒運転は、「ダメヨ、ダメダメ~~~」

こんなに飲んではいませんが、出来立ての「ザ・プレミアムモルツ」を美味しく頂きました

工場見学の後は、阿蘇のホテルへまっしぐら

途中、阿蘇五岳を見渡せる駐車場で休憩 浮かれ気分ではいポーズ

ホテル到着 なかなか立派で満足

ロビーには、大きなツリーもありましたよ

ロビーには、大きなツリーもありましたよ

ホテルのお部屋から、阿蘇の山並みが一望できました

ホテルのお部屋から、阿蘇の山並みが一望できました

温泉  も楽しんで、夕食で~~す

も楽しんで、夕食で~~す

満腹 食べ過ぎだぁ

イルミネーションも

イルミネーションも

翌日、曇っているかと思いましたが・・・・これは、阿蘇中岳の噴煙です

朝食 窓からの風景を楽しみながら、ホテル特製のソーセージ・ハム等々をパクパク

楽しい、ホテルでの時間 のんびりできました

楽しい、ホテルでの時間 のんびりできました

帰りは、阿蘇神社に立ち寄り

帰りは、阿蘇神社に立ち寄り

孝霊天皇9年の創建、肥後国一の宮、旧官幣大社。阿蘇の開拓祖、健磐龍命(たけいわたつのみこと)をはじめ十二神をまつる由緒ある神社で、末社は全国500社を超える。

全国的にも珍しい横参道で、境内には願いごとを叶えてくれる「願かけの石」や縁結びにご利益がある「高砂の松」、西本清樹の歌碑がある。

一の神殿・二の神殿・三の神殿・楼門・神幸門・還御門の6棟は国の重要文化財に指定されている。

また、楼門は日本三大楼門の一つに数えられる。

ご朱印もいただきましたよ

ご朱印もいただきましたよ

阿蘇神社からすぐ、散策できる「水基巡りの道」があります

JR九州ウォーキングでも、コースになっているところです

あちこちで 、阿蘇の恵みの綺麗な水がこんこんと流れてましたよ

ここでは、シュークリーム 購入

ここでは、シュークリーム 購入

寒い季節の阿蘇は初めてだったけど、のんびり楽しめた二日間でした

でも、寒かった~~~

でも、寒かった~~~

デジブック 『阿蘇を訪れて』

歩きお遍路 二日目

今日も良いお天気で歩くにはもってこいの日和です

朝、早い時間からの出発。冷え込み、靄もかかっていました

朝もしっかり食べて、いざ出発 !!!

宿の前に昨日お参りした「46番札所 浄瑠璃寺」があったので立ち寄りました ↓ ↓

まずは朝のご挨拶からですね(笑)

心身堅固と文筆達成に霊験あらたかと言われる仏手指紋

昨日は他の参拝の方もいらっしゃって、手を置くことが出来なかったので今朝おいて見ました。ご利益あるかな???

第47番札所 八坂寺へ向かい、遍路道を歩きます

到着!!!

第47番札所 八坂寺

八坂寺の歴史・由来

修験道の開祖・役行者小角が開基と伝えられるから、1,300年の歴史を有する古い寺である。寺は山の中腹にあり、飛鳥時代の大宝元年、文武天皇(在位697〜707)の勅願により伊予の国司、越智玉興公が堂塔を建立した。このとき、8ヶ所の坂道を切り開いて創建したことから寺名とし、また、ますます栄える「いやさか(八坂)」にも由来する。

弘法大師がこの寺で修法したのは百余年後の弘仁6年(815)、荒廃した寺を再興して霊場と定めた。本尊の阿弥陀如来坐像は、浄土教の論理的な基礎を築いた恵心僧都源信(942〜1017)の作と伝えられる。その後、紀州から熊野権現の分霊や十二社権現を奉祀して修験道の根本道場となり、「熊野八坂寺」とも呼ばれるようになった。このころは境内に12坊、末寺が48ヶ寺と隆盛をきわめ、僧兵を抱えるほど栄えた。

だが、天正年間の兵火で焼失したのが皮切りとなり、再興と火災が重なって末寺もほとんどなくなり、寺の規模は縮小の一途をたどった

閻魔堂(えんまどう)

本堂と大師堂の間にある閻魔堂には、「極楽の途」「地獄の途」の2つが設けられている。

それぞれが短いトンネル状になっており、

極楽には美しい浄土が、地獄には餓鬼道、畜生道、修羅道などが不気味なタッチで描かれている。

先にやっぱり 極楽の道へ

48番札所に向かう途中で、「別格 第九番 文殊院 ( 遍路開祖 衛門三郎旧跡 )」があります

遍路の元祖といわれる衛門三郎の屋敷跡と伝えられている寺院。衛門三郎は、托鉢僧(弘法大師)に乱暴な態度をふるまったため、三郎の8人の子供達が次々に死んでいきました。三郎は「子供が死んだのは、私の罪のせいだ」と考え、大師の後を追いかけて札所を歩いたといいます。これが遍路の始まりといわれています。

「諸願成就」 お願いごとを唱えて回してください 「先祖因縁浄化」と書いてあったので、回しながらお参りしました

文殊堂から少し歩くと、弘法大師の泊まった跡もありました

遍路道をテクテク まだまだ元気です (*'▽')

第48番札所 西林寺

西林寺の歴史・由来

寺の前に小川があり、きれいな水が流れている。門前にはまた正岡子規の句碑があり、「秋風や高井のていれぎ三津の鯛」と刻まれている。「ていれぎ」は刺し身のツマに使われる水草で、このあたりの清流に自生し、松山市の天然記念物とされている。

縁起によると、聖武天皇(在位724〜49)の天平13年、行基菩薩が勅願により伊予に入り、国司、越智玉純公とともに一宮別当寺として堂宇を建立した。その地は現在の松山市小野播磨塚あたりの「徳威の里」とされ、本尊に十一面観音菩薩像を彫造して安置した。大同2年(807)弘法大師が四国の霊跡を巡礼した際この寺に逗留した。ここで大師は国司の越智実勝公と協議、寺をいまの地に移して四国霊場と定め、国家の安泰を祈願する道場とされた。

ここでは、荷物を降ろしてしばし休憩 まだまだ先は長いので・・・・

第49番札所 浄土寺

浄土寺の歴史・由来

境内入口に正岡子規の句碑「霜月の空也は骨に生きにける」が立つ。浄土寺は空也上人(903〜72)の姿がいまに残る寺である。腰のまがったやせた身に、鹿の皮をまとい、ツエをつき鉦をたたきながら行脚し、「南無阿弥陀仏」を唱えるひと言ひと言が小さな仏となって口からでる姿が浮かぶ。道路を補修し、橋を架け、井戸を掘っては民衆を救い、また広野に棄てられた死体を火葬にし、阿弥陀仏を唱えて供養した遊行僧、念仏聖である。

この空也上人像を本堂の厨子に安置する浄土寺は、縁起によると天平勝宝年間に女帝・孝謙天皇(在位749〜58)の勅願寺として、恵明上人により行基菩薩(668〜749)が彫造した釈迦如来像を本尊として祀り、開創された。法相宗の寺院だったという。のち弘法大師がこの寺を訪ねて、荒廃していた伽藍を再興し、真言宗に改宗した。そのころから寺運は栄え、寺域は八丁四方におよび、66坊の末寺をもつほどであった

空也上人が四国を巡歴し、浄土寺に滞留したのは平安時代中期で、天徳年間(957〜61)の3年間、村人たちへの教化に努め、布教をして親しまれた

簡素ながらも堂々とした風格をたたえた本堂は、文明14年(1482)に創建されたもの。

本瓦葺き、寄棟造りで、重要文化財にも指定されているが、和様と唐様が折衷した室町時代の代表的な建物として興味深い。

本堂の内陣にある一間厨子も再建時そのままの貴重な建造物。

再び、歩きはじめます。遍路道とは行っても、お墓の中を通る事も・・・・

ようやく50番 繁多寺へ着きました

第50番札所 繁多寺

繁多寺の歴史・由来

寺は松山城をはじめ、松山の市街、瀬戸内海まで一望できる高台にあり、のどかな風情の境内周辺は、美しい自然の宝庫として景観樹林保護地区に指定されている。

縁起によると、天平勝宝年間に孝謙天皇(在位749〜58)の勅願により、行基菩薩がおよそ90cmの薬師如来像を彫造して安置し、建立したと伝えられ、「光明寺」と号された。弘仁年間(810〜24)、弘法大師がこの地を巡錫し、寺に逗留された際に「東山・繁多寺」と改め、霊場とされた。

その後、寺は衰微するが伊予の国司・源頼義や僧・堯蓮らの援助で再興、弘安2年(1279)には後宇多天皇(在位1274〜87)の勅命をうけ、この寺で聞月上人が蒙古軍の撃退を祈祷している。また、時宗の開祖・一遍上人(1239〜89)が青年期に、太宰府から伊予に帰郷した際、有縁の寺に参籠して修行した。上人は晩年の正応元年(1288)、亡父・如仏が所蔵していた『浄土三部経』をこの寺に奉納されている

ぼくちゃん 鐘をつく 108とはいかないけれど煩悩は捨てられてかな???

愛媛県は、ミカンも有名ですよね。住宅地のすぐ横にミカン畑もありました

第51番札所 石手寺

石手寺の歴史・由来

縁起によると、神亀5年(728)に伊予の豪族、越智玉純が霊夢に二十五菩薩の降臨を見て、この地が霊地であると感得、熊野12社権現を祀ったのを機に鎮護国家の道場を建立し、聖武天皇(在位724〜49)の勅願所となった。翌年の天平元年に行基菩薩が薬師如来像を彫造して本尊に祀って開基し、法相宗の「安養寺」と称した。

「石手寺」と改称したのは、寛平四年(892)の右衛門三郎再来の説話によるとされる。

以前、道後温泉に旅行した時に、ここには来たことが有りました

その時は、ボランティアガイドの方に、色々と説明をしていただいていたので

きっとその時に「四国八十八か所霊場のひとつ」だときっと教えて頂いていたはずなんでしょうが・・・・

日本最古といわれる道後温泉の近く。参道が回廊形式となり仲見世のみやげ店が並ぶ。境内は、巡礼者よりも地元のお大師さん信者や観光客が多い霊場である。

そのもう一つの要因は、境内ほとんどの堂塔が国宝、国の重要文化財に指定されている壮観さで、それに寺宝を常時展示している宝物館を備えており、四国霊場では随一ともいえる文化財の寺院である。まず、一部を簡略にふれておこう。国宝は二王門で、高さ7m、間口は三間、横4m、文保2年(1318)の建立、二層入母屋造り本瓦葺き。重要文化財には本堂をはじめとして、三重塔、鐘楼、五輪塔、訶梨帝母天堂、護摩堂の建造物と、「建長3年」(1251)の銘が刻まれた愛媛県最古の銅鐘がある

この日も沢山の参拝者が。線香の煙で前が見えなくなるくらいです

五重塔の先には、巨大な弘法大師像も見えましたよ!!! デカッ (=゜ω゜)ノ

☆お砂踏みも有りました☆

「四国八十八ヶ所お砂踏み」とは、四国八十八ヶ所各霊場寺院の御本尊をお祀りし、各寺院より頂戴した境内のお砂をそれぞれの正面に敷き、それらを踏みながら礼拝していくことにより、四国八十八ヶ所霊場を巡拝されると同じような功徳を積んでいただけるものです。

<道後温泉にて>

道後温泉駅から、伊予鉄道で、大手町で乗り換え、三津まで

三津駅まで向かう電車の中で、地元にお住いの女性と歓談 15分くらいでしたが楽しいおしゃべり

太山寺行きのバスも出ているよ と色々な情報を頂きました

そこからは、テクテク歩きで 太山寺へ

三津駅前で太山寺行きのバスが止まっていましたが、発車時間まで1時間半位有ったので歩きました

登り坂も有ったけれども、バスより早くお寺まで到着できましたよ(4キロ弱くらいかな???)

着いたぁ!思っても、ここからも坂道が続きます

しかし、境内の前には、またまた長い階段 (-_-;;;)

ああ、しんど~~~い

ぼくちゃん、一歩先に到着

第52番札所 太山寺

太山寺の歴史・由来

開基とされる真野長者、その長者が一夜にして御堂を建てたという縁起は興味深い。

長者は豊後(大分)でふいごの炭焼きをしていたが、神のお告げで久我大臣の娘・王津姫と結婚、いらい運が開けて大富豪となった。用明2年(587)、商いのため船で大阪に向かうとき大暴風雨に遭い、観音さまに無事を祈願したところ、高浜の岸で救われた。この報恩にと一宇の建立を大願し、豊後の工匠を集めて間口66尺、奥行き81尺の本堂を建てる木組みを整えて船積みした。順風をうけて高浜に到着、夜を徹して組み上げ、燦然と朝日が輝くころに本堂は建ち上がった。いらい「一夜建立の御堂」と伝えられている。弘法大師は晩年の天長年間(824〜34)に訪れ、護摩供の修法をされて、それまでの法相宗から真言宗に改宗している。

本 堂

四国霊場では二番目に古いといわれているそうです

江戸時代に再建された堂は裃腰と呼ばれる曲線が美しい建物。壁画に描かれた地獄絵・極楽絵は圧巻です。

下がっている綱を引っ張って鐘を鳴らすようになっていました(鳴らせなかったけど)

仏足石は、苦しみや悲しみを解きほぐし、転禍私至福、緒願成就するとか

今日はの目標は、あと一つ 53番札所 円明寺へ 2.5キロ位の平らな道のりです

到 着

ハイ、ポーズ (#^.^#)

第53番札所 圓明寺

圓明寺の歴史・由来

縁起によると天平勝宝元年、聖武天皇(在位724〜49)の勅願により、行基菩薩が本尊の阿弥陀如来像と脇侍の観世音菩薩像、勢至菩薩像を彫造して安置し、七堂伽藍を備えた大寺として建立したのが創建とされている。当時は、和気浜の西山という海岸にあり「海岸山・圓明密寺」と称したという。

のち、弘法大師が荒廃した諸堂を整備し、霊場の札所として再興したが、鎌倉時代に度重なる兵火で衰微、元和年間(1615〜24)に土地の豪族・須賀重久によって現在地に移された

本堂の龍の彫り物

本堂の中には長さ4mはあろうかという、巨大な龍の彫り物が施されています。今にも動き出しそうなこの龍、一説には名工・左甚五郎の作といわれているそうです(目で見る事は出来たのですが、写真を撮ることが出来なかったので「いよ観ネット」より)

圓明寺には、アメリカ人巡礼者が発見した四国霊場最古の銅板納札が保存されている。

大正13年3月、シカゴ大学のスタール博士が四国遍路をしている途次、寺の本尊・阿弥陀如来像を安置している厨子に打ち付けてあったのを見つけた。江戸時代の初期にあたる慶安3年(1650)の銘があり、縦24cm、幅が9.7cm、厚さ約1mmで破損のない納札としては、現存最古で例のない銅板製である。

奉納者の樋口平人家次は、京都・五智山蓮華寺の伽藍を再興して、五智如来石仏を造立したことなどで知られるが、この納札でとくに注目されるのは、初めて「遍路」の文字が記されていることでもある。

聖母マリアを浮き彫りにしたキリシタン灯篭は、キリシタン禁制時代に隠れ信者の礼拝が行われていたそうです

今日はこれでおしまい。道後温泉に宿泊なので 伊予和気駅から松山へ戻りました

美味しい物を食べて 明日も元気にがんばるよ

おまけ <お遍路の途中で発見>

別格 第九番 文殊院で 自分でサッシの戸を開けた猫 最初誰も居ないのに扉が開いて驚きました

別格 第九番 文殊院で 自分でサッシの戸を開けた猫 最初誰も居ないのに扉が開いて驚きました

別格 第九番 文殊院で 優しく頭をなでて何を言ったかは秘密です

第48札所 西林寺にて 金平狸(かな??)

第48札所 西林寺にて 金平狸(かな??)

その昔、弘法大師は利口者の狐を大層可愛がっていたが、だんだん頭がいいことを鼻にかけて人を騙して困らせるようになったんで、怒った弘法大師が四国から狐を追放し、その代わりにタヌキを可愛がるようになったらしい