長谷寺をお参りした後、近鉄電車で安倍文殊院へ向かいます

桜井駅からバスで向かいました あっと言う間に到着です

ここからは、有名な石舞台など飛鳥の遺跡にも行けるようです

今回は時間も無いので諦めますが、季節が良い時に行って見て古代の浪漫を感じたいなぁと思います

境内地図(HPから)

①山門 ②客殿五台閣 ③本堂 ④西古墳 ⑤金閣浮御堂 ⑥花の広場 ⑦ウォーナー碑 ⑧晴明堂

⑨不動堂 ⑩石仏 ⑪境内駐車場(普通車専用) ⑫稲荷神社 ⑬白山堂 ⑭十一面観音 ⑮東古墳

⑯東山門石碑 ⑰からと古墳

表山門

往昔の仁王門跡である仁王堂で左に飛鳥京への道を漫歩するうちに山門前にでる。

山門前に立つと下馬石の豪放さと雄渾な筆致に一驚させられる。

本来安倍文殊院の表山門はこれであるが、車による参拝者の増加に伴いここから入山する参拝者は少ない。

良く見ていただくと、創建以来門を閉めたことがない。また入山料がかからないため年中・夜中でも誰でも本堂の前で手を合わすことが出来るそうです

さあ、お参りに向かいます

この石碑の後ろの土手の後ろに「文殊池」があります

大化元年(645年)に創建された、京都・天橋立の切戸文殊、山形の亀岡文殊と共に日本三大文殊と言われる安倍文殊院。獅子に乗った木彫極彩色の本尊文殊菩薩は快慶の作で、総高7mあり文殊様では日本最大で国宝に指定されている。学問、智恵の授かる仏様として知られ、受験生の参拝も多く見られる。平安時代の陰陽師・安倍晴明公の出生寺でもあり、晴明公に因むさまざまな遺跡が数多く残されている。

沢山のご利益があると言われており、そして日本三大文殊の第一霊場として有名です。安倍文殊院のご利益で最も有名なのは学業成就ですが、そのほかにも白山堂の縁結び,敬老の日に行われるボケ封じ,安倍清明堂厄除け,稲荷社の商売繁盛等ご利益満載です。また大和七福八宝の辯財天(愛嬌・縁結びの神様)にも指定されています

本 堂

江戸時代 市指定重要文化財

寛文5年(1665)に再建された元安倍寺満願寺の本堂で現在の当山の本堂です。

七間四面の入母屋造りの本瓦葺に加え礼堂(舞台付き入母屋造り妻入り、本瓦葺き)が附設しており、更には本堂奥に附設して昭和四十八年に完成した文殊菩薩を安置する大収蔵庫があります。

本堂の前には木瓜(ぼけ)の木が植えてありました

安倍文殊院はボケの花にちなんでか文殊様にちなんでかわかりませんがボケ封じの寺としても有名です

桜井市観光ガイドから・・・ 春にはこんな綺麗な花が咲くそうです

綺麗ですね~

本堂にお参りです

拝観料に「智恵のお抹茶 手作りらくがん(吉野くず入り)」が付いています

拝観する前に、頂きます なかなかお抹茶を頂く機会はありません

外は暑くて汗がじっとり出て来るようでしたが、熱いお抹茶がとても美味しかった

らくがんの模様は、晴明神社の神紋である星マーク「五芒星」があしらってありました

御本尊は「三人寄れば文殊の智恵」の格言で有名な文殊菩薩で、日本最大(7m)・快慶作の国宝です

お寺のかたの説明を聞きながらお参りしました

写真撮影は出来ませんが、とても印象的でした

*代わりに、HPからと、お寺にあったポスターの写真を載せてます

HPから

HPから

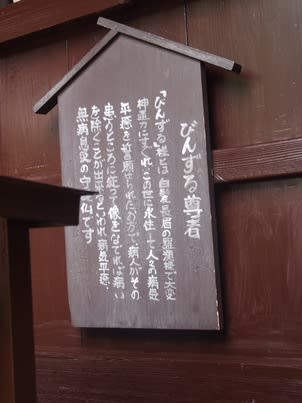

ぼくちゃんは、膝が痛かったので、なで佛さんのひざを入念に「ナデナデ」

梵 鐘

寛永二十年の銘がある。

この鐘には「古来より安倍の地三か村の分水の鐘、四六の刻にこの鐘を打ち各村へ分水する」旨の文字が刻印されている

仲麻呂堂 (金閣浮御堂)

当山出生の安倍仲麻呂公や安倍晴明公など安倍一族をお祭りするため、昭和六十年に、総金色仕上げの金閣浮御堂が完成堂内には仲麻呂公像、晴明公像、をはじめご本尊に開運弁才天、厄除け守護の九曜星の神々。方位災難除けの十二天御尊軸が安置されています。

この文殊池に建っている「金閣浮御堂」に入ると、「厄除け七まいり」に挑戦することになります(七まいりおさめ札・お守り付きで拝観料金がセットになっていました)

☆七まいり やり方☆

まず、お堂の前まで行き一礼しますー、

お堂の周りを回りますー願い事を唱えながら回りますー、

一周したら購入したお札を1から切り離し収め箱へ入れますー、

これを七回繰り返しますー

二人で挑戦しましたが、七回お堂の周りを回るとなると思ったよりも大変でした

一回一回、願いをかけて手を合わす・・・・・・そうなると意外とお願い事って浮かんでこないですね(笑)

文殊院西古墳

飛鳥時代 国指定特別史跡

この古墳は古来より安倍寺の創建者である安倍倉梯麻呂の墓であると伝えられています。

また、玄室には弘法大師お手作りと伝わる願掛け不動の石仏が祭られています

中に入ってお参りしました

思ったよりもろうそくの光があり、入り口からの明かりも届き明るかった

ここでも手を合わせます

伊勢神宮への大道標

歴史を感じる道標がありました

歴史を感じる道標がありました

他にも色々と見どころは沢山あるのですが、もうそろそろ神戸に帰らないといけないので後ろ髪を引かれる

気持ちでお寺を後にしました

奈良大和四寺巡礼

平成27年5月22日、奈良県中和地区の四寺院、「室生寺」・「岡寺」・「安倍文殊院」・「長谷寺」によって結成された巡礼の会で、国内の参拝者のみならず、海外の旅行者にも焦点を当てているのが特徴です。ホームページを6ヶ国語対応にするとともに、各寺の山内各所にFREE-Wifiを設置して、情報を得やすいようにされているそうです

http://www.nara-yamato.com/ HPです

奈良県中央部に位置する長谷寺(はせでら)・室生寺(むろうじ)・岡寺(おかでら)・安倍文殊院(あべもんじゅいん)で結成された奈良大和四寺巡礼(ならやまとよじじゅんれい)。

奈良県中央部は元来、日本国発祥の地であり、初瀬朝倉(はせあさくら)・磐余(いわれ)・飛鳥(あすか)・藤原京(ふじわらきょう)へと移りゆく幾代もの都が点在した土地であり、古来より国中(くんなか)とも呼ばれてきました。

この由緒ある地に創建された四寺は、いずれも1200年以上の歴史を誇ります。

明日香に位置する岡寺、磐余に位置する安倍文殊院、初瀬朝倉に位置する長谷寺と室生寺。

この奈良県中央部の国中(くんなか)には、悠久の歴史が今に息づいています。

今日はこのうちの2つのお寺を駆け足だったけど、お参りすることができました

安倍文殊院への行きはバスでしたが、帰りは丁度良い時間のバスが無かったので、駅まで2キロの道をテクテク 雨傘を日傘にして、歩きました(暑かったぁ~)

途中で出会った中学生(かな?)の男の子に駅までの道を教えて貰ったので安心して歩いて行きました

そして、夜はお楽しみの宴会 いやいやお食事会

神戸の妹達夫妻や甥っ子姪っ子と「すきやき」を満喫

↓ とけいや ↓

妹が予約してくれました レトロな感じのお店でした

関西風すきやき 仲居さんがお世話をしてくれます

牛脂から香ばしい香りが漂い、ワクワクしてきます

お肉と割下投入 !(^^)!

神戸牛ですよ!! もうすぐ食べごろです

卵に付けて

いただきます (^。^)y-.。o○!!!!

お肉に続き、野菜・焼き豆腐・しらたきも入ります

みんなで満足いくまで、すきやきを堪能しました

野菜サラダ

ミンチカツ

どれも、美味しかった ^-^

締めはもちろん「うどん」です 満腹☆満足☆美味しかった

デザートです❤

美味しいご馳走も、久しぶりのおしゃべりも! とても楽しい時間でした

ホテルで・・・・・お風呂上りに一杯

おやつは、すき焼きを食べたあとなのに、再び 「関西風すきやき」

神戸の夜は、これで終わり

明日は、京都へ向かいます

つづく

流しそうめんが待ってるよ

流しそうめんが待ってるよ

参加して楽しかった一日でした ありがとうございました

参加して楽しかった一日でした ありがとうございました