唐突ですが(日本)手ぬぐいとか使われますか?

普通に汗拭きで使ったり,ガーゼや包帯代わりにしたり,裂いて撚って紐にしたりと,意外と便利で重宝しますよね。

(西洋)タオルに比べて嵩張らないしトレイルを走るときなどはリュックの中に1本入れています。

そして最近は,部屋のインテリアとしてちょっと飾ったりもしています(絵画や掛け軸となるとお高いもので・・・^^;)。

その飾り方ですが,直接ペタンと壁に貼ったり暖簾がわりに吊るしたりもできますが,今はこんな具合です。

おっさんランナーさんデザインのきんぎょ手ぬぐいは,手ぬぐい専用の額に入れています。

ただ専用額となるとそれなりのお値段になりますよね。そこで庶民の味方,百均(ダイソーさん)で買ったお手ごろな額やボードを使うとこうなります。この手ぬぐいもダイソーで買ったものです。^_^

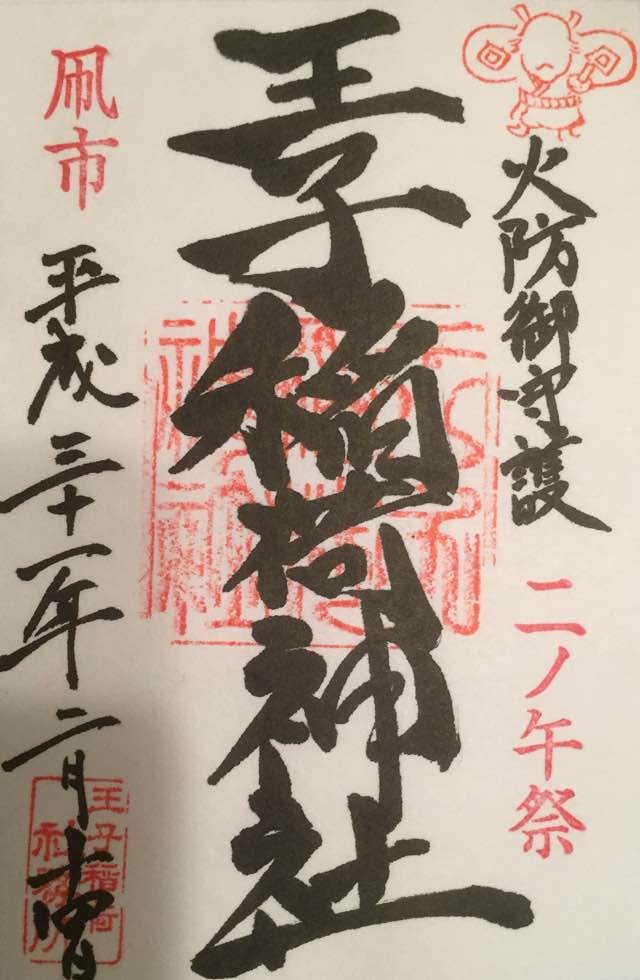

そしてこちらもダイソー,その名も「手ぬぐい飾り棒」

額だと入れ替えが面倒ですが,これだと簡単に付け替えができるので四季折々お気に入りの手ぬぐいで季節感を出すことができます。

この2枚の手ぬぐい(桜吹雪と山登り)は手ぬぐい屋さんで買ったものです。

長崎のお祭り「長崎くんち」も手ぬぐいが付き物でした。毎年七つの踊り町がそれぞれのデザインの手ぬぐいを作り,配ったり奉納時に観覧席に投げたりしていました。

まぁ,お祭りには長崎に限らずねじり鉢巻や向こう鉢巻として手ぬぐいが使われていますね。

その手ぬぐいの巻き方や被り方もいろいろあるようですが,子供の頃田舎では商店などの頒布品や記念品を使ったこんなの主流でした(笑)。

男は腰にぶら下げて汗拭きに

(写真は借り物です)

女性は姉さん被りで日除けや塵除けに・・・,うちのおばあちゃんは頰被りが多かったかな ^^;

(写真は借り物です)

明日(もう今日ですね)12時にUTMF2019がスタートします。ゼロ関門の抽選を突破したランナーのみなさん頑張ってください。

知り合いのトレイルランナーもたくさん走られます。天気がちょっと心配ですがみなさんの無事な完走を祈っています。

(写真はUTMF2019HPより)

普通に汗拭きで使ったり,ガーゼや包帯代わりにしたり,裂いて撚って紐にしたりと,意外と便利で重宝しますよね。

(西洋)タオルに比べて嵩張らないしトレイルを走るときなどはリュックの中に1本入れています。

そして最近は,部屋のインテリアとしてちょっと飾ったりもしています(絵画や掛け軸となるとお高いもので・・・^^;)。

その飾り方ですが,直接ペタンと壁に貼ったり暖簾がわりに吊るしたりもできますが,今はこんな具合です。

おっさんランナーさんデザインのきんぎょ手ぬぐいは,手ぬぐい専用の額に入れています。

ただ専用額となるとそれなりのお値段になりますよね。そこで庶民の味方,百均(ダイソーさん)で買ったお手ごろな額やボードを使うとこうなります。この手ぬぐいもダイソーで買ったものです。^_^

そしてこちらもダイソー,その名も「手ぬぐい飾り棒」

額だと入れ替えが面倒ですが,これだと簡単に付け替えができるので四季折々お気に入りの手ぬぐいで季節感を出すことができます。

この2枚の手ぬぐい(桜吹雪と山登り)は手ぬぐい屋さんで買ったものです。

長崎のお祭り「長崎くんち」も手ぬぐいが付き物でした。毎年七つの踊り町がそれぞれのデザインの手ぬぐいを作り,配ったり奉納時に観覧席に投げたりしていました。

まぁ,お祭りには長崎に限らずねじり鉢巻や向こう鉢巻として手ぬぐいが使われていますね。

その手ぬぐいの巻き方や被り方もいろいろあるようですが,子供の頃田舎では商店などの頒布品や記念品を使ったこんなの主流でした(笑)。

男は腰にぶら下げて汗拭きに

(写真は借り物です)

女性は姉さん被りで日除けや塵除けに・・・,うちのおばあちゃんは頰被りが多かったかな ^^;

(写真は借り物です)

明日(もう今日ですね)12時にUTMF2019がスタートします。ゼロ関門の抽選を突破したランナーのみなさん頑張ってください。

知り合いのトレイルランナーもたくさん走られます。天気がちょっと心配ですがみなさんの無事な完走を祈っています。

(写真はUTMF2019HPより)