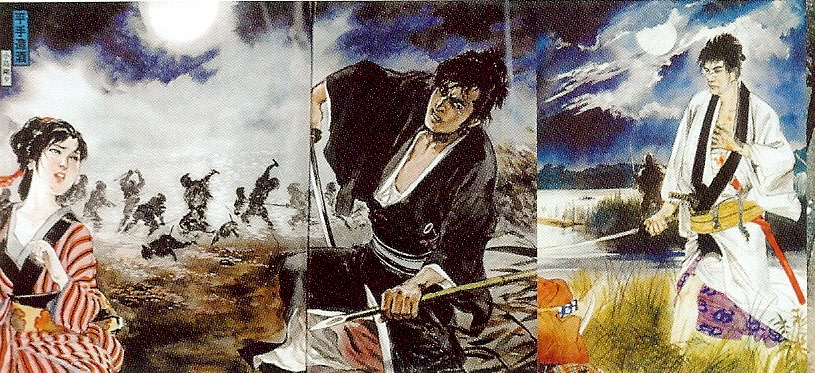

大利根河原の決闘或いは笹川事件は、天保水滸伝のクライマックスなので、逐一それを書くと長くなるので、講談本やレンタルビデオなどで古い映画で内容をご確認して頂くことにします。

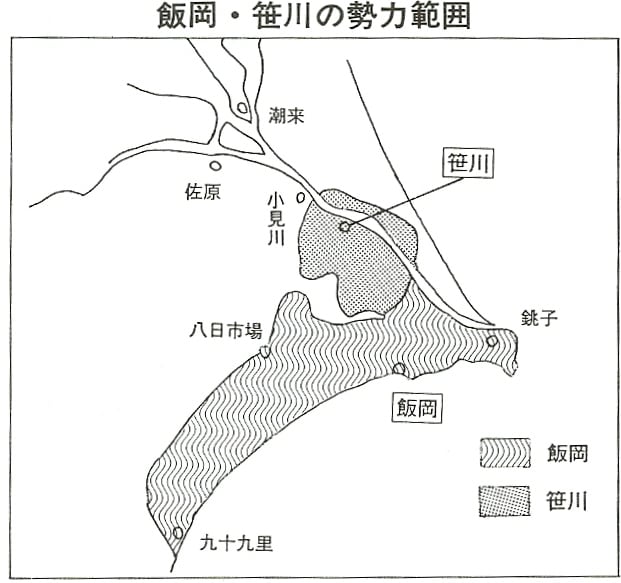

このヤクザの出入りは、関八州の案内役・十手捕縄を持つ飯岡助五郎が、凶状持ちの笹川繁蔵及びその一味を逮捕する、と言う建前です。

取方である飯岡一家の連中は、七〇名が船で利根川を笹川河岸から、二〇名が笹川の背後を陸路から夜明けと共に奇襲します。

一方、内通で飯岡の奇襲を知った笹川勢は、二〇数名の小人数ながら万全の策を整え飯岡の来襲に備えました。また、飯岡勢は、笹川繁蔵たちの捕獲と言うお上の御用であるため、刀や槍などの武器は使用できず、十手や六尺棒、竹槍が主な武器です。待ち受ける笹川は、刀や槍はもとより鉄砲まで持ち出し事に備えています。そんな事情もあり、この大ゲンカは一方的に笹川が有利に展開しました。飯岡側は、助五郎の分身とも言える州崎の政吉はじめ幹部クラスが頓死、深手を負って倒れるもの多数と言う始末で、死体や仲間を連れ戻すこともできずに退散と言う散々な目にあいました。その為、飯岡助五郎はお上の面目を潰したかどで「入牢」の憂き目にあいます。

一方、笹川側の被害は、平手造酒一人が死亡しただけだったそうです。

それでは、その平手造酒と言う人物は実在したのか・・。

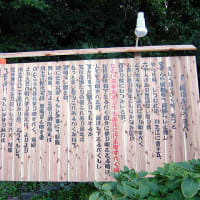

平手造酒の「死体見分書写」が飯岡町歴史民俗館に残っています。

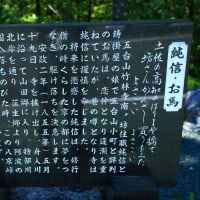

「表紙」助五郎笹川事件ニ付、御出役御見分書之写

「本文」御見分書写 一、疵請死人 無宿浪人 平田深喜 但、年齢三十七八才位、天窓ニ長サ六寸程ノ十文字切疵長サ壱寸程宛三ケ所、右之肩ニ長サ弐寸程、左肩ニ三寸程、腕ニ長サ弐寸程之切疵三ケ所、左ノ脇腹から心中ニ懸ケ長サ八寸程、同膝ニ長サ三寸程切疵、都合拾壱カ所有之、繁蔵宅前ニ倒レ罷在候間、醫師ニ相懸・・・・・・・・

「実録天保水滸伝」を著した地元研究家・野口政司の聞き書きの中の「私の家の隣の岩瀬さんが笹川の繁蔵の子孫でして、子供の頃からよく、ちょぅおばあさんから水滸伝の話を聞かされたもんですよ。剣豪の平手造酒は痩せや男で顔色がよくなく、殺された時はハラワタが飛び出したとか。実際にそれを見た人が、ちょぅばあさんが子供の頃はまだ生きていたらしいです。」

無宿浪人・平田深喜は実在し、浪曲・講談・映画などでお馴染みの大利根河原の決闘で病身を顧みず「一宿一飯の恩義」で笹川方に加勢して落命したのも事実のようです。

ただ、平手造酒の出自には当然ながら諸説があります。地元に残る口伝・口碑などによると一致するのは「可なりの剣の使手」であったのは確かのようです。曰く「平田三亀は讃岐高松藩の出で、浅山一刀流の使手」とか「平田深喜は、紀州生まれと伝え、北辰一刀流の剣を江戸・お玉ヶ池の千葉道場でまなび免許皆伝となるも酒のため破門され、各地を流浪し笹川繁蔵の食客になった」あるいは「仙台藩士だったが、酒乱のために出奔した」など諸説があるようです。

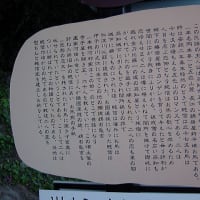

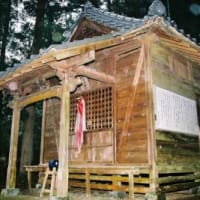

当ブログで紹介した諏訪神社境内の立派な「平手造酒の墓は」は、昭和三年地元の有志が建立したものです。同じ延命寺に「平田氏之墓」は、没後六年を経て、彼を哀れんだ土地の素封家・土屋半左衛門が建てたものです。一方、笹川の利根川上流・神崎町松崎に「天保一五年甲辰八月六日 平田三亀」と彫られた墓があります。戒名は「儀刀信忠居士」。建立は地元の名主・山口市左衛門で、平田深喜が笹川に行く前に頼った縁によるものだそうです。

歌謡曲・大利根月夜の文句ではないが「元を質せば侍育ち・・」「世が世であれば殿の招きの月見酒・・」或いは「剣は自慢の千葉仕込み・・」という過去が本当であればあるほど、無宿渡世の用心棒は自らの過去は語らないだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます