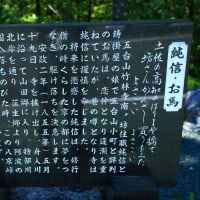

3月3日(土)雛祭りの日に京都嵯峨野の大覚寺へ行きました。当ブログはTVドラマ「鬼犯科帳」(中村吉右衛門)の大ファンです。毎日欠かさずケーブルTVで視聴しています。密偵おまさ役の梶芽衣子がお気に入りです。この鬼平犯科帳をはじめ多くの時代劇のロケ地として大覚寺を使っています。大覚寺の境内や近江八幡の掘割が何の違和感もなく江戸の街になっているのが興味の1ツです。と云うことで大覚寺にに行きました。

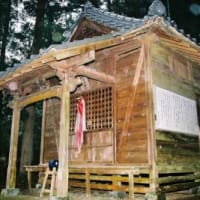

旧嵯峨御所が大覚寺の始まりだそうです。名残として「宸殿」があります。

京都御所の紫宸殿前の「右近の橘 左近の桜」が有名です。当ブログも小学校5年生の遠足で京都御所に言った記憶があり、軍人上がりの担任の先生が普段より熱弁をふるって説明していたのが印象に残っています。雛飾りにも「右近の橘 左近の桜」のたとえ話もあり、当ブログは「右近の橘 左近の桜」とガチガチに刷り込まれています。

所が嵯峨御所宸殿前には「左近の桜」ではなく「左近の梅」が植わっていました。

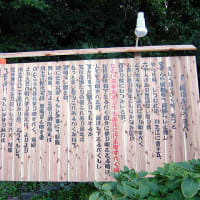

桓武天皇平安遷都時には元々「桜」ではなく「梅」であったそうです。そう言えば万葉時代以来「花」と云えば「梅」であったようです。中国風の影響が強かった日本では中国よりもたらされた「梅」を珍重したようです。万葉集では梅を詠んだ歌119首、桜は41首だそうで圧倒的に「梅」が多いそうです。因みに一番多いのは「萩」の141首、次いで「梅」、「橘・花橘」107首、「菅・山菅」74首、「松」74首、「葦」55首、「茅・浅茅」50首、「柳・青柳」49首、「藤・藤波」44首、「桜」、・・・・となっているそうです。

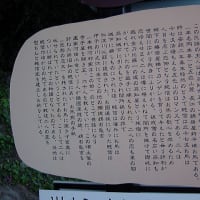

「左近の梅」が「左近の桜」に変わった経緯には諸説あるようです。内裏の梅が枯死しとか火災により焼失し桜を植え替えた、…などの記録があるようです。その中でとくに有名な逸話として「大鏡」にある「鶯宿梅」の故事です。村上天皇・応和3年(963年)に植替えたという説があります。

御所の「梅」が枯れたので紀貫之の娘の庭の紅梅を移植した時、移植された梅には一首添えてありました。

「勅なればいともかしこし鶯の宿はと問はばいかが答えむ」

村上天皇は甚く感動されて「梅」を返して代わりに「桜」を植えたと伝えています。

今でも皇族関係の寺院では「左近の梅」が多く見られるそうです。

次は仁和寺に行って確かめてみます。

旧嵯峨御所が大覚寺の始まりだそうです。名残として「宸殿」があります。

京都御所の紫宸殿前の「右近の橘 左近の桜」が有名です。当ブログも小学校5年生の遠足で京都御所に言った記憶があり、軍人上がりの担任の先生が普段より熱弁をふるって説明していたのが印象に残っています。雛飾りにも「右近の橘 左近の桜」のたとえ話もあり、当ブログは「右近の橘 左近の桜」とガチガチに刷り込まれています。

所が嵯峨御所宸殿前には「左近の桜」ではなく「左近の梅」が植わっていました。

桓武天皇平安遷都時には元々「桜」ではなく「梅」であったそうです。そう言えば万葉時代以来「花」と云えば「梅」であったようです。中国風の影響が強かった日本では中国よりもたらされた「梅」を珍重したようです。万葉集では梅を詠んだ歌119首、桜は41首だそうで圧倒的に「梅」が多いそうです。因みに一番多いのは「萩」の141首、次いで「梅」、「橘・花橘」107首、「菅・山菅」74首、「松」74首、「葦」55首、「茅・浅茅」50首、「柳・青柳」49首、「藤・藤波」44首、「桜」、・・・・となっているそうです。

「左近の梅」が「左近の桜」に変わった経緯には諸説あるようです。内裏の梅が枯死しとか火災により焼失し桜を植え替えた、…などの記録があるようです。その中でとくに有名な逸話として「大鏡」にある「鶯宿梅」の故事です。村上天皇・応和3年(963年)に植替えたという説があります。

御所の「梅」が枯れたので紀貫之の娘の庭の紅梅を移植した時、移植された梅には一首添えてありました。

「勅なればいともかしこし鶯の宿はと問はばいかが答えむ」

村上天皇は甚く感動されて「梅」を返して代わりに「桜」を植えたと伝えています。

今でも皇族関係の寺院では「左近の梅」が多く見られるそうです。

次は仁和寺に行って確かめてみます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます