「惜別の歌」の作曲者・藤江英輔は中央大学法学部卒で作曲当時は中大予科の学生で、陸軍造兵廠に徴用されていたそうです。仲間の学生に毎日のように召集令状が届く、その赤紙を渡す役が藤江だったそうです。もうそのときは、再び会える別れじゃなくて、「お前の顔を見るのはこれで最後だな」という別れの辛さを「悲しむなかれわが友よ」と突然メロディが湧き出たそうです。

工場で口ずさんでるうちに、みんなに「教えろ」といわれて、口から口へ伝わり、いつしか造兵厰で、出陣学徒を送る歌、惜別の歌になたそうです。

その様な経緯で「惜別の歌」が中央大学の学生歌として歌い継がれているのだそうです。

藤江英輔は出版界で活躍していることもあり「惜別の歌」を作曲した経緯を著作物や講演・対談など広く公にしており、ネット上でも沢山の情報があります。

ですから敢てここで知ったかぶりをして書く必要もないのですが、表題の「惜別の歌」4番の歌詞について少し疑問がありますので、その事を考えてみたいと思います。

ネットの記事でもあるように“藤江:この歌は本来4番まであるんです。北村: CDは3番までですよね。実は4番で起承転結になるわけですね。”と明らかに4番まであって、藤江としては4番までを歌ってくれることでこの歌が完結すると言っています。

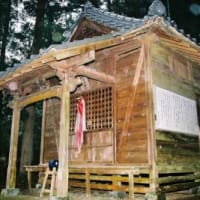

長野県小諸市に「惜別の歌」歌碑があるそうです。藤村が「高楼」を小諸で作ったことによるそうです。

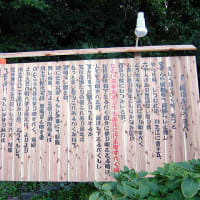

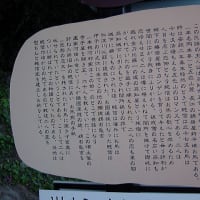

写真のようにこの歌碑には4番まで書かれています。

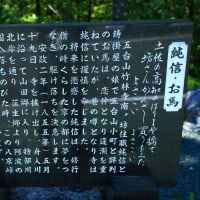

前回、4番の歌詞を高楼6節「なれがやさしきなぐさめも なれがたのしきうたごゑも なれがこゝろのことのねも またいつきかんこのわかれ」を改変した「君が優しき慰めも 君が楽しき歌声も 君が心の琴の音も またいつか聞かんこの別れ」と紹介しましたが、小諸の歌碑の4番は、7節の「きみのゆくべきやまかはは おつるなみだにみえわかず そでのしぐれのふゆのひに きみにおくらんはなもがな」を「君の行くべき山川は 落つる涙に見えわかず そでのしぐれの冬の日に 君に贈らん花もがな」となっているそうです。

藤江はその著作物で“四番の最後が「君に送らん花もがな」。当時は文字通り、一輪の花も無かった。友よ許せ・・・。言葉にならぬ、その思いが四番には、込められているのです。ぜひ、四番まで歌ってほしい。”と述べています。

この事から少なくとも当事者としての4番は、第7節のもであり、それが藤村の「高楼」では無い「惜別の歌」の物語を完結させるモノだったのです。

工場で口ずさんでるうちに、みんなに「教えろ」といわれて、口から口へ伝わり、いつしか造兵厰で、出陣学徒を送る歌、惜別の歌になたそうです。

その様な経緯で「惜別の歌」が中央大学の学生歌として歌い継がれているのだそうです。

藤江英輔は出版界で活躍していることもあり「惜別の歌」を作曲した経緯を著作物や講演・対談など広く公にしており、ネット上でも沢山の情報があります。

ですから敢てここで知ったかぶりをして書く必要もないのですが、表題の「惜別の歌」4番の歌詞について少し疑問がありますので、その事を考えてみたいと思います。

ネットの記事でもあるように“藤江:この歌は本来4番まであるんです。北村: CDは3番までですよね。実は4番で起承転結になるわけですね。”と明らかに4番まであって、藤江としては4番までを歌ってくれることでこの歌が完結すると言っています。

長野県小諸市に「惜別の歌」歌碑があるそうです。藤村が「高楼」を小諸で作ったことによるそうです。

写真のようにこの歌碑には4番まで書かれています。

前回、4番の歌詞を高楼6節「なれがやさしきなぐさめも なれがたのしきうたごゑも なれがこゝろのことのねも またいつきかんこのわかれ」を改変した「君が優しき慰めも 君が楽しき歌声も 君が心の琴の音も またいつか聞かんこの別れ」と紹介しましたが、小諸の歌碑の4番は、7節の「きみのゆくべきやまかはは おつるなみだにみえわかず そでのしぐれのふゆのひに きみにおくらんはなもがな」を「君の行くべき山川は 落つる涙に見えわかず そでのしぐれの冬の日に 君に贈らん花もがな」となっているそうです。

藤江はその著作物で“四番の最後が「君に送らん花もがな」。当時は文字通り、一輪の花も無かった。友よ許せ・・・。言葉にならぬ、その思いが四番には、込められているのです。ぜひ、四番まで歌ってほしい。”と述べています。

この事から少なくとも当事者としての4番は、第7節のもであり、それが藤村の「高楼」では無い「惜別の歌」の物語を完結させるモノだったのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます