第一報はある方からのメールでした。

全身から汗がふきだして、頭が混乱するほどショックでした。

あわてて帰宅し情報をまとめてみると、懲役20年で確定、未決拘留が10年だから、仮釈放なしで2022年ごろ出所とのこと。

面会は8月上旬まで可だが、希望者が殺到して受け付けられない、と。

郵便、差し入れの受付は可。

わたしがなぜこれほどショックを受けているかというと、今まさに重信さんについて調べ、取材していたからです。

正確に刑が決まったのが15日。わたしはその前日の14日に面会でお会いしました。

先月も会っていたので、これで二回目ということになります。

本当に不思議なことで、二回目に会うのをいつのまにか楽しみにしている自分がいました。

待つ間には、差し入れに対するお礼として、お手紙もいただきました。

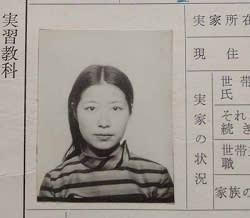

とにかく笑顔を絶やさない、優しい雰囲気で、常にこちら目線で話を合わせてくれる方でした。

彼女が「日本赤軍」という組織のカリスマで、そのカリスマ性がどこからくるのかも、少しながら分かったような気がしました。

さて。

日本赤軍とはどのような組織なのか、ここで簡単に説明させていただきます。

まず、赤軍派という元になる党派がありました。

赤軍派は失速する学生運動の倦怠から生まれ、先鋭化した、「武装闘争で革命を」という党で、首相官邸占拠などを計画していました。

しかし1969年11月5日、大菩薩峠事件とよばれる一斉検挙によって指導部が一気に逮捕されます。

この後に議長である塩見孝也さんも逮捕され、残るメンバーの一部は「よど号ハイジャック事件」によって北朝鮮に飛びます。

指導者を失い、弱体化した赤軍派は、後に「あさま山荘事件」を引き起こす森恒夫さん(後に獄中で自殺)を代理的にリーダーとして立てますが、これに離反するかたちで重信さんはパレスチナに飛びます。

ここに京都パルチザンの奥平剛士さんらが合流し、PFLPと共闘することで、日本赤軍の元となる日本人ボランティアがうまれます。

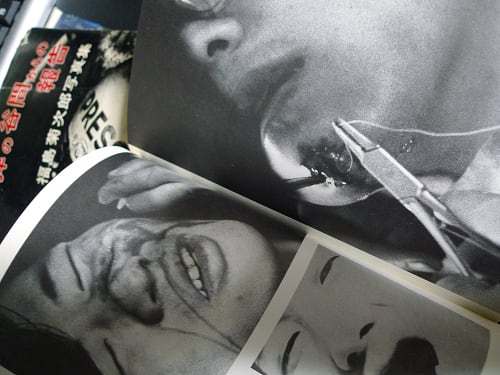

奥平さんらは、のちにPFLPの「アウトサイドワーク」(域外活動局)の義勇兵となり、安田安之さん、岡本公三さんと共に1972年5月30日「リッダ闘争」(テルアビブ空港乱射事件)を闘い、奥平さん、安田さんは現場にて自決、岡本さんは自決に失敗し、イスラエル当局に拘束されます。

この日を起点として、このリッダ闘争の意思を受け継ぐ日本赤軍の前身組織が形成され、その後の1974年末、重信さんらは日本赤軍を名乗るようになります。

これはPFLPと「共闘」しつつも、それとはまた別個の組織でした。

ちなみになぜこのような特殊な立場に立てたかというと、アラブ世界では奥平さん、安田さん、そして岡本さんも英雄なのです。

70年代を中心として幾多の武装闘争(日本政府から見ればいわゆるテロ)を闘いぬき、2000年日本に戻っていたところを逮捕された重信さん。

わたし自身は思想的に日本赤軍の活動に同調する者ではありませんが、彼らのやったことには、非常に歴史的な意義がある、と思っています。

ここがすごく重要で「世界の中の日本」を、なんのフィルターも通さずに見るには、こうした歴史的事件をもっと、あらゆる目線で解体する必要があると思うのです。

ちなみにリッダ闘争はウィキペディアによると「テルアビブ空港乱射事件」となっています。

内容も「無差別乱射」となってい、どう考えても「イスラエル寄り=米国寄り=日本政府寄り」の見方です。そして多くの文献や情報もそのようになっているのが見受けられます。

話を重信さんに戻します。

確定の1日前、14日に面会した時のことです。

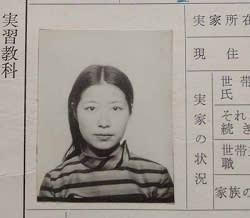

わたしはこの日、メル斗さんからいただいた、重信さんに関する昔の新聞のコピーを持っていきました。

その見出しにはこうあります。

「アジサイの好きな娘がゲリラに飛びこむまで」

これを見て重信さんは、とても嬉しそうな表情をされ「この記者さん、わたしがアジサイ好きなことよく知ってるわねえ」と笑っていました。

そして「これ、こっちに入れ(差し入れ)てもらえますか?」と。

そうか、こういうの嬉しいんだ、と、ちょうどいろいろな資料を探している折の刑確定でした。

あと一回、あと一回だけでいいから会いたかったです。

これからは面会も郵便のやりとりも、いまよりもっと難しくなるみたいです。

わたしの方は、まさにこれから書いて出そうと思っていた「手紙によるインタビュー」を試みようと思った矢先でした。

ただ、郵便も差し入れも可能なので、帰ってくる期待はしないまでも、手紙だけは出そうと思っています。

アジサイの好きな娘がゲリラに。

日本に住む一人の可愛らしい女性が、なぜ世界を相手に闘うに至ったか。

その軌跡を少しでもつかむため、これからも出来る取材は続けていこうと思います。

全身から汗がふきだして、頭が混乱するほどショックでした。

あわてて帰宅し情報をまとめてみると、懲役20年で確定、未決拘留が10年だから、仮釈放なしで2022年ごろ出所とのこと。

面会は8月上旬まで可だが、希望者が殺到して受け付けられない、と。

郵便、差し入れの受付は可。

わたしがなぜこれほどショックを受けているかというと、今まさに重信さんについて調べ、取材していたからです。

正確に刑が決まったのが15日。わたしはその前日の14日に面会でお会いしました。

先月も会っていたので、これで二回目ということになります。

本当に不思議なことで、二回目に会うのをいつのまにか楽しみにしている自分がいました。

待つ間には、差し入れに対するお礼として、お手紙もいただきました。

とにかく笑顔を絶やさない、優しい雰囲気で、常にこちら目線で話を合わせてくれる方でした。

彼女が「日本赤軍」という組織のカリスマで、そのカリスマ性がどこからくるのかも、少しながら分かったような気がしました。

さて。

日本赤軍とはどのような組織なのか、ここで簡単に説明させていただきます。

まず、赤軍派という元になる党派がありました。

赤軍派は失速する学生運動の倦怠から生まれ、先鋭化した、「武装闘争で革命を」という党で、首相官邸占拠などを計画していました。

しかし1969年11月5日、大菩薩峠事件とよばれる一斉検挙によって指導部が一気に逮捕されます。

この後に議長である塩見孝也さんも逮捕され、残るメンバーの一部は「よど号ハイジャック事件」によって北朝鮮に飛びます。

指導者を失い、弱体化した赤軍派は、後に「あさま山荘事件」を引き起こす森恒夫さん(後に獄中で自殺)を代理的にリーダーとして立てますが、これに離反するかたちで重信さんはパレスチナに飛びます。

ここに京都パルチザンの奥平剛士さんらが合流し、PFLPと共闘することで、日本赤軍の元となる日本人ボランティアがうまれます。

奥平さんらは、のちにPFLPの「アウトサイドワーク」(域外活動局)の義勇兵となり、安田安之さん、岡本公三さんと共に1972年5月30日「リッダ闘争」(テルアビブ空港乱射事件)を闘い、奥平さん、安田さんは現場にて自決、岡本さんは自決に失敗し、イスラエル当局に拘束されます。

この日を起点として、このリッダ闘争の意思を受け継ぐ日本赤軍の前身組織が形成され、その後の1974年末、重信さんらは日本赤軍を名乗るようになります。

これはPFLPと「共闘」しつつも、それとはまた別個の組織でした。

ちなみになぜこのような特殊な立場に立てたかというと、アラブ世界では奥平さん、安田さん、そして岡本さんも英雄なのです。

70年代を中心として幾多の武装闘争(日本政府から見ればいわゆるテロ)を闘いぬき、2000年日本に戻っていたところを逮捕された重信さん。

わたし自身は思想的に日本赤軍の活動に同調する者ではありませんが、彼らのやったことには、非常に歴史的な意義がある、と思っています。

ここがすごく重要で「世界の中の日本」を、なんのフィルターも通さずに見るには、こうした歴史的事件をもっと、あらゆる目線で解体する必要があると思うのです。

ちなみにリッダ闘争はウィキペディアによると「テルアビブ空港乱射事件」となっています。

内容も「無差別乱射」となってい、どう考えても「イスラエル寄り=米国寄り=日本政府寄り」の見方です。そして多くの文献や情報もそのようになっているのが見受けられます。

話を重信さんに戻します。

確定の1日前、14日に面会した時のことです。

わたしはこの日、メル斗さんからいただいた、重信さんに関する昔の新聞のコピーを持っていきました。

その見出しにはこうあります。

「アジサイの好きな娘がゲリラに飛びこむまで」

これを見て重信さんは、とても嬉しそうな表情をされ「この記者さん、わたしがアジサイ好きなことよく知ってるわねえ」と笑っていました。

そして「これ、こっちに入れ(差し入れ)てもらえますか?」と。

そうか、こういうの嬉しいんだ、と、ちょうどいろいろな資料を探している折の刑確定でした。

あと一回、あと一回だけでいいから会いたかったです。

これからは面会も郵便のやりとりも、いまよりもっと難しくなるみたいです。

わたしの方は、まさにこれから書いて出そうと思っていた「手紙によるインタビュー」を試みようと思った矢先でした。

ただ、郵便も差し入れも可能なので、帰ってくる期待はしないまでも、手紙だけは出そうと思っています。

アジサイの好きな娘がゲリラに。

日本に住む一人の可愛らしい女性が、なぜ世界を相手に闘うに至ったか。

その軌跡を少しでもつかむため、これからも出来る取材は続けていこうと思います。