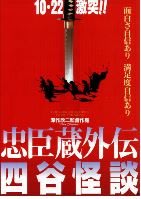

「忠臣蔵外伝 四谷怪談」 1994年 日本

監督 深作欣二

出演 佐藤浩市 高岡早紀 蟹江敬三

津川雅彦 石橋蓮司 荻野目慶子

近藤正臣 真田広之 渡辺えり子

田村高廣 名取裕子 火野正平

渡瀬恒彦 六平直政 菊池麻衣子

ストーリー

元禄14年、江戸城松の廊下で吉良上野介(田村高廣)に刃傷を起こした赤穂藩藩主・浅野内匠頭(真田広之)は切腹、赤穂藩は取り潰しとなった。

浪人となった藩士には厳しい生活が待ち受けており、2カ月前に召し抱えられたばかりの民谷伊右衛門(佐藤浩市)も父親譲りの琵琶を奏で、仲間の勘平(火野正平)らと共に門付けに立ち生計を立てていた。

そんな伊右衛門は彼を熱い視線で見守る湯女・お岩(高岡早紀)と出会い、ほどなく一緒に暮らすようになる。

お岩に魅かれている湯女宿の番頭・宅悦(六平直政)は彼女を強引に連れ戻そうとするが不首尾に終わった。

その頃いつものように鬼子母神の境内で琵琶を奏でていた伊右衛門たちは、打ち掛けを羽織り、笛や太鼓を鳴らす侍女たちを従えたお梅(荻野目慶子)の一行に出くわす。

一行にからんできた酔っ払いを一閃のうちに倒した伊右衛門を、恍惚の声を挙げ見つめるお梅。

その夜、お梅の祖父・伊藤喜兵衛(石橋蓮司)が大金を持って伊右衛門の家を訪ねてくるが、喜兵衛は吉良家の家臣であった。

お岩は伊右衛門の子を身籠ったことを打ち明けるが、伊右衛門は誰の子か分からないと言い、仇討ちが待っている自分はいずれ死ぬ身なのだとお岩を拒絶する。

同志たちが次々と京に集まり、決起の宴を開いている頃、伊右衛門は喜兵衛の家にいた。

彼はお岩と別れお梅と一緒になる交換条件として、吉良家の家臣に推挙してほしいと告げた。

一方、お岩のもとには宅悦が現れ、伊右衛門から預かったという安産の薬をお岩に飲ませる。

だがそれは、喜兵衛の策略による顔を溶かす毒薬であった・・・。

寸評

赤穂浪士を描いた忠臣蔵の映画は、オーソドックスな作品から手を変え品を変えたひねった作品まで数多く作られているが、赤穂浪士余話としての作品としては非常によくできた映画だ。

忠臣蔵は数えきれないほど舞台化や映像化されている時代劇の定番で、四谷怪談も番長皿屋敷や牡丹灯籠と並ぶお馴染みの怪談物である。

この2つの作品を組み合わせるという大胆な発想がこの作品のユニークなところとなっている。

一見、相容れない話だが作品としてのまとまりはよく出来ている。

全くの悪人としてではなく、一部には救いがあるという描き方をされている民谷伊右衛門が主人公ではあるが、印象に残るのは二人の女性である。

一人は当然ながらお岩の高岡早紀で、体当たり演技(特に巨乳を披露したヌードシーン)が印象深い。

もう一人はお梅の荻野目慶子で、言葉を話せない設定の為セリフはないのだが、狂人としての存在感は画面を圧倒するものがある。

そして琵琶の演奏音が迫力を増して響いてくる。

赤穂浪士が仇討ちを決意して舞われる曽我兄弟の仇討の舞いと、お梅が婚約成立によって踊る狂喜の舞いがシンクロし、それに琵琶の音色が覆いかぶさってくるシーンは正に映画の世界だ。

お梅の荻野目慶子、お梅の祖父である伊藤喜兵衛の石橋蓮司、お梅のお付きであるお槙の渡辺えり子、清水一学の蟹江敬三など、吉良方の人物は白塗りである。

伊右衛門も吉良家への仕官を条件にお梅と祝言をあげる時には白塗りとなっている。

敵方として分かりやすいけれど、リアリティからは程遠く芝居じみたメイクで気味が悪い。

伊藤喜兵衛一家を初め、吉良上野介、清水一学などの白塗り一味は伊右衛門や大石内蔵助一党によって滅ぼされていく。

その事で、赤穂浪士と四谷怪談が一体化していく効果を生み出している。

一体化の仕上げとしてお岩に赤穂浪士の助太刀をさせ、その魔力で吉良方の侍たちを始末させている。

雪が舞い散る中で怪奇映画のようにお岩の魔力を爆発させる演出は、余計な説明をせずに赤穂浪士と四谷怪談を融合させる手段として一番良い方法だったのかもしれない。

大石は金を借りに来た浪士の一人に「遊ぶ金なら貸すが、生活のための金なら貸さない」と言っている。

理由は遊びのために貸した金は貸した方も、借りた方も忘れることができるが、生活のための金は双方とも後々まで覚えていて遺恨を残すというものである。

また伊右衛門に対し、自分の思いのまま自由に生きるのは羨ましいことであるが、世間はそのような人間を嫌うという意味のことを話す。

どちらも含蓄のある言葉に聞こえる。

元はと言えばお岩が伊右衛門に惚れたのだろうが、二人は死ぬことによって本来の姿を取り戻し、お岩も醜い顔から元の美しい顔となり、仲間と別れた自分達だけの道行となる。

なぜかホッとするエンディングである。

監督 深作欣二

出演 佐藤浩市 高岡早紀 蟹江敬三

津川雅彦 石橋蓮司 荻野目慶子

近藤正臣 真田広之 渡辺えり子

田村高廣 名取裕子 火野正平

渡瀬恒彦 六平直政 菊池麻衣子

ストーリー

元禄14年、江戸城松の廊下で吉良上野介(田村高廣)に刃傷を起こした赤穂藩藩主・浅野内匠頭(真田広之)は切腹、赤穂藩は取り潰しとなった。

浪人となった藩士には厳しい生活が待ち受けており、2カ月前に召し抱えられたばかりの民谷伊右衛門(佐藤浩市)も父親譲りの琵琶を奏で、仲間の勘平(火野正平)らと共に門付けに立ち生計を立てていた。

そんな伊右衛門は彼を熱い視線で見守る湯女・お岩(高岡早紀)と出会い、ほどなく一緒に暮らすようになる。

お岩に魅かれている湯女宿の番頭・宅悦(六平直政)は彼女を強引に連れ戻そうとするが不首尾に終わった。

その頃いつものように鬼子母神の境内で琵琶を奏でていた伊右衛門たちは、打ち掛けを羽織り、笛や太鼓を鳴らす侍女たちを従えたお梅(荻野目慶子)の一行に出くわす。

一行にからんできた酔っ払いを一閃のうちに倒した伊右衛門を、恍惚の声を挙げ見つめるお梅。

その夜、お梅の祖父・伊藤喜兵衛(石橋蓮司)が大金を持って伊右衛門の家を訪ねてくるが、喜兵衛は吉良家の家臣であった。

お岩は伊右衛門の子を身籠ったことを打ち明けるが、伊右衛門は誰の子か分からないと言い、仇討ちが待っている自分はいずれ死ぬ身なのだとお岩を拒絶する。

同志たちが次々と京に集まり、決起の宴を開いている頃、伊右衛門は喜兵衛の家にいた。

彼はお岩と別れお梅と一緒になる交換条件として、吉良家の家臣に推挙してほしいと告げた。

一方、お岩のもとには宅悦が現れ、伊右衛門から預かったという安産の薬をお岩に飲ませる。

だがそれは、喜兵衛の策略による顔を溶かす毒薬であった・・・。

寸評

赤穂浪士を描いた忠臣蔵の映画は、オーソドックスな作品から手を変え品を変えたひねった作品まで数多く作られているが、赤穂浪士余話としての作品としては非常によくできた映画だ。

忠臣蔵は数えきれないほど舞台化や映像化されている時代劇の定番で、四谷怪談も番長皿屋敷や牡丹灯籠と並ぶお馴染みの怪談物である。

この2つの作品を組み合わせるという大胆な発想がこの作品のユニークなところとなっている。

一見、相容れない話だが作品としてのまとまりはよく出来ている。

全くの悪人としてではなく、一部には救いがあるという描き方をされている民谷伊右衛門が主人公ではあるが、印象に残るのは二人の女性である。

一人は当然ながらお岩の高岡早紀で、体当たり演技(特に巨乳を披露したヌードシーン)が印象深い。

もう一人はお梅の荻野目慶子で、言葉を話せない設定の為セリフはないのだが、狂人としての存在感は画面を圧倒するものがある。

そして琵琶の演奏音が迫力を増して響いてくる。

赤穂浪士が仇討ちを決意して舞われる曽我兄弟の仇討の舞いと、お梅が婚約成立によって踊る狂喜の舞いがシンクロし、それに琵琶の音色が覆いかぶさってくるシーンは正に映画の世界だ。

お梅の荻野目慶子、お梅の祖父である伊藤喜兵衛の石橋蓮司、お梅のお付きであるお槙の渡辺えり子、清水一学の蟹江敬三など、吉良方の人物は白塗りである。

伊右衛門も吉良家への仕官を条件にお梅と祝言をあげる時には白塗りとなっている。

敵方として分かりやすいけれど、リアリティからは程遠く芝居じみたメイクで気味が悪い。

伊藤喜兵衛一家を初め、吉良上野介、清水一学などの白塗り一味は伊右衛門や大石内蔵助一党によって滅ぼされていく。

その事で、赤穂浪士と四谷怪談が一体化していく効果を生み出している。

一体化の仕上げとしてお岩に赤穂浪士の助太刀をさせ、その魔力で吉良方の侍たちを始末させている。

雪が舞い散る中で怪奇映画のようにお岩の魔力を爆発させる演出は、余計な説明をせずに赤穂浪士と四谷怪談を融合させる手段として一番良い方法だったのかもしれない。

大石は金を借りに来た浪士の一人に「遊ぶ金なら貸すが、生活のための金なら貸さない」と言っている。

理由は遊びのために貸した金は貸した方も、借りた方も忘れることができるが、生活のための金は双方とも後々まで覚えていて遺恨を残すというものである。

また伊右衛門に対し、自分の思いのまま自由に生きるのは羨ましいことであるが、世間はそのような人間を嫌うという意味のことを話す。

どちらも含蓄のある言葉に聞こえる。

元はと言えばお岩が伊右衛門に惚れたのだろうが、二人は死ぬことによって本来の姿を取り戻し、お岩も醜い顔から元の美しい顔となり、仲間と別れた自分達だけの道行となる。

なぜかホッとするエンディングである。

高岡早紀の巨乳には驚きましたね。

驚いたのは原田美枝子依頼です。