出雲王家、富家の富神社

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝は 東出雲王家の富家と西出雲王家の神門臣家のニ家が

それぞれ主王(役職名は大名持ち)と副王(役職名は少彦)を交互に出し合って 維持されて来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事の直前の「物部神社」の項で 述べたように 九州物部軍の第二次東征の別同部隊の日本海東征

作戦で 猛攻を受けた西出雲王家「神門臣家」、東出雲王家「富家」とも降伏しました。

その後 出雲王国は物部軍侵入の手引きをした 穂日(徐福と共に渡来した徐福部下の)の子孫たちと、

物部進駐軍物部十千根などが管理する地域になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富家は向家(むかい)と名前を変え 「熊野大社」に移り住みます。それまでの東王家の宮殿は物部十千根に

明け渡されて、後の神魂(かもす)神社となります。

その後716年に杵築大社(今の出雲大社)創建の話が出ると 旧王家の富家と神門臣家が財力を出したり

資金を集めて 大国主(徐福や穂日たちに殺されて 記紀で大国主と書換えられた第八代大名持ちの八千矛王)

を祀る 和国最大の杵築大社が完成するのです。

※当時のわらべ歌で 雲太、和二、京三(出雲の野しろが一番大きくて 大和の大仏殿が二番目、京都の

大極殿が三番目)と童に謡われたそうです。

そこで 富家は簸川郡簸川村にも別邸を構えます。それが 富村(とびむら)です。富家からは後に

有力大名家が沢山出て尼子家や毛利家から領地を貰い富村はひろがりました。

富家は熊野大社から 先祖神の一部を富村へ移して 「富神社」を創建しました。

ご祭神は稲田姫(初代大名持ち、菅の八井耳のお后)、八重波津身(第八代少彦で 八千矛と同時に

徐福や穂日らに志都の岩屋に幽閉殺害されて 記紀では事代主と書換えられた)、

鳥鳴海(事代主の長男で第九代大名持ち)、国押富(第十代大名持ち)などである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ちなみに稲田姫は初代大名持ち「菅の八井耳」のお后であるが 記紀では素戔嗚(徐福)の

ヤマタノオロチ退治の話に利用されて 徐福と 松江市の須賀神社で新婚生活を送ったと書かれたが

稲田姫と徐福とは時代も数百年かけ離れていて、出鱈目ぶりもいいところで滑稽です。

やはり 記紀は歴史を題材にした小説です。神武やヤマトタケルなど架空の人物も沢山登場します。

また徐福の第一回渡来時は 出雲王家の高照姫と結婚し、二回目の渡来時は宇佐王家の市杵島姫と

結婚しています。数百年前の人、稲田姫ではございません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道9号線の「富村」交差点を南へ入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐに鳥居が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内には 今は拝殿と本殿が残されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の由緒ですが、千数百年もたつと 記紀の話も随分入ってきたようです。

八束水臣津野王は第六代大名持ちで 「出雲王国の領土を飛躍的に広げた国引き王」として有名です。

しかしこの方は 富家(向家)の方ではなくて、西王家の神門臣家の方です。後から誰かが付け加えたのでしょう。

天の冬衣は 第五代大名持ちで富家の方です。

アシナヅチ、テナヅチとは 記紀の作り話のヤマタノオロチ退治の話の中で 稲田姫の両親として登場したはずですが、

松江市の須賀神社(物部進駐軍の物部十千根屋敷跡)にも 祀られて居ます。物部軍に協力した穂日の子孫たち

(韓日差や果安など 今の出雲大社宮司の祖先)が 時の最高権力者 不比等らに ゴマをすった

結果でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内に ポツンと拝殿がこじんまりと立っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿はこじんまりとしていますが、注連縄はさすがに大きくて立派です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は 大社造とは かなり違うような。創建後に何回も建替えされているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

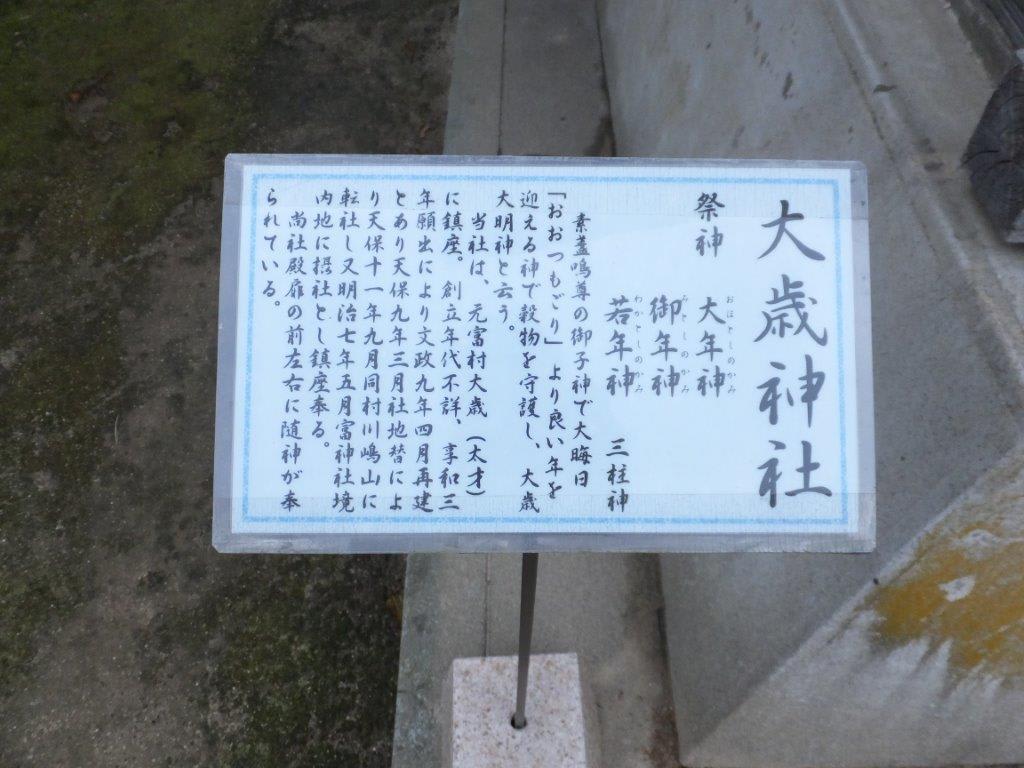

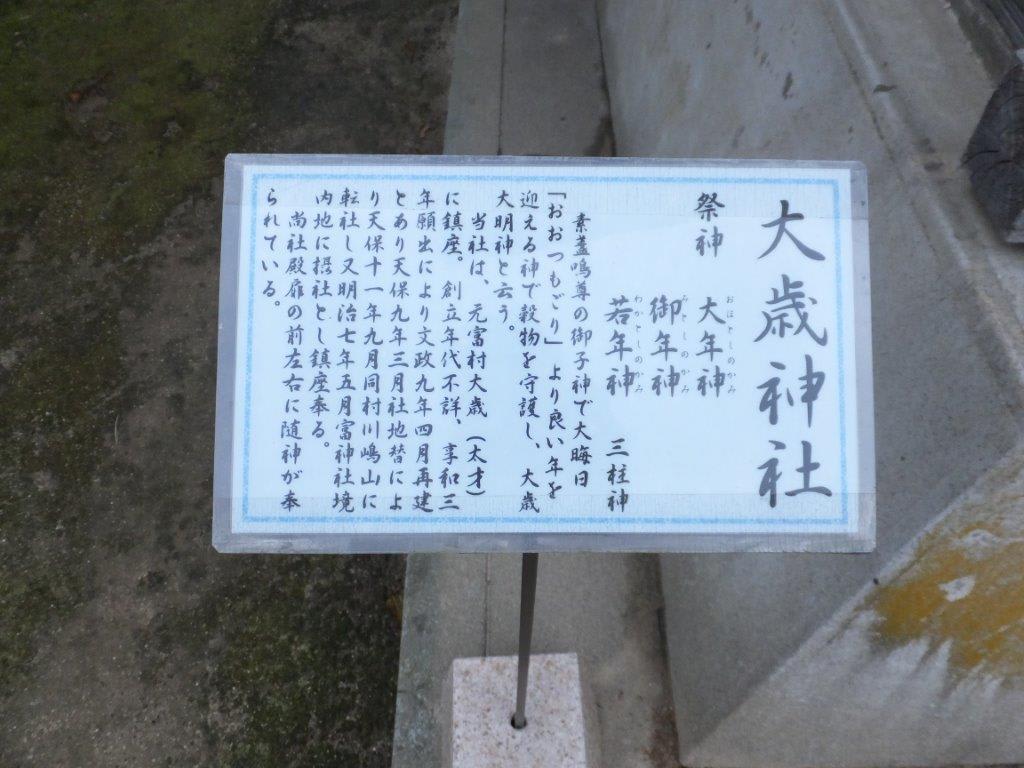

境内にはいくつかの摂社がありますが、その一つに「歳神様」がありました。

事代主が殺害された後、皇子の奇日方たちは 大和葛城へ大勢の出雲族をつれて移住しましたが

事代主を祀る鴨津波神社とともに この歳神様を祭る 御歳神社(みとし)も創建しました。

(現在の奈良県御所市にあります)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社の紋章です。「二重亀甲違い丁字」と言う紋です。出雲王家の関係した神社はこの二重亀甲紋

(ふたえきっこうもん)が多いようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この紋は「二重亀甲剣花菱」紋で 味鋤高彦を祀る出雲市の阿須岐神社の紋です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社境内の藁蛇神様です。古代出雲族に信仰された幸の神三神と共に 龍蛇神信仰で沢山の藁蛇、藁龍

が各地で奉納されました。松江市の阿太加夜神社にも 大きな藁龍神様が今も奉納されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考写真 松江市阿太加夜神社(大国主の皇后の多岐津姫を祭る神社)の藁龍様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神木に巻きついた竜神様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

口を大きく開けた竜神様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は フトニ大王を祀る「高杉神社」です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝は 東出雲王家の富家と西出雲王家の神門臣家のニ家が

それぞれ主王(役職名は大名持ち)と副王(役職名は少彦)を交互に出し合って 維持されて来ました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事の直前の「物部神社」の項で 述べたように 九州物部軍の第二次東征の別同部隊の日本海東征

作戦で 猛攻を受けた西出雲王家「神門臣家」、東出雲王家「富家」とも降伏しました。

その後 出雲王国は物部軍侵入の手引きをした 穂日(徐福と共に渡来した徐福部下の)の子孫たちと、

物部進駐軍物部十千根などが管理する地域になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富家は向家(むかい)と名前を変え 「熊野大社」に移り住みます。それまでの東王家の宮殿は物部十千根に

明け渡されて、後の神魂(かもす)神社となります。

その後716年に杵築大社(今の出雲大社)創建の話が出ると 旧王家の富家と神門臣家が財力を出したり

資金を集めて 大国主(徐福や穂日たちに殺されて 記紀で大国主と書換えられた第八代大名持ちの八千矛王)

を祀る 和国最大の杵築大社が完成するのです。

※当時のわらべ歌で 雲太、和二、京三(出雲の野しろが一番大きくて 大和の大仏殿が二番目、京都の

大極殿が三番目)と童に謡われたそうです。

そこで 富家は簸川郡簸川村にも別邸を構えます。それが 富村(とびむら)です。富家からは後に

有力大名家が沢山出て尼子家や毛利家から領地を貰い富村はひろがりました。

富家は熊野大社から 先祖神の一部を富村へ移して 「富神社」を創建しました。

ご祭神は稲田姫(初代大名持ち、菅の八井耳のお后)、八重波津身(第八代少彦で 八千矛と同時に

徐福や穂日らに志都の岩屋に幽閉殺害されて 記紀では事代主と書換えられた)、

鳥鳴海(事代主の長男で第九代大名持ち)、国押富(第十代大名持ち)などである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ちなみに稲田姫は初代大名持ち「菅の八井耳」のお后であるが 記紀では素戔嗚(徐福)の

ヤマタノオロチ退治の話に利用されて 徐福と 松江市の須賀神社で新婚生活を送ったと書かれたが

稲田姫と徐福とは時代も数百年かけ離れていて、出鱈目ぶりもいいところで滑稽です。

やはり 記紀は歴史を題材にした小説です。神武やヤマトタケルなど架空の人物も沢山登場します。

また徐福の第一回渡来時は 出雲王家の高照姫と結婚し、二回目の渡来時は宇佐王家の市杵島姫と

結婚しています。数百年前の人、稲田姫ではございません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国道9号線の「富村」交差点を南へ入ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

すぐに鳥居が見えます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内には 今は拝殿と本殿が残されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神社の由緒ですが、千数百年もたつと 記紀の話も随分入ってきたようです。

八束水臣津野王は第六代大名持ちで 「出雲王国の領土を飛躍的に広げた国引き王」として有名です。

しかしこの方は 富家(向家)の方ではなくて、西王家の神門臣家の方です。後から誰かが付け加えたのでしょう。

天の冬衣は 第五代大名持ちで富家の方です。

アシナヅチ、テナヅチとは 記紀の作り話のヤマタノオロチ退治の話の中で 稲田姫の両親として登場したはずですが、

松江市の須賀神社(物部進駐軍の物部十千根屋敷跡)にも 祀られて居ます。物部軍に協力した穂日の子孫たち

(韓日差や果安など 今の出雲大社宮司の祖先)が 時の最高権力者 不比等らに ゴマをすった

結果でしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広い境内に ポツンと拝殿がこじんまりと立っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿はこじんまりとしていますが、注連縄はさすがに大きくて立派です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿は 大社造とは かなり違うような。創建後に何回も建替えされているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内にはいくつかの摂社がありますが、その一つに「歳神様」がありました。

事代主が殺害された後、皇子の奇日方たちは 大和葛城へ大勢の出雲族をつれて移住しましたが

事代主を祀る鴨津波神社とともに この歳神様を祭る 御歳神社(みとし)も創建しました。

(現在の奈良県御所市にあります)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社の紋章です。「二重亀甲違い丁字」と言う紋です。出雲王家の関係した神社はこの二重亀甲紋

(ふたえきっこうもん)が多いようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この紋は「二重亀甲剣花菱」紋で 味鋤高彦を祀る出雲市の阿須岐神社の紋です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

富神社境内の藁蛇神様です。古代出雲族に信仰された幸の神三神と共に 龍蛇神信仰で沢山の藁蛇、藁龍

が各地で奉納されました。松江市の阿太加夜神社にも 大きな藁龍神様が今も奉納されて居ます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考写真 松江市阿太加夜神社(大国主の皇后の多岐津姫を祭る神社)の藁龍様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神木に巻きついた竜神様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

口を大きく開けた竜神様

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次は フトニ大王を祀る「高杉神社」です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます