大和の古代史と出雲王家 その2天理市の御陵

手白香姫、イクメ大王(垂仁)、オシロワケ大王(景行) 2015年4月1日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に天理市内の御陵に向う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫御陵の周りにも駐車スペースは全く無い。遠くに留めて歩き出した。

集落の真ん中に桜が満開だった。その桜の下に御陵への道標があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく雨の中を歩くと ピンク色に煙る山桜の中に手白香姫の御陵が見えてきた。

なんともすばらしいロケーションだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫は 平群王朝最後から二人目の大王の皇女で、磯城王朝は初代から三代続けて磯城家(出雲王家の分家)

から皇后を迎え入れられて、出雲王家の血が濃い王家だ。

また夫君のオホド大王は 出雲王家の皇子「オホドの君」が成長されて、越前の国国造家の蘇我家へ婿入りされた。

蘇我家当主オホド王は三国港を整備されて、大型船で日本海交易を盛んに行い、大いに発展されたという。

また旧出雲王家のご出身なので、出雲王家の血が濃い 北陸や越前越後、それに美濃の国造家や関東の出雲系国造家とも

親しく、その名声は平群王朝の大王をもしのぐとさえ言われたという。

また平群王朝の最後は評判の悪いお方が大王で、「平群王家」に見切りをつけた 大伴家や物部家の重臣たちが

オホド王に大和大王就任を打診しにこられたという。

大王就任の条件は 蘇我刀自と別れて オケ大王の皇女手白香姫を皇后として迎えるというものだという。

オホド王は最終的にその条件を受け入れて 樟葉に都を建設して 大王となられた。

※しかし後ほど前妻の皇子たちが都に現れて 大王と名乗るなど揉め事が起こるのである(カナヒ、オシタテ大王)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫皇后の御陵。整然とした雰囲気だ。

手白香姫皇后の御陵。整然とした雰囲気だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかしこの御陵の周りにはお堀はすべて埋め立てられて、畑になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

航空写真でも無残な姿が確認できる。

オホド大王、手白香姫の皇子のヒロニワ大王(欽明)がその後の皇族に繋がる始祖なのだから、こういう御陵こそ

宮内庁は 大切にして 周囲を買い取って堀を復活させるべきだと思う。

訳のわからんいい加減な看板を作ってる場合ではないと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫御陵から南へ少し離れた場所に 大きな御陵がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな御陵の周りには 満々と水を蓄えた御陵がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りを歩いても正面が分からないので、雨の中で 農作業をしている方に尋ねると

私はちょうど反対側を歩いていたらしい。引き返して正面へ回る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の石碑には「崇神」と書いてある。吃驚だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

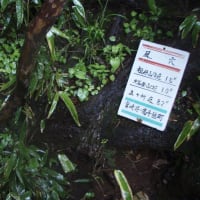

この看板にも「崇神」と書いてある。つまり物部イ二エ王」なのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私はてっきり 「イクメ大王」の御陵とばかり思い込んでいたのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵入口から反対側の裏から入ってきて、正面へ回ると 雨の中満開桜がさびしそうだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「物部イ二エ王」は記紀では 「ミマ来入り彦イ二エ大王」と書かれて贈り名が「崇神」だ。

しかしイ二エ王が築紫を出発し、日向に「都万国」を打ち立てて、「第二次東征」を宣言した頃は

まだ任那は存在していない。

任那はオキナガ姫とソツ彦の三韓征伐の賜物なのだからずっと後の世だ。

任那から大和入りしたなんてとんでもない 記紀のでっち上げだ。

しかもイ二エ王は都万国で死去されていて、九州から一歩も出ておられない。

つまり大和の大王になれるはずがないのである。

イ二エ王の意思を継ぎ 大和入りして物部王朝を打ち立てたのは皇子のイクメなのだ。

私はこの大きな御陵がイクメ大王の御陵と思い込んでいた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※後で調べるとイクメ大王の御陵は「奈良市尼辻の宝来山古墳」だと宮内庁は言っているのだ。

かなり小さな御陵で しかも何故奈良なのだろう。

イクメ王が大和入りして都を作ったのは ここ 桜井市と天理市にまたがる巻向地方なのだ。

当時はこのあたりが日本 つまり大和の中心なのだ。

その初代物部王朝の始祖の御陵が遠く離れた奈良市にあるはずが無い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この御陵の周囲は 高低差がかなりあり、何箇所かの堰が設けられて水面の高さ張政をしている 大きな御陵だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この御陵の隣には 物部王朝第二代オシロワケ大王(景行)の御陵が並んでいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オシロワケ大王御陵には沢山の花びらが浮いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オシロワケ大王の宮内庁看板はまともだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

後ろの森に ご自分の父上と並んで葬られていると考えたほうがよほど つじつまが合う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州を一歩も出たことの無いお方、つまり九州の地方の王を何故大和の大王だとでっち上げる必要があったのか。

短命に終わった物部王朝を隠すため 記紀の製作者も苦労していると思わざるを得ない。

武内太田根宿禰の裏切りのために一時大和で孤立したイクメ王が、起死回生の逆転劇をしたり、

旧出雲王家の登美家の太田彦(野見の宿禰 )の力を借りて イクメ王の言うことを聞かない田道間守(当麻蹶速)を大和から追い出したり、

異母兄弟の豊来入彦(記紀では豊洲気入り彦とかウガヤフキアエズ)や同じく異母兄妹の豊来入姫

(記紀では豊鍬入り姫とかウズメノ尊)などを 大和統一の邪魔になり 大和から追い出したり、

すったもんだの挙句にやっと成立した物部王朝が たった三代でつぶれたことは なんとしても隠したかったのだろう。

イクメ、オシロワケ、ワカタラシ とたった三代で倒れた 短命の物部王朝を長く見せかける為に

九州から一度も出たことの無いイ二エ王を初代物部王朝の大王としたり、

オキナガ姫の臣下の豊前中津彦を仲哀大王としたり、

ワカタラシ大王の次に「ヤマトタケルの尊」なる架空の皇子をでっち上げたりして

短命に終わった物部王朝を引き伸ばしている。

時の女帝も不比等も 苦労しているなあ。

自分たちが渡来系の征服王朝であることを隠すために。

記紀編集責任者 「太安万侶」は 出雲王家の血を引くお方だけど、最高権力者不比等の言うことにはさからえないからなあ。

まあ「太安万侶」は余生を 先祖の土地 「意宇の森」で静かに暮らせてよかったみたいだけど。

※ 初代大和大王「天の村雲」と出雲王家8代目副王「少彦」の「事代主」の長女「踏鞴五十鈴姫」との皇子が

二代目大王「沼川耳」となる。その「沼川耳」と事代主の次女「五十鈴依り姫」との皇子が

三代目大和大王「玉手看」でその弟皇子「八井耳」の子孫が「多臣家」となる。

意宇の森は今は松江市の「阿太加夜神社」になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫、イクメ大王(垂仁)、オシロワケ大王(景行) 2015年4月1日

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次に天理市内の御陵に向う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫御陵の周りにも駐車スペースは全く無い。遠くに留めて歩き出した。

集落の真ん中に桜が満開だった。その桜の下に御陵への道標があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しばらく雨の中を歩くと ピンク色に煙る山桜の中に手白香姫の御陵が見えてきた。

なんともすばらしいロケーションだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫は 平群王朝最後から二人目の大王の皇女で、磯城王朝は初代から三代続けて磯城家(出雲王家の分家)

から皇后を迎え入れられて、出雲王家の血が濃い王家だ。

また夫君のオホド大王は 出雲王家の皇子「オホドの君」が成長されて、越前の国国造家の蘇我家へ婿入りされた。

蘇我家当主オホド王は三国港を整備されて、大型船で日本海交易を盛んに行い、大いに発展されたという。

また旧出雲王家のご出身なので、出雲王家の血が濃い 北陸や越前越後、それに美濃の国造家や関東の出雲系国造家とも

親しく、その名声は平群王朝の大王をもしのぐとさえ言われたという。

また平群王朝の最後は評判の悪いお方が大王で、「平群王家」に見切りをつけた 大伴家や物部家の重臣たちが

オホド王に大和大王就任を打診しにこられたという。

大王就任の条件は 蘇我刀自と別れて オケ大王の皇女手白香姫を皇后として迎えるというものだという。

オホド王は最終的にその条件を受け入れて 樟葉に都を建設して 大王となられた。

※しかし後ほど前妻の皇子たちが都に現れて 大王と名乗るなど揉め事が起こるのである(カナヒ、オシタテ大王)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫皇后の御陵。整然とした雰囲気だ。

手白香姫皇后の御陵。整然とした雰囲気だ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

しかしこの御陵の周りにはお堀はすべて埋め立てられて、畑になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

航空写真でも無残な姿が確認できる。

オホド大王、手白香姫の皇子のヒロニワ大王(欽明)がその後の皇族に繋がる始祖なのだから、こういう御陵こそ

宮内庁は 大切にして 周囲を買い取って堀を復活させるべきだと思う。

訳のわからんいい加減な看板を作ってる場合ではないと思う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

手白香姫御陵から南へ少し離れた場所に 大きな御陵がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな御陵の周りには 満々と水を蓄えた御陵がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

周りを歩いても正面が分からないので、雨の中で 農作業をしている方に尋ねると

私はちょうど反対側を歩いていたらしい。引き返して正面へ回る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正面の石碑には「崇神」と書いてある。吃驚だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この看板にも「崇神」と書いてある。つまり物部イ二エ王」なのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私はてっきり 「イクメ大王」の御陵とばかり思い込んでいたのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

御陵入口から反対側の裏から入ってきて、正面へ回ると 雨の中満開桜がさびしそうだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「物部イ二エ王」は記紀では 「ミマ来入り彦イ二エ大王」と書かれて贈り名が「崇神」だ。

しかしイ二エ王が築紫を出発し、日向に「都万国」を打ち立てて、「第二次東征」を宣言した頃は

まだ任那は存在していない。

任那はオキナガ姫とソツ彦の三韓征伐の賜物なのだからずっと後の世だ。

任那から大和入りしたなんてとんでもない 記紀のでっち上げだ。

しかもイ二エ王は都万国で死去されていて、九州から一歩も出ておられない。

つまり大和の大王になれるはずがないのである。

イ二エ王の意思を継ぎ 大和入りして物部王朝を打ち立てたのは皇子のイクメなのだ。

私はこの大きな御陵がイクメ大王の御陵と思い込んでいた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※後で調べるとイクメ大王の御陵は「奈良市尼辻の宝来山古墳」だと宮内庁は言っているのだ。

かなり小さな御陵で しかも何故奈良なのだろう。

イクメ王が大和入りして都を作ったのは ここ 桜井市と天理市にまたがる巻向地方なのだ。

当時はこのあたりが日本 つまり大和の中心なのだ。

その初代物部王朝の始祖の御陵が遠く離れた奈良市にあるはずが無い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この御陵の周囲は 高低差がかなりあり、何箇所かの堰が設けられて水面の高さ張政をしている 大きな御陵だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この御陵の隣には 物部王朝第二代オシロワケ大王(景行)の御陵が並んでいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オシロワケ大王御陵には沢山の花びらが浮いていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オシロワケ大王の宮内庁看板はまともだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

後ろの森に ご自分の父上と並んで葬られていると考えたほうがよほど つじつまが合う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

九州を一歩も出たことの無いお方、つまり九州の地方の王を何故大和の大王だとでっち上げる必要があったのか。

短命に終わった物部王朝を隠すため 記紀の製作者も苦労していると思わざるを得ない。

武内太田根宿禰の裏切りのために一時大和で孤立したイクメ王が、起死回生の逆転劇をしたり、

旧出雲王家の登美家の太田彦(野見の宿禰 )の力を借りて イクメ王の言うことを聞かない田道間守(当麻蹶速)を大和から追い出したり、

異母兄弟の豊来入彦(記紀では豊洲気入り彦とかウガヤフキアエズ)や同じく異母兄妹の豊来入姫

(記紀では豊鍬入り姫とかウズメノ尊)などを 大和統一の邪魔になり 大和から追い出したり、

すったもんだの挙句にやっと成立した物部王朝が たった三代でつぶれたことは なんとしても隠したかったのだろう。

イクメ、オシロワケ、ワカタラシ とたった三代で倒れた 短命の物部王朝を長く見せかける為に

九州から一度も出たことの無いイ二エ王を初代物部王朝の大王としたり、

オキナガ姫の臣下の豊前中津彦を仲哀大王としたり、

ワカタラシ大王の次に「ヤマトタケルの尊」なる架空の皇子をでっち上げたりして

短命に終わった物部王朝を引き伸ばしている。

時の女帝も不比等も 苦労しているなあ。

自分たちが渡来系の征服王朝であることを隠すために。

記紀編集責任者 「太安万侶」は 出雲王家の血を引くお方だけど、最高権力者不比等の言うことにはさからえないからなあ。

まあ「太安万侶」は余生を 先祖の土地 「意宇の森」で静かに暮らせてよかったみたいだけど。

※ 初代大和大王「天の村雲」と出雲王家8代目副王「少彦」の「事代主」の長女「踏鞴五十鈴姫」との皇子が

二代目大王「沼川耳」となる。その「沼川耳」と事代主の次女「五十鈴依り姫」との皇子が

三代目大和大王「玉手看」でその弟皇子「八井耳」の子孫が「多臣家」となる。

意宇の森は今は松江市の「阿太加夜神社」になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」トップページはこちらです。

http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます