末松太平氏(すえまつたへい=元陸軍大尉)

1993年1月17日午前8時33分、急性心不全のため、千葉市中央区登戸5の8の8の自宅で死去。87歳。葬儀・告別式は20日正午から千葉市若葉区桜木町47の1の博全社式場で、喪主は長男建比古(たけひこ)氏。

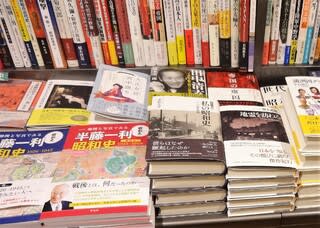

二・二六事件に連座して禁錮四年の判決を受ける。63年に同事件を回顧した「私の昭和史」を発刊した。

(朝日新聞/1993年1月19日朝刊)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1994年1月=一周忌。1995年1月=3回忌。ここまでは マジメに世の中のしきたりに従っていた。

しかし「三回忌」を打ち止め(?)と決めて それ以来「法要の類い」は一切行っていない。

末松太平の遺骨は 千葉市若葉区の平和公園(市営墓地)に納められている。末松敏子(母)の存命中は「特別養護老人ホーム」に隣接していたから 最低毎週1回は(養護施設訪問のついでに)墓参も続けていた。しかし 特養施設を訪ねる必要がなくなり 次第に私自身の行動力も衰え コロナ禍の影響もあって 昨年度の墓参回数は 何と・・・。

昨年末 今泉サンのお誘いで「二・二六事件慰霊像」に集合している。こういう場所には顔を出しながら 両親の墓前には足が遠のいている。心が痛むのは当然のことで・・・。以下省略。

森田忠明サンから電話がある。

「ようやく(勉強会の会場が)が見つかりました」

2月17日(土) 西新宿三丁目の某会館で 13時~18時。

「え? 5時間? 私の他にも講師がいるのですね」「いいえ 講師は末松さんだけです・・・」

言うまでも無く 5時間も喋り続けるのは無理なこと。勉強会+懇話会=18時完了。

「ちょいと一杯のつもりで飲んで いつのまにやらはしご酒~♬」になりそうな予感がする。

「B型の人間は 講演に向いていない」という学説(?)がある。ともすれば「雑談余談の類い」になりがちである・・・という。

では 典型的なB型人間(私)は何を語れば良いのか・・・。

「《二・二六事件異聞》その周辺」・・・。とりあえず 仮題だけを伝えておく。

聴講生(?)は「森田サンより年下」らしいので 事件に特化した展開は理解されない可能性がある。

「その周辺」とは その辺を考慮しての仮題である。

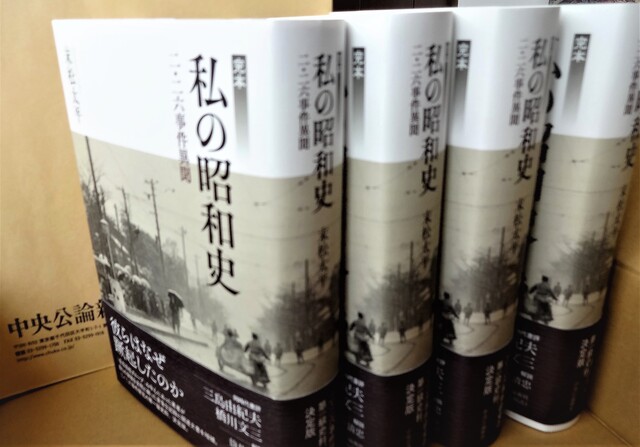

確定申告の季節が来て 中央公論新社から「電子書籍印税計算書」が届いた。

末松太平著「定本 私の昭和史 二・二六事件異聞」は 電子書籍としても発売されていた。

アナログ人間の私には「限られた人を対象にした書籍」を「電子書籍」で読む方がいるとは思えなかった。

2023年1月~12月の電子書籍販売部数=49部。僅かな部数ではあるが 私には「驚きの数字」である。49人の方々には 心から感謝したい。

蛇足だが 今年から「インボイス」制度になって 電子書籍計算書は「印税+消費税=支払金額」になっていた。

因みに 本年1月の初版刊行の際には「印税総額✖✖(内消費税✖✖)」という表示だった。インボイス制度のもとで 消費税の処理をどうすれば良いのか 新たな検討課題(?)である。

画像=末松太平の葬儀風景。遺影が遙か遠くに見えることから 祭壇の規模が推察できると思う。

結果的に 葬儀場の4ブロックを使用した「身の程知らずの規模」になってしまった。(末松建比古)